蒂亞瓦納科文化

蒂亞瓦納科文化(西班牙語:或),又稱為“蒂亞瓦納科帝國”,是一個位於玻利維亞西部,盤踞於的的喀喀湖南端的前哥倫布時期政體。蒂亞瓦納科文化是安第斯文明裡其中一個最重要的文明。它的影響範圍曾到達今日的秘魯和智利,從公元550年延續到1000年。它的首都是具有紀念意義的蒂亞瓦納科,位於的的喀喀湖南岸的國家中心地帶。當地有明顯跡象顯示有在高地上作大規模農業生產並且足以支持首都的城市人口。研究人員質疑究竟這些田地是由官僚國家(從上而下地)管理還是經過一個帶有地方自治的分裂國家或者聯邦(從下而上)集合管理(爭議內容可參見Janusek 2004:57-73)。[2] 一種比較過時的理論認為,透過比較後來的印加帝國,蒂亞瓦納科是一個好於擴張的軍事帝國,但支持的證據很薄弱。

| 蒂亞瓦納科文化 Tiahuanaco | |

|---|---|

| 550年-1000年 | |

中期視野 | |

| 首都 | 蒂亞瓦納科 |

| 常用语言 | 普奇那語[1] |

| 历史时期 | 前哥倫布時期 |

• 建立 | 550年 |

• 终结 | 1000年 |

| 今属于 | |

蒂亞瓦納科文化是一個文化多元的“好客之國”[3],團結了各地的人去興建大型的遺跡,可能是為大型宗教典禮而設。這可能是千里之外的人聞道而來的主要動力,他們帶著羊駝商隊在當地做買賣、行奉獻、敬拜神靈。蒂亞瓦納科發展成安第斯山脈上最重要的朝聖地和前哥倫布時期全洲最大的城市之一,在大約800年人口已經達到10,000到20,000。[2]

在的的喀喀湖南部這個蒂亞瓦納科文化中心以外,是一系列由蒂亞瓦納科人在秘魯和智利海岸建立的殖民地。在秘魯,高地人模仿了蒂亞瓦納科特色的寺廟和陶瓷。在智利北部,人們按照蒂亞瓦納科的方式建立墓地,製作精美的墳墓。儘管與這些飛地有著明顯的聯繫,但幾乎沒有證據表明這個國家控制了這些地區之間的領土或人民,換言之,蒂亞瓦納科文化的領土並不連貫。除少數重要特例之外,該國在的的喀喀湖以外的影響力是“軟實力”,它逐漸發展為強大,廣泛而持久的文化霸權。

興起

蒂亞瓦納科興建於公元110年左右,同期亦有不少定居點在的的喀喀湖南部發展起來。然而,在450年與550年之間,其他的大型定居點已經荒廢了,只剩下蒂亞瓦納科作為該地區的中心。從600年開始它的人口就急速增加,可能是由於周圍農村地區的大量移民,整個城市的大部分地區都被修建或改建。[2] 更新更大的雕花巨石被豎立了,寺廟被建造了,標準化的彩陶風格亦都被大規模生產了。[4]

從陶瓷的文字記載可以清楚見到,蒂亞瓦納科的影響力擴展到永加斯地區並影響了秘魯、玻利維亞、阿根廷和智利北部的其他文化。部分在蒂亞瓦納科的雕像是從其他地區帶回來,放置於蒂亞瓦納科神的從屬位置。他們展示了他們凌駕於他族的國勢。[5] 考古學家在的的喀喀湖盆地內外的許多地方都記錄了蒂亞瓦納科陶瓷,證明了蒂亞瓦納科符號和附加的權力信息的廣泛影響。

它的人口在600年和800年之間迅速膨脹,成為安第斯南部一個重要的地區大國。有學者指出,蒂亞瓦納科在600年到700年間經歷了巨變,為公民建築建立了里程碑式的新標準,使居民數目大大提升。[6] 早期的推測推斷該城佔地大約6.5平方公里和共有15,000至30,000名居民。[7] 較新的評估推斷該遺址最大面積是在3.8和4.2平方公里之間,並擁有10,000至20,000名居民。[2]

在的的喀喀湖南部其餘地方,上百個較細的聚居地被發現。部分最大和最重要的包括盧庫瑪塔(Lukurmata)、奇亞·昆圖(Qeya Kuntu)、基拉維(Kirawi)、瓦卡卡拉(Waka Kala)、Sonaji、卡拉烏尤尼(Kala Uyuni)以及Khonko Wankane。[2]

殖民地和僑民

保羅·戈德斯坦等等考古學家也証明了蒂亞瓦納科人的圈子跨越了阿爾蒂普拉諾高原並到達秘魯的莫克瓜平原。公元750年以後,在昌昌遺址和奧莫遺跡群,蒂亞瓦納科文化的存在日漸明顯。奧莫遺跡群的出土顯示擁有與蒂亞瓦納科文化相似的建築風格,例如廟宇和梯田。[8] 在奧莫遺址和蒂亞瓦納科主遺址之間的埋葬中類似類型的人工顱骨變形的證據也被用於此論證。[9]

蒂亞瓦納科建立了眾多殖民地,最遠的在300公里外。其中一個有更好研究的殖民地位於秘魯的莫克瓜河谷,距離的的喀喀湖150公里,並興盛於400年到1100年。這個殖民地是農業和採礦業的中心,生產銅和銀。[10]小型殖民地也有建立於智利的阿薩帕河谷一帶。

農業

蒂亞瓦納科在湖泊和乾燥高地之間的位置提供了魚類、野生鳥類、植物等重要資源,以及駱駝科動物(尤其是大羊駝)的牧地。[11]蒂亞瓦納科的經濟是基於榨取的的喀喀湖的資源,放牧大羊駝和羊駝,以及在臺田作有組織的耕作。當地人食用羊駝肉,並種植了馬鈴薯、藜麥、豆類和玉米。在不確定的高原氣候中,食物的存儲很重要,因此他們開發了凍乾馬鈴薯和曬乾肉的技術。[2]

的的喀喀湖盆地是該區最具生產力的環境,有著可以預計的和適量的降雨。蒂亞瓦納科文化發展出擴大農業。在其東面,阿爾蒂普拉諾高原是一個非常貧瘠乾旱的地區。[7]蒂亞瓦納科人發展出一套臺田技術(suka qullu)。這些田被大量用於地區性農業,並且同時利用梯田、灌溉渠和肥料。[7]來自卡塔里河和蒂瓦納庫河的水被用在這些臺田,這些臺田覆蓋了多達130平方公里的面積。

人造的臺田土臺之間,是充水的淺溝渠。這些溝渠為作物提供滋潤,同時在日間吸收太陽輻射的熱力,在晚間慢慢排出,為該地區的地方性霜凍提供了隔熱層。類似的地貌處理也出現在利亞諾斯得莫索斯(莫索斯的亞馬遜河氾濫平原)。[12] 長此下來,這些溝渠也可以放養可食用魚類。由此產生的溝渠污泥會被採用作肥料。

在勞動密集型的方式之下,一塊臺田可以生產出驚人的收穫。傳統農業在當地可產出每公頃2.4噸馬鈴薯,現代農業(用上人造肥料和殺蟲劑)可產出每公頃14.5噸,而臺田就可以產出平均每公頃21噸。[7]現代農業的研究員重新引入臺田的技術。在1980年代,芝加哥大學的研究員建立了實驗性的臺田,在1988年的嚴寒摧毀了當地70%-90%的生產力時,臺田只下跌了10%的生產力。[13] 蒂亞瓦納科在農業文明中開發這種防止霜凍的保護措施對於文明的發展是極為珍貴的。[13]

伴隨著人口的增加,職業分工得到了發展,而人們開始專攻某些技能。手工藝人的數目增加了,他們製作陶瓷、珠寶和衣物。類似後來的印加帝國,蒂亞瓦納科人也有一些商業或市場機構。與之相反的是,蒂亞瓦納科文化依賴著精英的重新分配。[14] 蒂亞瓦納科是一個官僚國家,精英操控了經濟產出,人們期望他們為每個平民提供執行其職責所需的所有資源。獲選的職業包括了農學家、牧人、遊牧人等等。這種職業分離是伴隨著階級分層。[15] 精英階層透過控制全國各地的糧食產出和重新分配這些糧食的權力來獲得他們的地位。對大羊駝的控制對蒂亞瓦納科來說變得非常重要。這些動物對於運輸主要食品和名貴商品至關重要。

衰亡

在1000年左右,最大的殖民地莫克瓜突然停止生產蒂亞瓦納科的陶瓷,它荒廢了,幾個年代後,就連首都蒂亞瓦納科的都會核心也荒廢了。[16] 蒂亞瓦納科文化的滅亡時間有時會被延伸到1150年,但這是因為只考慮梯田,沒有考慮城市職業以及陶瓷生產的緣故。一個假設的理由是當時發生了嚴重的旱災,臺田技術失效,糧食盈餘下降,使精英階層和整個國家都崩潰了。[7] 然而,這個論調遭到挑戰,[17] 某程度上是因為文化和氣候的時間順序變得更加完善,現在顯示旱災發生不早於公元1020年或1040年,是在蒂亞瓦納科文化的大崩潰之後。[16][18]

這使更多人認同另一個理論,認為蒂亞瓦納科文化內部的社會動向導致了它的滅亡。首都的某些地方顯示出被故意破壞的跡象,儘管這可能隨時發生。像太陽門一樣的整體式大門被翻倒並損壞了。[10]在蒂瓦納庫五世時期結束時,普圖尼建築群被燒毀,食品儲罐被砸碎。這表明發生了破壞事件,隨後當地就被遺棄了。就在同一時間,在莫克瓜和太陽島的殖民地也荒廢了。[19]

據推測,蒂亞瓦納科帝國的崩潰引起了向南的遷徙浪潮,導致智利馬普切人的社會發生了一系列變化。[20][21]這解釋了為何馬普切語引入了大量的普奇那語詞彙,例如antu(太陽)、calcu(術士)、cuyen(月亮)、chadi(鹽)和ñuque(母親)。[20] 湯姆·迪勒海和他的同事認為蒂亞瓦納科的衰亡導致農業技術傳入了在智利中南部的馬普切人地區。這些技術包括布迪湖的臺田以及在盧馬科平原發現的,用上灌溉渠的農田。[21]

...在公元1100年至1300年之間,尋找新的合適環境的流散人口可能會導致安第斯山脈中南部和南部的遷移和技術擴散的長距離漣漪效應...

——湯姆·迪勒海和他的同事[21]

宗教

對於蒂亞瓦納科宗教信仰的了解是建基於考古學解釋和一些可能已經傳給了印加人和西班牙人的神話。他們似乎崇拜了許多神。

太陽門是規則的,非紀念性大小的單一結構。它的尺寸表明該地點還存在其他常規尺寸的建築物。它被發現於卡拉薩薩亞平台,然而由於與其他在普瑪彭古所發現的門很相似,有人認為它原本是那裡的其中一道門。[7] 它以其奇特的巨大浮雕而聞名。人們認為這代表著一個主要的神靈,周圍環繞著日曆符號或農業崇拜的自然力量。伴隨著維拉科查,有另一個人像在太陽門上。這塑像據信是與天氣相關:

代表自然力量各個元素的天上至尊神,密切聯繫了高原生態的生產潛力:太陽,風,雨,冰雹–簡而言之,人格化的大氣,他們以正面或負面的方式最直接影響農業生產[7]

它有十二塊帶著太陽面具的人面,而底部則有三十個跑著或跪著的人。[7] 有些科學家相信這個雕塑是代表著日曆的十二個月和每月的三十日。[7]

其他證據表明蒂亞瓦納科文化有著一個先祖崇拜的系統。木乃伊和骨骼遺骸的保存,使用和重新配置,類似後來的印加帝國,可能反映出確實如此。[7] 後來在當地的文化利用了大型的“社會精英的地上墓室……稱為"chullpas"”。[7] 類似但比較小型的結構在蒂亞瓦納科遺跡也有所發現。[7]

科拉塔提出,類似後來的印加帝國,蒂亞瓦納科文化的居民在死者關係上或擁有相似的習俗和禮儀。阿卡帕納東部建築有埋葬了先人的跡象。阿卡帕納東部的人類殘骸看來不像是展出而是像妥善地埋葬。骨骼所出現的大量割痕很可能是在死後被刮肉時產生的。殘骸之後被捆綁著埋葬而不是被遺棄在露天。[5]

蒂亞瓦納科人在一種稱為阿卡帕納(Akapana)的建築物頂部舉行活人祭祀。祭人死後不久,便被拆開衣服並撕成碎片,供所有人觀看。據猜測這個習俗是一種供奉神明的方式。活人祭祀的類型包括把受害者砍成碎片、把其肢解、把其扔進垃圾桶之前暴露於各種元素和食肉動物。[19] 研究員表示在的的喀喀湖盆地發現一位非當地人被活祭,使人不禁認為活人祭祀是最有可能用於其他社會的人們的。[7]

盧庫瑪塔

盧庫瑪塔(Lukurmata)位於卡塔里河谷,是蒂亞瓦納科文化的第二大城市。在600年至800年間,它從20公頃擴大到120公頃。早於兩千年前就建立的這個城市,發展成為蒂亞瓦納科文化裡面主要的禮儀中心。在蒂亞瓦納科文化衰亡之後,盧庫瑪塔急速衰落,重新成為一座小村落。遺址顯示出在早至蒂亞瓦納科文化有大興土木的證據。

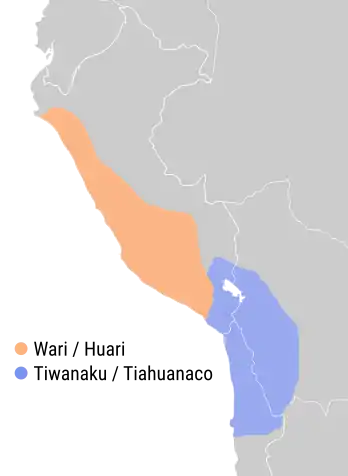

與瓦里文明之間的關係

在中期視野時代,蒂亞瓦納科文化與秘魯中南部(儘管被發現在北部亦興建了重要的遺址)的瓦里文明相互輝映。他們的文化無論是萌芽還是衰亡都是差不多同一時間的;它位於秘魯南部高地以北500英里處。兩者之間的關係無從稽考。兩者之間共享的藝術意象證明了兩者之間存在了明確的互動。兩者風格的重要特徵(例如,雙眼,紀念碑和手持物件的輪廓圖)看來是來自更早期位於的的喀喀湖北端的普卡拉文化。

蒂亞瓦納科文化建立了一個強大的意識形態,憑藉使用了在其勢力範圍內廣為流傳的古代安第斯標誌。他們使用了廣泛的貿易路線和薩滿主義藝術。蒂亞瓦納科藝術包括以自然風格以曲線風格描繪的清晰輪廓人物,而瓦里藝術則以更抽象的直線型和軍國主義風格使用相同的符號。[22]

參考文獻

- Heggarty, P; Beresford-Jones, D. . Ness, I; P, Bellwood (编). . Oxford: Wiley-Blackwell. 2013: 401–9.

- Janusek, John. . New York: Routledge. 2004. ISBN 978-0415946346. 已忽略未知参数

|url-access=(帮助) - Bandy, Matthew. . Vranich, Alexei; Stanish, Charles (编). . Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology. 2013: 135–150. ISBN 978-0-917956-09-6.

- Stanish, Charles. . University of California Press. 2003: 166. ISBN 978-0-520-23245-7.

- Blom, Deborah E. and John W. Janusek. "Making Place: Humans as Dedications in Tiwanaku", World Archaeology (2004): 123–41.

- Isbell, William H. 'Wari and Tiwanaku: International Identities in the Central Andean Middle Horizon'. 731-751.

- Kolata, Alan L. . Wiley-Blackwell. December 11, 1993. ISBN 978-1-55786-183-2.

- Goldstein, Paul. . 1993.

- Hoshower, Lisa M. . 1995.

- . [2019-12-03]. (原始内容存档于2016-10-11).

- Bruhns, K, , Cambridge University Press, 1994, 424 pp.

- Kolata, Alan L, , American Antiquity, 1986, 51 (4): 748–62, JSTOR 280863, doi:10.2307/280863.

- Kolata, Alan L. Valley of the Spirits: A Journey into the Lost Realm of the Aymara, Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 1996.

- Smith, Michael E. (2004), "The Archaeology of Ancient Economies," Annu. Rev. Anthrop. 33: 73-102.

- Bahn, Paul G. Lost Cities. New York: Welcome Rain, 1999.

- Owen, Bruce. . Latin American Antiquity. 2005, 16 (1): 45–81. JSTOR 30042486. doi:10.2307/30042486.

- Calaway, Michael. . Antiquity. 2005, 79: 778–790.

- Lechleitner, Franziska; 等. . Nature. 2017, 7: 45809. PMC 5381098. PMID 28378755. doi:10.1038/srep45809.

- . [2019-12-03]. (原始内容存档于2016-10-11).

- Moulian, Rodrígo; Catrileo, María; Landeo, Pablo. [Akins Quechua words in the Mapuche vocabulary of Luis de Valdivia]. Revista de lingüística teórica y aplicada. 2015, 53 (2) [January 13, 2019]. doi:10.4067/S0718-48832015000200004. (原始内容存档于2019-12-10) (西班牙语).

- Dillehay, Tom D.; Pino Quivira, Mario; Bonzani, Renée; Silva, Claudia; Wallner, Johannes; Le Quesne, Carlos (2007) Cultivated wetlands and emerging complexity in south-central Chile and long distance effects of climate change 页面存档备份,存于. Antiquity 81 (2007): 949–960

- Stone-Miller, Rebecca. . 2002 [1995].