弗兰克·麦克法兰·伯内特

弗兰克·麦克法兰·伯内特爵士,OM,AK,KBE[1](英語:,1899年9月3日-1985年8月31日),通常称作麦克法伦或麦克·伯内特,是澳大利亚病毒学家,主要以免疫学方面的工作知名。他因为预言获得性免疫耐受性而获得诺贝尔奖,而其最知名的贡献则是无性选择学说。

| Sir Frank Macfarlane Burnet | |

|---|---|

1945年摄于沃尔特和伊丽莎·霍尔研究所 | |

| 出生 | 1899年9月3日 澳大利亚特拉拉尔贡 |

| 逝世 | 1985年8月31日(85歲) 澳大利亚费尔里港 |

| 国籍 | 澳大利亚 |

| 知名于 | 獲得性免疫耐受性 |

| 奖项 | 1960年诺贝尔生理学或医学奖 |

| 科学生涯 | |

| 研究领域 | 病毒学 |

生平

早年生活

伯内特生于澳大利亚维多利亚州特拉拉尔贡;他的父亲弗兰克·伯内特是苏格兰移民,当时是殖民地银行特拉拉尔贡支行经理。母亲哈达萨·伯内特(娘家姓麦凯)出身于一个苏格兰中产阶级移民家庭,弗兰克在科罗伊特镇工作时与她相识。弗兰克当时36岁,比哈达萨大14岁,二人于1893年成婚。[2][3]这个家庭信封保守的英国新教。[4]弗兰克·麦克法兰·伯内特在七个孩子中排行第二,小时候被唤作“麦克”。他有一个姐姐、两个妹妹和三个弟弟。[5]长女多丽丝有精神残疾,耗去了哈达萨大部分时间,全家都把这当成不可告人的耻辱,因此其他的孩子都不敢邀朋友来家里玩,免得多丽丝发病被人撞见。[6]麦克在童年时代就喜欢探索周遭的自然环境,尤其是特拉拉尔贡湾。[7]他一开始在一个只有一名老师的私立小学学习了一段时间,7岁时进入公立小学就读。麦克自小就与父亲很疏远,后者把业余时间都花在了钓鱼和高尔夫上。[8]他爱好书本,不喜欢体育,才8岁就能分析他父亲的性格;对他来说父亲是个伪君子,表面上十分正直、赞同传统伦理,可同时又是一个尔虞我诈的商人。[9]哈达萨一心照顾多丽丝,所以麦克养成了孤僻的性格。[10]

1909年,伯内特一家迁往特朗,[2]弗兰克前往那儿的一家银行任经理,他刚拒绝了一份伦敦的职位。[11]伯内特对附近特朗湖的野生生物颇感兴趣;1910年他参加了童军,享受了各种户外活动的乐趣。在特朗居住时,他开始搜集甲虫并研习生物学。他阅读了《钱伯斯百科全书》上的生物学文章,得知了查尔斯·达尔文的事迹。[12]刚十几岁的时候,他们全家到费尔里港度假,在那儿小伯内特花了不少时间观察和记录野生生物的行为。[13]他在特朗州立学校念书,还参加了当地教会办的礼拜日学校,那儿的牧师鼓励他继续学术研究,由于他颇有创见,获得了一本介绍蚂蚁的书作为奖励。[14]牧师建议弗兰克在麦克的教育上多花些精力,后来他获得了全额奖学金,就读于吉郎学院,[12]该学院当时是维多利亚州最好的私立学校之一。伯内特1913年入学时,是吉郎唯一拿全奖的寄宿生。[15]他在那里与那些上层阶级的子弟处得并不好,那些同学多半很傲慢且热衷体育,而伯内特却显得有些书卷气,认为那些同学自大而粗鲁。这一时期他仍然经常搜集甲虫,但没有将这个习惯告诉同学,强迫自己与周围的人打成一片。[16]不过,他的学术才能还是为他赢得了特权,1916年他以总分第一名的成绩毕业,并且在历史、英语、化学和物理这几门学科上均为最优。[16]像他这样社会背景的人通常在大学里都选择神学、法学或医学为就业方向。可是此时,他对于宗教和医学都感到幻灭。由于第一次世界大战的进行,当兵是一种可选的门路,他觉得医学的背景可以增加自己谋求后方职位的机会。[12][17]

步入学术界

1917年,伯内特入墨尔本大学就读,凭借住宿补贴住在奥蒙德学院。[12]在那儿他阅读了更多达尔文的著作,并受到赫伯特·乔治·威尔斯科学观和社会观的影响。[18]他享受大学时光,花了很多时间在图书馆阅读生物学书记,以满足自己对科学知识的渴求。[19]他还善于划船运动,有一小段时期在奥蒙德的前八赛艇队占有一个位置。[19]他私下里仍继续研究甲虫,这个习惯后来被同学们发现,他们给予他积极的评价。[20]虽然仍旧很内向,伯内特与大学的师生都处得不错。他经常不去听课,还是去图书馆以更高的效率自己学习新的知识,在头一年就在物理和化学两门课上并列第一的成绩。[21]第二年的时候,他更加的沉浸于实验室的工作,但也被同学们参军的潮流所困扰,这时他已不再看重这条出路。不过,战争不久结束了,免除了他的忧虑。[22]1919年,他成为12个被选择进行额外教育的优良学生之一,在第三年的生理学课程上获并列第一的成绩。同年他开始临床工作,但并不喜欢,因为他虽然爱好诊断病人,却不善于对他们表示同情。[23]

在大学期间,他成为了一个不可知论者,对宗教的信仰持怀疑态度,[12]他认为是“相信常识的努力不能告诉你什么是正确的。”他还认为是宗教信徒的行为是虚伪的。[24]他在本科学习中,对宗教的厌恶越来越深。他曾短暂的试图参与共产主义运动,但最终投身于科学研究。[25]第一次世界大战之后,学医所需的时间长度已经减到五年,以更快地训练医生,因此伯内特在1922年得以毕业,[18]获内科学及外科学学士学位,在最终的考核中排名第二,尽管他的父亲于几个星期前去世。[26]他的同学伊恩·沃克、凯特·坎贝尔、让·麦克纳马拉、鲁珀特·威利斯和罗伊·卡梅隆后来也凭借看各自的能力成为杰出的科学家。[18][26]

之后他在墨尔本医院实习了10个月,然后成为正式的医师。[18][27]他在外科病房实习了4个月,内科病房待了4个月,剩下的2个月待在临时病室。[28]他曾在著名的外科医生约翰·戈登和艾伦·牛顿手下工作。他非常喜欢这段实习期,在必须进入内科实习时有些失望,他做他的内科住院医师。不过,他很快进入了工作状态,神经学家理查德·斯托尔给了他很好的开导,伯内特很崇拜他。[18][29]他成决心以临床神经学为职业,他写了一篇关于检验末梢神经损伤所造成的感觉退化的论文,但他提交给《墨尔本医院临床报告》时遭到拒绝。[30]伯内特申请成为体检登记员,以开始临床生涯,但墨尔本医院负责该等委任的医学监管员任为伯内特的性格更适合做实验室研究,要求他撤回其申请,并任命其过一段时间后为驻院病理学家,因为那个职位几个月后便有空缺。伯内特答应了。[18][30]

在过渡时期,他为沃尔特和伊丽莎·霍尔医学研究所工作,同时准备1923年年末的医学士考试。[18][30]1923年,他成为墨尔本医院的常驻病理学家, [18]他的实验室是霍尔研究所的一部分。之后他领导了对伤寒症凝集反应的研究,发表了首篇科研论文。[18][31][32]他决定全心研究伤寒的抗体反应,虽然医院的要求本来是让他研究病理学。[33]伯内特在博士考试中遥遥领先,他的分数在分级的过程中被排除在外,以免其他学生落得太远。[34] 1924年,伯内特从墨尔本大学获得了医学士学位,1928年取得伦敦大学博士学位。之后他成为墨尔本沃尔特和伊丽莎·霍尔医学研究所微生物学和免疫学前沿研究的领导者,1944年至1965年任该研究所主任。1965年起在墨尔本大学任职,直到1978年退休。在其整个职业生涯中,伯内特在澳大利亚医学科学国家政策的发展上扮演了重要角色,并且是澳大利亚科学院的创始人之一,并在1965至1969年担任院长。

伯内特在微生物学上的主要贡献包括发现Q热和鹦鹉热的病原体,发展流感病毒的分离、培养和发现的试验方法,描述流感毒株的再结合,论证多发粘液瘤病病毒在人类中不致病。现在生产流感疫苗的方法仍然是基于伯内特对在鸡蛋中繁育病毒的改进。

在所有曾于澳大利亚工作的科学家中,伯内特获得的勋章和荣誉是最多的。[35]由于对澳大利亚科学的贡献,他成为1960年澳大利亚年度人物第一名,[36]1978年被授予澳大利亚勋章。他获得了国际的认可:除了诺贝尔奖,他还获得了拉斯克奖、皇家学会颁发的皇家奖章和科普利奖章、荣誉博士学位、英联邦国家和日本颁发的各种荣誉。

那时霍尔研究所正经历早期的快速扩张。研究所的新任主席查尔斯·凯拉韦希望增进该机构的活动,不仅支持医院的运转,还能够在生理学、微生物学和生物化学领域有独立的研究小组。他还希望提升研究所的级别,使其与欧美的世界级机构接轨。[37]凯拉韦颇为看重伯内特,将他视为所里最好的青年才俊,认为他能够将研究所提升到世界领先水平。[34]不过,他认为伯内特需要到英国的实验室吸取一些工作经验,然后才能在澳大利亚领导自己的微生物学研究小组。[38][39]1925年伯内特离开澳大利亚前往英国,以为客船做外科医生来抵偿旅费。到达之后,他成为伦敦利斯特研究所国家模式培养手机中心管理者的副手并领取一定工资。伯内特每天早上为其他研究员准备细菌培养液,在下午便能做自己的实验。[38]1926年下半年,他做了一个实验以弄清鼠伤寒沙门氏菌是否会被噬菌体侵染。[40]

1926年,他获得了利斯特研究所贝特纪念奖,这笔奖金使他能够放弃管理者职位,将全部时间都用来研究噬菌体。[39]他讲噬菌体注射到老鼠体内,观察它们的免疫反应,得出噬菌体是病毒的结论。[40]1928年他在J·D·莱丁汉教授的指导下获得伦敦大学博士学位,还被邀请编写医学研究委员会所编《细菌学体系》中的噬菌体一章。[39]1927年,他还被皇家医学会邀请撰写关于O-凝集素和噬菌体联系的文章。[41]伯内特开始与费边社来往,和几个共产主义者成为朋友,但回避参与公开的左翼活动。闲暇的时候他欣赏戏剧,从事业余的考古活动,并时常去欧洲大陆骑车旅行。[42]

在伦敦,伯内特与来自澳大利亚的伊迪丝·琳达·马斯顿·德鲁斯订婚。她是中学老师,其父为大律师做办事员,1923年两人就认识了,见了几次面但之后没有保持联系。[34]德鲁斯在伦敦度假时认出了伯内特,二人很快同意结婚,虽然她必须回澳大利亚。[43]1928年他拿到博士学位后回到澳大利亚后二人结婚, [39]育有一个儿子两个女儿。[44]那时伦敦大学细菌学教授职位有空缺,莱丁汉游说同僚把这个职位给伯内特,但伯内特还是回到了澳大利亚,一定程度上是为了德鲁斯。[45]

逝世

晚年的伯内特疾病缠身,最终因癌症去世。

沃尔特和伊丽莎·霍尔研究所

病毒学和医学

伯内特回到澳大利亚后,重回霍尔研究所,成为凯拉韦的副手。[46]一开始派他调查“邦达堡灾难”——12个孩子因为使用受污染的白喉疫苗而死去。[39]凯拉韦当时负责皇家委员会调查此事,他让伯内特负责实验室研究。[47]他从注射给孩子们的抗毒素混合液中识别出葡萄球菌,这些细菌是从其中一个孩子的皮肤上沾上的,后来传给了其他的孩子。[47]不过,导致孩子们死亡的却不是葡萄球菌,这个研究引发了他对免疫学的兴趣。[46][48]这段时间他继续研究噬菌体,从1924年到1937年他一共发表了32篇关于噬菌体的论文。1929年,伯内特和他的副手玛戈特·麦基撰写了一篇论文,认为噬菌体可以以一种稳定的无感染性的形式存在,随细菌宿主的增殖而增殖。[44][49]他们对于溶原现象的开创性描述在很长时间里不被接受,但对马克斯·德尔布吕克、艾尔弗雷德·赫希与萨尔瓦多·卢里亚发现病毒的遗传及复制机理起了重要作用,此三人因为这项工作分享了1969年诺贝尔生理学及医学奖。[50]

1932年至1933年,伯内特从研究所休假,担任伦敦国家医学研究会研究员。[51]大萧条使伯内特的薪水由1000镑降至750镑,但医学研究会从洛克菲勒中心得到补助,因此能以每年1000镑雇佣伯内特。研究会的主席亨利·霍利特·达尔爵士得到了凯拉韦的允许,借用伯内特两年,凯拉韦许诺伯内特回国后仍会保留他的职位,且认为这段经历会让伯内特得到更好的训练。达尔还出钱让伯内特的妹妹到英格兰照顾她哥哥的孩子。[39][52]

伯内特在伦敦期间,病毒学取得了好些重大进展,例如流感病毒被成功分离,其传播被第一次描述。他自己的研究是关于金丝雀痘病毒, [51]他将其用于繁育鸡胚胎的试样,以分离和量化动物病毒。达尔为伯内特提供了一份永久职位,但他拒绝了,回到了霍尔研究所。由于在伦敦的出色工作,洛克菲勒中心同意专门为他在墨尔本新建一座实验室。他从国家研究所带回了一套病毒样本,在墨尔本开始了基础研究。[53]

伯内特回到澳大利亚后,继续了病毒学研究,包括单纯疱疹的流行病学。他还参与了两个无关病毒的项目——描述鹦鹉热和Q热的病原体。[51]在发现被感染的鹦鹉会传播鹦鹉热后,他试图游说政府下达是人类免于感染的禁令,但被拒绝了,后来他认同了政府的立场,也即实际上并没有那么大的危险。[54]同时他还与澳大利亚科学家E·H·德里克一同合作研究Q热,并成为得到该病病原体的第一人,这种病原体伯氏考克斯氏体就是以他命名的。[55]他对疱疹和Q热的研究显示了一种对于传染病生态学的敏感,这成为他科学方法的标志。[56]

第二次世界大战期间,伯内特转而研究流行性感冒[51]和恙虫病。[57]战争爆发后他的责任变重了,成为研究所的代理主任,必须要监督该所迁往新的大楼,此时的凯拉韦已于1939年被军队征调。 [58]由于凯拉韦的缘故,许多困扰军队的传染病问题都被交到研究所处理。由于害怕一战中的全球流感大流行重演,伯内特领导研究所全力进行疫苗研制。[58]1942年二月感染率突然增高后,他首先将疫苗在医学院学生身上测试,得到许可后又在107名军人志愿者身上测试,两个月后甲型流感爆发之后,所有新兵都被要求注射这种疫苗。这次试验中20000人注射了疫苗,没有取得成功,该项计划也被废弃。[59]1942年日本征服马来亚后,一批研究员流亡至澳大利亚,促进了恙虫病研究的迅猛发展。[57]然而此事最后悲剧收场,他的合作者朵拉·拉什死于一次偶然的感染。[60]不管怎么说,他在免疫学方面的工作得到了国际的认可。[60]

1940年,他出版了第一本专著《传染病的生物学特点》。[51]该书获得了广泛的影响,被翻译成数种语言。[61]1942年他成为皇家学会会员, [1]1944年他曾到哈佛大学发表哈姆敦讲演。哈佛愿意给他一个席位,但他拒绝了并回到了澳大利亚。[62]这部分是由于他的民族主义倾向,部分是由于对霍尔研究所的忠诚。[63]这次旅行中他还参观了美国在布拉格堡的军事设施,在那儿他与美国的科学家探讨了自己对流感的研究。[64]

1944年,他被任命为研究所主任,而凯拉韦被任命为欢迎基金会主席。[62]虽然凯拉韦本来就准备将伯内特训练为顶梁柱式的人物,他还是有些犹豫,拿不准伯内特到底能不能最大效力的发挥战略领导作用。凯拉韦觉得伯内特可能不适合那个职位,暂且还是做纯科研更好。伯内特也有疑虑,尤其是考虑到自己沉默寡言的天性,但还是申请担任了这个职位。[65][66]虽然他的社会技巧不怎么样,但他的科研水平以及将理念建议传达给下属的能力让他能够胜任这个位置。[67]凯拉韦重视各领域的研究活动,而伯内特觉得研究所照这样是无法造成国际影响的,他的政策是在一段时间将所有精力集中于专一领域的研究。[68]他总是意志坚强而特立独行,越来越固执,不能忍受对自己工作的批评,喜欢尊卑分明和无条件服从。[69]根据传记作家塞克斯顿的描述,他“对与自己工作有关的事物显示出一种划界式的保护”。[70]

1944年,墨尔本大学决定任命伯内特做教授,作为合作项目的一部分,这样该大学的学生就能在研究所接受实验训练,而所里的研究员则可以参与教学。这个计划并不成功,还造成了紧张,因为伯内特公开说大学教学和研究应该分开,结果导致一些大学教授发表公开信对他的态度进行谴责。伯内特对大学拨款的政策也没兴趣,而他对行政事务的回避也造成了不满。[71]另一方面,伯内特长于从政府机关为霍尔研究所争取资金,常常宣称要依据国外以赢得雄厚的资金支持。[72]不过他也被批评为过度节俭,吝于投资切削刃设备,这与霍尔研究所在科研界的崇高地位不符。同僚们认为他怀疑现代技术,观点常常受到局限。[73]

1946年,他创立了临床研究单位,使得与墨尔本医院临床实践的合作合作更加紧密。[74]虽然他经常嘲笑临床科学是劣等的,但他还是热心支持这些实践。[75]

在伯内特的指导下,所里的研究员在传染病研究领域做出了重要贡献,这一时期被称为“病毒学的黄金时代”。[76]包括艾利克·愛薩克斯(Alick Isaacs)、高登·愛達(Gordon Ada)、約翰·卡恩斯(John Cairns)、Stephen Fazekas de St. Groth和弗蘭克·芬納(Frank Fenner)在内的病毒学家对墨累谷脑炎、多发性粘液瘤、脊髓灰质炎、痘病毒、疱疹和流感的研究上取得了突出成绩。[77]

伯内特对流感的研究做出了重大贡献,他发明了培养和研究流感病毒的技术,包括红细胞凝聚化验。他参与了一种流感活疫苗的研发,但二战中实验这种疫苗时未获成功。[78]他对流感受体的兴趣使他发现了神经氨酸酶,这种酶由霍乱弧菌分泌,这个发现为Alfred Gottschalk 关于糖蛋白和神经氨酸酶的底物、唾液酸的重要工作打下了基础。[79]1951至1956年,伯内特继续了流感病毒的遗传学研究。他考察了毒力的遗传控制,证明了病毒会以很高的频率重组;这个发现没有得到足够的重视, [62]几年以后隔离的流感病毒基因组才得以揭示。[35][62][80]

免疫学

1957年,伯内特决定所里的研究将以免疫学为方向。[81]他一个人做了决定,很多同僚觉得失望,认为这个举动是傲慢的,而伯内特却觉得这个决定很合适、很有效率。[82]许多病毒学家离开了研究所,加入了澳大利亚国立大学的约翰·柯廷医学研究院。[83]1957年以后所里的全体职员和学生投入了免疫问题的研究, [81]伯内特则从事自體免疫病和移植物抗宿主反应的研究,对免疫学、免疫检测和癌症的理论研究日益深入。[35][84]

在那时,免疫学随着分子生物学和生物化学的发展变得越来越精密了。伯内特对免疫学前进的方向以及对高技术和复杂实验的日益依赖抱怀疑态度,同事们认为他这种保守的态度是让他决定让全所集中精力研究免疫学的一个重要因素。[73]

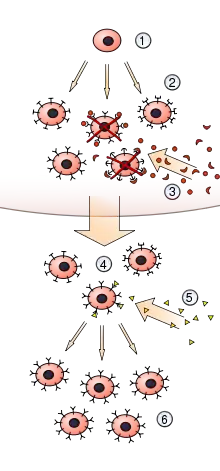

1940年代伯内特就已经将注意力转向免疫学。[85]1941年他写了一本专著《抗体的产生》,[86]1949年出版了修订版,弗兰克·芬纳列为合著者。[87]这本书是免疫学领域的关键著作,标志着免疫学研究从化学方向的尝试向生物学方向转变。书中他引入了自体免疫和异体免疫的概念。自己和非己免疫的区别是伯内特生物学观点的重要组成部分,他将活组织视为一个整体来考察它们的活性和相互作用。[88]

使用“自己”的概念,伯内特通过扩展免疫耐受的概念引入一个假说,阐述了身体不能成功产生对抗自身组织的抗体的情况。他提出:如果在胚胎生命中来自遗传独立的物种的可消耗的细胞被移植并成功融入,不会发生对抗外来细胞抗原的抗体反应,当该动物独立存在的时候。[89]

然而伯内特无法以实验证明这个假设。[90]是彼得·梅达沃、鲁珀特·E·比林厄姆和莱斯利·布伦特找到了该理论的实验支持,1953年,他们发现,小鼠尚在子宫内或刚刚出生时通过静脉滴注可以让脾细胞成功融合,这些小鼠成熟后,他们可以接受供体的皮肤和其他组织,但却无法接受任何其他小鼠品系的组织。[91]伯内特和梅达沃因为这项工作获得了1960年诺贝尔生理学或医学奖,因为它提供了诱导免疫耐受的实验基础,[92]从而让实体器官的移植成为可能。伯内特和梅达沃尽管性格相当不同,相距也很遥远,却能有效地协调双方的工作;伯内特是沉默寡言的,而梅达沃是一个年轻而彬彬有礼的英国人,但他们非常尊重彼此。[93]

脚注

- F. J. Fenner, F. R. S. . Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 1987-12-01, 33: 99–162 [2018-04-02]. ISSN 0080-4606. doi:10.1098/rsbm.1987.0005 (英语).

- Biographical Memoirs, p. 101.

- Sexton (1999), pp. 9–10.

- Sexton (1999), p. 8.

- Sexton (1999), p. 10.

- Sexton (1999), pp. 10–11.

- Sexton (1999), p. 11.

- Sexton (1999), pp. 11–12.

- Sexton (1999), pp. 12–13.

- Sexton (1999), p. 13.

- Sexton (1999), p. 14.

- Biographical Memoirs, p. 102.

- Sexton (1999), pp. 16–17.

- Sexton (1999), pp. 18–19.

- Sexton (1999), p. 20.

- Sexton (1999), p. 21.

- Sexton (1999), pp. 21–22.

- Biographical Memoirs, p. 103.

- Sexton (1999), p. 24.

- Sexton (1999), p. 25.

- Sexton (1999), pp. 26–27.

- Sexton (1999), pp. 28–30.

- Sexton (1999), pp. 30–31.

- Sexton (1999), p. 27.

- Sexton (1999), pp. 31–33.

- Sexton (1999), p. 36.

- Sexton (1999), p. 38.

- Sexton (1999), p. 39.

- Sexton (1999), pp. 39–40.

- Sexton (1999), p. 41.

- Fenner, F. 1987. Frank Macfarlane Burnet. Historical Records of Australian Science 7:39–77.该文还包括伯内特全部出版物的完整列表。在Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 22:100–162中重印.缩写版online来自澳大利亚科学院。

- Cathcart, Michael; Masters, Deb; Baker, Jeannine. . ABC Television. 29 August 2004 [30 September 2004]. (原始内容存档于2005-01-15).

- Sexton (1999), p. 44.

- Sexton (1999), pp. 48–49.

- Fenner F. . Historical Records of Australian Science. 1987, 7 (1): 39–77. PMID 11619659. doi:10.1071/HR9870710039.

- Lewis, Wendy. . Pier 9 Press. 2010. ISBN 978-1-74196-809-5.

- Sexton (1999), p. 47.

- Sexton (1999), p. 50.

- Biographical Memoirs, p. 104.

- Sexton (1999), p. 52.

- Sexton (1999), p. 59.

- Sexton (1999), pp. 52–57.

- Sexton (1999), p. 55.

- Biographical Memoirs, p. 109.

- Sexton (1999), pp. 60–61.

- Sexton (1999), pp. 66–67.

- Sexton (1999), p. 65.

- Biographical Memoirs, pp. 116–117.

- Burnet, F. M.; McKie, M. . Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science. 1929, 6 (4): 277–284. doi:10.1038/icb.1929.26.

- . Nobel Foundation. 1960 [5 October 2010]. (原始内容存档于2008-09-07).

- Biographical Memoirs, p. 105.

- Sexton (1999), p. 71.

- Sexton (1999), pp. 77–78.

- Sexton (1999), pp. 79–80.

- Sexton (1999), p. 95.

- Sexton (1999), p. 96.

- Sexton (1999), p. 101.

- Sexton (1999), p. 97.

- Sexton (1999), pp. 97–101.

- Sexton (1999), p. 102.

- Sexton (1999), p. 81.

- Biographical Memoirs, p. 106.

- Sexton (1999), p. 108.

- Sexton (1999), pp. 109–110.

- Sexton (1999), p. 113.

- Sexton (1999), p. 114.

- Sexton (1999), pp. 116–117.

- Sexton (1999), pp. 117–118.

- Sexton (1999), p. 118.

- Sexton (1999), p. 121.

- Sexton (1999), pp. 129–130.

- Sexton (1999), p. 131.

- Sexton (1999), p. 132.

- Sexton (1999), p. 115.

- Sexton (1999), p. 116.

- Goding, Jim. . Australasian Society for Immunology. 1999 [30 September 2010]. (原始内容存档于2011年2月18日).

- Sexton (1999), pp. 117–125.

- Biographical Memoirs, pp. 126–130.

- Biographical Memoirs, pp. 106, 129–130.

- Burnet, F. M. . Science. 1956, 123 (3208): 1101–1104. Bibcode:1956Sci...123.1101M. PMID 13324158. doi:10.1126/science.123.3208.1101.

- Biographical Memoirs, p. 107.

- Sexton (1999), p. 134.

- Doherty, P. C. . Immunology and Cell Biology. 1999, 77 (2): 167–176. PMID 10234553. doi:10.1046/j.1440-1711.1999.00812.x.

- Biographical Memoirs, p. 108.

- Biographical Memoirs, pp. 105–106.

- Biographical Memoirs, p. 117.

- Biographical Memoirs, p. 155.

- Christ, E.; Tauber, A. I. . Biology and Philosophy. 1999, 15 (4): 509–533. doi:10.1023/A:1006657124783.

- Burnet, F. M.; Fenner, F. 2nd. Macmillan. 1949.

- Burnet, F. M.; Stone, J. D.; Edney, M. . Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science. 1950, 28 (3): 291–297. PMID 14772171. doi:10.1038/icb.1950.29.

- Billingham, R. E.; Brent, L.; Medawar, P. B. . Nature. 1953, 172 (10): 603–606. Bibcode:1953Natur.172..603B. PMID 14657674. doi:10.1038/172603a0.

- Biographical Memoirs, p. 134.

- Sexton (1999), p. 137.

参考资料

- Burnet, Frank Macfarlane. . Melbourne: Melbourne University Press. 1971. ISBN 0-522-84007-8.

- Burnet, Frank Macfarlane. . New York: American Elsevier Pub. Co. 1969. ISBN 0-444-19703-6.

- Fenner, Frank. . Historical Records of Australian Science. 1987, 7 (1): 39–77. PMID 11619659. doi:10.1071/HR9870710039. This article also contains a full list of Burnet's publications.

- Fenner, Frank. (PDF). Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 1987-12-01, 33 (0): 100–162. doi:10.1098/rsbm.1987.0005.

- Fenner, Frank. . Brisbane: University of Queensland Press. 1988. ISBN 0-7022-2107-4.

- Sexton, Christopher. . New York: Oxford. 1991. ISBN 0-19-553274-0.

- Sexton, Christopher. . South Melbourne: Oxford University Press, USA. 1999. ISBN 0-19-551165-4.