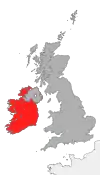

大不列颠及爱尔兰联合王国

大不列颠及爱尔兰联合王国(英語:)是根据1800年《联合法案》建立的主权国家,该法案合并了大不列颠及爱尔兰两国。它一直存在到1922年爱尔兰自由邦的建立,及後1927年重新命名为大不列颠及北爱尔兰联合王国。英国资助在拿破仑战争中击败法国的欧洲联盟,发展一支庞大的皇家海军,使大英帝国在下个世纪成为世界头号强国。在一个英国与列强基本和平相处的世纪里,与俄罗斯的克里米亚战争规模相对较小。[3]在国家形成之前的几十年里开始的快速工业化一直持续到19世纪中期。19世纪中期,政府的不作为加剧爱尔兰大饥荒,导致愛爾蘭大部分地区的人口结构崩溃,对爱尔兰土地改革的呼声越来越高。

| 大不列颠及爱尔兰联合王国 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1801年-1922年[a] | |||||||||||||

国歌:《天佑吾皇/天佑女皇》 | |||||||||||||

.svg.png.webp) 1921年的英国 | |||||||||||||

| 首都 | 伦敦 51°30′N 0°7′W | ||||||||||||

| 常用语言 | 英语 苏格兰语、爱尔兰语、蘇格蘭蓋爾語、威尔士语[1] | ||||||||||||

| 政府 | 单一制议会制君主立宪制 | ||||||||||||

| 英国君主列表 | |||||||||||||

• 1801–1820[b] | 乔治三世 | ||||||||||||

• 1820–1830 | 乔治四世 | ||||||||||||

• 1830–1837 | 威廉四世 | ||||||||||||

• 1837–1901 | 维多利亚女王 | ||||||||||||

• 1901–1910 | 爱德华七世 | ||||||||||||

• 1910–1922[c] | 乔治五世 | ||||||||||||

| 立法机构 | 英国国会 | ||||||||||||

• 上议院 | 英国上议院 | ||||||||||||

• 下议院 | 英国下议院 | ||||||||||||

| 历史 | |||||||||||||

| 1801年1月1日 | |||||||||||||

• 英爱条约 | 1921年12月6日 | ||||||||||||

• 1922年愛爾蘭自由邦憲政法令 | 1921年12月6日[a] | ||||||||||||

• 1927年皇室和议会头衔法案 | 1927年4月12日[a] | ||||||||||||

| 面积 | |||||||||||||

| 总计 | 315,093平方公里 | ||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||

• 1801年 | 16,000,000 | ||||||||||||

• 1911年 | 45,221,000 | ||||||||||||

| 货币 | 英镑 爱尔兰镑 (1801–1826)[2] | ||||||||||||

| ISO 3166码 | GB | ||||||||||||

| |||||||||||||

| 今属于 |

| ||||||||||||

| 愛爾蘭歷史 | |

|---|---|

本條目是系列中的文章 | |

| 按年代 | |

| 年表 | |

| 史前 與 早期愛爾蘭 (AD 400以前) | |

| 早期基督教愛爾蘭 (400–800) | |

| 中世紀早期時代 (800–1168) | |

| 諾曼愛爾蘭 (1169–1536) | |

| 近代初期 (1536–1691) | |

| 新教徒崛起 (1691–1801) | |

| 英國聯盟時期 (1801–1922) | |

| 共和國 (1919–至今) | |

| 北愛爾蘭 (1921–至今) | |

| 按主題 | |

| 戰爭 · 種族 · 國土 | |

| 愛爾蘭君主 · 英國君主 | |

| 經濟史 · 愛爾蘭語 | |

愛爾蘭首頁 |

19世纪是一个经济快速现代化和工业、贸易和金融增长的时代,英国在很大程度上主宰世界经济。向外移民对英国的主要海外领地和美国来说都是沉重的。帝国扩张到非洲大部分地区和南亚大部分地区。殖民办公室和印度办公室通过少数行政人员进行统治,他们在当地管理帝国的各个单位,同时民主制度开始发展,英属印度為其最重要的海外殖民地。1857年,英属印度爆发一场短暂的叛乱。在海外政策方面,中央政策是自由贸易,这使英国和爱尔兰的金融家和商人能够在许多其他独立的国家成功地运作,就像在南美洲一样。直到20世纪初,伦敦才开始与日本、法国和俄罗斯合作,并向美国靠拢。

对爱尔兰自治日益增长的要求导致爱尔兰独立战争爆發,这场战争导致爱尔兰大部分地区脱离聯合王國,并在1922年形成爱尔兰自由邦;北爱尔兰仍然是聯合王國的一部分。[4]

1801至1820

大不列顛與愛爾蘭合併

1798年,仍在法國大革命戰爭期間,愛爾蘭卻發生了暴動,雖然形成了有限的獨立狀況,但很快就平定了。對此,英國政府擔心愛爾蘭會與法國站在同一陣線,決定將兩個國家合併成一個統一的國家。經由兩國議會決議,於1801年1月1日生效。英國人認為,愛爾蘭雖然失去立法的獨立性,但得到信仰天主教的解放作為補償,便通過解除大不列顛及愛爾蘭羅馬天主教的民事限制。然而英王喬治三世堅決反對任何類似的解放,並成功的挫敗議會通過解放天主教的企圖。

拿破崙戰爭

在第二次反法联盟战争(1799-1801)期间,英国占领了法国和荷兰的大部分海外领地,荷兰在1796年成为法国的附属国,但热带疾病夺去了4万多名士兵的生命。当亚眠条约结束战争时,英国同意归还它所占领的大部分领土。和平解决实际上只是停火,拿破仑继续挑衅英国,试图对该国实行贸易禁运,并且占领汉诺威市,也就是汉诺威候选国的首都。汉诺威公国是一个讲德语的公国,它与英国结成双边联盟。1803年5月,战争再次爆发。拿破仑入侵英国的计划失败了,主要原因是他的海军力量薄弱。1805年,纳尔逊率领的皇家海军舰队在特拉法加打败了法国和西班牙,这是拿破仑战争中最后一次重要的海上军事行动。[5]

1806年,拿破仑颁布了一系列柏林法令,使大陆封锁政策生效。这项政策是通过关闭法国控制的领土的对外贸易以消除来自英国的威胁。英国军队对法国的威胁仍然很小;在拿破仑战争最激烈的时候,英国的常备兵力只有22万人,而法国的军队超过了100万人——此外还有许多盟国的军队和几十万名国民自卫军,拿破仑可以在需要时征召他们加入法国军队。尽管皇家海军通过占领和威胁法国海运以及占领法国殖民地有效地破坏了法国的大陆外贸易,但它对法国与主要大陆经济体的贸易却无能为力,对法国在欧洲的领土构成的威胁也微乎其微。法国的人口和农业生产能力远远超过了不列颠群岛,但在工业、金融、商船和海军实力方面,法国要逊色一些。[6]

拿破仑期望把英国从欧洲大陆上割裂出去就能结束它的经济霸权。但是恰恰相反,英国拥有世界上最大的工业能力,它对海洋的控制使它能够通过对其属地和美国的贸易从而建立相当大的经济实力。1808年的西班牙起义终于使英国在欧洲大陆获得了立足点。威灵顿公爵逐渐把法国人赶出了西班牙,1814年初,拿破仑被普鲁士、奥地利和俄国人从东部赶回时,威灵顿入侵了法国南部。拿破仑投降并被流放到厄尔巴岛后,和平似乎又回来了。但是拿破仑在1815年逃了回法国。反法同盟再度联合,威灵顿和布吕歇尔的军队在滑铁卢一劳永逸地击败了拿破仑。[7]

1812年戰爭

.jpg.webp)

為了擊敗法國,英國對美國施加了沉重的壓力,扣押了涉嫌與法國進行貿易的商船,並且強徵英國出生,但已歸化美國的水手。英國政府特工在加拿大武裝印第安部落,襲擊邊境的美國定居點。這讓美國人感到羞辱,儘管他們完全毫無準備,但還是要求發動對英戰爭來恢復他們的榮譽。 1812年的戰爭對英國來說是一個小小的插曲,但美國軍隊的表現非常糟糕,無法成功攻擊加拿大。 1813年,美國人控制了伊利湖,從而控制了安大略省西部,將大部分印第安部落趕出了戰爭。當拿破崙於1814年第一次投降時,三支不同的部隊被派去襲擊紐約州北部的美國人,沿著馬里蘭州海岸(燃燒華盛頓,但在巴爾的摩被擊退),以及密西西比河戰場的新奧爾良慘敗,英軍將領不是戰死就是戰敗。證明戰爭是無目的的僵局。1814年底達成了和平談判,恢復了戰前的邊界。英屬加拿大慶祝從美國統治中解脫出來,美國慶祝“第二次獨立戰爭”勝利,英國慶祝其擊敗拿破崙。該條約開闢了兩個世紀的和平與開放邊界。

戰後:1815-1822

拿破仑战争后的英国和1793年的英国大不相同。随着工业化的发展,社会发生了变化,变得更加城市化。战后经济萧条,歉收和通货膨胀造成了广泛的社会动荡。英国的领导层极为保守,始终警惕革命活动的迹象,以免重蹈法国大革命的覆辙。但是历史学家发现当时这种迹象其实很少,他们指出,卫理公会等社会运动强烈支持保守派。[8]

主要的宪法变化包括议会改革,以及君主制的权力和威望的急剧下降。摄政王在1820年成为国王乔治四世时,要求议会与他的妻子不伦瑞克的卡罗琳王妃离婚,这样他就可以和他最喜欢的情人结婚了。公众和精英阶层强烈支持王妃,并嘲笑国王。这场惨败在一定程度上损害了君主制的声誉,也恢复了乔治三世清醒时期的部分权力。历史学家尤金·布莱克说:

- 损失是不可挽回的。在他所处的时代,君主日益成为一种象征性的矛盾。通过疯狂、愚蠢和不道德,维多利亚的三位前任降低了君主制的地位。只有三十年的维多利亚女王狭隘的家庭美德,才最终恢复了君主的象征光彩。[9]

极端保守党

极端保守党是反动的领导者,他们似乎控制了控制政府的保守党。[10]每一次不幸的事件似乎都指向左翼的阴谋,这使得更多的镇压成为必要,以阻止另一场恐怖,就像1793年法国大革命中发生的那样。历史学家发现,暴力的激进元素是弱小的;有几个小阴谋,涉及的人很少,并且他们也不注意安全;他们很快就被镇压下去了。[11]然而,镇压手段包括在1817年暂停人身保护令(允许政府逮捕和拘留嫌疑犯而不需要理由或审判)。1817年锡德茅斯的封口行动严重钳制了反对派报纸;改革者转而制作小册子,每周卖出5万册。[12]

彼得盧屠殺和治安六法

1819年,在工业区,工厂工人要求提高工资,并举行了示威游行。最重要的事件是1819年8月16日在曼彻斯特发生的彼得盧屠殺,当时一个由地主组成的地方民兵组织冲进了60000人的有序人群,这些人聚集在一起要求改革议会代表制度。人群惊慌失措,11人死亡,数百人受伤。政府认为这是一场对抗革命者的战役。作为回应,利物浦政府于1819年通过了“六法案”。他们禁止演习和军事演习;协助搜查武器的搜查令;禁止50人以上的公开集会,包括组织请愿的集会;严厉惩罚亵渎及煽动性的刊物;在许多小册子上印上四便士的邮票,以减少新闻和批评的传播。违规者可能会受到严厉惩罚,包括流放到澳大利亚。在实践中,这些法律的目的是阻止麻烦制造者和安抚保守派;它们不常被使用。[13]

历史学家诺曼·加什说:“彼得卢是个错误;这很难说是一场大屠杀。”这是当地政府犯下的一个严重错误,他们不明白發生了什么。[14]尽管如此,它还是对当时的英国舆论和历史产生了重大影响,从那以后,它就成为了官场残酷镇压和平示威的象征。[15]到19世纪20年代末,随着经济的全面复苏,许多18世纪10年代的压制性法律被废除,1828年,新的法律保障了宗教异见者的公民权利。

极端保守:巅峰和衰退

1819年至1822年,极端保守党势力达到顶峰,随后在托利党内部失利。他们在19世纪20年代末在容忍第一批持不同意见的新教徒方面所取得的重大突破中失败了。[16][17]一个更为决定性的打击是,在丹尼尔·奥康奈尔领导下的爱尔兰天主教协会在英格兰天主教徒的支持下,举行了广泛的有组织的抗议活动,并出人意料地废除了对天主教的诸多限制。[18]罗伯特·皮尔爵士对天主教会的力量感到震惊,他在1824年警告说:“当危险每小时都在增加时,我们不能温顺地坐视不管,而与政府协调的力量却在它身边崛起,不,每天都在对抗它的观点。”[19]英国最著名的战争英雄惠灵顿首相对皮尔说:“如果我们不能摆脱天主教会,我们迟早要面对爱尔兰的内战。”[20]皮尔和威灵顿一致认为,为了阻止天主教协会的势头,必须通过《天主教解放法案》,该法案赋予天主教徒投票权和进入议会的权利。这发生在1829年辉格党的支持下。该法案的通过表明,极端保守党长期持有的否决权已不再有效,全面实施重大改革已成为可能。改革时代的舞台已经搭好了。[21]

改革時期1820-1837

改革时代是在和平时期到来的,这在很大程度上得到了英国皇家海军压倒性力量的保证。英国在1815年至1914年之间只参与了一场严重的战争,即19世纪50年代针对俄罗斯的克里米亚战争。那场战争在范围和影响方面都是十分有限的。主要的结果是认识到军队医疗服务需要紧急改革,正如护理领导人弗罗伦斯·南丁格尔所倡导的那样。在帕默斯顿勋爵的领导下,英国外交官宣扬英国的民族主义,反对欧洲大陆上的反动政权,帮助西班牙殖民地获得自由,并努力废除国际奴隶贸易。[22]

那是一个繁荣、人口增长和健康状况较好的时代,除了在爱尔兰,19世纪40年代马铃薯歉收导致的可怕饥荒造成了100多万人死亡。工业革命加速了,钢铁、煤矿、铁路和造船加入了纺织厂的行列。在18世纪70年代失去13个美国殖民地后建立的大英帝国,在印度、亚洲其他地区和非洲得到了极大的扩展。在19世纪90年代之前,英国与其他殖民大国之间几乎没有摩擦。英国的外交政策避免了卷入同盟。[23]

从19世纪20年代到19世纪60年代,英国经历了动荡和令人兴奋的“改革时代”。这个世纪始于对法国长达15年的战争,结束于1815年威灵顿在滑铁卢战胜拿破仑。在接下来的15年里,托利党采取了严厉的镇压。托利党代表的是一小部分富裕的土地贵族,他们害怕法国模式下的大众革命。然而,在19世纪20年代中期,随着社会动荡的加剧,政府发生了一系列戏剧性的变化。保守党中较为自由的一派反对极端保守主义的“极端保守主义”派系。政党分裂,主要领导人倒戈,保守党失去权力,思想更开明的反对党辉格党取而代之。托利联合政府分崩离析,在保守党的旗帜下重新组合。许多保守党人,如帕默斯顿,都转而支持辉格党,并成为自由党。[24]

从宪法上讲,19世纪30年代是一个分水岭:王室对内阁的控制结束了。1834年,国王威廉四世被迫接受一位在议会中占多数席位的首相,从那以后,国王就一直与多数人保持一致。[25]

1832年的《大改革法案》出台之时,公众和精英阶层正处于极度焦虑之中,它打破了僵局。议会制度建立在非常少的选民和由少数精英严格控制的大量席位的基础上,进行了彻底的改革。不断发展的工业城市第一次在议会中有了代表。这为另一个十年的改革铺平了道路,改革最终以1846年废除《谷物法》而告终,结束了对进口谷物的关税,从而使土地贵族的价格保持在高位。废除该法案得到了反玉米法联盟的大力支持,该联盟是由理查德·科布登领导的草根活动人士,总部设在工业城市;他们要求便宜的食物。对选举法进行了一系列的改革,扩大了男性选民的数量,降低了腐败的程度。保守的反革命与英国国教关系密切,他们通过限制天主教和新教的政治和公民权利来表达对他们的强烈敌意。天主教开始在爱尔兰组织起来,以社会不稳定和内战作威胁,议会中的温和派解放了他们。不墨守成规的人同样也摆脱了他们的限制。除了议会层面的改革外,在快速发展的城市中,政府体系也进行了重组,重视现代化和专业技能,重视大型选民,而不是小的统治集团。迅速增长的中产阶级以及活跃的知识分子扩大了改革的范围,包括人道主义活动,如新的《济贫法》和保护妇女和儿童工人的工厂法。[26]

新教不从国教者

历史学家阿萨·布里格斯发现,在1790-1815年间,人们的道德水平有所提高。他认为原因在于英国国教内部的福音派、[27]和非国教或新教的宗教努力。布里格斯看到了人们在道德和礼仪上的真正进步:

- 变得比以前更聪明、更好、更节俭、更诚实、更可敬、更贤惠。”邪恶依然猖獗,但好人越来越好,轻浮的习惯被抛到更严肃的事情上。那个时代的主要道德家威廉·威尔伯福斯到处都看到“宗教传播的新证据”。[28]

不墨守成规者,包括长老会教徒、公理会教徒、浸信会教徒和发展迅速的卫理公会教派,以及贵格会教徒、一神论者和较小的团体。[29]他们都不属于英格兰国教(除了苏格兰,那里的国教是长老会),他们宣扬努力工作、节制、节俭和向上流动,这是今天的历史学家大多同意的。主要的一神论杂志《基督教月刊》在1827年宣称:

- 在整个英格兰,社会中最活跃的一大部分人,也就是对民众影响最大的人,都是新教的非国教徒。这些人是制造商、商人和实业家,或者是那些在贸易、商业和制造商所实现的能力中得到享受的人,是法律和医学专业的绅士,是农业学家,特别是那些靠自己的自由保有权生活的人。节制、节俭、谨慎和正直的美德是由宗教上的不一致所提倡的。帮助这些人的描述的暂时繁荣,因为他们也往往提高其他人在社会上的地位。[30]

这些不墨守成规的人遭受了一系列的限制,其中一些是象征性的,另一些是痛苦的,他们都是被故意施加的,以削弱对圣公会正统教义的异议挑战。[31]不墨守成规者与辉格党结盟,要求公民与宗教平等。他们的不满包括1753年的一项法律,该法律规定,婚姻必须在圣公会教区教堂中才能得到法律承认。英国国教的教区登记册是唯一合法接受的出生证明文件。圣公会教区控制着唯一的宗教墓地。牛津和剑桥不得不拒绝非英国国教的申请者。在地方层面,每一个住在圣公会教堂边界内的人都必须纳税来支持教区。考试和公司法要求所有国家和地方政府官员必须参加圣公会的礼拜仪式。1828年2月,辉格党领袖约翰·罗素勋爵提交了由主要的非国教压力团体联合委员会组织的请愿书,该团体代表了公理会、浸信会和一神论者。[32]他们的要求是立即废除那些可恶的法律。惠灵顿和皮尔最初是反对的,但后来试图妥协。他们最终放弃了,分裂了托利党,并发出信号,表明曾经势不可挡的英国国教权势现在出乎意料地脆弱,很容易受到挑战。[33][34]

外交政策

打败拿破仑的联盟是由英国资助的,并于1814 - 1815年在维也纳会议上举行。它成功地打破了拿破仑在1815年的东山再起。卡斯尔雷和奥地利领导人克萊門斯·梅特涅在维也纳会议上发挥了核心作用。当许多欧洲人想要严厉惩罚法国时,卡斯尔雷坚持温和的和平,法国支付7亿利弗的赔款,并失去1791年后占领的领土。他意识到更严厉的条件会在法国引起危险的反应,现在保守的老式波旁王朝重新掌权,他们不再是试图征服整个欧洲的威胁。事实上,卡斯尔雷强调了“力量平衡”的必要性,即没有一个国家会像拿破仑那样强大到足以威胁征服欧洲。[35]维也纳迎来了一个世纪的和平,在克里米亚战争(1853年至1856年)之前,没有重大战争,也很少有重要的局部战争。[36]普鲁士、奥地利和俄国作为绝对君主制国家,在任何地方都试图压制自由主义。1815年,英国在维也纳会议上首次采取了反动立场,但在1820年态度软化,与绝对君主制决裂。英国于1826年干涉葡萄牙,以维护其立宪政府,并于1824年承认西班牙美洲殖民地的独立。[37]英国商人和金融家,以及后来的铁路建设者,在大多数拉丁美洲国家的经济中发挥了重要作用。[38]

主要成就

在1825年至1867年期间,广泛的公众示威活动(其中一些是暴力示威)升级,要求改革。执政的托利党坚决反对任何带有民主或民治色彩的东西,并主张严惩示威者,例如1819年曼彻斯特的彼得盧大屠杀。然而,托利党的队伍正在瓦解,尤其是当罗伯特·皮尔爵士在几个关键问题上分裂的时候。并且辉格党获得了大部分的荣誉。[39]中产阶级,通常由不墨守成规的新教徒领导,转而反对保守党,并获得了最大的收益。例如,对被称为测试法案的不墨守成规者的象征性限制在1828年被废除。更有争议的是在爱尔兰天主教徒组织并威胁叛乱后,废除了对罗马天主教徒的严重歧视,迫使其在1829年做出重大让步。

由威廉·胡斯基森和皮尔领导的金融改革使关税制度合理化,并最终在1846年废除了对进口谷物的关税,这让种植谷物的农民非常沮丧。1846年《谷物法》的废除确立了自由贸易的基本原则,英国商人借此主宰了全球,并为英国工人带来了廉价的食物。基于功绩的非政治化的公务员制度取代了任免政策,后者奖励为党派努力工作的职位。效率是政府工作的重中之重,其目标是降低税收。总的来说,税收只有10%,是所有现代国家中最低的。[40]

外交政策变得道德化,对欧洲大陆的反动势力充满敌意,并与美国合作,通过1823年的门罗主义,阻止欧洲在新大陆实行殖民主义。整个大英帝国都废除了奴隶制。皇家海军加紧努力阻止奴隶的国际贸易。市政改革对于快速发展的工业城市来说是必要的,而这些城市仍在数百年的法律和传统的大杂烩下挣扎。当皮尔接管内政部时,他废除了间谍罪和残忍的刑罚,废除了大多数罪行的死刑,并开创了第一个专业警察系统——在伦敦,直到今天,人们仍然用他的名字称呼警察为“Bobbies”。1835年的市政公司法对城市政府进行了现代化改造,在此之前,城市政府是由保守党控制的封闭机构控制的。超过200个旧团体被废除,取而代之的是179个民选的自治市议会。选举将以登记选民为基础,城市财政必须以统一的方式进行审计,城市官员由当地纳税人选举产生。[41][42]

到目前为止,最重要的改革是议会的民主化。1832年,随着《1832年改革法案》(Reform Act of 1832)的颁布,议会的民主化以一种小规模但极具争议的方式开始。主要的影响是大幅减少了非常小的选区的数量,只有几十个选民在当地大亨的控制下。工业城市获得了许多席位,但在议会中的席位仍明显不足。历史学家r·k·韦伯认为,1831年至1832年的议会改革之争,“在英国历史上,其激烈程度之广,恐怕无人能及。”[43]每隔几年,议会就会增加一次选民,到1880年代,几乎所有的男性选民都能投票,到1928年,所有的女性选民都能投票。[44]两党都引进了付费的专业组织者,他们监督每个选区所有可能的支持的动员;大约80%的男性参与了投票。保守党发现他们的保守主义对熟练工人有吸引力,对妇女也有吸引力,成千上万的妇女是由樱草花联盟组织的。[45]妇女选举权不在议程上。废除上议院虽然经常被讨论,但却从来没有必要,因为上议院在下议院的坚决行动面前一再退缩。在击败1832年改革法案的前两个版本后,辉格党让国王同意任命尽可能多的新贵族来改变结果。他答应这样做,但说服了上议院,让他们批准这项法律会更明智。

政治进程

作为摄政王(1811-20年)和国王(1820-30年)的软弱统治者,乔治四世让他的大臣们全权负责政府事务。他是一个非常不受欢迎的花花公子。当他试图让议会通过一项允许他与妻子卡洛琳王妃离婚的法律时,公众舆论强烈支持王妃。[46]他的弟弟威廉四世统治于1830-1837年,但很少参与政治。

在皮蒂茨和托利党40年的统治之后,改革的第一个突破是,托利党政府取消了对新教非国教人士职业生涯的限制,并于1828年废除了要求圣公会教徒担任许多学术和政府职位的法律。[47]更为激烈的是关于罗马天主教徒民权的长期斗争。1829年,天主教解放运动废除了英国和爱尔兰对罗马天主教的最严格限制。保守党首相惠灵顿认为,天主教徒占多数的爱尔兰不断加剧的危机需要天主教的一些救济,尽管他之前一直反对这个想法。另一位主要的保守党领袖是罗伯特•皮尔爵士,他在天主教问题上突然改变了立场,遭到顽固分子组成的保守党内极端派别的严厉谴责和永久不信任。[48][49][50]

格雷伯爵于1830年至1834年担任英国首相,他领导的复兴的辉格党实施了一系列重大改革:更新了《济贫法》,限制了童工,最重要的是,1832年的《改革法案》重塑了英国的选举制度。[51]1832年,国会通过《1833年废奴法案》废除了奴隶制。政府花了2000万英镑买下了所有的奴隶(这笔钱给了富裕的种植园主,他们大多住在英格兰),并释放了奴隶,他们中的大多数人住在加勒比糖岛。[52][53]

辉格党通过1832年的改革法案成为议会改革的拥护者。它大幅减少了“腐败区”和“袖珍行政区”(选举由有权势的家族控制)的数量,取而代之的是根据人口重新分配席位。它还扩大了选举权,在英格兰和威尔士43.5万选民的基础上增加了21.7万选民。该法案的主要效果是削弱了地主乡绅的权力,扩大了职业和商业中产阶级的权力,他们在议会中第一次有了重要的发言权。然而,在这一点上,绝大多数体力劳动者、职员和农民没有足够的财产有资格投票。他们中的许多人在1867年获得了选举权。贵族继续统治着英国国教、最负盛名的军事和海军哨所以及上流社会,而不是商业、工业或金融。在国家政府政策方面,全体人民的民主愿望已成为决定性的。[54]

大多数历史学家强调19世纪30 - 60年代立法的中心重要性,尽管在20世纪60年代和70年代有少数持不同意见的学者,他们反对辉格进步的深层含义,因为每一项改革本身都是相对次要的。历史学家理查德·戴维斯总结说,20世纪70年代的学术成就证明了“辉格党的主要观点是正确的”。也就是说,1832年的改革法案是对不断增长的公众压力的回应。它是“长期历史进程的顶点,是一个更自由、更广泛的政治体系出现的重要转折点……它理应享有‘伟大’的称号。”[55]

汤普森强调了整个改革方案的革命性:

- 在所有这些方面——新警察的组织(19世纪20年代由皮尔担任内政大臣)、新济贫法以及新市政委员会——英国政府的模式在短短10年内发生了根本性的变化。结合宗教障碍的消除,这些改革奠定了一种新的结构基础状态在英国:一个国家的公民选举权利和公民权利的扩展并给予更大的法律保护,但在普通公民受到更大程度的行政干预,方向,和控制的中心。在这整个过程中最引人注目的因素——1832年的改革法案——确保了中央政府也应该部分民主化。[56]

宪章运动

宪章运动是一场大规模的民众抗议运动,起因是1832年的改革法案未能赋予工人阶级投票权。它缺乏中产阶级的支持,而且屡遭失败。活动人士谴责政府的“不当行为”是对工人阶级的“背叛”,是对工人阶级“利益”的“牺牲”。1838年,宪章运动者颁布了《人民宪章》,要求成年选举权、同等规模的选区、投票选举、向议会成员支付报酬(以便穷人能够任职)、每年一次的议会会议以及废除财产要求。统治阶级认为这场运动是危险的。英格兰各地举行了多次大型和平会议,要求进行改革,但宪章派无法强行进行严肃的宪法辩论。然而,1839年7月,下议院以235票对46票否决了一项动议,该动议要求对宪法学家的国家请愿书进行辩论,获得了130万个签名。[57]

领导人

当时的首相包括:小威廉·皮特、格伦维尔勋爵、波特兰公爵、斯宾塞·珀西瓦尔、利物浦勋爵、乔治·坎宁、高德瑞克勋爵、惠灵顿公爵、格雷勋爵、墨尔本勋爵、帕默斯顿勋爵和罗伯特·皮尔爵士。[58]

贵族统治仍然占主导地位:1860年上议院有200名世袭贵族;到1837年,人数达到428人;1901年,有592个。到1910年,这个数字上升到了622。1832年、1867年、1884年和1918年的改革立法削弱了贵族对下议院的控制。然而,它经营着政府:维多利亚时期的10位首相中,有6位是贵族。七子是公爵的儿子。两个(皮尔和格拉德斯通)来自商界,只有一个(迪斯雷利)是白手起家的人。在1832年至1905年的227名内阁成员中,有139人是贵族之子。[59]

惠灵顿首相

威灵顿,打败拿破仑的伟大英雄,在1828-46年担任上议院保守党领袖。一些作家贬低他是一个糊涂的反动分子,但在20世纪后期达成的共识将他描绘成一个精明的操作者,将他的聪明隐藏在一个无知的老兵的外表之下。惠灵顿致力于将贵族从对皇室的慷慨支持转变为政治策略的积极参与者,并对土地贵族作出承诺。他将伦敦的住所用作私人晚宴和私人磋商的场所,并通过大量信件与下议院的政党领袖和上议院的领袖保持密切联系。他公开表态支持极端保守主义的反改革立场,但随后又巧妙地转向该党的中间立场,尤其是在皮尔需要上议院支持的时候。惠灵顿的成功是建立在从苏格兰和爱尔兰选出的44位贵族基础上的,他控制了这44位贵族的选举。[60][61]

格雷首相

格雷伯爵伯爵从18世纪90年代起就倡导议会改革,但总是被极端保守党击败。1832年,他成功地通过了《改革法案》。他认为这是改革的最后一步,而不是漫长过程的第一步,他强调1832年迫切需要解决英国日益严重的政治动荡。他认为,受人尊敬的阶层理应得到更多代表的满足,但他拒绝将政治权力扩大到下层中产阶级和工人阶级,称他们还没有准备好接受这种权力。他希望通过消除明显的滥用来保护现有宪法的基本要素,他认为这将加强贵族的领导。他说服国王承诺创造足够的新贵族来迫使上议院通过该法案。国王在做出承诺的同时,还建议议员们停止阻止该法案。改革法案是格雷的主要成就;这反映了他务实、温和和保守的性格,以及他在议会中把握时机和说服别人的技巧。他的内阁是一个由不同利益集团组成的联盟,所以在1834年,当内阁在爱尔兰教会问题上出现分歧时,他辞职了。[62][63]

巴麥尊首相

作为外交大臣(1830-4年、1835-41年和1846-51年)和首相(1855-58年、1859-65年),巴麥尊在英国外交政策的形成中发挥了主导作用。[64]他在保守党政府中担任了20年的战时大臣,但在1830年转投辉格党联盟。此后,托利党视他为叛徒,而许多更为激进的辉格党则对他的保守主义观点表示怀疑,认为他对改革措施缺乏勇气或持反对态度。他通常一方面警告不要拖延,另一方面又警告不要对改革过度热情,他倾向于妥协。他对公众舆论非常敏感,确实经常通过与报纸编辑打交道来塑造舆论。[65]当他意识到公众的需求已经达到一种不可阻挡的势头时,他会为一项打折扣的改革而努力。他经常向外国政府提出同样的建议。欧洲各国的外交官们仔细地注意到他从托利党转向辉格党,他们怀疑他同情那些在法国、比利时和其他地方引发动乱、吓坏了俄罗斯、奥地利和俄罗斯等主要强国的反动政府的改革运动。实际上,他的外交政策理念来自罐头。他的主要目标是促进英国在世界范围内的战略和经济利益,远离欧洲联盟,调解欧洲的和平,并在必要时节约使用英国的海军力量。他最担心的是法国成为他的对手,尽管他与他们合作,使比利时从荷兰王国独立出来。[66]他更喜欢自由和改革导向的国家,而不是反动势力。他高度重视英国在印度的力量建设,他经常谈到英国民族主义的骄傲,这在公众舆论中得到了支持,并为他在议会外获得了强有力的支持。[67][68]

杰里米·边沁 (1748–1832)

杰里米·边沁是一位致力于英国法律改革的知识分子。他是功利主义作为一种工作哲学的主要倡导者。“最大幸福原则”,或者说效用原则,构成了边沁思想的基石。通过“快乐”,他理解了“快乐”胜过“痛苦”。他最为人所知的是他对激进势力的鼓舞,帮助他们定义那些最迫切需要的改革以及如何实施这些改革。他的智力领导帮助实现了19世纪30年代和40年代的许多关键的法律、政治、经济和社会改革。[69]他尤其影响了教育、监狱、落后的法律、法律程序和议会代表制度的改革。[70]

约翰·布莱特 (1811–1889)

约翰•布莱特继承了贵格会中产阶级的传统,并与理查德•科布登合作,推动了各种各样的人道主义和议会改革。他们开始了一场反对谷物法的成功运动。这些关税是对进口食品征收的,维持了谷物的价格,以安抚保守党的土地所有者。生活成本的主要因素是食品价格,而《谷物法》使价格居高不下。布赖特是一位强有力的演说家,这使他在1843年当选为国会议员。他的激进计划包括扩大选举权、土地改革和减税。他反对工厂改革、工会和控制工人、妇女和儿童的工作时间,认为政府干预经济生活总是错误的。他反对战争和帝国主义。他对克里米亚战争的不懈敌意导致他在1857年的改选中失败。他很快从伯明翰再次当选,领导了一场全国性的议会改革运动,以扩大工人的选举权。他非常讲道德,不相信对手的正直。他憎恨继续统治英国的贵族阶级。他曾在内阁中担任过几个次要职位,但他的声誉建立在他的组织能力和对改革的修辞领导能力上。[71]

历史学家A·J·P·泰勒总结了布莱特的成就:

- 约翰·布赖特是所有议会演说家中最伟大的。他取得了许多政治上的成功。他和理查德·科布登一起领导了一场导致废除《谷物法》的运动。在美国内战期间,他比任何人都更努力地阻止这个国家(英国)站在南方一边进行干预,他领导了1867年的改革运动,使工业工人阶级受到宪法的保护。正是布莱特使格莱斯顿、阿斯奎斯和劳埃德•乔治组成的自由党,以及他所倡导的中产阶级理想主义和工会主义之间的联盟成为可能,至今仍存在于当今的工党。

維多利亞時代

维多利亚时代是维多利亚女王统治的时期,1837年至1901年,标志着英国工业革命的高度和大英帝国的顶峰。学者们争论维多利亚时期是否真的始于1832年通过的改革法案。这个时期之前是摄政时期,之后是爱德华时代。1837年,18岁的维多利亚成为了女王。随着蒸汽船、铁路、摄影和电报的引进,她的长期统治见证了英国经济和政治实力的顶峰。英国在欧洲大陆的政治活动中又一次几乎是不活跃的。

自由贸易帝国主义

在法国革命战争和拿破仑战争(1792-1815)中战败后,英国成为19世纪主要的海军和帝国力量(伦敦从1830年起成为世界上最大的城市)。[72]在海上无人挑战的情况下,英国的统治地位后来被称为“不列颠和平”,这是欧洲和世界相对和平的时期(1815年至1914年)。[73][74]到1851年的“世界博览会”时,英国被称为“世界工厂”。[75]它利用帝国主义的自由贸易和金融投资工具,对欧洲和帝国以外的许多国家,[76]特别是拉丁美洲和亚洲产生了重大影响。因此,英国既有一个以英国统治为基础的正式帝国,也有一个以英镑为基础的非正式帝国。[77]

俄国,法国和奥斯曼帝国

一个挥之不去的恐惧是奥斯曼帝国可能崩溃。人们很清楚,那个国家的崩溃会引发对其领土的争夺,并可能使英国陷入战争。为了防止这种情况发生,英国试图阻止俄国人占领君士坦丁堡和占领博斯普鲁斯海峡,以及通过阿富汗威胁印度。[78]1853年,英法两国介入克里米亚战争,对抗俄国。尽管他们的将军水平一般,但他们成功占领了俄罗斯的塞瓦斯托波尔港,迫使沙皇尼古拉一世要求和平。[79]

1877年的俄奥斯曼战争导致了另一场欧洲的干涉,尽管这次是在谈判桌上。柏林会议阻止了俄罗斯将圣斯特凡诺条约强加给奥斯曼帝国。[80]尽管英国在克里米亚战争中与法国结盟,但它对拿破仑三世的第二帝国仍有一些不信任,尤其是当这位皇帝建立了自己的海军,扩张了自己的帝国,并采取了更为积极的外交政策。[81]

美国内战

在美国内战(1861-1865)期间,英国领导人支持邦联,因为邦联是纺织厂棉花的主要来源。1861年末,阿尔伯特亲王有效地化解了一场战争恐慌。然而,英国人普遍支持联合王国。仅有的一点棉花来自纽约,因为美国海军的封锁封锁了南方95%的出口到英国。与联邦的贸易蓬勃发展,许多年轻人越过大西洋加入了联邦军队。1862年9月,亚伯拉罕·林肯总统宣布《解放奴隶宣言》将在90天内颁布,从而将废除奴隶制作为战争的目标。英国长期以来一直反对奴隶制,大约30年前英国就废除了奴隶制,任何代表南部邦联进行干预的可能性都消失了。[82] 英国公司建造并经营快速的封锁线,将武器运送到南部联盟,从中获得可观的利润。美国抱怨伦敦允许为南部邦联建造军舰,伦敦对此不予理睬。这两艘军舰引发了一场重大的外交争端,并在1872年阿拉巴马州的领土主张中得到了解决。[83]

帝国的扩张

从1867年开始,英国将其大部分北美殖民地统一为加拿大的自治领,给予其自治权并负责自己的防务。直到1931年,加拿大才有了独立的外交政策。19世纪下半叶,欧洲列强争夺非洲。在法绍达事件中,英国与法国陷入了外交争端,但最終以英國的外交勝利告終。

1871年后德意志帝国的崛起带来了新的挑战,因为它(和美国一起)有可能取代英国成为世界上最重要的工业强国。德国在非洲和太平洋地区获得了一些殖民地,但总理奥托·冯·俾斯麦通过他的均势战略成功地实现了普遍的和平。当1888年威廉二世成为皇帝时,他抛弃了俾斯麦,开始使用好战的外交辞令,并计划建立一支海军与英国抗衡。[84]随着大规模联盟的出现,英国意识到其孤立政策毫无用处。它恢复了与法国和美国的良好关系,结束了与俄罗斯的紧张关系,与德国的对抗变成了一场海军竞赛。

自从拿破仑战争期间,英国从荷兰手中夺取了开普殖民地的控制权以来,它就一直与那些远离开普的荷兰殖民者共存,并创建了两个属于自己的共和国。大英帝国的愿景要求控制这些新国家,说荷兰语的“布尔人”(或称“阿非利卡人”)在1899-1902年的战争中进行了反击。布尔人在强大帝国的火力压制下,发动了游击战(后来某些英国领土为获得独立而采用了游击战)。这给英军带来了一场艰难的战斗,但他们庞大的人数、精良的装备和残酷的战术,最终给英军带来了胜利。这场战争在人权方面付出了高昂的代价,受到了英国和全世界自由主义者的广泛批评。然而,美国给了伦敦支持。布尔共和国与开普殖民地和纳塔尔于1910年合并为南非联邦;它有内部自治,但它的外交政策由伦敦控制,是大英帝国不可分割的一部分。[85]

社会发展的引导者

当时的首相包括:墨尔本勋爵、罗伯特·皮尔爵士、约翰·罗素勋爵、德比勋爵、阿伯丁勋爵、帕默斯顿勋爵、本杰明·迪斯雷利勋爵、威廉·艾瓦特·格拉德斯通勋爵、索尔兹伯里勋爵和罗斯贝里勋爵。

维多利亚女王

女王以自己的名字命名了一个伟大的英国时代,尤其是她所认同的那个幅员辽阔的大英帝国。她在政治中扮演了一个小角色,但却成为了这个国家、这个帝国以及得体、克制的行为的象征。[86]她作为统治者的成功是由于她的自我形象的力量,她先后表现出了了无辜的年轻女子,忠诚的妻子和母亲,痛苦和耐心的寡妇,和祖母般的女家长的形象。[87]

迪斯雷利

迪斯雷利和格拉德斯通主导了19世纪末的政治,那是英国议会政府的黄金时代。长期以来,他们一直被奉为偶像,但近几十年来,历史学家们变得更加吹毛求疵,尤其是对迪斯雷利。[88][89]

本杰明·迪斯雷利(1804-1881),1868年和1874-80年担任英国首相,至今仍是保守党的标志性英雄。他是成熟于19世纪三四十年代的英国领导人的典型。他担心的是对既定政治、社会和宗教价值观和精英的威胁;他强调了应对激进主义、不确定性和物质主义的国家领导的必要性。[90]迪斯雷利尤其以他对扩张和加强大英帝国的热情支持而闻名,这与格莱斯顿对帝国主义的消极态度形成了鲜明对比。格拉德斯通谴责迪斯雷利的领土扩张政策、军事浮夸和帝国象征主义(比如让印度女皇成为皇后),说它不适合现代商业和基督教国家。然而,格拉德斯通本人并没有拒绝在埃及扩张帝国的诱人机会。[91]

迪斯雷利曾警告称,俄罗斯可能对印度构成威胁,这一警告深深陷入了保守派的思维模式。他作为“托利民主党人”和福利国家倡导者的名声渐渐消失,因为历史学家指出,在1874年至1880年期间,迪斯雷利几乎没有关于社会立法的建议,1867年的改革法案也没有反映出未被赋予公民权的工人的保守主义愿景。[92]然而,他确实努力减少阶级矛盾,正如佩里所指出的那样,“当面临具体问题时,他试图减少城镇和乡村、地主和农民、资本和劳工、英国和爱尔兰敌对的宗教派别之间的紧张关系——换句话说,创造一个统一的综合体。”[93]

在流行文化中,迪斯雷利是一位伟大的政治英雄,这种地位在他死后持续了几十年。

历史学家迈克尔·戴蒙德报告称,对于19世纪80年代和90年代的英国音乐厅赞助人来说,“仇外情绪和帝国的骄傲”反映在音乐厅最受欢迎的政治英雄身上:所有这些人都是保守派和迪斯雷利最引人注目的人物,即便在他去世几十年后也是如此,而格莱斯顿则被用作反派。[94]电影历史学家罗伊·阿梅斯(Roy Armes)认为,1920年后,历史电影通过维持一种强调君主制、帝国和传统伟大的建制观点,帮助维持了政治现状。这些电影创造了“一个复写的世界,在这个世界里,现有的价值观总是被电影中的事件所验证,所有的不和谐都可以通过接受现状而转化为和谐。”[95]斯蒂文•菲尔丁发现迪斯雷利是一位特别受欢迎的电影英雄:“历史剧更青睐迪斯雷利,而不是格莱斯顿,更重要的是,它宣扬了一种本质上对民主领导的恭敬态度。”舞台剧和电影演员乔治·阿利斯(1868-1946)因其对迪斯雷利的刻画而出名,他凭借1929年的《迪斯雷利》获得奥斯卡最佳男演员奖。菲尔丁说,阿利斯“体现了一种家长式的、和蔼可亲的、平易近人的政治家风范,吸引了相当一部分电影观众……即便是参加工党会议的工人,也会听从那些社会地位较高、表现出关心他们的领导人。”[96]

格萊斯頓

.jpg.webp)

威廉·伊沃特·格萊斯頓是与迪斯雷利相对的自由派,曾四次担任英国首相(1868-74、1880-85、1886和1892-94)。他的财政政策基于平衡预算、低税收和自由放任的理念,适合发展中的资本主义社会,但随着经济和社会条件的变化,无法有效应对。他后来被称为“伟大的老人”,他一直是一个充满活力的受欢迎的演说家,强烈地吸引着英国工人和下层中产阶级。笃信宗教的格拉德斯通以其福音派的感知力为政治带来了新的道德基调。他的道德主义经常激怒他的上层阶级对手(包括强烈支持迪斯雷利的维多利亚女王),他的高压控制也分裂了自由党。他的外交政策目标是建立一个基于合作而不是冲突和互信而不是竞争和猜疑的欧洲秩序;法治是为了取代武力和私利的统治。这种格萊斯頓式的欧洲和谐统一的概念遭到德国人的反对,并最终被俾斯麦式的操纵联盟和对抗体系所击败。[97]

索爾斯伯利

历史学家将保守派首相索尔兹伯里勋爵(1830-1903)描述为一位天才领袖,是传统贵族保守主义的象征。[98]历史学家罗伯特•布莱克得出结论称,索尔兹伯里是“一位伟大的外交部长,(但)本质上是消极的,在内政方面确实是反动的”。[99]马什教授的评价更受人欢迎;他把索尔兹伯里描绘成一位“在二十年里阻挡了潮流”的领袖。[100]保罗•史密斯教授认为,“在现代保守主义的‘进步’张力中,他根本不适合。”[101]马修教授指出“索尔兹伯里狭隘的犬儒主义”。[102]作为索尔兹伯里的崇拜者之一,莫里斯·考林同意索尔兹伯里认为1867年和1884年的改革所带来的民主“也许没有他所期望的那么令人反感——通过他的公众形象,成功地减轻了它的部分肮脏。”[103]

道德水准

维多利亚时代以维多利亚时代的个人道德标准而闻名。历史学家普遍认为,中产阶级具有很高的个人道德标准(通常也会遵循这些标准),但对于工人阶级是否也遵循这些标准,却一直存在争议。19世纪晚期的道德家,如亨利·梅休,谴责贫民窟中所谓的高水平的非婚同居和私生子。然而,一项使用计算机匹配数据文件的新研究表明,当时的同居率非常低——不到5%——针对工人阶级和穷人。[104]

20世紀初期

1900年至1923年的首相:索尔兹伯里侯爵、亚瑟·鲍尔弗、亨利·坎贝尔·班纳曼爵士、H·H·阿斯奎斯、大卫·劳埃德·乔治、博纳尔·劳。

爱德华时代:1901 - 1914

维多利亚女王于1901年去世,她的儿子爱德华七世继位,开启了爱德华七世时代。与阴郁的维多利亚时代相比,爱德华七世时代的特点是大肆炫耀财富。随着20世纪的到来,诸如电影、汽车和飞机之类的东西开始被使用。新世纪的特点是充满乐观的情绪。上个世纪的社会改革一直持续到20世纪,1900年工党成立。1910年,爱德华去世,继位的是1910 - 36年在位的乔治五世。乔治五世是英国君主,没有丑闻,勤奋工作,广受欢迎,他和玛丽王后建立了基于中产阶级价值观和美德的现代英国皇室模范行为模式。他比他的任何一位首相都更了解这个海外帝国,并利用他对人物和细节的非凡记忆力,无论是制服、政治还是人际关系,在与臣民的交谈中发挥了良好的作用。[105]

那个时代是繁荣的,但政治危机正在失控地升级。丹杰菲尔德(1935)将“自由英格兰的奇怪死亡”定义为1910-1914年同时发生的多重危机,其中包括由爱尔兰危机、劳工动乱、妇女选举权运动、议会中的党派斗争和宪法斗争引起的严重的社会和政治不稳定。军队甚至一度似乎会拒绝处理爱尔兰问题的命令。[106]1914年第一次世界大战的意外爆发使国内问题暂时搁置,看不到任何解决办法。麦克基宾认为,爱德华七世时代的政党制度在1914年战争前夕处于微妙的平衡状态。当时,自由党与进步的工党联盟以及时断时续的爱尔兰民族主义者联合执政。联合政府致力于自由贸易(反对保守党寻求的高关税),工会的自由集体谈判(保守党反对),积极的社会政策,建立福利国家,以及削减上议院权力的宪法改革。联合政府缺乏一个长期的计划,因为它是由19世纪90年代遗留下来的东西拼凑起来的。社会学基础是非英国国教和非英格兰民族,而不是工党所强调的新兴阶级冲突。[107]

第一次世界大战

在戴维•劳埃德•乔治的领导下,英国经历了艰难的开端,成功地调动了人力、工业、财政、帝国和外交,与法国和美国联手,击败了同盟国。[108][109][110][111]从1914年到1918年,经济增长了约14%,尽管在军队中没有这么多男性;相比之下,德国经济萎缩了27%。第一次世界大战见证了平民消费的下降,主要是军需品的重新分配。政府占GDP的比例从1913年的8%上升到1918年的38%(1943年为50%)。[112][113]战争迫使英国耗尽了其财政储备,并向美国借了一大笔钱

英国参战是为了保护比利时免受德国的侵略,并迅速承担起在西线与德国人作战、瓦解海外德意志帝国的任务。当法国的战争陷入堑壕战时,每个人都期待的战争的浪漫概念消失了。在西线,英军和法军在1915 - 1917年间对德军战壕进行了多次攻击,造成数十万人伤亡,但战果有限。到1916年初,随着志愿者人数的下降,政府在英国强制征兵(但在爱尔兰却不能这样做,那里的各种民族主义者都极力反对),以保持军队的力量。工业生产大量军火,许多妇女在工厂工作。阿斯奎斯政府被证明是无效的,但当1916年12月戴维•劳埃德•乔治接替他时,英国获得了一位强大而成功的战时领袖。[114]

海军继续统治着海洋,在1916年的日德兰战役中与德国舰队打成平手。德国被封锁,食物日益短缺。它试图用潜艇进行反击,尽管强大的中立国美国可能会发动战争。英国周围的水域被宣布为战区,任何船只,无论中立与否,都是目标。1915年5月,卢西塔尼亚号客轮沉没,100多名美国乘客溺水身亡。美国的抗议导致德国放弃了无限制的潜艇战。1917年春,它在没有任何警告的情况下重新开始击沉所有商船。1917年,美国加入了同盟国的战争,并提供了必要的人力、资金和物资来维持他们的运转。在其他战线上,英国、法国、澳大利亚和日本占领了德国的殖民地。英国与奥斯曼帝国作战,在加里波利战役和(最初的)美索不达米亚战败,同时唤醒了阿拉伯人,他们把土耳其人驱逐出了美索不达米亚和巴勒斯坦。疲劳和厌战在1917年变得更严重,因为法国的战斗仍在继续,看不到结束的迹象。随着1917年俄国的崩溃,德国现在估计它最终会在西线拥有数量上的优势。1918年德国发动的大规模春季攻势失败了,到1918年5月,美国远征军以每天1万人的速度抵达德国,100万美国远征军的到来使德国人意识到他们正在被击溃。德国放弃了,在1918年11月11日同意停战。德国交出了自己的舰队和重型武器,军队撤退到莱茵河后,这几乎等同于投降。[115]

到1918年,陆军大约有500万人,由皇家海军航空兵(RNAS)和皇家空军(RFC)新组建的羽翼未丰的皇家空军,规模与战前的陆军差不多。近300万人的伤亡被称为“迷惘的一代”,这些数字不可避免地给社会留下了创伤;但即便如此,一些人还是觉得他们的牺牲在英国不被重视,像西格弗里德·沙松的《破坏者》这样的诗批评战争是人类的失败。文学遗产集中在大规模的死亡,机械化的屠杀,错误的宣传和深刻的幻灭,从而消灭了长期存在的战争荣耀的浪漫形象。[116][117]

战后

英国及其盟国赢得了这场战争,但付出了可怕的人力和财力代价,造成了一种永远不应该再打战争的情绪。国际联盟成立时的想法是,各国可以和平解决它们的分歧,但这些希望是没有根据的。

战后,英国获得了德国的殖民地坦噶尼喀和非洲的部分多哥兰。英国被赋予了国际联盟对巴勒斯坦的托管权,巴勒斯坦变成了犹太定居者的家园,而伊拉克则是由奥斯曼帝国在美索不达米亚的三个省份组成;后者于1932年完全独立。埃及自1882年以来一直被英国占领,自1914年以来一直是英国的保护国,1922年独立,尽管英国军队一直驻扎在埃及直到1956年。

在国内事务方面,1919年的住房法案导致了经济适用房的出现,这使得人们可以搬出破旧的贫民区。贫民窟又存在了好几年,有轨电车电气化的历史远远早于许多房屋。1918年《人民代表法案》赋予了女性户主选举权,但直到1928年才实现了完全平等的选举权。工党取代自由党位居第二,并在1922年的大选中取得了重大胜利。[118]

愛爾蘭

爱尔兰自治运动

1800年《联合法案》的部分协议规定,爱尔兰的刑法将被废除,天主教获得解放。然而,英王乔治三世阻止了奴隶解放,他认为批准奴隶解放会违背他捍卫圣公会的加冕誓言。律师丹尼尔·奥康奈尔(Daniel O’connell)发起的一场运动,以及乔治三世(George III)的去世,导致了1829年天主教解放运动的让步,允许罗马天主教进入大不列颠及爱尔兰联合王国的议会。但是天主教的解放并不是奥康奈尔的最终目标,他的最终目标是废除与英国的联合法案。1843年1月1日,奥康奈尔自信而又错误地宣布将在当年废除该法案。1846年,当马铃薯疫病袭击该岛时,许多农村人口,尤其是天主教地区的农村人口,开始挨饿。[119][120]

虽然政府的资金得到了个人、慈善机构和美国的援助的补充,但这还不足以避免一场大灾难。在爱尔兰所谓的“大饥荒”期间,食粮工人(或农场工人)基本上被消灭了。相当多的少数人选择了拥护联邦的联合主义者。爱尔兰教会(圣公会)的大律师艾萨克·巴特(1813-79)在19世纪70年代建立了一个新的温和的民族主义运动——地方自治联盟。巴特死后,在威廉·肖和年轻的激进新教地主查尔斯·斯图尔特·帕内尔的领导下,自治运动,也就是后来为人所知的爱尔兰议会党,成为了一股重要的政治力量。[121]

帕内尔的运动倡导“地方自治”,他们的意思是爱尔兰将作为联合王国的一个地区进行自治。自由党首相威廉·伊沃特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)提出了两项地方自治法案(1886年和1893年),但由于保守党和上议院的反对,这两项法案都没有成为法律。这个问题在整个爱尔兰引起了争论,因为大部分联合主义者(主要是但不完全是在阿尔斯特)反对地方自治,担心都柏林的天主教民族主义(“罗马统治”)议会歧视或报复他们,强加罗马天主教教义,并对工业征收关税。虽然爱尔兰大部分地区以农业为主,但阿尔斯特有6个县是重工业所在地,任何关税壁垒都会对它们造成影响。[122]

爱尔兰的要求从“废除”奥康奈尔,到威廉·沙曼·克劳福德的“联邦计划”(实际上是权力下放,而不是联邦主义),再到艾萨克·巴特的地方自治联盟。到19世纪中叶,爱尔兰并没有进一步走向自治,1848年和1867年的叛乱失败了。[123]

奥康奈尔的竞选活动受到了爱尔兰特许经营范围有限的限制。[124]特许经营范围越广,反工会政党在爱尔兰就能做得越好。[125]1867年,加拿大根据《英属北美法案》成功地实行了类似于自治的政纲。1874年,地方统治者在爱尔兰赢得了郡和自治区的多数席位。[126]1882年,地方自治运动的领导权移交给了爱尔兰议会党(IPP)的查尔斯·斯图尔特·帕内尔。更广泛的选举权也改变了非爱尔兰议员的意识形态组合,使他们更容易接受爱尔兰的要求。1885年的选举导致了无多数议会,爱尔兰议会党(IPP)掌握了权力的平衡。他们最初在少数派政府中支持保守党,但当自由党领袖威廉·埃瓦特·格莱斯顿考虑地方自治的消息泄露后,IPP驱逐了保守党,让自由党上台执政。[127]

格莱斯顿的第一个地方自治法案是严格仿照1867年加拿大的自治条例制定的。爱尔兰议员将不再在威斯敏斯特投票,而是拥有自己的独立的都柏林议会,控制国内事务。外交政策和军事事务将留在伦敦。[128]格莱斯顿的提议并没有达到大多数爱尔兰民族主义者所期望的程度,但对于爱尔兰联合主义者和英国联合主义者来说仍然过于激进:他的第一个地方自治法案在他自己的政党分裂后在下议院被否决。自由党领袖约瑟夫·张伯伦在议会中领导了反对地方自治的斗争。他与格莱斯顿决裂,并于1886年成立了一个新政党——自由统一党。它帮助击败了地方自治,并最终与保守党合并。张伯伦利用反天主教为新政党在英国和爱尔兰的“橙色”新教分子中建立了一个基地。[129][130]自由统一党成员约翰·布莱特创造了该党朗朗上口的口号:“地方自治就是罗马统治。”[131]

格莱斯顿在1886年的选举中把这个问题提交给了人民,但是工会主义者(保守派加上自由派工会主义者)赢得了多数。1890年的一起离婚案表明帕内尔是个通奸者;他被迫下台,于1891年去世。格莱斯顿在1893年提出了第二次地方自治法案,这次由下议院通过,但在保守党主导的上议院被击败。[132]直到1906年,保守党执政,地方自治还是个死法,但是对农田的补贴出售大大减少了阿尔斯特南部爱尔兰新教的存在。由于遭到保守党的拒绝,爱尔兰民族主义势力别无选择,只能支持少数派自由党。新的团体分裂了,他们最终在1900年合并成由约翰·雷德蒙领导的爱尔兰议会党。[133]

保守党政府还认为,帮助天主教徒从新教徒手中购买农场可以满足爱尔兰的需求。用金钱而非武力解决的办法被称为“用仁慈扼杀地方自治”。[134]结果通过的改革包括1898年的地方政府(爱尔兰)法和温德姆土地法。从1868年到1908年,对爱尔兰的投资普遍增加,大量土地从地主手中购买并重新分配给小佃农,地方政府民主化,特许经营权广泛扩大。[135]爱尔兰一直保持平静,直到第一次世界大战前夕,自由党政府通过了《第三次地方自治法》,阿尔斯特的新教徒被动员起来用武力反对。[136][137]

阿尔斯特的新教徒开始武装并组织民兵准备战斗;英国军队的高级领导人表示他们不会镇压新教徒。突然,与德国的战争爆发,地方自治暂停了一段时间。服兵役是自愿的;爱尔兰没有征兵制度。大批新教徒和天主教徒都自愿参加了对德作战。

爱尔兰独立

1916年的复活节起义,起义军使用德国提供的武器,但是组织得很糟糕。英国军队在经过一周的战斗后镇压了该组织,并处决了15名领导人,但是却激发了爱尔兰的民族主义。一夜之间出现了一场脱离地方自治、走向爱尔兰独立的运动。内阁决定1914年的法案应立即实施,并在都柏林建立政府。[138]阿尔斯特动员起来后,谈判陷入僵局。1917年,在爱尔兰公约的号召下,伦敦第二次尝试实施地方自治。1918年4月,英国首相劳埃德·乔治寻求一项双重政策,试图将实施地方自治与将征兵制扩大到爱尔兰联系起来。爱尔兰民族主义者反对征兵,而一波反对征兵的示威表明,要求完全独立的呼声得到了越来越多的支持。[139]旧的爱尔兰党瓦解了,新的政治力量——新芬党——团结了爱尔兰民族主义者,呼吁用武力来实现其目标。1918年,新芬党在爱尔兰大选中获胜,按照他们的弃权政策,新芬党没有将其选出的议员派往威斯敏斯特,而是决定在都柏林成立自己的分离主义议会;下议院。英国政府试图镇压这届议会,随后爆发了爱尔兰独立战争。伦敦的解决方案是建立两个爱尔兰议会试图为第四自治法案,1920年爱尔兰政府颁布的法案,同时试图击败新芬党和爱尔兰共和军(1919 - 1922),此时操作在下议院的职权范围。1921年中期,英国政府和新芬党达成了一项停战协议,并由此签订了《盎格鲁-爱尔兰条约》。1922年12月6日,爱尔兰成立了一个新的自治领——爱尔兰自由州。不出所料,“北爱尔兰”(阿尔斯特的6个郡)立即行使其根据《盎格鲁-爱尔兰条约》赋予的权利,选择退出这个新国家。这个条约造成了爱尔兰民族主义的分裂,并导致了爱尔兰内战。1927年,大不列颠与阿尔斯特大部分地区的联合被重新命名为大不列颠及北爱尔兰联合王国,也就是现在的英国。[140][141]

君主列表

.jpg.webp)

直到1927年,君主的皇家頭銜包括“大不列顛及愛爾蘭聯合王國”的字樣。 在1927年,“聯合王國”一詞從皇家頭銜中刪除,以便君主被稱為“大不列顛、愛爾蘭等...國王/王后”。1953年,“聯合王國”一詞被恢復為君主的稱號,“愛爾蘭”的提法被替換為“北愛爾蘭”。

参考文献

- Steinbach, Susie L. . Routledge. 12 November 2012 –Google Books.

- Fetter, Frank Whitson. . Taylor & Francis. 3 November 2005 –Google Books.

- Ferguson, Niall. . Basic Books. 2004. ISBN 978-0-465-02328-8. 已忽略未知参数

|url-access=(帮助) - House of Commons Foreign Affairs Committee (1 May 2013). Foreign policy considerations for the UK and Scotland in the event of Scotland becoming an independent country. London: The Stationery Office. Ev 106.

- Alan Schom, Trafalgar: countdown to battle 1803–1805 (1990).

- Roger Knight, Britain Against Napoleon: The Organization Of Victory; 1793–1815 (2015).

- Rory Muir, Britain and the Defeat of Napoleon, 1807–1815 (1996).

- Robert Tombs, The English and their History (2014) pp 455–58.

- Eugene C. Black, British politics in the nineteenth century p 32.

- R. A. Gaunt, ‘The fourth duke of Newcastle, the ultra-tories and the opposition to Canning's administration’, History, 88 (2003), 568–86.

- Eric. J Evans. . 2008: 3–25. ISBN 9781317885474.

- Philip Ziegler, Addington (1965) p 350

- Robert Reid, The Peterloo Massacre (2017).

- Norman Gash, Aristocracy and people: Britain, 1815–1865 (1979) p. 95

- Briggs, Age of Improvement pp 208–14.

- Ditchfield Grayson M. . English Historical Review. 1974, 89 (352): 551–577. JSTOR 567426. doi:10.1093/ehr/lxxxix.ccclii.551.

- Machin G. I. T. . Historical Journal. 1979, 22 (1): 115–139. doi:10.1017/s0018246x00016708.

- Wendy Hinde, Catholic Emancipation: A Shake to Men's Minds (1992)

- 羅伯特·皮爾. . 1853: 347.

- Peel, p 348.

- Boyd Hilton, A Mad, Bad, and Dangerous People? England, 1783–1846 (2006) pp. 384–91, 668–71.

- Llewellyn Woodward, The Age of Reform, 1815–1870 (1962)

- Asa Briggs, The Age of Improvement, 1783–1867 (1959).

- Eric. J Evans. . Routledge. 2014: 69–75. ISBN 9781317885474.

- Eric J. Evans, The forging of the modern state: early industrial Britain, 1783–1870 (2nd ed, 1996) pp 257–58.

- David Gordon Wright, Democracy and Reform 1815–1885 (2014).

- David W. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s (Routledge, 2003)

- Asa Briggs, The Age of Improvement, 1783–1867 (1959) p 175

- Own Chadwick, The Victorian Church (1966) pp 370–439.

- Richard W. Davis, "The Politics of the Confessional State, 1760–1832." Parliamentary History 9.1 (1990): 38–49, quote p . 41

- Grayson M. Ditchfield, "The parliamentary struggle over the repeal of the Test and Corporation Acts, 1787–1790." English Historical Review 89.352 (1974): 551–577. online

- Élie Halévy, A History of the English People. v2: The Liberal Awakening (1815–1830) (1949), pp 263–66.

- Martin, Britain in the 19th century (1996) pp 64–66, 108

- Asa Briggs, The Age of Improvement 1783–1867(1959), 250–51.

- Henry A. Kissinger, A world restored: Metternich, Castlereagh, and the problems of peace, 1812–22 (1954).

- Jeremy Black, A military history of Britain: from 1775 to the present (2008), pp. 74–77

- William W. Kaufmann, British policy and the independence of Latin America, 1804–1828 (1967)

- Will Kaufman and Heidi Slettedahl Macpherson (eds). Britain and the Americas: culture, politics, and history (2004), pp. 465–68

- All the textbooks cover the main developments, and for more details see Boyd Hilton, A Mad, Bad, and Dangerous People?: England 1783–1846 (2006), pp 372–436, 493–558; Asa Briggs, The Age of Improvement 1783–1867 (1959), pp 256–343, 489–523; Llewellyn Woodward, The Age of Reform 1815—1870 (1961), pp52–192.

- Robert Tombs, The English and their History (2015) p 499.

- Sidney Webb; Beatrice Webb. . 1908: 693–755.

- Finlayson, G. B. A. M. . The English Historical Review. 1966, 81 (321): 673–692. JSTOR 562019. doi:10.1093/ehr/LXXXI.CCCXXI.673.

- R.K. Webb, Modern England (1958) p 198

- Good Kenneth. . Commonwealth & Comparative Politics. 2009, 47 (3): 231–247. doi:10.1080/14662040903132526.

- Tombs, The English and their History (2015) p 509-12.

- Baker Kenneth. . History Today. 2005, 55 (10): 30–36.

- Gash Norman. (PDF). Parliamentary History. 2014, 33 (1): 243–262 [2019-12-19]. doi:10.1111/1750-0206.12096. (原始内容 (PDF)存档于2020-02-23).

- E. L. Woodward, The Age of Reform, 1815–1870 (1962), pp. 76–77, 342–45.

- Asa Briggs, The Age of Improvement 1783 – 1867 (1959) pp 195–200 and 232–33.

- Richard W. Davis, "The Tories, the Whigs, and Catholic Emancipation, 1827–1829." English Historical Review 97.382 (1982): 89–98 online.

- E. A. Smith, Lord Grey, 1764–1845 (1990).

- Woodward. The Age of Reform, 1815–1870 (1938), pp. 354–57.

- Nicholas Draper, The price of emancipation: slave-ownership, compensation and British society at the end of slavery (Cambridge UP, 2009).

- Phillips, John A.; Wetherell, Charles. . The American Historical Review. 1995, 100 (2): 411–436. JSTOR 2169005. doi:10.2307/2169005.

- Richard W. Davis, "Toryism to Tamworth: The Triumph of Reform, 1827–1835", Albion 12#2 (1980) pp 132–46, at p. 132

- David Thompson, England in the 19th century: 1815–1914 (1950) p 66

- Malcolm Chase. Chartism: A New History (2007)

- John Cannon, ed., the Oxford companion to British history (2002) and Charles Arnold-Baker, The Companion to British History (2001) provide short scholarly biographies.

- J. A. R. Marriott, Modern England: 1885–1945 (4th ed., 1948) pp 157–58.

- Davis Richard W. . Parliamentary History. 2003, 22 (1): 43–55.

- Elizabeth Longford, Wellington: pillar of state. Vol. 2 (1972).

- Cannon, Oxford companion p. 436

- John W. Derry, Charles, Earl Grey: Aristocratic Reformer (1992).

- Donald Southgate, The Most English Minister: The Policies and Politics of Pamerston (1966).

- Brown David. . History. 2001, 86 (201): 41–61.

- Brown David. . Diplomacy and Statecraft. 2006, 17 (4): 675–692. doi:10.1080/09592290600942918.

- Jasper Ridley, Lord Palmerston (1970) pp 146–53.

- Cannon, ed. The Oxford companion to British history (2002) pp 719–20.

- Jenifer Hart, "Nineteenth-Century Social Reform: A Tory Interpretation of History" Past & Present No. 31 (1965), pp. 39–61 online 页面存档备份,存于

- Clayton Roberts; David F. Roberts; Douglas Bisson. . 2016: 307. ISBN 9781315509600.

- Bill Cash, John Bright: Statesman, Orator, Agitator (2011)

- Tellier, L.-N. (2009). Urban World History: an Economic and Geographical Perspective. Quebec: PUQ. p. 463. ISBN 2-7605-1588-5.

- Sondhaus, L. (2004). Navies in Modern World History. London: Reaktion Books. p. 9. ISBN 1-86189-202-0.

- Porter, Andrew. . Oxford University Press. 1998: 332. ISBN 978-0-19-924678-6.

- . BBC History. [28 April 2013]. (原始内容存档于2013-05-17).

- Bernard Semmel, The Rise of Free Trade Imperialism (Cambridge University Press, 1970) ch 1

- David McLean. "Finance and "Informal Empire" before the First World War", Economic History Review (1976) 29#2 pp. 291–305, at jstor.org

- Golicz Roman. . History Today. 2003, 53 (9): 39–45.

- Orlando Figes. The Crimean War: A History (2012) ISBN 978-1-250-00252-5

- Richard Millman, Britain and the Eastern Question 1875–1878 (1979)

- Jonathan Philip Parry, "The impact of Napoleon III on British politics, 1851–1880." Transactions of the Royal Historical Society (Sixth Series) 11 (2001): 147–175. online

- Amanda Foreman. A World on Fire: Britain's Crucial Role in the American Civil War (2012) ISBN 978-0-375-75696-2

- Frank J. Merli; David M. Fahey. . Indiana U.P. 2004: 19. ISBN 978-0253344731.

- A. J. P. Taylor. The Struggle for Mastery in Europe: 1848–1918 (1953), Chapter 12.

- Denis Judd. Boer War (2003) ISBN 1-4039-6150-6

- Walter L. Arnstein, Queen Victoria (2003) ISBN 0-333-63806-9

- Vallone Lynne. . History Today. 2002, 52 (6): 46–53.

- John Vincent. "Was Disraeli a failure?", History Today (October 1981) 31#10, pp. 5–8 online

- Richard Aldous. The Lion and the Unicorn: Gladstone vs. Disraeli (2007) excerpt and text search

- Parry, J. P. . The Historical Journal. 2000, 43 (3): 699–728. JSTOR 3020975. doi:10.1017/S0018246X99001326.

- Stephen J. Lee, Aspects of British political history, 1815–1914 (1994) pp 203–4.

- Maurice Cowling. 1867: Disraeli, Gladstone and revolutiont (1967).

- Jonathan Parry. "Disraeli, Benjamin, earl of Beaconsfield (1804–1881)", Oxford Dictionary of National Biography (2004); online edn, May 2011 accessed 23 February 2012 doi:10.1093/ref:odnb/7689

- Diamond Michael. . History Today. 1990, 40: 33–39.

- Roy Armes, A critical history of British cinema (London, 1978), pp. 13–14.

- Steven Fielding, "British Politics and Cinema's Historical Dramas, 1929–1938." Historical Journal 56.2 (2013): 487–511, quotes on pp. 488 and 509-10.

- Template:ODNBref

- David Steele, Lord Salisbury: A Political Biography (Routledge, 2001), p. 383

- Robert Blake, The Conservative Party from Peel to Churchill (1970), p. 132.

- P.T. Marsh, The Discipline of Popular Government: Lord Salisbury’s Domestic Statecraft, 1881–1902 (Hassocks, Sussex, 1978), p. 326.

- Paul Smith, Lord Salisbury on Politics. A Selection from his Articles in the Quarterly Review, 1860–1883 (Cambridge, 1972), p. 1

- H.C.G. Matthew, ed. Gladstone Diaries, (1990) X, pp. cxxxix–cxl

- Maurice Cowling. Religion and Public Doctrine in Modern England (2 vol. 1980–85), vol I, p. 387. ISBN 0-521-23289-9

- Rebecca Probert. "Living in Sin", BBC History Magazine (September 2012); G. Frost, Living in Sin: Cohabiting as Husband and Wife in Nineteenth-Century England (Manchester U.P. 2008) ISBN 978-0-7190-7736-4

- H.C.G. Matthew. "George V (1865–1936)", Oxford Dictionary of National Biography (2004); online edn, January 2008.

- George Dangerfield. The Strange Death of Liberal England: 1910–1914 (1935)

- Ross McKibbin. Parties and People: England, 1914–1951 (2010) ISBN 978-0-19-958469-7

- For a good survey see I. F. W. Beckett. The Great War: 1914–1918 (2nd ed. 2007)

- Adrian Gregory. . Cambridge University Press. 2008. ISBN 9780521728836.

- Ian F.W. Beckett. The Home Front, 1914–1918: How Britain Survived the Great War (2006) excerpt and text search

- Arthur Marwick. The Deluge: British Society and the First World War (1965)

- David Stevenson. . Harvard U.P. 2011: 370. ISBN 9780674062269.

- Niall Ferguson. The Pity of War (1998), p. 249

- John Grigg, Lloyd George: war leader, 1916–1918 (2013).

- John Turner, ed., Britain and the First World War (1988)

- Samuel Hynes, A war imagined: the First World War and English culture (2011).

- George Robb, British Culture and the First World War (2014).

- W. N. Medlicott, Contemporary England 1914–1964 (1967) ch 2–4.

- Christine Kinealy. This Great Calamity: The Irish Famine 1845–52, Dublin: Gill & Macmillan, 1994; ISBN 0-7171-1832-0, p. 354

- Cecil Woodham-Smith. The Great Hunger: Ireland 1845–1849 (1962), London, Hamish Hamilton: 31

- F. S. L Lyons, Charles Stewart Parnell (1977)

- Bardon, Jonathan. . Blackstaff Press. 1992: 402, 405. ISBN 978-0856404986.

- Alvin Jackson, Home Rule: An Irish History, 1800–2000 (2004).

- Eugenio F. Biagini, British Democracy and Irish Nationalism 1876–1906 (2010) p. 2.

- Theodore K. Hoppen, The Mid-Victorian Generation 1846–1886 (2000) p 567

- Hoppen, 567

- Biagini, 9

- Kendle, 45

- D. W. Bebbington. . Routledge. 2014: 93. ISBN 9781317796558.

- Travis L. Crosby. . I.B.Tauris. 2011: 74–76. ISBN 9781848857537.

- Hugh Cunningham. . 2014: 134–. ISBN 9781317883289.

- Thomas William Heyck, "Home Rule, Radicalism, and the Liberal Party, 1886–1895." Journal of British Studies 13.2 (1974): 66–91. online

- F. Hugh O'Donnell, A history of the Irish Parliamentary party (vol 2, 1910) online

- Alan O'Day. . Manchester UP. 1998: 178–86. ISBN 9780719037764.

- Boyce, pp 281–94.

- A.T.Q. Stewart, The Ulster crisis: resistance to home rule, 1912–1914 (1967).

- Carolyn Augspurger, "National identity, religion, and Irish unionism: the rhetoric of Irish Presbyterian opposition to Home Rule in 1912." Irish Political Studies (2017): 1–23.

- Alvin Jackson, Home Rule: An Irish History 1800—2000 (2003) pp. 193–95.

- Jackson, pp. 212–213

- Jackson, pp. 227–30

- Charles Mowat, Britain Between the Wars, 1918–1940 (1955) pp 57–108.

.svg.png.webp)