爱尔兰大饥荒

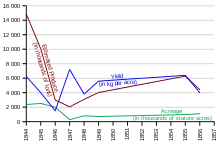

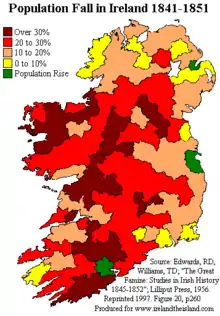

爱尔兰大饥荒(愛爾蘭語: [anˠ ˈɡɔɾˠt̪ˠə ˈmˠoːɾˠ])[1],又稱大饥饿、爱尔兰马铃薯饥荒,是一场发生于1845年至1852年间的饥荒[2][fn 1]。爱尔兰语占主导地位的爱尔兰西部和南部受饥荒的影响最为严重,在这些地方,爱尔兰大饥荒又被称作[4],意为坏时光(又可译作“艰难时刻”)。而灾情最严重的的1847年则被称为“黑色47年”[5][6]。在大饥荒的影响下,约有一百万人死于饥饿,另有超过一百万人被迫离开爱尔兰[7],使得爱尔兰的总人口减少了20%至25%[8]。

| 爱尔兰大饥荒 | |

|---|---|

| |

| 国家 | 大不列颠和爱尔兰王国 |

| 地点 | 爱尔兰 |

| 时间 | 1845–1849或1845–1852 |

| 总死亡 | 一百万 |

| 起因 | 政策失误、马铃薯晚疫病 |

| 理论 | 穀物法、救贫法修正案、威廉姆·亨利·格雷戈里条款、抵押土地法庭、1847年犯罪与暴行法案、1848年青年爱尔兰叛乱、3F |

| 物资 | 详细资料请见列表下方 |

| 人口影响 | 总人口因死亡和移民下降了20-25% |

| 后果 | 爱尔兰人口总数的长期性改变,政治和文化面貌的改观 |

| 网站 | 详见大饥荒纪念碑列表 |

| 上一次 | 爱尔兰大饥荒 (1740–41)() |

| 下一次 | 1879年爱尔兰大饥荒() |

虽然在实际上,大多数受灾区域都位于爱尔兰以外,但这次饥荒有时仍被称为爱尔兰马铃薯饥荒[9][10]。马铃薯晚疫病[11]所引发的自然灾害是造成这次饥荒的最直接的原因[12]。晚疫病的爆发使欧洲的馬鈴薯产量在十九世纪四十年代减产,继而导致除爱尔兰以外的地区共计约100,000人的死亡,并加剧了欧洲1848年革命的动荡[13]。輝格黨政府在1846年所奉行的自由主义经济政策使马铃薯晚疫病的不良影响更加恶化[14][15][16]。而造成爱尔兰大饥荒的长期原因则包括在外地主制[fn 2][17][18]和农作物种类单一[19][20]。

爱尔兰大饥荒是爱尔兰历史上的一个重要的分水岭[3],爱尔兰曾在1801年至1922年期间作为大不列颠及爱尔兰联合王国的一部分而受到西敏的直接管辖。大饥荒及其影响永久性地改变了爱尔兰的人口、政治和文化面貌,产生了约200万难民并促使该国长达一个世纪的人口负增长[21][22][23][24]。饥荒也成为了爱尔兰人和那些被迫移居国外的爱尔兰侨民们的民间共同记忆[25]。大饥荒使许多爱尔兰人与英国政府之间的紧张关系更加恶化,加剧了其与英国人在种族、宗教上的紧张局面,并强化了爱尔兰人和在美国及其他地区中的爱尔兰移民的爱尔兰民族主义和共和主义意识。

然而,当马铃薯晚疫病于1879在欧洲再次爆发时,欧洲十九世纪最大的农业主义运动土地战争已经在爱尔兰开始了[26]。由土地联盟所组织的这场运动仍坚持早先由佃农权利联盟在大饥荒时的政治运动中的诉求3F。当马铃薯晚疫病于1879年爱尔兰饥荒中再次出现时,土地联盟宣称抵制“臭名昭著的地主”并用行动阻止其对农民的驱逐。在他们的努力下,流浪者和因焦土政策而被摧毁房屋的人数得到了减少,受饥荒影响致死的人数也因此得以减少[27][28][29]。

原因与影响因素

虽然爱尔兰于1801年1月1800年联合法令实行后成正式为了联合王国的一部分,但其行政机关的权利却被由英国政府任命的爱尔兰总督和爱尔兰布政司共同掌握。根据相关法律,爱尔兰需选举出105名下议院议员,并由爱尔兰贵族组成的贵族代表从自己的成员中选举出28人作为英國上議院议员。在1832年至1859年期间,约有70%的上议院议员是地主或地主的儿子[30]。

然而,在联合王国成立后的40年中,历届英国政府都苦于解决正如本傑明·迪斯雷利在1844年所指出的“饥饿的民众、贵族阶层的缺少、恍若隔世般的愛爾蘭教會和世界上最无能的管理者”的治理问题[31]。曾有一位历史学家统计出在1801年至1845年期间,共有114个委员会和61个专门委员会对爱尔兰进行了调查,而这些结果都无一例外地预示了爱尔兰即将面临的灾难,“爱尔兰处于饥饿的边缘∶人口迅速增加、约有四分之三的工人失业、人民住房条件恶劣,爱尔兰人的生活水平低得令人无法置信”[32]。

在天主教纽约总教区总主教约翰·修斯于1847年所印制的演讲稿中,修斯对大饥荒的产生,尤其是当时的政治氛围做了深入的研究[33][34]。

地主与佃农

在18世纪,用于管理地产的“中间人制度”被引入至爱尔兰。而收取地租的工作则交由代理人或中间人完成。这种制度保证了地主的收益并免除了他们的直接责任,但却也为中间人剥削佃户提供了机会[35]。

天主教是大饥荒时期的爱尔兰人最主要的信仰,天主教徒约占当时爱尔兰总人口数的80%。虽然英国在1829年进行了天主教解放,但大多数天主教徒仍生活在贫困线以下。而位于社会上层的则是被称为“新教优势阶层”的英国家庭和盎格魯愛爾蘭人家庭,他们拥有大多数土地,并或多或少地对其佃户拥有不受约束的权利。他们中的一些人拥有庞大的庄园:例如卢肯伯爵的庄园面积就超过了60,000 acre(240 km2)。许多这样的不在地主都住在英格兰。他们以地租的形式从佃农处获得收益。而“贫穷的佃农们”则需要通过种植谷物和喂养牲畜以供其出口(它们中的大多数都将销往英格兰)的形式来支付地租[17]。在这种制度下,佃农受到了最低的待遇[18]。

英国政府在1843年意识到土地问题是导致爱尔兰民众不满的根本原因,并因此成立了一个以德文郡伯爵为首的皇家委员会来负责调查与土地占用有关的法律。丹尼爾·歐康諾形容这个委员会是“一边倒的”:全部由地主组成而没有一个代表是佃农[36]。德文郡爵伯于1845年二月报告称:

很难充分地描述爱尔兰劳工和他们的家人所习惯和缄默的物资匮乏,在很多地区,他们唯一的食物和饮料是馬鈴薯和水,他们的小木屋几乎不能抵御天气的侵袭,一张床或毯子对他们来说是罕见的奢侈品。而猪和粪堆则是他们唯一的财产。[37]

经过调查,委员们做出了如下结论:“爱尔兰的劳工们承受了比欧洲其他国家的劳动阶级更重的苦难,我们相信他们所展现出的忍耐力比其他的任何一个欧洲国家的人们都要强[37]。”

委员会指出地主与佃农之间的不良关系是造成佃农生活条件恶劣的主要原因。爱尔兰没有和英格兰一样的忠诚、封建制度以及缓和式的家长制。克莱尔伯爵对地主们称:“兼并土地是你们共同的本职”[38]。根据历史学家塞西尔·伍德姆·史密斯的观点,地主将土地视为自己的收入来源,并尽可能多地榨取更多的收入。正如克莱尔伯爵所说,随着爱尔兰农民“以沉郁的愤懑表示出自己的不满”,大多数地主也将这些农村视为是充满敌意的地方。除非必要,有些地主甚至在一生中仅去过一到两次他们在爱尔兰的土地[38]。而这些来自爱尔兰的租金常常被用在爱尔兰之外的其他地方,据估计1842年一共从爱尔兰转出6,000,000英镑[38][lower-alpha 1]。

然而,中间人的能力正是由他们可以从佃农那里获得的地租的多少来衡量的[35]。在委员会所收集的证据中,他们被描述成了“土地鲨鱼”、“吸血鬼”和“有史以来促使一个国家毁灭的的最具有压迫性的残暴生物”[35]。中间人以一定租金从地主手中长期租赁下大片土地,并以他们认为合适的方式将其转租。为了获取更高的收益,他们还会将所持有的土地分割成越来越小的土地块。佃农们也可能因为付不出租金(当土地租金过高时)或地主决定养羊来取代种植谷物等原因而被逐出土地。而cotter[fn 3]则通过为地主工作的方式来支付地租[40]。

由于在租约到期或终止时,佃农对持有的土地所做的任何改进都最终会地主的财产,他们对土地进行改良的动力也因此受到了限制。大多数佃农对土地的使用权也并未受到保障;佃农被视为是“随意的”,他们随时都有可能被地主驱逐出去。而唯一的例外则是阿爾斯特省,根据阿尔斯特的传统,一位佃农对其所租赁的土地所做的任何改良都会得到一定的补偿。

据伍德姆·史密斯称,委员会曾表示:“与爱尔兰的其他地区相比,佃农法案保障了乌尔斯特的繁荣和安宁”[35]。

在爱尔兰,地主们时常毫无顾忌地使用他们的权力,而佃农们则生活对地主在恐惧之中。伍德姆·史密斯写道,在这种情况下,“爱尔兰的工业和企业都被迫相继灭亡,并产生了欧洲最贫困的农民”[37]。

佃农、土地细分与破产

在1845年,约有24%的佃农租有面积为0.4–2公顷(1–5英亩)的土地,40% 的佃农租有面积为2–6公顷 (5–15英亩)的土地。他们所租赁的耕地面积很小,除土豆外,种植其他作物均难以维持一家人的生计。在大饥荒发生前不久,英国政府曾声称贫困现象在爱尔兰十分普遍,有三分之一的佃农在支付了地租之后无法养活自己的家庭,这些家庭只得依靠在英格兰和苏格兰的季节性劳工来维持生活[41]。大饥荒后,英国政府进行了改革,并进一步规定细分土地使用权是违法行为[42]。

根据1841年的人口普查,爱尔兰共有约八百万人口,他们中三分之二都依赖土地为生,但却很少得到工资。为了维持生计,他们不得不为地主工作以换取为自己的家庭种植足够的粮食所需的土地。正是这种制度迫使爱尔兰及其农民采取了单一作物制,因为只有马铃薯才能在这种环境下足量生长。在19世纪早期的爱尔兰,一块土地可能意味并决定着一个家庭的生死[17]。

对马铃薯的依赖

马铃薯最早是作为贵族们的花园作物而被引进爱尔兰的。它起初在爱尔兰并不受欢迎;然而,在经过一场不同寻常的推广运动之后,马铃薯得到了地主和王室成员的支持,他们希望他们的佃农可以种植并食用这种作物,在此之后,马铃薯开始逐渐受到欢迎[43]。

到17世纪后期,马铃薯作为一种替代食品而广受传播,但它仍然不是主食;当时的主食仍是黄油、牛奶和谷物制品。在1800年至1820年,马铃薯才成为了穷人们的主食(尤其是在冬季)[19]。此外,在爱尔兰所种植的马铃薯中,有很大一部分是单一品种的马铃薯,即爱尔兰马铃薯[44]。随着1760年至1815年经济的扩张,马铃薯逐渐被更多的人所接纳,并成为了农民在全年的主食[45]。

对马铃薯的广泛依赖和在爱尔兰和欧洲的马铃薯植株(单一种类栽培)中缺乏遗传变异,是致病疫霉在爱尔兰和欧洲类似地区爆发并产生破坏性影响的两个原因[46]。马铃薯对Cotter制度的发展至关重要。他们提供了极其廉价的劳动力,但却以降低生活水平为代价。对于体力劳动者来说,“土豆工资”塑造了不断发展的农业经济[45]。

凯尔特人的放牧地.....爱尔兰几个世纪以来一直被用来放牧牛群。英国人的殖民统治使爱尔兰人将他们的大部分农村变成了一片广阔的牧场,并为英国国内饥饿的消费市场蓄养牛。英国人对牛肉的喜好对贫穷和被剥夺了权利的爱尔兰人产生了毁灭性的影响。爱尔兰人被赶出了最好的牧场,被迫耕种较小的、贫瘠的土地,并转而种植马铃薯;这种作物可以在较差的土壤中大量种植。最终,奶牛挤占了爱尔兰的大部分地区,迫使当地居民不得不几乎依赖马铃薯维持生计[47]。

在大饥荒之前,马铃薯还被广泛用作牲畜的饲料作物。通常约有33%的产量,即5,000,000短噸(4,500,000公噸)的马铃薯被用作牲畜饲料[48]。

在爱尔兰的马铃薯晚疫病

在被通称为“马铃薯晚疫病”的致病疫霉出现在爱尔兰之前,仅有两种主要的马铃薯疾病被证实[49]。一种是“干腐症”,又称“污点病”,另一种则是被通称为“卷曲症”的病毒[49][50]。致病疫霉是一种卵菌(一种寄生菌,是与褐藻相似的一种非光合生物,并非真菌)[51]。

爱尔兰人口普查专员于1851年共调查了24起不同程度的马铃薯歉收,其调查的最早时间可追溯至1728年。据记录,由于霜冻和病害导致的主粮歉收发生于1739年、1740年、1770年、1800年和1807年。马铃薯亦于1821年至1822年在明斯特与康诺特省歉收。在1830年和1831年,梅奧郡、多尼戈爾郡和戈尔韦郡也遭受了同样的损失。1832年、1833年、1834年和1836年,干腐症和卷曲症使马铃薯严重减产;1835年,阿尔斯特的马铃薯歉收。爱尔兰各地在1836年、1837年、1837年、1839年、1841年和1844年之间普遍发生了马铃薯歉收。据伍德姆·史密斯称,“在爱尔兰,马铃薯并不可靠是一个公认的事实”[52]。

虽然导致马铃薯晚疫病的致病疫霉是在何时通过何种方式传播至欧洲至今尚不明确,但可以肯定的是致病疫霉在1842年之前在欧洲并不存在,且可能于1844年传播至欧洲[53]。

病原体起源于墨西哥的托卢卡山谷[54],其最初在北美传播,随后在欧洲传播[53]。1845–46年的土豆晚疫病则是由晚疫病菌株HERB-1所引起的[55][56]。

爱尔兰的报纸曾于1844年刊载了关于两年内在美国马铃薯受到疾病侵袭的报道[58]。晚疫病曾在1843至1844年期间摧毁了美国东部的大多数马铃薯。来自巴爾的摩、費城、或纽约的船只可能从这些地区将患病的马铃薯运往欧洲的港口[59]。美国植物病理学家William C.Paddock[60]推测,晚疫病是通过运输传播的,患晚疫病的马铃薯被曾作为从美国到爱尔兰的飞剪式帆船上的乘客的食物[51]晚疫病传入欧洲和爱尔兰后,便迅速蔓延开来。截止至1845年8月中旬,它已经传播至北欧和中欧的大部分地区,比利时、荷兰、法国北部与英国南部都受到了影响[61]。

1845年8月16日,园丁纪事和园艺报报道了怀特岛郡上的“不寻常的枯萎病”。在一周之后的8月23日,它又报道称“马铃薯作物中爆发了一种可怕的病害……据称,比利时的马铃薯田已经完全荒芜。很难在科文特花园中找到一个完好无损的马铃薯。对于这种‘瘟疫’,目前尚无有效的治疗方法[62]。”这篇报道在爱尔兰的报纸上受到了广泛的报道[63]。9月11日,《自由人杂志》报道称“在爱尔兰,尤其是爱尔兰北部,出现了被称为“马铃薯霍乱”的病害[64]13日[fn 4],杂志园丁新闻宣称:“我们怀着非常遗憾的心情停止报道并明确地宣布马铃薯感染病已于爱尔兰出现[62]。”

然而,由于所收到的报告相互矛盾,在接下来的几个星期里,英国政府仍保持着乐观的态度。只有在十月收割作物时,马铃薯晚疫病破坏的规模才得以显现[65]。英国首相罗伯特·皮尔曾于同年十月写信给詹姆士·格拉哈姆男爵称他发现这些关于马铃薯有关的报道“非常令人震惊”。但据伍德姆·史密斯称,首相又同时提醒男爵说,“爱尔兰的新闻中总有言过其实之嫌”[66]。

据估计,1845年的农作物歉收耕地所占总耕地面积的比率从三分之一[11]上涨至一半[63]。位于都柏林的豪宅委员会曾于1845年11月19日收到数百封来自爱尔兰全国各地的信件。委员会声称可以毫无疑问地确定“爱尔兰三分之一以上的马铃薯作物都已被病害摧毁”[61]。

在1846年,有四分之三的农作物因晚疫病影响而无法收获[67]。截止至12月,约有三分之一百万赤贫人口受雇于公共工程[68]。据Cormac Ó Gráda称,马铃薯晚疫病的第一次爆发给爱尔兰农村造成了极大的困难。而第一批因饥荒而死的人也在1846年秋天被记录下来[69]。预留给1847年马铃薯种子很少,并几乎没有播种;因此,虽然马铃薯产量是平均产量,但饥饿却仍在持续。1848年全年的产量只有正常时的三分之二。因为当时有超过300万爱尔兰人完全依靠马铃薯为生,饥荒和饥饿的发生不可避免[67]。

爱尔兰各界的反应

.JPG.webp)

都柏林公司向女王发送了一份备忘录,并“祈求女王”尽早召集议会(此时议会正在休会),并建议征用一些公共资金用于公共工程,尤其是爱尔兰的铁路。贝尔法斯特市政委员会召开会议并做出了相同的建议,但据反对派的领导者约翰·米歇尔称,这两个组织都并未请求救济。

米歇尔声称,“他们要求,如果爱尔兰确实是英国不可或缺的一部分,那么这两座岛(指英国和爱尔兰)上的共有财产应当被用于—不是救济与施舍,而是用在一般公共工程的雇佣上……然而,如果英格兰的约克郡与兰开夏郡遭受了同样的灾难,毫无疑问的是,这些措施将会被迅速、充分地采取[70]。

在1845年11月初,由伦斯特公爵、克朗卡勋爵、丹尼尔·欧康诺和都柏林市长等人所组成的都柏林市民代表向爱尔兰中尉勋爵海特里斯勋爵提出建议,如开放港口以供外国输入玉米、停止谷物蒸馏、禁止粮食出口和通过公共工程提供就业等[71]。而海特斯伯里勋爵却劝他们不要惊慌,并认为他们的建议“为时过早”。勋爵告诉他们,科学家们正在调查所有的这些事情,莱昂·普莱费尔和约翰·林德利被从英国派来调查,并得到了爱尔兰本土化学家罗伯特·凯恩的协助[72]。海特里斯勋爵亦下令所属的女王陛下警务督察和有给治安判事从他们所管辖的地区不间断地的报告情况;此举并未立刻对市场产生影响[70]。

废止会的领导人丹尼尔·欧康诺在1845年12月8日提出了几项补救措施,以试图解决这场灾难。他提出的第一条建议是引入佃农法案,和乌尔斯特的做法类似,一方面给地主以合理的土地租金,而另一方面则给予租户一定补偿,以补偿其在土地上所花费的任何资金,以用于长期改善土地[73]。欧康诺还注意到比利时的立法机构在同一季节采取的行动(比利时也受到晚疫病的影响):关闭港口、禁止粮食出口以及开放进口商品。他建议称,如果爱尔兰有一个国内议会,她的港口将会开放,并会和都柏林议会在十八世纪八十年代粮食短缺期间的做法一致,将爱尔兰的丰收的农作物留给爱尔兰人民。欧康诺主张只有爱尔兰议会才能为爱尔兰民众提供粮食和就业机会。他表示废除1800年联合法令是必要的,它将是爱尔兰唯一的希望[73]。

约翰·米歇尔早在1844年就于“民族报”杂志上提出了爱尔兰的“马铃薯病”问题,并指出饥饿将会是爱尔兰革命的巨大推手[74]。他于1846年2月14日写到:“对目前正在发生的饥荒的轻视是可悲的”,并质问政府是否仍是对可能即将面对的“数百万爱尔兰人没有食物”的状况没有任何见解[75]。

米歇尔后来写了最早期的关于大饥荒的小册子《对爱尔兰的最后一次征服(或许是)》,于1861年出版。这本书建立了一种广为流传的观点,即英国人在饥荒期间的举措和其在大饥荒时期对爱尔兰人的待遇是对爱尔兰人的蓄意谋杀。本书中的一句话在后来也成为了名言,“的确,万能的上帝为爱尔兰派来了马铃薯晚疫病,但制造饥荒的却是英国人[76]。”米歇尔本人亦因为自己的书而被指控煽动叛乱,但该指控后被撤销。他被陪审团以新制定的重罪叛国法案定罪,并被判处流放百慕大14年。

据查尔斯·盖文·达菲称,《民族报》坚持认为唯一的补救办法是采用其他欧洲国家已采用的方法,甚至是帕莱地区诸国议会在困难时期所采用的方法,即保留国内的粮食直至本国人民不再饥饿为止[77]。

同时,从这一时期的信件中,尤其是后来的口述回忆中发现,爱尔兰大饥荒被称作愛爾蘭語:,然而在早期的拼写时代,它则被发现被用盖尔语字体写作Droċ-Ṡaoġa.[78][79]。在现代,这一名称被粗略地译为英文"the hard-time"(意为艰难时刻),但为了表示其特定含义,它经常以大写字母的形式表示[80][81][82][83][84]。

自1845年至1851年爱尔兰的马铃薯晚疫病时期是一个充满政治对立的时期[85]。一个更为激进的青年爱尔兰团体从废止运动中分离出来,并试图于1848年发动一场武装叛乱。这场叛乱最终以失败告终[86]。

在1847年,青年爱尔兰党的领导人威廉姆·史密斯·奥布莱恩成为了要求废除联合法令的爱尔兰联邦的创始成员[87],并呼吁停止粮食出口和关闭港口[88]。次年,奥莱布恩帮助组织了发生在蒂珀雷里郡的短暂的青年爱尔兰叛乱[89]。

政府回应

政府对先前食物短缺的应对

据记载,即便是在饥荒最为严重的年份,爱尔兰仍在出口粮食。在1782年至1783年的爱尔兰饥荒时期,港口被关闭以使爱尔兰的粮食用于满足爱尔兰的国内需求。本地食品价格也迅速下降。商人们游说反对出口禁令,但在18世纪八十年代的政府压制了他们的抗议[90]。然而,19世纪四十年代并未出现类似的出口禁令[91]。

保守党政府

历史学家弗朗西斯·斯圖爾特·萊蘭·莱昂将英国政府在大饥荒初期较不严重阶段的初步反应描述为“迅速且相对成功”。面对1845年11月的大面积的农作物歉收,首相罗伯特·皮尔从美国秘密购买了价值10万英镑的玉米和玉米粉[92],并在初期由霸菱銀行作为他的代理人。皮尔政府希望他们不会“扼杀私人企业”,并希望他们的举动不会对当地的救援工作产生抑制。然而,由于恶劣的天气,第一批货物直至1846年2月初才抵达爱尔兰[93]。这批最初装运至爱尔兰的物资是未经研磨的干玉米粒,但当时爱尔兰为数不多的研磨厂并没有研磨干玉米粒的设备,而且在分发玉米粉之前亦必须经过漫长而复杂的碾磨过程[94]。此外,在食用玉米粉之前必须先将其充分煮熟后才可食用,否则可能会导致严重的肠道不适[93]。由于干玉米粒的黄色,加之最初在爱尔兰的不受欢迎,它被冠以了“皮尔的硫磺”的绰号[95]。

皮尔曾于1845年十月提议废除穀物法—关税使得谷物的价格高居不下,但他的这一议题造成了他所在党派的内部分歧,他并未从同僚们那里得到足够的支持来推动这项措施的通过。皮尔本人亦于十二月辞去了首相职务,但反对党无法重组内阁,他又被重新任命为首相[96]。次年三月,皮尔在爱尔兰制定了一项公共计划[97],但大饥荒的情况在1846年更加恶化,加之同年废除的谷物法并未大幅改善爱尔兰人受灾挨饿的局面;这项措施使保守党内部分裂,并导致皮尔内阁下台[98]。6月25日,皮尔政府的爱尔兰胁迫法案在下议院三讀时被辉格党、激进党、爱尔兰废止派和贸易保护主义保守党人所组成的联盟以73票的优势否决。皮尔被迫辞去首相职务,由辉格党领袖第一代羅素伯爵約翰·羅素担任首相[99]。

辉格党政府

随着危机的加深,皮尔的继任者,罗斯所采取的补救措施被认为是不充分的。新的辉格党内阁成员受到自由放任理论的影响[14],并相信市场将会提供爱尔兰民众所需的食物。他们拒绝用行动干预将爱尔兰的粮食运往英国的活动,然后终止了皮尔政府的粮食援助与救济工程。这一举措使数十万人失去了工作、食物和钱[100]。罗素的部署推出了一项新的公共工程计划,该计划计划在截止至1846年12月月底时雇佣约50万名劳工。但事实证明,这一计划是不可行的[101]。

查尔斯·特里维廉男爵受命负责管理政府的救济工作,但由于坚信自由放任理论,他限制了政府的粮食援助计划[102]。

在1874年1月,辉格党政府意识到了原先政策的失败,并将其放弃,转而采用一种混合了“室内”与“室外”的直接救济方式。其中,前者通过爱尔兰救贫法案在济贫院中实施救济,后者则在粥厂中施行。救贫法案中的费用主要由本地地主所支付,而有些地主则试图以驱逐佃农的方式来减轻自己的负担[101]。

英国于1847年6月通过了贫民法修正案。新修订的贫民法体现了爱尔兰的财产必须用于减少爱尔兰国内贫困的原则,这一点在英国很受欢迎。在英国的爱尔兰地主创造了导致大饥荒的条件[103][104]。然而也有人宣称,自1800年联合法令以来的英国议会都应承担部分责任[103]。这一观点由倫敦新聞畫報在1847年2月13日提出,伦敦新闻画报称,“没有一项法律不是根据他们(指议会)的要求而通过的,但法律将不会为他们辩护,除非滥用。”泰晤士报在3月24日报道称,“在英国的准许下,爱尔兰产生了世界其他地区不可比拟的贫穷、不满与堕落。英国允许地主们吸食这个不幸的种族的血[103]。”

救贫法中的“格雷戈里条款”是以威廉姆·亨利·格雷戈里的名字所命名的[fn 5],格雷戈里条款禁止任何拥有超过1⁄4英亩(0.1公顷)土地的人获得救济[101]。事实上,这一条款意味着如果一位农民在卖掉了他所有的农产品以支付地租和税金之后,他必须减少自己所持有的土地的数量,和成千上万的农民们一样,他只有在将自己耕种的全部土地悉数交予地主后才能获得公共救济。关于这一法律,米歇尔写到,“只有体格健全的闲人才会得到救济—如果他试图去耕种一块面积为1路得的土地,他将会死亡”。这种简单的模式被称为“通过济贫院的穷人”进去时还是普通人,但出来后就成了穷人[106]。在这些因素的共同作用下,成千上万的人都失去了自己所耕种的土地(1849年有九万人失去土地,1850年有十万四千人失去土地)[101]。

抵押土地法庭于1849年允许在债务人的申诉下对地主的庄园进行拍卖。这些负债的庄园被以低价拍卖。富裕的英国投机商购买这些土地并对继续交租的佃农采取“严苛的态度”。他们提高房租、驱逐佃农并开辟大型肉牛畜牧场。在1849年至1854年期间,约有五万户家庭被驱逐[107][108][28]。

大饥荒时期的爱尔兰粮食出口

爱尔兰在大饥荒时期出口了大量的粮食。在期刊爱尔兰历史 (期刊)(1997年,第五期,pp.32–36)中,研究爱尔兰大饥荒的学者、讲师及德魯大學教授克里斯汀·基尼利提到了她的发现:在1847年曾有大约4000艘船将粮食从爱尔兰运往布里斯托尔、格拉斯哥、利物浦和伦敦等港口。然而,当时爱尔兰有约40万爱尔兰男人、妇女和儿童死于饥饿及其相关疾病。她还写道,在大饥荒时期,爱尔兰的小牛、牲畜(除了猪)、培根和火腿的出口量事实上有所增加。而这些食物都是从受爱尔兰大饥荒影响最大的地区—巴利纳、巴利香浓、班特里、丁格尔、 基拉拉、基尔拉什、利默里克、斯莱戈、特拉利和韦斯特波特运来的。1847年从爱尔兰本土运出的货物种类繁多,包括豌豆、豆类、洋葱、兔子、三文鱼、牡蛎、鲱鱼、猪油、蜂蜜、舌头、动物皮、破布、鞋子、肥皂、胶水和种子等物品。

其中,一个最令人震惊的出口数据与黄油有关。黄油是由小木桶所装运的,每个小木桶中装有9加仑(约合41升)黄油。在1847年的前9个月中,有56,557 firkin(509,010英制加侖;2,314,000公升)黄油被从爱尔兰出口至布里斯托尔,822,681英制加侖(3,739,980公升)黄油被从爱尔兰运至利物浦;而在大饥荒最为严重的9个月中,共有822,681英制加侖(3,739,980公升)黄油被从爱尔兰出口至英格兰[109]。爱尔兰的问题不在于缺少食物,食物很丰富,但其高昂的价格却令穷人们望尘莫及[110]。

英国诗人、改革家埃比尼泽·琼斯在1849年写道,“在公元1846年,除了面粉、豆类、豌豆和黑麦之外,爱尔兰共出口了3266193夸脫的小麦、大麦和燕麦,186,483头牛、6,363头小牛、259,257只羊、180,827头猪(这些谷物和肉类大约可以满足爱尔兰一半人口的需求);而公元1846是一个正处于土地垄断和饥荒的一年[111]。”

历史学家塞西尔·伍德海姆·史密斯在大饥饿:1845-1849年的爱尔兰一书中写道,“没有任何一个问题会引起爱尔兰和英国之间产生如此之大的愤怒和苦涩的关系。不容置疑的是,在爱尔兰人民即将饿死时,仍有大量食物被从爱尔兰运往英国[112]。”约翰·拉内拉格写道,爱尔兰在五年饥荒的大部分时间中仍是粮食净出口国[113]。然而,伍德海姆·史密斯和Cormac Ó Gráda都提到,除了进口玉米之外,在大饥荒最严重的时期,爱尔兰的小麦进口量是其出口量的四倍。而这些小麦则主要被用作牲畜的饲料[114][115]。

伍德海姆·史密斯又补充说,根据1838年法令,联合济贫会的救济院的支出必须由本地地主通过缴纳差餉的方式承担。然而,在那些受大饥荒影响最为严重的地区,佃农无法支付足够的地租以确保地主能够缴纳差饷(只有在地主缴纳的差饷足够多时,救济院才可能正常运作)。只有透过出售粮食(它们中的一些将不可避免的被出口至爱尔兰以外的地区)这种方式,才能形成地租和差饷的“良性循环”,从而使救济院得以正常运作。大饥荒的规模之巨大和持续时间之长使得通过救济院进行救济的制度不堪重负[116]。

援助

.jpg.webp)

威廉姆·史密斯·奥布莱恩曾在1845年2月于自己在废止会上的演讲中谈及对爱尔兰的援助问题,并赞同爱尔兰民众普遍不愿接受英国援助的这一事实。奥布莱恩表示,爱尔兰的物资仍足以维持爱尔兰人的生活,并希望在这些物资消耗完之前,“没有一个爱尔兰人会自甘堕落到乞求英国人的援助”[70]。

米歇尔在他的书《对爱尔兰的最后一次征服(或许是)》中谈论同一问题时称,在大饥荒时期,没有一个爱尔兰人向外界请求援助,援助是英格兰设法以爱尔兰的身份所做的。英格兰不仅接受了这些援助,并负责管理得到的援助。他提议称,英国媒体一直在细心地灌输“一旦爱尔兰陷入困境,她就成为英国门前的赤裸裸的乞丐,甚至会渴求全人类的施舍”的观念。他确信,在爱尔兰,从来没有人会向英国或其他任何一个国家要求任何形式的施舍或恩惠。相反,是英国她自己要为爱尔兰乞求施舍。他表示,英国“把‘这顶帽子’传递至世界各地,以‘为了上帝之爱,以救济可怜的爱尔兰人’为名索要一便士”,并将自己视为所有慈善事业的代理人,拿走了其中的全部利润[73]。

慈善机构为大饥荒捐赠了大量资金,加尔各答所捐献的一万四千英镑被认为是对爱尔兰大饥荒的第一笔捐款[lower-alpha 2]。这笔钱是由那些在印度服役的爱尔兰士兵和东印度公司的爱尔兰雇员们所募集[117]。教宗庇護九世和俄国沙皇亚历山大二世向爱尔兰送去汇款,维多利亚女王也捐献了两千英镑[lower-alpha 3]。相传[118][119][120],奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒-邁吉德一世本来决定向爱尔兰捐赠一万英镑但被英国外交官和他的大臣以不能比女王捐赠的更多为由削减至一千英镑[121]。美国总统詹姆斯·诺克斯·波尔克捐赠了50美元,时任国会议员的亚伯拉罕·林肯捐赠了10美元(相当于2019年的307美元[122])[123]。

此外,国际募捐活动也获得了来自委内瑞拉、澳大利亚、南非、墨西哥、俄罗斯和意大利等地区的捐款[124]。除宗教团体外,非宗教团体也为大饥荒的受害者们提供了相应的援助,如英国救济协会等。救济协会在1847年1月1日由莱昂内尔·内森·德·罗斯柴尔德 (1808年)、亚伯·史密斯和其他著名的银行家及贵族成立,协会从英国、美国和澳大利亚募集资金;他们的筹资活动得益于一封“女王的信”,这封信是维多利亚女王为呼吁人们向处于灾难中的爱尔兰捐款而写的[125]。通过这封信,协会募集到了171,533英镑[lower-alpha 4]。女王的(有些不太成功的)第二封则于1847年年末时发表[125] 。英国救济协会一共为救济爱尔兰募集了约三十九万英镑[126][lower-alpha 5]。

一些包括貴格會在内的组织在私下采取举措以试图填补因政府终止救济而造成的空缺,虽然政府最终恢复了救济工程,但官僚主义妨碍了救济食品的发放[127]。数以千计的美元也被从美国所募集,这其中包括由美国原住民族群喬克托族在1847年所捐赠的170美元(其价值与2019年的5,218美元相当[128])[129]。俄克拉荷马州乔克托民族报纸Biskinik的编辑朱迪·艾伦写道,“此时离乔克托人经历眼泪之路仅间隔16年的时间,他们不得不面对饥饿……向爱尔兰人募捐是了不起的举动。”为了纪念乔克托人援助爱尔兰一百五十周年,有8名爱尔兰人重走了“眼泪之路[130]”,时任爱尔兰总统的玛丽·罗宾逊也公开纪念了这一活动。

时任美国参议院议员的亨利·克莱强调了美国对爱尔兰大饥荒时期所做的贡献的作用,并称:“爱尔兰每天所呈现出的恐怖景象是无法想象、无法言表、无法描绘的”。他向美国人呼吁以提醒他们行善是他们所能做的最伟大的人类行为。在大饥荒时期,共有118艘船从美国驶往爱尔兰,这些船上做携带的救济物资共计价值545,145美元[131][lower-alpha 6]。向爱尔兰提供援助的州包括南卡罗来纳州和宾夕法尼亚州。宾夕法尼亚州是美国参与饥荒救济的第二大州,也是援助爱尔兰的第二大航运港口。爱尔兰救济委员会的驻地亦设在宾夕法尼亚州费城。在宾夕法尼亚,罗马天主教徒、卫理公会、贵格会、长老会、圣公会、路德会、摩拉维亚教派和犹太教团体以人道之名放下分歧,共同帮助爱尔兰人。[132]在南卡罗来纳州,人们集中精力以帮助那些正在经历饥荒的爱尔兰人。他们筹集资金、食物和衣物以帮助大饥荒中的受害者[fn 6]。这两个州在帮助爱尔兰时忽视了在种族、宗教和政治上的分歧[133]。

对佃农的驱逐

_-_3.JPG.webp)

根据救贫法,地主有义务为每以个每年需支付4英镑或更少的地租的佃农缴纳差饷。因而,这些在自己的土地上拥有大量佃农的地主们需要面对差饷所带来的巨大开销。为了减少债务,很多地主开始将贫苦的佃户从他们所耕种的小块土地上逐出,并以高于4英镑的价格将更大块的土地出租[134]。虽然有些对佃农的驱逐发生在1845年,但大多数驱逐行动都发生于1847年[134]。据小詹姆士·S.·唐纳利称,确定在大饥荒时期共有多少人被驱逐和它的直接后果是不可行的。直至1849年,英国警方才开始统计被驱逐者的人数。根据他们的记录,在1849至1854年期间,共计约有25万人被正式驱逐[135]。

唐纳利认为警方所给出的统计数据低估了被驱逐者的数量,并表示如果把那些在整个时期(1846-1854年)中被迫交“自愿”交出土地的人包括在内的话,这一数据将很有可能会超过五十万人[136]。海伦·立顿称,虽然有数以千计的人“自愿”交出土地,但同时她也指出“自愿的情况在佃农中很罕见”。在某些情况下,佃农们被说服并原意为了一小笔钱而离开自己的家,“他们受到欺骗并认为救济院会收留他们”[134]。

西克莱尔是驱逐情况最为严重的地区之一,在西克莱尔,地主们将数以千计的佃农从他们所耕作的土地上驱逐出去,并拆除了他们居住的简陋的小木屋。肯尼迪上尉在1848年4月估计,自1847年11月以来,有一千栋房屋(平均每栋可居住6人)被毁[137]。此外,住在Strokestown Park的马洪家族在1847年驱逐了三千名佃农[138]。

除了克莱尔,梅奥郡对佃农的驱逐情况最为严重,在梅奥郡所被驱逐的佃农的人数占爱尔兰1849年至1954年所被驱逐的佃农总人数的的10%。其中,拥有超过60,000 acre(240 km2)土地的乔治·宾汉顿是驱逐佃农的地主之一。有人引用他的话称,“他不会饲养穷人以支付牧师的工资”。宾汉顿在巴林罗布教区找出了约两千名佃户,他将他们从土地上驱逐出去,并将这些土地改用作牧场[139]。1848年,斯莱戈侯爵曾亏欠西港联盟一千六百五十英镑;斯莱戈侯爵本人也曾驱逐过在自己土地上耕作的佃农。不过,侯爵声称他是有选择的,他只驱逐那些闲散和不诚实的佃农。斯莱戈侯爵共驱逐了约25%的佃农[140]。

米斯主教托马斯·纳尔蒂曾在他于1847年写给他的神职人员的牧函中,描述了自己对于驱逐佃农事件的回忆:

为了满足一个人的任性,在一天之内,有七百人被从自己的家中驱逐并被迫开始在这个世界上漂泊……在上帝和人类面前,这些人们可能比他们中最后和最不值得考虑的人还要布置的考虑。我必须铭记我曾看到的那些令人不安的场景。女人们的痛苦声、孩子们的尖叫声、惧怕和惊恐以及诚实勤恳的男人们的无声的痛楚—令所有看到这一幕的人们都留下了悲伤的眼泪。我还看见那些不得不参加驱逐活动的警官和他们的警员们,当他们看到这些人正在承受的残酷的痛苦时,他们像孩子似的哭了起来。然而,如果这些人稍作抵抗,他们就会被杀害。附近方圆数英里的地主们以威胁采取直接报复的方式来警告他们的佃农,不要向被驱逐的佃农中的任何一个人提供一个夜晚的庇护所。在之后的三年多的时间里,他们中有近四分之一的人都安静地躺在了坟墓里[141]。

根据利顿的观点,如果不是出于对秘密社团的恐惧,对佃农的驱逐行动将可能会提前进行。然而,他们现在已经被饥荒大大地削弱了。尽管如此,但复仇行动仍有发生。在1847年秋冬之际,有7名地主被枪击,其中6人不治身亡,另有十名土地的占有者被谋杀[142][fn 7]。

西罗斯康芒曾发生过一起相同的针对地主的报复事件。臭名昭著的地主马伊·丹尼斯·马洪曾在1847年年底前强制驱逐了数千名佃农,据估计,一些教区的人口因此减少了60%。而马洪也于同年被人枪杀.[143]。然而,据估计,在情况较好的东罗斯康芒,人口下降了不到10%[143]。

克拉伦登勋爵对被枪杀的地主数量深感忧虑,并认为这将有可能意味着叛乱,因此要求获得特别权力。约翰·罗素勋爵并不赞成这一呼吁。克拉伦登勋爵确信地主们自己应当对这场悲剧负最主要的责任,他表示,“英国地主确实不应当像野兔和鹧鸪一样被枪杀……但任何一个英国地主也不应当一次出动五十人将他们(指佃农)房子烧得面目全非,并不向他们的未来提供任何保障。”作为妥协,英国议会通过了1847年犯罪与暴行法案,并向爱尔兰增派军队[144]。

唐纳利描述格雷戈里条款是“对爱尔兰救贫法的恶性修正”。它曾是保守党对在1847年6月初成为法律的辉格党的济贫法案的一次成功的修正,并作为一种潜在的财产清算手段而在议会中受到广泛认可[105]。起初,救贫法委员和检查委员将格雷戈里条款视为一种提高公共救济管理成本效益的宝贵工具,但条款的不足之处很快就显露了出来,甚至从行政角度来看也是如此。他们很快认为,从人道主义的角度来看,这些条款可以被视作是对佃农的谋杀。据唐纳利称,格雷戈里条款显然是“一种间接的分发死亡的工具”[145]。

移民

虽然大饥荒是导致爱尔兰移民[fn 8]人数显著增长的原因,根据郡和年份的不同,移民人数占总人口数的比率从45%至近80%不等,但饥荒并非造成移民潮的唯一原因。爱尔兰大规模的移民浪潮可以追溯至十八世纪中期,当时约有25万人在五十年内离开爱尔兰并前往新大陸定居。据爱尔兰经济学家Cormac Ó Gráda估计,自1815年(拿破仑在滑铁卢战役中被反法联盟击败)到1845年(大饥荒开始)的30年之间,有一百至一百五十万人从爱尔兰移民至其他地区[146]。然而,在大饥荒最为严重的时期,仅一年就有约25万人从爱尔兰移民;其中,西爱尔兰的移民最多[147]。

虽然爱尔兰家庭不会“集体移民”,但家庭中的年轻成员却会移民至其他地域,其数量之多以至于移民几乎变成了一种成人礼。有证据表明,这些移民与世界史上类似的移民不同,女性移民的频率、时间与人数都与男性相同。移民们会将汇款(截止至1851累计共有一百四十万零四千英镑)寄回自己的爱尔兰家庭,而这笔钱又会促使他们家庭中的另一个成员离开爱尔兰。

在大饥荒时期(1845-1850),爱尔兰移民主要流向英格兰、苏格兰、南威尔士、北美和澳大利亚;其中,利物浦是爱尔兰移民大幅涌入的城市之一,到1851年,爱尔兰人占到了该市总人口的四分之一以上[148]。许多爱尔兰人都通过麦科克尔线逃往至美洲[149]。

据估计,在1847年驶往加拿大的10多万爱尔兰人中,有五分之一的人死于疾病和营养不良,其中有五千人死于魁北克格罗斯岛。格罗斯岛是圣劳伦斯河上的一座岛屿,它曾被用于隔离魁北克市附近的船只[150]。前往美洲的爱尔兰移民乘坐的是一种被称为“棺材船”,这些从爱尔兰西部不受管制的小港口驶出的船只拥挤不堪、维护不善、相关设施配置不足,违反英国的安全要求;此外,船上的死亡率也很高[151]。根据1851年的人口普查报告,爱尔兰居民占到了多伦多人口的一半以上。仅在1847年,就有三万八千名爱尔兰人移民至这座拥有不到两万名市民的城市。除此之外,包括魁北克市、蒙特利尔、渥太华、金斯顿、汉米尔顿和圣约翰在内的其他加拿大城市也接受了大量来自爱尔兰的移民。截止至1871年,有55%的圣约翰居民是爱尔兰人或是爱尔兰人的子女.[152]。与美国不同,由于加拿大是大英帝国的一部分[fn 9],加拿大并不能关闭其对爱尔兰船只的港口,因此移民可以在归还剩余的木材时获得廉价的前往加拿大的通行证(被驱逐的佃农可以获得免费的通行证)。然而,出于对民族主义叛乱的恐惧,英国政府在1847年后对爱尔兰人移民加拿大作出了严厉的限制,这项举措导致更多的人从爱尔兰移民至美国。

大多数移民至美国的爱尔兰人成为了城市居民。由于手头拮据,他们中的许多人都不得不在他们所乘坐的船登陆的城市定居。到1850年,爱尔兰人口约占波士顿、纽约市、费城和巴尔的摩人口的四分之一。除此之外,爱尔兰裔在美国的一些采矿社区中也很普遍。

大饥荒标志着十九世纪爱尔兰人口减少的开始。在十九世纪的前三十年间,爱尔兰人口增长了13%-14%;在1831至1841年期间,人口增长了5%。应用托马斯·马尔萨斯的关于人口以几何级数形式增长的理论(即马尔萨斯的人口论)在1817年至1822年的爱尔兰饥荒期间很受欢迎。但到了十九世纪三十年代,这些观点被认为是将爱尔兰的实际情况过于简单化;爱尔兰的问题“与其说是人口过多,不如说是投资的匮乏”[153]。爱尔兰同时期的人口增长速度并没有英格兰高,但后者却并未遭受同等的灾难。到1854年,有150万至200万爱尔兰人因被驱逐、饥饿和恶劣的生活条件而离开了爱尔兰。

死亡人数

据称,在爱尔兰大饥荒时期死于疾病的人数比死于饥荒的人数更多,但至今尚不明确在大饥荒时期共有多少人死亡[154]。有关出生、结婚和死亡的国家登记制度并未在当时的爱尔兰施行,罗马天主教教会所保存的资料也并不完整[fn 10]。通过对爱尔兰人口的预期数量和在十九世纪五十年代的最终的人口数向比较,研究人员得出了一个可能的估计结果。1841年的人口普查共记录了8,175,124人,而在1851年饥荒结束后的人口普查只记录了6,552,385人,在1841-1851这十年间,爱尔兰人口累计减少了一百五十余万。据人口普查专员估计,如果没有发生大饥荒,按照正常的人口增长率计算,爱尔兰人口将在1851年达到九百万[156]。

然而,据由科克大学制作并正在发展的“爱尔兰大饥荒在线”中的爱尔兰人口部分指出,饥荒前的人口普查数字被认为较实际值低,而现在普遍认为爱尔兰人口在大饥荒发生前就已超过875万[157]。

人口普查专员们曾于1851年收集了自1841年以来的每个家庭的死亡人数,以及有关其死亡原因、季节和年份的信息。根据他们的记录,在1841年至1851年期间,共有21,770人死于饥饿、400,720死于疾病。被列出的致死疾病有发烧、白喉、痢疾、霍乱、天花和流感;其中,发烧和白喉是导致爱尔兰人死亡的主要元凶(前者与后者分别导致222,021人和93,232人死亡)。专员们承认他们的调查数据并不完整,真实的死亡人数可能会更高:

贫困人口死亡的越多……通过任何一种家庭形式记录的死亡人数就越少—因为不仅仅是整个家庭被疾病夺去生命……而且整个村子也会被疾病从大地上抹去。

此外,后来的历史学家们也认为1851年的死亡数据表是“有缺陷的并有可能低估了死亡率”[158][159]。人口普查专员们将收集到的机构和个人提供的数字结合起来,对大饥荒时期的死亡人数进行了“不完整且有偏见的统计”。

Cormac Ó Gráda在提及W. A. MacArthur的工作时写到[160],专家们很早就知道爱尔兰的死亡统计表是不准确的[161]。Ó Gráda称,死亡统计表低估了大饥荒时期的死者人数[162]。

S.H.Cousens对大饥荒死难者人数的估计为八十万,这些数据主要依赖于对1851年的人口普查和其他地方资料的追溯[163],这些资料现在被认为严重低估了爱尔兰大饥荒的死亡人数[164][165]。现代历史学家约瑟夫·李表示“死亡人数至少有八十万”[166],而R.F.福斯特估计“至少有77.5万人死亡,且他们中的大部分人死于包括在大屠杀后期的霍乱在内的疾病”。他进一步指出,“据最近的一次精密计算估计,从1846年至1851年的非正常死亡人数在100万到150万之间;在对该数据进行了细致的批判后,其他统计学家得出的死亡人数是100万[fn 11]。”

Joel Mokyr对1846年至1851年期间的郡一级行政区总死亡人数的估计范围在110万至150万期间。Mokyr制作了两套数据,这些数据包括有关死亡人数上限与下限的估计,这两套数据在区域样本上并没有太大的差异[168][164]。死亡人数的真实值很可能在50万至150万之间,而最广泛接受的估计结果为100万[169][170]。

| 伦斯特省 | 芒斯特省 | 阿爾斯特省 | 康諾特省 | 爱尔兰 |

|---|---|---|---|---|

| 15.3 | 22.5 | 15.7 | 28.8 | 20 |

此外,据信,至少有一百万人因大饥荒而移民[7]。在1846年至1851年期间,爱尔兰共有约一百万远距移民,这些移民将主要流向北美。然而,1851年人口普查中给出的总数为967,908人[171]。大饥荒时期的短距移民主要流向英国,短距移民的数量可能在20万或20万以上[172]。

除死亡人数外,另一个不确定之处在于佃农们对导致其亲属死亡的病因的描述[164]。虽然1851年人口普查因其低估了死亡人数 而被批评,但它确实为大饥荒医疗史的研究提供了一个框架。那些曾对爱尔兰人口产生严重影响的疾病被分成了两类[173]:因饥荒引起的疾病和与营养不良有关的疾病。在与营养不良有关的疾病中,最常见的是饥饿和消瘦症[fn 12],以及一种在当时被称为浮肿的疾病。浮肿(水肿)是对多疾病症状的俗称,而浮肿中的夸休可尔症与饥饿有关[173]。

然而,造成爱尔兰人大量死亡的最大元凶并非营养素缺乏症,而是由饥荒引起的疾病[173][174]。营养不良者极易受到感染;因此,这些疾病在发生时会变得更加严重。麻疹、白喉、腹瀉、结核病、大多数呼吸道感染症、百日咳、许多腸道寄生蟲和霍乱都会受到营养状况的强烈影响。而一些潜在疾病,如天花和流感,它们的致死性很强以至于其传播过程不受营养影响。有关这种现象的最好的例子是发烧,发烧是造成爱尔兰人大量死亡的最主要的疾病。在大多数人心目中以及从医学观点来看,发烧和饥荒之间的关系十分密切[175]。社会失衡—饥饿的人们聚集在施粥所、食品仓库和拥挤的救济院里—为传播斑疹傷寒、伤寒、和回热病等疾病创造了理想的条件[174][173]。

腹泻病是卫生情况恶劣、卫生设备不完善和饮食结构变化共同作用的结果。亚洲霍乱曾于十九世纪三十年代“短暂的造访”了爱尔兰,并对那些受饥荒影响而丧失生存能力的人做出最后一击。在随后的几十年中,霍乱不受控制地向亚洲、欧洲和英国蔓延,并于1849年再次传播至爱尔兰[173]。有学者估计,爱尔兰人口在大饥荒时期减少了20-25%[8]。

后果

在1830年,爱尔兰时的平均结婚年龄为女性23.8岁、男性27.5岁,而此前女性和男性的平均结婚年龄分别为21岁和25岁,且有10%的人终身不婚[176];在1849年,他们分别升至24.4岁和27.7岁[177][178]。在大饥荒后的几十年间,女性的结婚年龄升至28-29岁,男子升至33岁,多达三分之一的爱尔兰男性和四分之一的爱尔兰女性终身不婚;工资收入低和长期的经济问题被认为是阻碍早婚和普遍结婚的原因[179]。

马铃薯晚疫病曾于1879年再次在爱尔兰爆发,但当时爱尔兰乡村中的佃农们和劳工已经开始了土地战争运动,土地战争是十九世纪欧洲的最大的农业主义运动之一[26]。这场运动由土地联盟所组织,并延续了佃农权利联盟在爱尔兰大饥荒时期的政治诉求3F。

当爱尔兰于1879年再次爆发马铃薯晚疫病时,由迈克尔·达维特领导的土地联盟鼓励人们大规模抵制“臭名昭著”的地主,还有一些土地联盟的成员用身体阻止地主们对佃农的驱逐。迈克尔·达维特在大饥荒时期出生,他和他的家人曾在他四岁时被驱逐。然而,他们的这项举措很快就遭到取缔。尽管根据1881年胁迫法,有近1000人因涉嫌参加土地战争而被逮捕;但随着无家可归者的比率下降和不断增长的物质、政治网络对地主制的侵蚀下,随后的较短的饥荒(即1879年饥荒)的严重性亦受到限制[27][28][29]。

据语言学家Erick Falc'her-Poyroux称,令人惊讶的是,对于一个以丰富的音乐遗产著称的国家来说,只有少数民歌可以被追溯到大饥荒带来的人口和文化灾难;他由此推断,几十年来,这个话题普遍在穷人中被回避,因为它给人们带来了太多的悲伤回忆。此外,爱尔兰大片地区变得无人居住,而十八、十九世纪的民歌收藏家们并未收集他们听到的爱尔兰语歌曲,因为农民的语言往往被认为是死的,或是“对有教养的耳朵来说不够精致”的。在留存下来的歌曲中,斯基柏林可能是最著名的歌曲。移民是20世纪爱尔兰歌曲的重要的灵感来源[141]。自20世纪70年代以来,不少与大饥荒有关的歌曲都被创作和录制,如Pete St. John 的The Fields of Athenry、西尼德·奥康娜的饥荒和the Pogues的Thousands are Sailing等。

对政府职责的分析

同时期

当代舆论对罗素政府对危机的响应和管理作出了尖锐的批评。从一开始,就有指控称其未能掌握灾难的严重性。詹姆斯·格雷厄姆曾在罗伯特·皮尔后期的政府中担任内政大臣,他曾给皮尔写信称,他认为“政府低估了爱尔兰正在面临的危机的真正的程度和规模,并且不能用严格的经济学规则内的措施来解决这一问题”[180]。

这些批评并不只局限于外界,爱尔兰中尉克拉伦登勋爵曾于1849年4月26日致信罗素,以敦促政府提出更多的救济措施:“我不认为欧洲还有其他的立法机构会无视爱尔兰西部现在存在的这种痛苦,或冷酷地坚持灭绝政策[181]。”同年,救贫法首席委员爱德华·特威斯尔顿因抗议“差饷援助法案”而辞职,该法案通过向爱尔兰所有应税财产征收6便士的税款,为贫民法提供了额外资金[182]。土伊斯勒頓作证说,“英国需要相对微不足道的金额,以免去她允许自己悲惨的同胞死于饥饿的耻辱”。根据彼得·格雷在其著作《爱尔兰大饥荒》中的记载,1845年至1850年期间,英国政府为爱尔兰的救济支出了700万英镑,“还未占到大不列颠和爱尔兰王国五年内GDP的0.5%,同s时代的人还注意到,这与19世纪30年代英国向西印度奴隶主所给予2000万英镑的补偿形成了鲜明的对比[153]。”

其他批评者认为,即使在政府认识到危机的范围后,也没有采取足够的措施来解决这个问题。青年爱尔兰运动的领导人之一约翰·米歇尔在1860年时写道:

我已经将它(爱尔兰大饥荒)称为人造饥荒,也就是说,这场饥荒使一个富饶而肥沃的岛屿变得荒芜,而这座岛屿(爱尔兰岛)每年都会生产丰裕和过剩的粮食,足以养活她所有的人民和更多的人。但、事实上,英国人真的把这场饥荒称为 “上天的安排”;并将它完全归咎于马铃薯晚疫病。 但是,马铃薯在整个欧洲都以同样的方式歉收;然而,除爱尔兰之外地其他地区却并没有发生饥荒。英国人对大饥荒一事的叙述,首先是一种欺诈;其次则是一种亵渎。全能的上帝确实给爱尔兰带来了马铃薯晚疫病,但制造饥荒的却是英国人[183]。

此外,还有一些批评者认为,政府的反应反映出了其对“爱尔兰问题”的态度。牛津大学经济学教授纳骚·威·西尼尔写道,大饥荒“不会造成一百多万人死亡,而这几乎不足以对解决爱尔兰问题起到任何作用”[183]。Denis Shine Lawlor曾在1848年间接表明,罗素是伊丽莎白时代的诗人埃德蒙·斯宾塞的学生,斯宾塞曾计算过“英国的殖民和政策在多大程度上可以通过爱尔兰人的饥饿来最有效地实施”[184]。查尔斯·特里维廉是对英国政府处理大饥荒有关事项负有最直接责任的公务员,他曾于1848年将大饥荒描述为“英明且仁慈的上帝对爱尔兰的一次直接打击”,它揭露了“社会罪恶的深层且顽固的根源”;他断言,饥荒“很可能是一种虽然迅速、劇烈但却有效的疗法。愿上帝保佑得到这一机会的这代人可以正确地履行他们的职责……”[185]。

后大饥荒时期

克里斯汀·基尼利曾写道:“1845-52年的爱尔兰大饥荒这一重大悲剧标志着爱尔兰现代史的分水岭。然而,它的发生既不是不然的,也不是不可避免的[3]”。导致饥荒的因素因政府应对不充分而加剧,正如基尼利所指出的:

政府不得不一些措施以帮助减轻苦难,而其实际举措的特殊性,尤其是在1846年后,暗示了其更为隐蔽的议程和动机。随着大饥荒的进展,很明显,政府不仅在利用信息以帮助其制定救灾政策,更以此为契机,以促进爱尔兰境内长期渴望的变革。这些举措包括人口控制和包括移民在内的多种手段巩固财产……尽管有大量数据表明连续多年的马铃薯晚疫病造成了爱尔兰长期的苦难,但救济制度的基本理念却是应将救济工作保持在最低限度的水平;实际上,随着大饥荒的进展,相应的救济工作反而减少[186]。

几位作家指出,政府仍允许爱尔兰继续出口粮食的决定表明了决策者的态度。利昂·乌里斯暗示“爱尔兰有充足的粮食”,然而所有被爱尔兰饲养的肉牛都被运送至英格兰[187]。在萧伯纳的戏剧人与超人中的第四幕也有类似的场景:

马龙:他将会克服这一切。男人们在金钱上的失望比在爱情上的失望更难过。我敢肯定你会认为这很卑鄙;但我知道我在说什么。或许你听说过,我父亲在黑色47年时死于饥饿。

薇奥莱特:是饥荒?

马龙(克制着情绪):不,是饥饿。当一个国家食物充裕,还有出口时,就不会发生饥荒。我父亲是饿死的;我是在母亲的怀抱中、在濒临饿死的状况下到达美国的。英国人的统治把我和我的家人赶出了爱尔兰。好吧,你可以留着爱尔兰。而我和像我这样的人要回来买下英格兰,并且还要买下它最好的部分。我不想要中产阶级的财产,也不想让赫克托娶中产阶级的女人。我说起话来和你一样直率,不是吗?[188]

一些人还指出,大英帝国的体系是爱尔兰大饥荒的一个促成因素。詹姆斯·安东尼·弗鲁德写道,英格兰是为了她自己认为的利益而管理爱尔兰的,她根据自己的贸易账单的总结余进行计算,而将道德义务弃之不顾,仿佛正确与错误都已经从宇宙的法令全书书中抹去了一般[189]。爱尔兰裔美国人、帝国的批评者丹尼斯·克拉克声称:“大饥荒是几代人冷漠、不当统治和压迫的顶点以及描述英国殖民主义的残酷和低劣的史诗。对于无地的、住在小木屋的居民们来说,它意味着移民和灭绝……[190]”

种族灭绝问题

时至今日,爱尔兰大饥荒仍是爱尔兰历史上的一个争议事件。关于英国政府对爱尔兰马铃薯歉收、粮食作物和牲畜出口和之后大规模饥荒的应对措施以及其是否构成种族灭绝的争论和讨论,仍然还是一个兼具历史和政治意义的问题[191]。

美国新泽西州曾于1996年将爱尔兰大饥荒列入它的中学课程“大屠杀和种族灭绝”中。[fn 13]该课程由各種不同的爱尔兰裔美国人政治团体推动,并由图书管理员詹姆斯·穆林起草。在课程受到批评后新泽西州大屠杀委员会要求两位教授的声明以证实爱尔兰的饥荒是种族灭绝;这项声明最终由先前并不以研究爱尔兰史著称的法学教授查尔斯·E.·赖斯和佛朗西斯·A.·波义尔提供。[193]。他们的结论是,英国政府蓄意推行基于种族和族裔的政策,旨在以此消灭爱尔兰人民;根据1948年海牙公约,大规模饥荒政策等同于种族灭绝[fn 14]。”

记者彼得·达菲写道,“英国政府的罪行将永远地使它的名字蒙羞”,其根源在于“英国政府试图通过地主所设计的用牧场替代耕地的方法以使爱尔兰重获新生”,并将此举“优先于为它的饥饿的公民提供食物的义务”;因此,不难想象,有很多人将这项政策视为种族灭绝[195]。威斯康星大学麦迪逊分校历史学家小詹姆斯·S·唐纳利在他的著作“十九世纪爱尔兰的地主与佃农”中称:

我将得出以下广泛的结论:在爱尔兰大饥荒的较早期阶段,英国政府并未阻止甚至没有减缓地主们对佃农的驱逐,此举在很大程度上使英国支持种族灭绝的观念在爱尔兰民众心中的根深蒂固。或许有人会说,这一主张吸引了许多受过教育的、有鉴别力的人,而非只有少数革命者支持……我的另一个论点是,虽然事实上种族灭绝并未发生,但对很多爱尔兰人来说,驱逐佃农期间和驱逐后所发生的一切都像是种族灭绝[196]。

Cormac Ó Gráda不认为大饥荒是种族灭绝,他辩解称“种族灭绝包括谋杀意图,必须承认,在当时,即使是最偏执和最支持种族主义的评论家也没有寻求灭绝爱尔兰人”,而白廳中的大多数人都“希望爱尔兰变的更好”。此外,他还指出认为大饥荒是种族灭绝的主张忽视了“中央和地方、公共和私人救济机构所面临的巨大挑战”[197]。Ó Gráda认为大饥荒是一种忽视比将其视为屠杀的观点更容易获得支持[197]。Edward Lengel声称,在大饥荒时期和大饥荒后,尤其是通过诸如医学时报与公报[fn 15]和泰晤士报等有影响力的出版物,使爱尔兰人是劣等人种的观点得到了认同,并因此对他们的境遇负有重要责任。

爱尔兰大饥荒曾被与乌克兰大饥荒作比较,后者发生于1932年在斯大林统治下的乌克兰[199],并一直是类似的争论和辩论的主题。

据历史学家里安·肯尼迪称,“几乎所有的爱尔兰历史学家”都拒绝接受认为爱尔兰大饥荒是种族灭绝的指控。[200]。

纪念

爱尔兰每年都会举办一次国家饥荒纪念日,纪念日通常是在五月的一个星期日[201]。

爱尔兰大饥荒也被爱尔兰的许多地区(尤其是那些损失最大的地区)以及在爱尔兰之外包括纽约在内的的一些拥有大量爱尔兰移民后裔的城市所纪念[202]。为了纪念大饥荒,人们也建造了包括在都柏林都柏林码头的由艺术家罗恩·希列斯彼创作的瘦弱的、走向移民船的雕像和在梅奥郡克罗帕特里克山脚下的Murrisk Millennium和平公园中的大纪念碑[203]在内的许多雕像与纪念碑。

艺术家Anex Penetek曾在2017年于爱尔兰科克郡米德勒頓竖起了一座由九根鹰的羽毛所组成的大型不锈钢雕塑“心心相映”以感谢乔克托民众在大饥荒期间所提供的援助[204][205]。

在美国的众多纪念馆中,有一座位于纽约市曼哈顿海滨一角的爱尔兰饥饿纪念馆,这里曾是许多爱尔兰移民登陆的地方[202]。此外,一年一度的由南非大主教戴斯蒙·屠圖和俄克拉何马乔克托族等人带领的从Doolough至Louisburgh, County Mayo的大饥荒徒步行也于1988年起开始举行[206][207]。徒步行活动由Afri组织,于每年五月的第一个或第二个星期六举行。

脚注

- 也有观点认为,爱尔兰大饥荒指1845年至1849年的大规模疾病和饥饿并发的时期[3]

- 在外地主又称不在地主

- cotter又称cottar,是爱尔兰佃农中的一种。在大饥荒结束后,cotter几乎在爱尔兰完全消失[39]

- 基尼利将具体日期定在16日[63]

- 威廉姆·亨利·格里戈里是格雷戈里夫人的丈夫。他于1847年继承了戈尔韦庄园,后来在十九世纪四十年代末期至五十年代初,他因为赌债失去了这座庄园[105]

- 当时南卡罗来纳州爱尔兰移民占美国南部城市白人人口的39%

- 这些死者中并没有佃农[142]

- 这里的移民指从爱尔兰移出的移民,而非移入爱尔兰的移民

- 加拿大在历史上曾是大英帝国的殖民地和自治领

- 直至1863年,爱尔兰的民事死亡与出生登记制度才通过相关法律确立[155]

- 前文基于C.Ó Gráda和Phelim Hughes迄今尚未发表的著作“生育力的趋势、超额死亡和爱尔兰大饥荒”,另见Joel Mokyr和C.Ó Gráda的'New developments in Irish Population History 1700–1850', Economic History Review, vol. xxxvii, no. 4 (November 1984), pp. 473–488."[167]

- 消瘦症,又称营养消瘦症,是一种因营养匮乏导致的疾病

- 1996年9月10日,经由新泽西州大屠杀教育委员会批准,将大屠杀和种族灭绝课程列入中学阶段的教育范畴内。其修订本已于1998年11月26日提交.[192]

- “显然,在1845年至1850年期间,英国政府在爱尔兰推行大规模饥荒政策,意图在很大程度上消灭被通称为爱尔兰人民的民族、族裔和种族群体……因此,英国政府于1845年至1850年期间明知故犯地在爱尔兰推行大规模饥荒政策之行为,已构成1948年防止及惩治灭绝种族罪公约第二条(c)款意义上的对爱尔兰人民的灭绝种族行为[194]

- 医学时报与公报是十九世纪英国的主流医学期刊之一[198]

- 约合现在的五亿六千九百万英镑

- 相当于2018年的£1,332,000

- 相当于2018年的£190,000

- 相当于2018年的£16,316,000

- 相当于2018年的£37,097,000

- 相当于2019年的$15,512,000

引文

- Christine Kinealy. . Pluto Press. 1997-03-20: 1– [2020-05-04]. (原始内容存档于2020-06-12).

- Anne-Marie Quigg. . Routledge. 2016-03-03: 99– [2020-05-04]. (原始内容存档于2020-06-28).

- Kinealy 1994, p. xv.

- 页面存档备份,存于 The great famine (). Dúchas.ie

- Éamon Ó Cuív, 页面存档备份,存于 – the impact and legacy of the Great Irish Famine

- An Fháinleog 页面存档备份,存于 Chapter 6. ", while it can mean a hard life, or hard times, also, with a capital letter, has a specific, historic meaning: means The Famine Year, particularly 1847; means the time of the Great Famine (1847–52)."

- Ross 2002, p. 226.

- Kinealy 1994, p. 357.

- Kinealy 1994, p. 5.

- O'Neill 2009, p. 1.

- Ó Gráda 2006, p. 7.

- 鄭安秀. 番茄與馬鈴薯晚疫病 页面存档备份,存于. 台南區農業專訊,2001,9(37):13-16.

- Ó Gráda, Cormac; Vanhaute, Eric; Paping, Richard. (PDF). XIV International Economic History Congress of the International Economic History Association, Session 123. Helsinki. August 2006. (原始内容 (PDF)存档于2017-04-17).

- Woodham-Smith 1991, pp. 410–411.

- Donnelly, Jim. . BBC History. 2011-02-17 [2020-05-08]. (原始内容存档于2020-01-30).

- Thornton, Mark. . The Free Market. April 1998, 16 (4).

- Laxton 1997, p. .

- Litton 1994, p. .

- Póirtéir 1995, p. 19–20.

- Fraser, Evan D. G. . Conservation Ecology. 2003-10-30, 2 (7) [2019-05-28]. (原始内容存档于2018-06-03).

- Kelly, M.; Fotheringham, A. Stewart. . Irish Geography. 2011, 44 (2–3): 215–244. doi:10.1080/00750778.2011.664806.

..population declining dramatically from 8.2 million to 6.5 million between 1841 and 1851 and then declining gradually and almost continuously to 4.5 million in 1961

- . [2020-05-09]. (原始内容存档于2020-05-12).

- K.H. Connell, The Population of Ireland 1750–1845 (Oxford, 1951).

- T. Guinnane, The Vanishing Irish: Households, Migration, and the Rural Economy in Ireland, 1850–1914 (Princeton, 1997)

- Kinealy 1994, p. 342.

- Tebrake, Janet K. . Irish Historical Studies. May 1992, 28 (109): 63–80. doi:10.1017/S0021121400018587.

- . [2020-05-09]. (原始内容存档于2019-03-30).

- "Irish Potato Famine, After the Famine" 页面存档备份,存于|publisher= History Place

- . [2020-05-09]. (原始内容存档于2020-05-17).

- Póirtéir 1995, p. .

- Blake 1967, p. 179.

- Woodham-Smith 1991, p. 36.

- "A Lecture on the Antecedent Causes of the Irish Famine in 1847"

- . [2020-05-10]. (原始内容存档于2020-05-12).

- Woodham-Smith 1991, p. 22.

- Woodham-Smith 1991, pp. 20–21.

- Woodham-Smith 1991, p. 24.

- Woodham-Smith 1991, p. 21.

- A Dictionary of Irish History, D.J.Hickey & J.E.Doherty, Gill and Macmillan, Dublin, 1980. Pp. 98-99. ISBN 0-7171-1567-4

- Litton 2006, pp. 9–10.

- Kee 1993, p. 15.

- Uris & Uris 2003, p. 15.

- . [2011-12-26]. (原始内容存档于2012-03-19).

- Fraser, Evan D. G. . Conservation Ecology. 2003-10-30, 2 (7) [2019-05-28]. (原始内容存档于2018-06-03).

- Póirtéir 1995, p. 20.

- . About Biodiversity. [2011-12-26]. (原始内容存档于2012-03-19).

- Rifkin 1993, pp. 56–57.

- Donnelly, James S. Jr., , W.E. Vaughan (编), , A New History of Ireland V, Oxford University Press: 289, 2010, ISBN 978-0-19-957867-2

- Donnelly 2005, p. 40.

- Kinealy 1994, pp. 32–33.

- Paddock 1992, pp. 197–222.

- Woodham-Smith 1991, p. 38.

- Bourke. . Nature. 1964, 203 (4947): 805–808. Bibcode:1964Natur.203..805A. doi:10.1038/203805a0.

- Neiderhauser, JS 1991 Phytophthora infestans: the Mexican connection, pp. 25–45, Symposium of the Mycological Society. Lucas, JA, Shattock, RC, Shaw, DS, Cooke, LR, eds. 劍橋大學出版社.

- . Redorbit.com. 2013-05-21 [2017-04-17]. (原始内容存档于2017-06-14).

- Saville, Amanda C.; Martin, Michael D.; Ristaino, Jean B. . PLOS ONE. 2016-12-28, 11 (12): e0168381. Bibcode:2016PLoSO..1168381S. PMC 5193357. PMID 28030580. doi:10.1371/journal.pone.0168381.

- Bourke, P. M. Austin, (PDF), Dublin: Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland (Dublin: Statistical and Social Inquiry Society of Ireland), 1960,, XX, Part III: 1–35 [2011-04-10], ISSN 0081-4776, (原始内容存档 (PDF)于2011-05-14)

- Kinealy 1994, p. 31.

- Donnelly 2005, p. 41.

- William Carson Paddock (1921 (Minneapolis, Minnesota) – 2008 (Antigua, Guatemala)),美国植物病理学家:

- Holley, Joe. . The Boston Globe (Boston, MA). 2008-03-17 [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-05-13).

- "Paddock, William 1921–2008 (William C. Paddock, William Carson Paddock)" Encyclopedia.com 页面存档备份,存于

- "Obituary: William Carson Paddock" Legacy.com 页面存档备份,存于

- Donnelly 2005, p. 42.

- Woodham-Smith 1991, p. 40.

- Kinealy 1994, p. 32.

- . Freeman's Journal (Dublin). : 2 [2014-08-25]. (原始内容存档于2014-10-09) –Newspapers.com.

- Woodham-Smith 1991, pp. 40–41, 43.

- Woodham-Smith 1991, pp. 41–42.

- Kennedy et al. 1999, p. 69.

- Ross 2002, p. 311.

- Ó Gráda 2006, p. 9.

- Mitchel 2005, pp. 94–96.

- Woodham-Smith 1991, pp. 48–49.

- Woodham-Smith 1991, p. 44–45.

- Mitchel 2005, p. 96.

- , The Nation Newspaper, 1844-11-01

- O'Sullivan 1945.

- Duffy 2007, p. 312.

- Duffy 1888, pp. 277–278.

- . [2020-05-08]. (原始内容存档于2020-05-12).

- Muinntear Ċiarraiḋe Roiṁ an Droċ-Ṡaoġal (Irish Edition)

- . [2020-05-08]. (原始内容存档于2020-08-18).

- (PDF). [2020-05-08]. (原始内容存档 (PDF)于2020-05-17).

- . [2020-05-26]. (原始内容存档于2020-05-12).

- . [2020-05-26]. (原始内容存档于2018-07-28).

- . [2020-05-26]. (原始内容存档于2020-05-11).

- Póirtéir 1995.

- Woodham-Smith 1991, pp. 329–360.

- Doheny 1951.

- Mitchel 1869, p. 414.

- O'Brien, William Smith. . Cork University Press. 1998 [2020-05-26]. ISBN 978-1859181812. (原始内容存档于2020-05-12) (英语).

- Irish Famine Curriculum Committee 1998, p. 11.

- Kinealy 1994, p. 354.

- Woodham-Smith 1991, pp. 54–56.

- Kinealy 1994, p. 47.

- Woodham-Smith 1991, pp. 64–65.

- Woodham-Smith 1991, p. 73.

- Woodham-Smith 1991, pp. 51–52.

- Woodham-Smith 1991, p. 78.

- Blake 1967, pp. 221–241.

- Doheny 1951, p. 98.

- Ross 2002, pp. 224, 311.

- Lyons 1973, pp. 30–34.

- Woodham-Smith 1991, pp. 87, 106–108.

- Ranelagh 2000, p. 60.

- Woodham-Smith 1991, pp. 296–297.

- Póirtéir 1995, p. 159.

- Mitchel 1996, p. 16.

- Ballinrobe Local History: The Encumbered Estates Acts, 1848 and 1849

- . [2020-06-02]. (原始内容存档于2019-03-30).

- Irish Famine Curriculum Committee 1998, p. 10.

- Woodham-Smith 1991, p. 165.

- Jones, Ebenezer. . London: Chas. Fox, Paternoster Row. 1849: 10 [2018-10-21]. ISBN 978-1154550467. (原始内容存档于2019-03-30).

- Woodham-Smith 1991, p. 75.

- Ranelagh, John O'Beirne, A Short History of Ireland. Cambridge University Press, Cambridge, England, Second edition, 1994. First printing, 1983, p. 115, cited in Irish Famine Curriculum Committee 1998,第10页

- Woodham-Smith 1991, p. 76.

- Ó Gráda 2000, p. 123.

- Woodham-Smith 1991, p. 37.

- Woodham-Smith 1991, p. 156.

- Akay, Latifa. . Zaman. 2012-01-29. (原始内容存档于2013-10-17).

Legend has it ...

- Kinealy, Christine. . O'Sullivan, Patrick (编). . London: Leicester University Press. 1997: 151. ISBN 0-7185-1426-2.

According to a popular tradition, which dates back to 1853...

- Ó Gráda, Cormac. . Princeton University Press. 1999: 197–198. ISBN 0-691-01550-3.

...populist myths...

- Christine Kinealy (2013), Charity and the Great Hunger in Ireland: The Kindness of Strangers 页面存档备份,存于, pp. 115, 118

- 10 in 1847 → $306.97 in 2019 页面存档备份,存于. Inflation Calculator. 3 March 2019.

- "Abraham Lincoln donated to Ireland during the Great Famine 页面存档备份,存于". IrishCentral. 9 December 2014.

- Kinealy, Christine. . Irish Central. 2010-05-10 [2019-12-14]. (原始内容存档于2019-12-23).

- Kinealy 1994, p. 161.

- Woodham-Smith 1991, pp. 169, 245.

- Ross 2002.

- 170 in 1847 → $5,218.42 in 2019 页面存档备份,存于. Inflation Calculator. 3 March 2019.

- Woodham-Smith 1991, p. 242.

- Ward 2002.

- Sarbaugh, Timothy J. "'Charity Begins at Home': The United States Government & Irish Famine Relief 1845–1849." History Ireland, vol. 4, no. 2, 1996, pp. 31–35. JSTOR www.jstor.org/stable/27724343.

- Strum, Harvey. "Pennsylvania and Irish Famine Relief, 1846–1847." Pennsylvania History: A Journal of Mid-Atlantic Studies, vol. 81, no. 3, 2014, pp. 277–299. JSTOR www.jstor.org/stable/10.5325/pennhistory.81.3.0277.

- Strum, Harvey. “South Carolina and Irish Famine Relief, 1846–47.” The South Carolina Historical Magazine, vol. 103, no. 2, 2002, pp. 130–152. JSTOR www.jstor.org/stable/27570563

- Litton 2006, p. 95.

- Póirtéir 1995, p. 155.

- Póirtéir 1995, p. 156.

- Litton 2006, p. 96.

- Gibney 2008, p. 55.

- Litton 2006, p. 98.

- Litton 2006, pp. 95–98.

- Falc'her-Poyroux, Erick. . Revue Française de Civilisation Britannique [Online]. 2014, XIX (2): 157–172. ISSN 2429-4373. doi:10.4000/rfcb.277.

- Litton 2006, p. 99.

- . [2020-07-07]. (原始内容存档于2020-07-08).

- Litton 2006, pp. 98-99.

- Donnelly 2005, p. 110.

- Ó Gráda 1975.

- Library of Congress 2007.

- Foster 1988, p. 268.

- McCorkell 2010.

- Woodham-Smith 1991, p. 238.

- Woodham-Smith 1991, pp. 216–217.

- Winder, Gordon M. . Acadiensis. 2000, XXIX (2 Spring): 27 [2020-07-09]. (原始内容存档于2020-07-09).

- Gray 1995.

- Woodham-Smith 1991, p. 204.

- The Register Office 2005, p. 1.

- Woodham-Smith 1991, p. 411.

- . [2020-07-10]. (原始内容存档于2020-07-11).

- Killen 1995, pp. 250–252.

- Kinealy 1994, p. 167.

- MacArthur, Edwards & Williams 1957, pp. 308–312.

- Ó Gráda 2006, p. 67.

- Ó Gráda 2006, p. 71.

- Cousens 1960, pp. 55–74.

- Kennedy et al. 1999, p. 36.

- Ó Gráda 1993, pp. 138–144.

- Lee 1973, p. 1.

- Foster 1988, p. 234.

- Mokyr 1983, pp. 266–267.

- Boyle & Ó Gráda 1986, p. 554.

- Kinealy 1994, p. 168.

- , : lv, 1856 [2020-07-12], (原始内容存档于2020-07-12)

- Boyle & Ó Gráda 1986, p. 560.

- Kennedy et al. 1999, p. 104.

- Livi-Bacci 1991, p. 38.

- Woodham-Smith 1991, p. 196.

- Lee, Joseph J. 2008. The Modernization of Irish Society, 1848–1918. p. 3.

- Mokyr, Joel. 2013. Why Ireland Starved: A Quantitative and Analytical History of the Irish Economy, 1800–1850. Routledge Press. p. 72.

- O'Neill, Kevin. 2003. Family and Farm in Pre-Famine Ireland: The Parish of Killashandra. University of Wisconsin Press. p. 180.

- Nolan, Janet. 1986. Ourselves Alone: Women's Emigration from Ireland, 1885–1920. University Press of Kentucky. pp. 74–75.

- Kinealy 1994, p. 80.

- Woodham-Smith 1991, p. 381.

- Kinealy 1994, pp. 254–260.

- Gallagher 1987.

- Donnelly 1995.

- Trevelyan 1848.

- Kinealy 1994, p. 353.

- Uris & Uris 2003, p. 16.

- Shaw 1903.

- MacManus 1921, p. 492.

- Clark 1982.

- . The Economist. [2020-06-16]. ISSN 0013-0613. (原始内容存档于2020-06-17).

- Irish Famine Curriculum Committee 1998, p. 1.

- Kennedy 2016, pp. 100–101.

- Ritschel 1996.

- Duffy 2007, pp. 297–298.

- Donnelly 2005.

- Ó Gráda 2000, p. 10.

- Baker, R.B. (Ed.). . Dordrecht: Kluwer. 2007: 196 [2020-07-21]. ISBN 978-0-585-27444-7. (原始内容存档于2020-08-25).

- . Anthem Press. [2017-03-03]. (原始内容存档于2017-01-20).

- Kennedy 2016, p. 111.

- Wylie, Catherine. . 爱尔兰时报. 2011-07-11 [2012-02-10]. (原始内容存档于2011-07-12).

- Smith, Roberta. . The New York Times. 2002-07-16 [2017-09-05]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2017-09-29) (美国英语).

- McDonald 2010.

- . Good News Network. 2015-03-17 [2020-05-27]. (原始内容存档于2020-06-28) (英语).

- . Irish Examiner. 2017-06-07 [2020-05-27]. (原始内容存档于2020-05-12) (英语).

- . The Irish Times. [2017-09-05]. (原始内容存档于2018-02-04) (美国英语).

- . www.newstatesman.com. [2017-09-05]. (原始内容存档于2017-09-04) (英语).

参考书籍

- American University, , American University, 1996 [2010-09-24], (原始内容存档于2017-03-24)

- Balch, William Stevens. . G. P. Putnam. 1850.

- Blake, Robert, , University paperbacks, St. Martin's Press, 1967 [2020-05-09], LCCN 67011837, (原始内容存档于2020-05-11)

- Boyle, Phelim P.; Ó Gráda, Cormac, (PDF), Demography, November 1986, 23 (4): 543–562 [2020-05-09], JSTOR 2061350, PMID 3542599, doi:10.2307/2061350, hdl:10197/401, (原始内容存档 (PDF)于2020-05-16)

- Clark, Dennis, , Temple University, 1982 [2010-09-24], ISBN 0-87722-227-4

- Cousens, S. H, 14, 1960

- Doheny, Michael, , M.H. Gill & Son, LTD, 1951

- Ranelagh, John O'Beirne, , Chris Morash & Richard Hayes, Colourbooks Ltd, 2000, ISBN 0-7165-2566-6

- Donnelly, James S, , Sutton Publishing, 2005, ISBN 0-7509-2632-5

- Donnelly, James S., Jr., Poirteir, Cathal , 编, , Dublin, Ireland: Mercier Press, 1995

- McDonald, Brian, , Irish Independent, 2010-05-17 [2010-09-24], (原始内容存档于2012-11-28)

- Mitchel, John, , James Duffy, 1869

- Duffy, Peter, , HarperCollins, 2007, ISBN 978-0-06-084050-1

- Duffy, Sir Charles Gavan, , Cassell, Petter, Galpin & Co, 1888

- Foster, R.F, , Penguin Group, 1988

- Gallagher, Thomas, , Houghton Mifflin Harcourt, 1987 [2010-09-24], ISBN 978-0-15-670700-8

- Gibney, John, , History Ireland, November–December 2008, 16 (6): 55 [2020-05-09], (原始内容存档于2020-05-12)

- Gray, Peter, , New York: Harry N. Abrams, Inc, 1995

- Hayden, Tom, Hayden, Tom; O'Connor, Garrett; Harty, Patricia , 编, , Roberts Rinehart Publishers, 1998, ISBN 978-1-57098-233-0

- Irish Famine Curriculum Committee, (PDF), 1998 [2014-07-01], (原始内容存档 (PDF)于2014-03-19)

- Kee, Robert, , Hamish Hamilton, 1993, ISBN 978-0-241-12858-9

- Kennedy, Liam; Ell, Paul S; Crawford, E. M; Clarkson, L. A, , Four Courts Press, 1999, ISBN 1-85182-353-0

- Kennedy, Liam. . Dublin: Irish Academic Press. 2016. ISBN 9781785370472 (英语).

- Killen, John, , Blackstaff, 1995

- Kinealy, Christine, , Gill & Macmillan, 1994, ISBN 0-7171-1881-9

- Laxton, Edward, , Bloomsbury, 1997, ISBN 0-7475-3500-0

- Lee, Joseph, , Gill and Macmillan, 1973

- Lengel, Edward G., , Greenwood Publishing Group: 12, 48, 104, 2002, ISBN 978-0-275-97634-7

- Library of Congress, , 2007 [2020-05-09], (原始内容存档于2020-05-11)

- Litton, Helen, , Wolfhound Press, 1994, ISBN 0-86327-912-0

- Litton, Helen, , Wolfhound Press, 2006, ISBN 0-86327-912-0

- Livi-Bacci, Massimo, , Cambridge University Press, 1991, ISBN 978-0-521-36871-1

- Lyons, Francis Stewart Leland, , Fontana, 1973

- McCorkell, John, , 2010 [2010-09-20], (原始内容存档于2019-06-29)

- MacArthur, Sir William Porter; Edwards, R. Dudley (Robert Dudley); Williams, Thomas Desmond, , Russell & Russell, 1957

- MacManus, Seumas, , New York: The Irish Publishing Company, 1921 [2017-10-23]

- Mokyr, Joel, , Medical History, 1983, 28 (4): 447–448, PMC 1140027

- Mitchel, John, , University College Dublin Press (reprint), 2005 [1861], ISBN 1-904558-36-4

- Mitchel, John, , 1996 [1876], ISBN 185477218X

- Ó Gráda, Cormac, , Population Studies, March 1975, 29 (1): 143–149, JSTOR 2173431, PMID 22091811, doi:10.2307/2173431

- Ó Gráda, Cormac, , Manchester University Press, 1993, ISBN 0719040353

- Ó Gráda, Cormac, , Medical History (Princeton University Press), 2000, 45 (1): 136–137, ISBN 978-0-691-07015-5, PMC 1044715

- Ó Gráda, Cormac, , Dublin Press, 2006, ISBN 978-1-904558-57-6

- O'Neill, Joseph R., , ABDO, 2009, ISBN 978-1-60453-514-3

- O'Sullivan, T. F, , The Kerryman Ltd., 1945

- Paddock, W. C, , Advances in Plant Pathology, 1992, 8: 197–222

- Póirtéir, Cathal, , RTÉ/Mercier Press, 1995, ISBN 1-85635-111-4

- Rifkin, Jeremy, , Plume, 1993, ISBN 978-0-452-26952-1

- Ritschel, Dan, , Department of History, University of Maryland, 1996, (原始内容存档于2009-02-21)

- The Register Office, , 2005 [2010-09-21], (原始内容存档于2010-07-01)

- Trevelyan, Charles E, , London, 1848

- Ross, David, , New Lanark: Geddes & Grosset, 2002, ISBN 1-84205-164-4

- Shaw, George Bernard, , , 1903

- Society of Friends. Central Relief Committee, , 1852

- Uris, Jill; Uris, Leon, , Bantam Books, 2003, ISBN 978-0-553-01381-8

- Vaughan, W.E; Fitzpatrick, A.J, W. E. Vaughan; A. J. Fitzpatrick , 编, , 皇家爱尔兰学会, 1978

- Ward, Mike, , American-Stateman Capitol, 2002 [2010-09-20], (原始内容存档于2011-05-11)

- Woodham-Smith, Cecil, , Penguin, 1991 [1962], ISBN 978-0-14-014515-1

延伸阅读

- Coogan, Tim Pat. . St. Martin's Press. 2012 [2020-05-09]. ISBN 978-0-230-10952-0. (原始内容存档于2020-05-12).

- Daly, Mary F. . Dublin: Dundalgan Press. 1986. ISBN 978-0-85221-1083..

- R. Dudley Edwards and T. Desmond Williams (eds.), The Great Famine: Studies in Irish history 1845–52

- 亨利·乔治, Progress and Poverty Chapter 6: "The Truth about Ireland" – George's account of the Irish famine.

- Robert Kee, Ireland: A History

- Mary C. Kelly, Ireland's Great Famine in Irish-American History: Enshrining a Fateful Memory. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2014.

- John Kelly, The Graves are Walking, The Great Famine and the Saga of the Irish People (2012)

- Mac Suibhne, Breandán. . Hamden: Quinnipiac University Press. 2017. ISBN 9780997837476 (英语).

- Canon John O'Rourke, The Great Irish Famine [1874]. Veritas Publications, 1989.

- George Poulett Scrope, Letters to Lord John Russell on the Further Measures for the Social Amelioration of Ireland|Letters to Lord John Russell on the Further Measures for the Social Amelioration of Ireland. James Ridgway, 1847.

- Tóibín, Colm; Ferriter, Diarmaid. . Profile Books Limited. 2001. ISBN 978-1-86197-2491.

- The "Hungry Forties", an analysis of the Chrononym

- 查尔斯·曼恩,1493:物种大交换开创的世界史,克诺夫出版社

外部链接

| 维基共享资源中相关的多媒体资源:爱尔兰大饥荒 |

- Irish National Archives information on the Famine 页面存档备份,存于

- Hunger on Trial: An Activity on the Irish Potato Famine and Its Meaning for Today 页面存档备份,存于 A free downloadable lesson for high school social studies classrooms from the Zinn Education Project.

- Cork Multitext Project article on the Famine, by Donnchadh Ó Corráin

- Historical society of Pennsylvania. Primary Sources. The Curtis Family Letters, Irish Immigrant Letters Home. 页面存档备份,存于

- "The Great Irish Famine", BBC In our time podcast, April 2019 页面存档备份,存于

_-_BL.jpg.webp)