意大利王国 (中世纪)

意大利王國(拉丁語:或Regnum Italicum)是位于意大利半岛北部的政治和地理实体,继承了于774年被查理曼攻占后的伦巴底王国。

| 意大利王國 Regnum Italiae(拉丁语) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 774年-961年 | |||||||||

洛泰尔二世(948年-950年)治下的意大利 | |||||||||

| 地位 | 法蘭克王國 (774-843) 中法兰克王国 (843-855) 加洛林王朝内部争夺 (855-888) 不稳定时期 (888-962) | ||||||||

| 首都 | 帕維亞 | ||||||||

| 宗教 | 天主教 | ||||||||

| 政府 | 君主制 | ||||||||

| 意大利國王 | |||||||||

• 888年-891年 | 贝伦加尔一世 | ||||||||

• 933年-947年 | 意大利的雨果 | ||||||||

• 947年-950年 | 意大利的洛泰尔二世 | ||||||||

• 950年-961年 | 贝伦加尔二世 | ||||||||

| 历史时期 | 中世纪 | ||||||||

• 查理曼征服 | 774年 | ||||||||

• 查理曼在罗马加冕 | 800年 | ||||||||

• 路易二世统治 | 844年-875年 | ||||||||

• 贝伦加尔一世统治 | 888年-924年 | ||||||||

• 奥托一世 在帕维亚加冕 | 951年 | ||||||||

• 奥托一世在罗马加冕 | 962年 | ||||||||

• 奧托一世推翻王國 | 961年 | ||||||||

| ISO 3166码 | IT | ||||||||

| |||||||||

历史系列条目 |

|---|

| 意大利历史 |

|

|

|

中世纪

|

|

话题

|

| 年表 |

|

|

意大利王国见证了其统治者法兰克王国的加洛林王朝因封建主义的发展而解体,萨拉森人和马扎尔人的入侵,以及由于控制王国可以使得其控制者得以被教皇加冕,而围绕王权引发一系列斗争。从950年起德国君主将意大利王国纳入自己领地,意味着其成为神圣罗马帝国的一部分。

加洛林王朝统治下的意大利王国

查理曼及其继任者

公元756年,伦巴第王国的埃斯托夫(Aistulf)去世后,德西德里乌斯(Desiderius)被选为新国王。这位伦巴底王国的新国王重新控制了斯波莱托公国(Duchy of Spoleto)及贝内文托公国(Duchy of Benevento),强化了自己的王权统治,同时还夺得了教皇手中的领土,此前这些被法兰克人占领的地区因丕平献土而重新被教皇所控制。

然而771年,查理曼(Charlemagne)成功成为法兰克王国唯一的国王,同时教宗哈德良一世(Adrian I)在罗马的教派斗争中占了上风,这威胁到了德西德里乌斯的统治地位。德西德里乌斯试图扶植查理曼的侄子夺取王位,与此同时教皇要求德西德里乌斯归还被其占有的领土,这促使教皇和法兰克国王间达成了一项新的协议[书 1]。

在一次773-774年以保护哈德良一世为名的征战中,查理曼征服了伦巴底王国,迫使国王德西德里乌斯投降,并夺取了王冠及“法兰克与伦巴底人之王及罗马人贵族”(rex Francorum et Langobardorum atque patricius Romanorum)的头衔,将北意大利纳入了自己的领土中。这个由法兰克的加洛林王朝统治的意大利王国包括意大利半岛的中北部,但不包括被拜占庭占领的威尼斯共和国(Republic of Venice)(包括威尼斯潟湖部分),以及丕平献土的罗马涅加五城地区(Pentapolis)和罗马公国(Duchy of Rome);斯波莱托公国由法兰克公爵领导,属于王国领土,而贝内文托公国虽然承认加洛林王朝的统治,但实际处于独立状态[书 2][书 3]。

由于法兰克王国的领土极度扩张,781年查理曼任命他的两个儿子路易(Louis)和丕平(Pepin)分别作为王国边缘地区的阿基坦公国(Duchy of Aquitaine)和意大利王国的国王。此任命的目的是为了支持他的扩张主义政策,他的儿子丕平对父亲的这项对抗拜占庭帝国的政策非常遵从。在丕平于810年去世后,查理曼于813年以授予丕平的儿子伯纳德(Bernard)王位的方式保证了意大利王国的地位,但与此同时,查理曼已决定将法兰克王位继承给他的儿子路易——他之后被称为虔诚者路易[书 4]。

在查理曼于814年去世后,虔诚者路易终于获得了皇权。起先,尽管意大利依旧依附于法兰克王权,国王路易允许伯纳德保留王室头衔,但在817年4月,亚琛主教座堂和亚琛王宫间的画廊垮塌使得经过的路易国王被砸伤,7月时他决定通过帝国诏令(Ordinatio Imperii)的法令管理继承权,将他的长子洛泰尔一世(Lothair I)任命为共治皇帝[1],同时这项诏令确定了他的儿子们的领土分配,规定了作为王国继承人的洛泰尔一世与其兄弟间的政治关系,然而这些法令中没有与伯纳德相关的条款[书 5]。认为其地位受到威胁的伯纳德继而发动了针对皇帝的叛乱。伯纳德随后被击败,他在囚禁后被致盲,最终于818年4月去世。伯纳德的意大利领土被委派给了洛泰尔一世,尽管在10年间他偶尔居住在意大利地区[书 6],但他不是作为此地区之王而是作为皇帝直接管辖此地区[书 4]。在823年的复活节日,洛泰尔一世重新在罗马被加冕为国王,次年他逼迫教宗安日纳二世(Eugene II)接受罗马宪法(Constitutio Romana),其重申了法兰克对罗马的统治权[书 7]。然而,虔诚者路易并没有停止对意大利地区的管理,他于828年将弗留利公爵鲍德里克(Baldric)废黜,将其已扩张至克拉尼斯卡及克恩顿的领土[2]分为4个伯国:弗留利、伊斯特拉、克拉尼斯卡以及克恩顿-下潘诺尼亚。弗留利地区于846年交予了贝伦加尔一世(Berengar I)的父亲埃伯哈德(Everardo)[3];克拉尼斯卡及克恩顿交予第三子日耳曼人路易(Louis the German),由于此时两地都处在共治皇帝——他的兄弟洛泰尔一世的统治下,这使得洛泰尔一世与日耳曼人路易两兄弟间产生摩擦[4][书 8]。

829年8月,洛泰尔一世被父亲流放到了意大利,他同父异母的弟弟秃头查理(Charles the Bald)被给与了领土[书 9],这使得国王与其子嗣在继承权间产生矛盾。为了保证王国的统一,同时也因其自829年起更频繁地住在意大利(这意味着他的行动被限制在当地),洛泰尔一世介入了对抗其父亲的内战。用这种方式他强化了王国的存在[书 4],但由于洛泰尔一世对北欧的事务更感兴趣,他并没有扩大加洛林王朝在意大利王国的影响力[书 10]。

内战于843年《凡尔登条约》签署后结束,条约中3位存活的兄弟决定将王国分割:

- 日耳曼人路易分得东法兰克王国

- 秃头查理分得西法兰克王国,同时还在与他的外甥丕平二世(Pepin II)争夺阿基坦

- 自817年起成为国王的洛泰尔一世,分得包括王国首都亚琛以及罗马的中法兰克王国。

(在844年,洛泰尔一世将意大利王国交予他的儿子路易二世(Louis II),后者于850年正式继承了王位。在855年洛泰尔一世去世前,按照《普吕姆条约》,王国的其余地区——洛泰尔王国(Lotharingia)及下勃艮第(Lower Burgundy)被分别分给了次子洛泰尔二世(Lothair II)和小儿子普罗旺斯的查理(Charles of Provence)。)

路易二世在位时期扩张了王国,增加了阿尔勒、艾克斯及昂布兰主教区[书 11],在他的兄弟普罗旺斯的查理于863年去世后,他试图将此前的拉文纳总督区纳入意大利王国[书 12]。但路易二世最重要的贡献是积极干预以稳固加洛林王朝的统治,他将很多主教纳入他的控制下,颁布法令来发展他的王国,打击盗贼,建筑、道路及桥梁的衰败,加强中央权力以对抗滥用权力的地方领主[书 13][书 14],相比法国西部,路易二世保持了一个更集中的组织结构。

路易二世在位期间,国王头衔与意大利王国间的联系有了更多的意义,洛泰尔一世在分割中法兰克后,国王头衔限于意大利地区[5]以及保护教皇国,结果是在路易二世去世后,教皇国开始主动任命皇帝[书 15]。

政权制度

当伦巴底人在6世纪入侵意大利时,伦巴底人将王国领土上的治理权分给了各个将领并授予了公爵头衔,总数30位左右,其下的自主地产(allod)拥有者为公共防卫服务。与自主地产一同的还有由地方官(gastald)管理的皇室财产[书 16]。在经过了公爵统治时期,奥塔里(Authari)重拾君主制之后,由于行政和司法政策在中央权力与公爵权力的抵抗间摇摆,伦巴底国王的地位比较难定义[6]。

法兰克人的征服并不意味着意大利与此前的伦巴底王国彻底割裂开,其依旧保留了许多伦巴底时期的特征[书 17]。帕维亚依旧作为首都[书 18],尽管米兰作为居住地以主要的造币厂更受欢迎。此外,具有公共性质的皇家权力以及通过如皇室检察官(Missus dominicus)和市政官(Scabino)[7]之类的官员将首都帕维亚与王国其他城市连接起来的管理与行政的系统维持了很长时间[8]。另外,由于伦巴底国王的立法得到了加洛林王朝的认可,一部由伦巴底人与加洛林牧师会所起草的伦巴底法律文本(corpus)得以保留[书 19]。

弗留利公爵于776年发动的反叛失败后,大多数的伦巴底公爵都被法兰克伯爵取代了,余下对加洛林王朝效忠的伦巴底公爵被整合进了加洛林伯国的行政系统中,于是尽管他们保留了在教会中的位置,伦巴底贵族的政治力量依旧开始大幅锐减[书 20][9]。不仅公爵被取代,原先的公国也被拆分成伯国,如弗留利公国于828年被拆分成伯国[书 8]。

伯爵是中央行政的公众代理,是国王在各伯国的代表,负责维护公共治安、收税、征兵以及民事及刑事的,尤其是与财产有关的司法管理[书 21][书 22][书 23]。每个伯国被划分为更小的区,区中的市政官管理小的犯罪活动及个人性质的诉讼。加洛林的伯爵们自此继承了伦巴底的公爵及地方官来管理王国的各区。在边界区域,军事区被建立以此来守卫被称为边疆区(march)的区域,其由各伯国汇编而成,听从侯爵的军事指挥[书 24][书 25]。斯波莱托和弗留利的统治者保留了公爵的头衔,与侯爵交替或加入侯爵,以此来强调政府在边界区域的责任[书 26]。在意大利王国,作为边界区域,有几个边界区被建立:弗留利边疆区(March of Friuli)——803-836年扩张至伊斯特拉[书 27],原本用来对抗斯拉夫人和阿瓦尔人,在10世纪中期扩张至特伦托形成维罗纳边疆区(March of Verona);托斯卡纳边疆区(March of Tuscany)用来抵抗撒丁岛来的萨拉森人的突袭;以及斯波莱托边疆区或称斯波莱托公国,用来抵御南伦巴底或西西里岛的穆斯林[书 28][10]。在9世纪末的圭多三世(Guy III)在位时期,王国的西部建立了伊夫雷亚边疆区(March of Ivrea)和伦巴底边疆区[11]去抵御弗雷辛尼特(Fraxinetum,今拉加尔代弗雷纳地区)的萨拉森人[12],但后者被米兰主教的势力所遮蔽[13]。作为公职官员,伯爵和侯爵与君主间不一定是从属关系,但当中央行政表明不能维持一个服务于国王的官僚机构时,这些官员往往从势力强大的军事委托人中挑选出来,同时面对不佳的货币流通情况,他们通常被给予土地作为回报[书 18]。国王试图去确保伯爵、公爵和侯爵的公职的同时使其不失去公共性质,并且通过封臣服务加强了他们对王权的服从,以从国库的土地中换取利益[书 29]。因此,加洛林的君主将王国的行政以忠诚契约的形式委托给贵族,这些贵族们也被给与了领土以换取他们的忠诚以及军事支持(通过提供武装随从的形式)。公职官员的行动基本上依旧是镇压私人暴力的军事力量。

公职人员们为获得对他们有利的特殊利益而对农民群体做出了滥用权力的行为,使得其与战士们(arimanni)以及那些与握有公共权力的贵族没有良好关系的世俗及教会首领发生冲突[书 30]。为了与伯爵对抗,国王得到了他的附庸(称为vassi dominici)的帮助[书 31],以换取国王的允诺,使得他们得以从皇室及教会财产中获得利益。附庸们可以为国王的军队招募自己的部队而不必服从于伯爵的命令[14]。除了附庸之外,国王还行使教会命令来监督公职人员、控制城市及交通路线以及获得人民的服从,进而雇佣其拥护者来管理修道院和主教辖区[书 32],其从同样的军事贵族中选出,他们得到的回报是对教会的捐赠以及豁免权[书 18]。国王对教会权力的依赖使得加洛林王朝的意大利出现了主教和修道院长豁免权扩大的情况,使得国王自己的官员在教会领土上失去了权威。尽管最初豁免权保证了教会土地不被侵犯,且并没有取消伯爵对没有仆人身份的居民(农奴)的管辖权,但豁免权还是以在主教和院长间建立起的贵族式的权威的形式发展起来,使得教会得以胁迫豁免土地上的所有居民,不管是自由人还是农奴,这使得伯爵和国王的其他代表公共权力的官员不能以税收或借贷的形式对教会财产进行强征,于是教会秩序作为一种自治权力被建立起来[书 33]。由于加洛林国王有着有效的军事指挥,并以强权统治着他的仆人、移民和财产,所以其几乎没有给世俗权势发行过豁免证书,这也是为何国王的官员们总是避免对这些教会区域进行专横的管理。

强力统治需要一个附庸的委托人来为世俗和教会领主提供武装服务,附庸从领主的自主地产中获得报酬。这些国王官员的委托人们:伯爵、公爵或侯爵加强了国王的军力,也加强了国王手下官员的权威。此外,这些官员只要有公共责任,就可以从国王处获得税务减免,然而由于他们来自权势家族,他们可以通过从私有地产中拿出部分土地来授予的方式培养自己的附庸;但当官员不再服务于国王时,他们并不会停止资助附庸[书 34]。

掌管国王收入的伯爵、修道院院长、主教及官员们只能将其交给行宫伯爵管理,其为君主代表[书 35]及皇室顾问团(curia regis)(同时也是当时的上诉法院)的主席[15][书 36]。但除此之外,对君主的监督被委托给了两位在几个伯国巡回的皇室检察官(一位世俗官员,一位来自教会),来辨别滥用职权的行为,让伯爵履行其职责,保持忠诚并定期向君主汇报。检察官从伯爵、主教和院长中选出,在不失去其职责的情况下为其增加了巡回检查的任务,虽然这些任务是在他们自己的行政区以外的地区进行[书 37]。它的任务包括整合帝国领土,保持公共机构如法院和军队的正常运转并遵守君主的规定[16][17]。随着中央权力的衰落,检察官逐渐不再活跃,尽管在意大利他们持续存在至11世纪[书 38]。

社会秩序

加洛林王朝对意大利的征服并没有为其带来移民,取而代之的是武装部队被引入及分配到城市及战略要地,以此来控制陆上及河流的交通要道以及伦巴底的核心地区[书 3]。

政治权力分配的变化并没有对伦巴底贵族基于土地控制所形成的经济实力产生显著影响。事实上,伦巴底贵族通过服从于法兰克人政策的方式保住了自己的地位,然而在830年代,当洛泰尔一世与支持他的贵族被流放到意大利[9],以及在834年,当重回王位的虔诚者路易以从伦巴底、教会和王室财产中没收的土地为代价在意大利建立起法兰克人统治阶级时,法兰克对当地的影响开始增加。其中一些家族在后加洛林时代在王国中有着举足轻重的地位,如弗留利的安罗奇家族(Unruochings)、帕尔马的苏珀尼德家族(Supponids)和斯波莱托的维多尼家族(Widonids)[书 39]。因此,新的法兰克贵族除了将掌控领土主权作为稳固自己王权的方式,也通过皇室捐赠获得了重要的领土基础。而且他们还利用政治权力为自己牟利,与教会机构以及富裕的伦巴底家族建立联系。然而,这些举措并不意味着打破,而是融入现有秩序[书 40]。

那些定居在意大利,来自于阿尔卑斯北部并属于不同种族(法兰克、日耳曼、巴伐利亚、勃艮第)并听命于国王或为贵族服务的伦巴底将士们被并入了当地的领主中[书 41]。这些军力在军事甚至政治方面长期为国王或其代表——伯爵们服务,但这种公共关系可以通过与附庸的私人关系而加强,这种机制是法兰克在征服伦巴底后所引入的[书 42]。

当公共权力无法提供足够的保护时,附庸体系被发展了起来,在这种属于监护征赋制的体系中,一个自由人为有权势的人服兵役以换取保护和援助;以这种方式,曾经是自由人并拥有自主地产的战士成为领主的委托人,这在军队中非常明显,因为虽然军队的动员是针对自由人的,但这些与伦巴底战士组成的军队是由附庸委托人所构成的,这些委托人们基于附庸至高级官员的个人关系。当伦巴底战士为公众服务时,附庸们则为领主服务,后者通过保障领主的领土利益的方式为他们提供生计。这些以营收为目的的土地增强了附庸的权威,他们此时也是自主地产的持有者。除了附庸以外,还有其他隶属于强大世俗或教会贵族的从属关系,比如基于租金支付的租用关系[书 43]。

在意大利王国,人们不是各自独立地生活而是形成村落,村落周围是被谷物、葡萄和草地覆盖的耕地,以及村民们经常使用的未开垦的牧场和森林。庄园(拉丁文:curtis)是与大领主直接有关的财产,它由领主直接管理的土地(拉丁文:dominicum)及其他由农民耕种,形成被称为massaricium的土地(领地)构成。庄园领地不是连续的,而是分散在不同的乡间,将部分的村落包围。这意味着,一方面领主需要委托不同的管理者去管理散落各处的庄园,而另一方面,在同一村落中有农民为不同的领主工作。在形成大领主庄园的土地之外,还有一些小的非依赖型自主地产,由伦巴底战士们拥有,这些伦巴底战士在加洛林统治时期仍可独立于附庸关系之外[18]。这些伦巴底战士是小型领地的领主,并不依附于其他人,但要服务于公共权力,其包括应国王的要求提供军事援助,维护桥梁、道路和公共及宗教建筑,以及在公职人员和主教长在当地行使职责时对其进行协助[书 44]。伦巴底战士们受到大领主或其附庸的严苛对待(加洛林教令称其为压迫(oppressiones)),这些领主被武装起来且受益于温顺的性格,其试图创建一个更加一致而紧凑的领土集团[书 45]。

与教皇的关系

在伦巴底统治时期,教皇处在拜占庭的管理之下,远离君士坦丁堡的王室而拥有广泛的自治权。但在8世纪,教皇因圣像破坏运动而与拜占庭皇帝发生宗教冲突,此外,由于惧怕伦巴底王国的扩张威胁到其在意大利的领土,教皇向法兰克人求助。法兰克人之王矮子丕平(Pepin the Short)于756年以被称为丕平献土的行动,给予教皇斯德望二世(Stephen II)统治拉文纳总督区的临时权力,但教皇继续臣服于拜占庭帝国。查理曼对伦巴底的征服使得法兰克王国统领了这一地区并限制了教皇对领土的渴望,直到教皇良三世(Leo III)断绝与拜占庭的关系并为查理曼加冕[19],这意味着他对罗马的政治主权得到了承认[20]:皇帝是罗马遗产的统治者,而教皇作为皇帝的副手管理着这片区域[21]。817年达成的路易协定(pactum ludivicianum)确定了教皇与皇帝的关系,其中教皇的领土、管辖权及权力被定义,自由的教皇选举被承认,在教皇的请求下皇帝可以干预[22]。824年起草的罗马宪法加洛林对教皇领地的主权进行了确认[书 7],共治皇帝洛泰尔一世用两位皇室检察官将教皇的政治及行政行为纳入皇帝的控制之下,并迫使其在祝圣前宣誓向国王表忠诚[书 46][书 47],他的儿子路易二世通过干预教皇选举,控制罗马的内部事务及前大主教[书 48],以及在领土上设置附庸的方式维持了这些特权[书 47]。尽管帝国控制者教皇,但850年4月路易二世的涂膏及加冕仪式确立了延续整个中世纪的惯例,即这种加冕仪式只能在罗马,并只能由教皇来执行,即便路易二世此前已被加冕为王。855年,在洛泰尔一世退位并去世后,尽管路易二世已经是意大利国王,但他并没有获得阿尔卑斯北部的领土,不过当他成为意大利君主时,帝国的头衔依旧被定为意大利王国[书 49]。

萨拉森人对意大利海岸的突袭促使教皇国向路易二世寻求保护,此外,教皇也需要保护来对抗罗马贵族,所以从那时起皇帝的责任之一就是保护罗马教廷[书 49]。路易二世于875年去世后,教皇国失去了保护,迫使他们去寻找可以帮教廷抵御穆斯林及本土领主的可加冕的候选者。即便如此,教廷还是要向拜占庭寻求帮助,因此在宗教事务上,教皇与拜占庭选择了更加灵活的立场[23]。

萨拉森人的入侵

导致加洛林时期的意大利王国发展的另一因素是萨拉森人的入侵。这些入侵从8世纪初开始,但这些影响从830年代才开始加剧,一方面,查理曼留下的帝国缺乏长久的陆军、海军、坚固的防御工事和金融体系;另一方面,由于虔诚者路易的继位问题,帝国在政治上出现了一系列内战及王朝冲突。除此之外,7世纪的伊斯兰入侵切断了海上贸易路线,8世纪的萨拉森海盗并没有在海上劫掠,而是在陆上建立他们的基地。在上述背景下,萨拉森人在830年代开始入侵西西里岛,并以此为据点继续入侵意大利南部,在当地他们起初以雇佣军的方式介入[书 50],支持拜占庭(在那不勒斯公国和阿马尔菲公国建立)和伦巴底(在贝内文托公国、卡普阿公国、萨莱诺公国建立)等多方势力的斗争。

贝内文托北部的斯波莱托公国是意大利王国的边境地区,洛泰尔一世曾在842年任命斯波莱托的圭多一世(Guy I)为侯爵,委托他守卫罗马并处理好与伦巴底人的关系[书 47]。因此,当一支来自那不勒斯的海盗舰队于846年8月13日进入台伯河对罗马郊区进行劫掠时,斯波莱托的军队到来并将其击退[24]。但在处理与伦巴底势力的关系上,斯波莱托公爵却在寻求扩张:他抛弃伦巴底人的利益以使自己的公国得到扩张[书 50],并支持伦巴底人的内部争斗,于849年成功使得贝内文托公国分裂[书 51],由于这削弱了伦巴底势力并使其更加依赖斯波莱托,使得萨拉森人在意大利半岛南部的引入和扩张更加容易。

斯波莱托公爵的这一行为,尽管增加了加洛林王朝对意大利南部的影响,但却增强了他的个人势力及从国王权威中独立出来的趋势。面对这种情况,路易二世采取了更为直接的政策,以及在斯波莱托的圭多一世于860年去世前拒接了圭多的儿子兰伯特一世(Lambert I)继承爵位[书 51],并不得不平叛斯波莱托因此而爆发的起义,在平叛中路易二世意识到了此地区的实力,并以此作为起点实施其保卫基督教世界及其教区,阻止半岛南部的伊斯兰势力的帝国计划[书 52]。

866年5月,在拜占庭舰队的协助下,路易二世开始了他在意大利南部对抗穆斯林势力的征程[24]。虽然在夺取马泰拉、韦诺萨、卡诺萨、奥里亚获得了成功,871年夺取巴里尤为成功,但普利亚及卡拉布里亚的大部分地区依旧在萨拉森人的控制下[书 53]。这些胜利被拜占庭皇帝巴西尔一世(Basil I)视为威胁,导致路易二世被贝内文托的阿德尔奇斯亲王(Adelchis)包围了几个月[书 54]。回到自己的王国后,路易二世准备再次远征萨莱诺的穆斯林围攻者[书 55],但他在夺取塔兰托失利后,于875年8月在布雷西亚去世[书 56]。伴随着国王路易二世的死,加洛林王朝对意大利王国的统治崩塌,贝内文托公爵重新倒向拜占庭,拜占庭帝国因此稳固并重新获得了在意大利半岛的地位[23]。

尽管路易二世做了不少征战,但对萨拉森人的抵抗及遏止主要由半岛南部的拜占庭人进行,因此穆斯林开始对北部的加洛林控制地区发起攻击。萨拉森人在明图尔诺的利里河上建立了一个基地,在此他们一直坚持到915年的加里利亚诺战役,在战役中被教皇若望十世(John X)组织的联军逐出此地。他们甚至与纳伦汀的海盗勾结进入亚得里亚海,直到11世纪,北部城市的商业及海上力量开始复兴,诺曼人开始征服南意大利时,萨拉森人势力才不可避免地从此地退出。

在另一边,萨拉森人于840年突袭了普罗旺斯,结果在890年左右在弗雷辛尼特建立了永久基地,并基于此控制了阿尔卑斯山通道近一个世纪,于972年捉住了克吕尼的圣马乔卢斯(Majolus of Cluny),至此他们终于被当地人关注,并最终在973年的图尔图战役中,当地贵族联合起来将其驱逐出此地,不过他们对此地的占领加速了法兰克与意大利之间的加洛林关系纽带的瓦解。自此以后,沿岸地区的再殖民化得到了证实[书 57]。

后加洛林时代的意大利王国

这个时代以缺乏有效而长久的统治力量为特征,这使得地方统治者可以扩大权利范围并控制领土。直到公元888年,加洛林王朝都在王室间相互继承,不过作为外族国王,他们在意大利半岛只存在了很短一段时间;888年后,贵族家族就皇室头衔问题展开了争议,对其占领首都帕维亚及皇宫的合法性提出了质疑[书 58]。最终在9世纪末,意大利王国逐渐脱离加洛林王朝的控制,成为一个半独立的国家。

加洛林国王给予大贵族家庭豁免权、特权、土地和职位以使得他们同意成为国王的附庸,他们在当地扎根并建立了自己的委托人网络。安罗奇家族控制着弗留利边疆区,从874年起当地的侯爵是贝伦加尔一世(Berengar I),因此,他们的责任不仅包括保卫北意大利免于斯拉夫人的进攻,而且还要保护通往巴伐利亚的布伦纳山口道路,并与统治帕尔马、皮亚琴察和布雷西亚伯国的苏珀尼德家族联姻[书 59]。在南边,斯波莱托公国依旧在维多尼家族统治下,并插手了罗马、那不勒斯和卡普阿的事务。除了弗留利和斯波莱托,王国中还有两处主要的领土可以改变王国的权力平衡,伊夫雷亚边疆区和托斯卡纳边疆区:在最西边,伊夫雷亚的藩侯安斯卡一世(Anscar I)控制着通往阿尔卑斯山的通道,并且他还是圭多三世的盟友,而托斯卡纳的藩侯阿达尔贝特二世(Adalbert II)对贝伦加尔一世保持着矛盾的态度[25],利用他的经济和军事资源防止王室在自己的领土上施加权力。自约725年属于意大利王国的科西嘉岛[书 60][26]已被包含进了查理曼和虔诚者路易的捐赠中[27],并受托斯卡纳的藩侯的保护[书 61][28]。在教皇若望八世(John VIII)于882去世后,在圣彼得教产区,罗马教廷陷入了托斯卡纳和斯波莱托贵族家族的派别之争和内斗中。

加洛林统治末期

路易二世死后,当地的伯爵、主教和国王的附庸等贵族希望他们的权力能够继续行使,由于虔诚者路易死后王国被分割,这些贵族的权势被限制在王国的部分地区,同时也限制了其行动的可能性及政治影响力,因此他们需要意大利王国继续存在。由于路易二世没有男性后裔造成了权力真空,这使得担任公职的贵族群体召开会议选择新的君主以维持王国的存在同时保证地方的政治权力[书 54]。他们仍然希望从加洛林王朝成员中选择,但是这些外族国王并没有在意大利永久居留的意愿,同时还需要当地的支持和代表,这就意味着当地的贵族要对其头衔和权力进行妥协退让。而对于教皇若望八世来说,他的立场与追求自治的贵族们产生了冲突,由于路易二世的统治表明只有在意大利本土常驻才能保卫罗马,因此如果帝国尊严意味着捍卫教皇,这就意味着教皇不仅有权力选择意大利国王,而且有权为其加冕[书 62]。

时任西法兰克国王的秃头查理被教皇任命为神圣罗马皇帝[书 63][书 64],并于875年12月加冕,一个月后,他在帕维亚举行的由教皇亲自主持的权贵会议中被选举为意大利国王[书 65]。秃头查理回到西法兰克后任命普罗旺斯的博索(Boso of Provence)为他在意大利的代表[书 66][书 67]。由于这次选举,秃头查理与他的兄弟,东法兰克国王日耳曼人路易发生了冲突。尽管有教皇的要求,但为了应对诺曼人的袭击,秃头查理无法出现在意大利,此时他的侄子巴伐利亚的卡洛曼(Carloman of Bavaria)入侵了伦巴底,此前已失去西法兰克本土大亨支持的秃头查理在返回的途中,即877年10月去世[书 68]。

巴伐利亚的卡洛曼成功占领了北意大利并成为意大利国王,但因患病回到了巴伐利亚,同时教皇在罗马被斯波莱托的兰伯特一世(Lambert I of Spoleto)和伯爵托斯卡纳的阿达尔伯特一世(Adalbert I of Tuscany)围困了一个月,以胁迫罗马贵族向卡洛曼宣誓效忠[29]。然而卡洛曼在879年罹患中风,由于意大利国王就是会成为罗马皇帝的人,若望八世从中干预以防止大亨们在未经他的准许就选出新的国王[30]。卡洛曼于879年11月退位[书 69],寻求帮助的教皇将其目光转向他的兄弟胖子查理(Charles the Fat),帮其在880年1月被认可并加冕为意大利国王[书 70][书 71]。在放弃了对普罗旺斯的博索的征战后,胖子查理于881年回到了意大利并接受了王位。882年2月,由于教皇要求采取措施保卫圣彼得教产区免于斯波莱托的圭多二世(Guy II of Spoleto)的侵扰[书 72][书 73],胖子查理介入了拉文纳的教会会议,结果是颁布了赦免法令(Decretum inmunitatis)来保护公职人员的教会财产[31],然而由于胖子查理在其兄弟青年路易(Louis the Younger)死后回到日耳曼地区以试图夺取整个东法兰克,这项举措最终是徒劳的,胖子查理使得教皇无法获得领土的归还。

公元883年,圭多三世成为了新一任斯波莱托公爵,在他进攻罗马前,教皇玛理诺一世(Marinus I)寻求国王的帮助,使得后者于883年4月回到了意大利。在一次于维罗纳的集结中,圭多三世被击败并逃至萨拉森人处避难,贝伦加尔一世展开了对圭多三世的征战,但因一场疫病的传播而失败了。最终在一场885年于帕维亚举行的贵族集会上,圭多三世被赦免并向胖子查理宣誓效忠[书 74][书 75]。

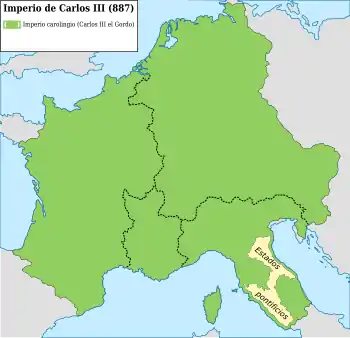

公元885年,胖子查理成为西法兰克国王,但到了887年,贵族们指责其软弱并无力领导王国,并发动了叛变[书 76][32]。887年11月国王在特雷布尔举行了集会,但贵族们选择了他的侄子克恩顿的阿努尔夫(Arnulf of Carinthia)作为国王[书 77],不过是作为东法兰克王国的[33][书 78]。被抛弃的胖子查理不得不退位,回归到阿勒曼尼亚的领土上[书 79][34],并最终于888年1月去世[书 80][35]。

王国的分裂

公元888年胖子查理去世后,他的王国的组成部分被分割[书 79][书 81]。888年初,时任弗留利伯爵的贝伦加尔一世被选为意大利国王,贝伦加尔一世试图建立强大的王权并将王国脱离与教皇国的关系,实际上,他也是加洛林王朝时期第一位没有被教皇祝圣的意大利国王[书 82],但很快圭多三世就成了他的对手;在试图成为西法兰克及勃艮第国王失败后,圭多三世于888年回到了意大利,在伦巴第教会势力与伊夫雷亚侯爵的支持下[书 83],他向有苏珀尼德家族支持的贝伦加尔一世发起挑战。在特雷比亚河击败贝伦加尔一世后,圭多三世于889年2月在帕维亚加冕为王,他的儿子斯波莱托的兰伯特二世(Lambert of Italy)也于891年5月加冕为共治皇帝。圭多三世在位时接受了对王国政治力量的调节和合作,以此得到了想要摆脱专治君主制的王权控制的世俗贵族的支持[书 84]。

在这种皇室权力的划分中,王室的头衔是一种贵族之间对抗其他对手时增加影响力的手段,但它也允许将王室权力扩张到罗马和前拜占庭的大主教中以作为教皇的捍卫者[书 85]。圭多三世试图在意大利恢复秩序,并且在891年,因教宗斯德望五世(Stephen V)担心圭多三世会干涉教皇国领土,而甘愿为其加冕,这也导致了此后892年教宗福慕(Formosus)将其子加冕为共治皇帝。怀有野心的福慕向东法兰克国王克恩顿的阿努尔夫寻求帮助,希望他帮助自己入侵意大利,由于贝伦加尔一世、兰伯特二世和阿达尔贝特二世都未能阻止,经过围攻和突袭后,阿努尔夫成功征服帕维亚成为意大利国王,并于896年2月被福慕加冕为神圣罗马皇帝[36]。然而由于在去往斯波莱托途中感到身体严重不适,他在彻底击溃兰伯特二世之前就匆匆退回了阿勒曼尼亚,他让他的儿子意大利的拉托德(Ratold of Italy)作为意大利国王留下,但他随后也因为贝伦加尔一世和兰伯特二世同意以波河及阿达河为界划分王国[37]而不得不回到阿勒曼尼亚[书 86]。斯波莱托人在罗马夺取权力,教宗斯德望六世(Stephen VI)召开了一次教会会议,会上被挖出的教宗福慕的尸体受到审判及谴责。898年,教宗若望九世在一次于拉文纳召开的教会会议上恢复了教宗福慕的名誉[书 87],阿努尔夫的加冕被废除,而洛泰尔一世的罗马宪法的有效性得到重申,同时教皇国对罗马公国、拉文纳总督区以及五城地区的世俗统治得到了国王兰伯特二世的承认[38]。兰伯特二世去世后不久,贝伦加尔一世便获得了处置整个王国的权力。

贝伦加尔一世的统治时期对于王国是一个转折点。君主权威的衰退使得贝伦加尔一世在统治期间于维罗纳度过了很长时间[书 88],期间不仅被敌军包围,而且从899年开始,马扎尔人在布伦塔河战役摧毁了贝伦加尔一世的军队,王国的首都帕维亚被放火焚城,在此后的整个10世纪上半叶,突袭接连不断的侵扰着意大利。在布伦塔河被击败后,以阿达尔贝特二世为首的贵族们开始质疑他是否有保卫王国的能力,并在之后于900年将普罗旺斯国王瞎子路易(Louis the Blind)拥立为意大利国王,并在次年由教皇本笃四世(Benedict IV)加冕其为神圣罗马皇帝路易三世,但其随后在902年和905年被贝伦加尔一世击败,并放弃了皇室及帝国头衔。

915年贝伦加尔一世因加入了北部贵族联盟,并与南部的伦巴底和拜占庭合作在加里利亚诺战役中将占领当地萨拉森人逐出而被加冕为神圣罗马皇帝。但他不得不再次面对藩侯伊夫雷亚的阿达尔伯特一世(Adalbert I of Ivrea)领导的贵族联盟,后者向勃艮第的鲁道夫二世(Rudolph II of Burgundy)寻求帮助。贝伦加尔一世与鲁道夫二世的争夺随着923年7月菲奥伦佐拉战役中鲁道夫二世的获胜而告终[书 88]。但鲁道夫二世的地位并不稳固,他的后卫部队被前任国王瞎子路易的摄政,意大利的雨果(Hugh of Italy)所威胁,同时贝伦加尔一世依旧有能力重新掌权,当王国处在这样的内部分裂事态的同时,首都帕维亚还处在马扎尔人的抢劫和破坏中[书 89]。

贝伦加尔一世于924年去世,但他的死并没有解决内部冲突。由于鲁道夫二世没有能力抵御马扎尔人[39],由托斯卡纳的埃尔门加德(Ermengarde of Tuscany)领导的贵族求助于与埃尔门加德同母异父的意大利的雨果,他同时也得到了教皇若望十世的支持,后者寻求支持来反对罗马的权贵马罗齐娅(Marozia)[书 90]。雨果于926年7月在帕维亚加冕为意大利国王,此时帕维亚已经再次被重建[书 58],而鲁道夫二世不得不退回他的勃艮第王国。新国王与拜占庭结盟,他将私生女意大利的伯莎(Bertha)嫁给了未来的拜占庭皇帝罗曼努斯二世(Romanos II)并计划联合起来讨伐弗雷辛尼特的萨拉森人。

雨果的目标是得到正式加冕,但他的支持者教皇若望十世在928年被马罗齐娅废黜并关押。当马罗齐娅的丈夫托斯卡纳的圭多(Guy of Tuscany)于929年去世后,马罗齐娅任命她的儿子若望十一世(John XI)成为教皇,并与国王雨果结婚成为其有权势的配偶,加强了她在罗马的威望,使得若望十一世无法反对他继父的加冕仪式。他们的订婚仪式于932年在罗马举行,但马罗齐娅的儿子斯波莱托的阿伯里克二世(Alberic II of Spoleto)发动了民众起义,并将马罗齐娅投入监狱,国王雨果被迫逃亡。尽管做了各种尝试,雨果依旧无法回到罗马[书 91],但在939年雨果将前总督区并入了意大利王国,以报复他的继子,罗马的新权贵阿伯里克二世[40]。

无法利用行政资源的雨果计划通过驱逐自己的对手,以自己的支持者和亲属替代之(尤其是在主教区和边疆区[书 92]),来重建君主的权威;于是他任命他的侄子马纳塞斯(Manasses)担任特伦托、维罗纳、曼托瓦(其组成了特伦托的边界)的主教[书 93],并通过其控制阿尔卑斯山通往阿勒曼尼亚的通道[41]。

933年,意大利的雨果让他的儿子意大利的洛泰尔二世(Lothair II of Italy)与其共治[书 94],并消除了鲁道夫二世干预意大利的风险,由于928年瞎子路易去世后,雨果还继续保留着下勃艮第王国摄政的头衔,于是933年与鲁道夫二世商谈确定了他们的权力范围:意大利归雨果,两勃艮第(上、下勃艮第)归鲁道夫二世[书 95]。但在鲁道夫二世死后,雨果试图通过迎娶他的遗孀士瓦本的伯莎(Bertha of Swabia)以及让鲁道夫二世的女儿意大利的雅德蕾德(Adelaide of Italy)与自己的儿子意大利的洛泰尔二世订婚来加入阿尔勒王国(Kingdom of Arles)[书 96][书 97]。但德意志国王奥托一世(Otto I)以接管新的勃艮第国王康拉德一世(Conrad I of Burgundy)的方式介入,以此来控制这个王国的征服并确保德意志西南边界的安全[书 98]。

任何使得意大利君主不满的地方权力的发展都会被阻止,但这并不意味着公共权力的建立,因为君主的权威是建立在附庸封臣关系及其忠诚度上的。当雨果国王的有力措施都落到了混乱的贵族群体中时,他这些试图将权力集中中央的举措反而使得反对派重新组织了起来[书 99]。伊夫雷亚藩侯贝伦加尔二世(Berengar II of Italy)于941年逃往德意志王国,而雨果将伊夫雷亚边疆区分为都灵边疆区(March of Turin)的阿都因·格拉伯(Arduin Glaber)、热那亚边疆区(March of Genoa)的奥博托一世(Oberto I)以及蒙费拉托边疆区(March of Montferrat)的阿勒拉莫(Aleramo of Montferrat),并增加了皇家外交文书的发表[书 100]。

流亡的贝伦加尔二世从巴伐利亚回到了意大利,吸引了反对雨果国王的权贵们,尤其是主教们的支持[书 101]。意识到自己危险处境的雨果将儿子洛泰尔二世送至米兰,并让他附带了一封信,信中他宣布放弃意大利王国,并要求王位由洛泰尔二世保有。因此,在945年4月于米兰召开的集会上,王国的权势群体为避免将过多的权力交给伊夫雷亚藩侯贝伦加尔二世,同时也为了保持君主的相对弱势,于是让洛泰尔二世继续保有国王的位置[书 102];但他并没有行使任何权利,因为当他在封建制下任命高层顾问(拉丁文:summus consiliarius)时,贝伦加尔二世依旧是王国态势的真正控制者。期望复仇的雨果回到了普罗旺斯,并在他附庸的帮助下组建了一支新的军队,但随后被贝伦加尔二世击败,即便贝伦加尔二世可以继续握有实权,但他最终还是正式承接了王位[书 103]。在贝伦加尔二世的统治下,意大利贵族确保了公共和教会职位的继承权[书 104],与其观点相同的主教被任命,因此阿斯蒂的布鲁宁戈(Bruningo)被任命为王国的首席大臣;但这位曾经的伊夫雷亚藩侯却无法征服伊夫雷亚边疆区新的封建领主,即便他能够拥有其一小部分领土。此外,贝伦加尔二世还要接受来自雨果相关人士的疏远,如雨果的儿子斯波莱托的休伯特(Hubert of Spoleto)被剥夺了斯波莱托领地及行宫伯爵的职位。贝伦加尔二世被指责无法阻止由匈牙利的陶克紹尼(Taksony of Hungary)所领导的马扎尔人,并且由于他对财富的渴望而越来越不受欢迎,还被指控从马扎尔人的勒索中获利[书 105]。

947年4月,雨果放弃王位并带着财富离开意大利,前往普罗旺斯,即便他曾想带军杀回意大利,他还是于次年948年去世[42]。最终,当洛泰尔二世于950年去世后,王室头衔由贝伦加尔二世继承,他联合自己的儿子意大利的阿达尔伯特(Adalbert of Italy)一同登上王位。贝伦加尔二世担心意大利的洛泰尔二世的遗孀,即意大利的雅德蕾德,可能与一位贵族再婚而威胁到他的统治地位,因此试图将她嫁给自己的儿子阿达尔伯特,在被拒绝后,贝伦加尔二世将其监禁。这一行为引发了对国王的反抗,尤其是忍受贝伦加尔二世苛求已久的主教们,他们成为了反抗的中坚力量,作为雅德蕾德的哥哥,康拉德一世请求德意志国王的介入[书 106]。

雅德蕾德从监禁中逃脱了出来,并向德意志国王奥托一世寻求帮助,奥托一世利用这一态势对意大利半岛局势进行了干预。奥托一世于951年9月率军进入帕维亚,在当地被加冕为意大利国王并迎娶雅德蕾德,但他并没有获得罗马皇帝的称号,原因是斯波莱托的阿伯里克二世不希望外国势力介入罗马,这样会使得他的势力被限制[书 107]。奥托一世于952年2月回到德意志王国,将女婿红色康拉德(Conrad the Red)留在意大利继续与贝伦加尔二世作战,但双方很快达成了协议,双方于8月在奥格斯堡在会面,奥托一世到场,贝伦加尔二世与意大利的阿达尔伯特被认可为意大利国王,但成为了奥托一世的附庸[书 108],同时需将特伦托和弗留利边疆区(及维罗纳边疆区)割让给巴伐利亚公爵[43][44]。

回到意大利后,贝伦加尔二世开始向权贵,尤其是主教们进行报复[书 109],他将摩德纳的圭多(Guy of Modena)任命为首席大臣,替代了阿斯蒂的布鲁宁戈,并利用士瓦本的鲁道夫(Liudolf of Swabia)的叛乱夺回了维罗纳。但随后叛乱被镇压,同时在955年,马扎尔人在第二次莱希菲尔德之战和奥博德里(Obotrites)的斯拉夫人在雷克尼茨河战役中均被击溃,使得德意志国王可以再次出手干预意大利。956年夏天,奥托一世将儿子士瓦本的鲁道夫送至意大利,尽管征战十分成功,但鲁道夫很快于957年9月死于疟疾,在他死后贝伦加尔二世重新获得了权力[书 110]。由于此时在意大利的行动不受任何制约,他试图将意大利创建为一个强大的皇室领地及形成一个忠诚的附庸网络。他占领了斯波莱托公国并威胁到罗马公国,此时在位的是斯波莱托的阿伯里克二世的儿子教皇若望十二世(John XII)[书 111]。教皇请求德意志王国的介入,于是奥托一世开始了对意大利的第二次征战。面对着主教和权贵们的叛变以及微弱的抵抗力量,贝伦加尔二世逃离了帕维亚并烧毁了皇宫,奥托一世率军来到帕维亚,与其子奥托二世(Otto II)于961年9月被加冕为意大利国王。奥托一世沿路来到罗马,并于962年2月2日被教皇若望十二世于圣伯多禄大殿加冕为神圣罗马皇帝,颁布了奥托法令(Diploma Ottonianum),并对817年的路易协定以及824年的罗马宪法进行了确认[书 112][书 113]。然而,由于教皇惧怕奥托一世的权力,遂与拜占庭建立反对其权势的同盟,并让他此前的对手托斯卡纳藩侯阿达尔贝特二世来到了罗马[书 114][书 115]。在963年11月召开的主教会议上,奥托一世将教皇废黜,俘虏了被围困的贝伦加尔二世,他的儿子意大利的阿达尔伯特逃往科西嘉岛。尽管如此,奥托一世依旧需要多次干预罗马,让他指定的候选人与仍然拒绝接受失去对教皇国控制的罗马贵族们对抗。在对意大利的第三次征战中,他成功平息了罗马的问题状况,让其子奥托二世在967年加冕为共治皇帝。此外,他还成功地对南意大利进行了干预。在回到德意志王国后,他于几个月后去世,此后意大利的统治权被德意志王国占有,奥托一世的继承人同样也是意大利国王[书 116]。

封建制度的转变

国王路易二世的统治结束后,后加洛林时代不意味着制度的崩塌,因为在帕维亚宫廷依旧有一个中央行政。这座宫廷是皇室的住所,是金融组织及司法机构的中心(作为官邸,由大法官(archchancellor)领导),甚至作为仓库和厂房,这些都有利于首都的经济活动[书 58]。于898年停止的加洛林家族在公共秩序层面的立法活动包括提醒自由的小地主(即伦巴底战士)履行他们的军事义务以及捍卫自己的权利以防止被公职人员侵害,同时还包括司法行政,对公共建筑的恢复及维护,对妇女权益及财产的保护,公证员对买卖、财产及登记的规定,以及防止对什一税的盗用[书 117][书 118]。

因为公共权力不能保证领土被保护,使得匈牙利人于10世纪上半叶发起的袭击破坏了行政系统,这不仅是因为战斗形式的差异,也是因为伯爵和侯爵更关心自己的庄园而不是城市的安全。在这段被入侵的时期,地区的防御工事的建立没有世俗领主、宗教团体及城市的干预,这些干预此前需要国王的准许才可进行[书 119][书 120]。因此,由于对领土的防御是在未经国王的干预下完成的,这就预示着当地出现权力的私有化[书 121]。在这个被称作城堡化(encastellation)的过程中,一个小型的军事化贵族团体出现在伯爵和主教的附庸关系中,并在当地驻扎,这一团体的出现使得城堡成为有效的地方权力中心。城堡化也出现在了城市中,所以它们依旧是政治及行政中心,由于当时的意大利贵族并不居住在他们自己的领地上而是仍然留在城市中从他们的不动产中获利[书 122],于是城市逐渐转变为为地方权力服务,损害了国王在城市的权威[8]。城堡化所带来的的变化的除了防御方面外,还有与对他们土地的领主的控制以及吸引移民者有关的经济方面的变化[书 123]。另一方面,由于国王不仅没有能力阻止匈牙利人的抢劫与掠夺,也不能阻止大领主的领土野心,自主地产的持有者(即伦巴底战士)向大领主们寻求保护与安全。这些战士们将他们的土地交给了在其土地上生活和工作的大亨以换取他们的私人武装随从的保护。随着小地主数量的减少,国王和他的官员们因发现附庸和大亨们可以有效地提供一定数量的人,且召集他们更加方便,从而抛弃了动员王国中的自由人参军的习惯,因此国王及其官员与自由的小型地主之间的关系是非常特殊的[书 117]。

意大利王国跟随着加洛林帝国其余部分的发展趋势,掌管着各自教区的主教在获得豁免权后利用了中央权力的混乱和无能,索取管辖和税收上的特权,使得他们将世俗管辖纳入其教会管辖权之中[书 124]。主教们加强了自己城市的防御,组织保卫自己的城市并阻止国王官员的进入,因此,通过在其辖区内行使政府职能以及保障军事基础设施,他们形成了如贝加莫、摩德纳、克雷莫纳、帕尔马和皮亚琴察这样的教会公国[45]。面对这些王国不安全的因素,国王不得不放弃土地并给予特权以获得伯爵和主教的私人团体的支持。由于在管理城市时国王更青睐主教而不是伯爵,导致了相当于现今皮埃蒙特大区和托斯卡纳大区的区域被伯爵们控制,而相当于现今威尼托大区、艾米利亚-罗马涅大区和伦巴第大区的区域被主教们控制这样一幅政治格局图的形成[书 125]。

查理三世(Charles III)被废黜并去世后,意大利王国的贵族可以自由地选举居住在意大利的国王,这使得贵族们不承认他们在地区级行使的权力依赖于被同一阶层贵族所选出的国王[书 126]。政治权力与拥有的土地及确保其统治的防御工事有关[书 127],由于加强了领土统治,这便增加了公职的遗传性[书 128]。由于王室权力无法保证区域的和平与安全,它只能通过助长强大的、有权选举国王的世俗和教会领主间的对抗和结盟来维持王国的霸权,这些领主的血统会被国王选为伯爵、侯爵甚至主教和修道院院长[书 129]。

国王贝伦加尔一世用土地、豁免权以及司法和税收特权来获得对反抗马扎尔人入侵的支持,并以此确保支持者的忠诚,这在这段与敌对国王争夺王位时期尤为重要。但由于这些赠与削弱了国王相对于其附庸及伯爵的地位,在这种背景下,贝伦加尔一世的统治成了王国政治的转折点。在他统治之前,王国是一个统一的行政实体,但在贝伦加尔一世死后,君主的权威受到了质疑,因为其基本政策是以捐赠作为与达官贵人谈判、平衡派系并建立联盟的手段[书 130]。从此,王室大臣只负责发布外交政策,其成为王室干预的唯一方式,国王试图通过维持一个复杂的封建关系网络来保证对王国的统治权[书 117]。在外交制度下,财产法被异化并应用于教堂及相关贵族的公共职能,给予其豁免、捕捞及航行权等特权,通过市场和铸币免除从道路和桥梁收取的通行费,认可对塔楼、城墙、城门、护城河、城堡以及防御工事的修建[书 131];最广泛的是授予克雷莫纳教区的,为了让主教获益,贝伦加尔一世永久出让了城市和周边地区的税收权及公共权力。然而公共秩序受到了这些措施的影响,因为这些捐赠及永久让步导致了国库的空虚,使得不管是在豁免地区还是防御的城市及地区,公共、军事和司法职能的行使都受到了阻碍[书 132]。因此,尽管伯国和边疆区依旧是公共区域并受国王支配,伯爵和侯爵依旧是受王室影响的公共职位,但与此同时它们也是权贵家族寻求继承的权利中心,自主地产及军事控制的集中,与头衔相关的公共权力的行使被加入其中,尽管国王以伯爵或侯爵的公职的名义拒绝了这些王朝的野心[书 133]。

意大利王国在神圣罗马帝国的延续

意大利王国政治上从属于德意志王国[46]的情况暗示着其本土存在君主缺失的问题,从990年起,缺位的统治者就丢失了下达法令及收税的权力,这迫使他依靠有权势的世俗贵族,如托斯卡纳侯爵和斯波莱托公爵,同时通过主教来对抗他们[书 134]。主教在城市及其周边地区保有豁免权,也就是在伯爵的管辖范围之外,因此除了如米兰、帕维亚、都灵、曼托瓦、维罗纳、特雷维索[书 135]这样的城市外,公爵、伯爵和侯爵贵族都居住在自己的领地上,而主教们居住在城市中。正是在这种城市环境下,中世纪公社开始诞生[书 136],少数贵族与城市中产阶级的商人、法官、公证员和达成联盟(拉丁文:consortium),来形成城市政府并成立公社[47],其不受主教及王国官员的管辖,同时他们提名自己的代表和执政官,从而逐渐控制城市[书 137]。奥托王朝的皇帝们延续了祖先的政策,在当地支持主教,尤其是德意志血统的主教,从而使意大利更直接地服从于帝国权威[48]。在海因里希四世(Henry IV)还未成年时,教皇利用这一时机脱离了皇帝的监管,1075年教皇额我略七世(Gregory VII)供他私人使用的备忘录,称为教宗训令(Dictatus Papae),其中宣称至上的精神力量高于世俗,神职人员在世俗方面的独立性以及教皇在信仰、道德以及教堂的管理及行政方面的最高管辖权,这引发了教皇和皇帝之间逐渐展开的叙任权斗争[书 138]。此时恰逢地中海贸易复兴,公社现象在意大利传播开来[49]。

叙任权斗争后皇帝的权力衰弱使得德意志贵族们得以增加他们的封建权力[50],在内战结束后,腓特烈一世(Frederick I)得以恢复对意大利王国的统治权,并恢复王权[书 139]。但这些企图遭到了由教皇支持的伦巴底公社联盟的反对。战争于1183年康斯坦茨和约(Peace of Constance)签署后结束,合约中皇帝承认及城市公社的自治权,同时公社承认皇帝的法律权威[51]。他的孙子腓特烈二世(Frederick II),同时也是西西里国王,恢复了在意大利重塑皇帝权威为目的的尝试,遭到了教皇的反对。这导致了其与统治地位的贵族公社的冲突,倾向皇帝的派别称为吉伯林派,支持教皇的派别称为归尔甫派[书 140][52]。直到1250年腓特烈二世去世及大空位时代的到来,帝国的干预才被表明是无效的,政治分裂的态势开始稳固[53],使得真正的政治权力转移到了地方公社中[54]。

归尔甫派和吉伯林派的斗争产生了一个弱而不稳定的公社政府[书 141]。在这种情况下,各公社向城市中掌握地方司法权的法官提供最高权力,以保证公社内的秩序,以这种方式,出现了以个人统治,其持有者可以终生巩固他的权力并将其传给他的继承人[书 142][55]。大空位时代使得庄园制度在意大利北部传播[56]。然而,在一些公社中,如在托斯卡纳,统治者拒绝建立共和政体,因为其中有商人和银行家形成的贵族寡头政治,他们至少在寻求商业繁荣方面保持团结,且不接受放弃个人或家庭寻求政治统治的城市权力[57]。

尽管腓特烈二世死后,皇帝已无法向意大利王国行使政治权力,但他们依旧保留着作为法律合法性最后来源的角色,同时其最高管辖权依然受到承认[58]。通过这种方式,城邦共和政体从皇帝处购买并获得承认其自由的特权,这意味着其对帝国的最高管辖权的承认[59]。地方领主要求被承认为帝国的代理人同样体现了帝国对意大利管辖权的有效性,但这意味着这些统治者可以不受公社中可能的公民限制的管理,这样一来他们就有了行动自由,可以通过领土扩张的方式达到发展自己王朝的野心,最终导致了其与意大利其他领土的战争[60],而这是稳固领主权力的重要因素[书 143]。这导致了更大、更结构化的政治实体在15世纪形成[61]。从1395年开始,皇帝开始陆续给领主授权,将其列为公爵或侯爵,同时批准世袭的领土公国[62]。

15-16世纪间,帝国进行了改革,通过宫廷会议,皇帝获得了与帝国在意大利的管辖权相关的所有权力[63]。与此同时,法国介入了意大利战争(1494-1559),重新激起了皇帝对意大利的兴趣,尽管在1529年《巴塞罗那条约》签署时,皇帝查理五世(Charles V)成为了意大利的仲裁者[64],但最终他的领地被传给了他的继承人西班牙国王,所以皇帝在意大利王国没有了特定的领土,而且他的权力仅限于为意大利王国分散的大小封地的封建宗主[65]。17世纪晚期,西班牙帝国的衰落加强了帝国在意大利的地位,并获得了意大利封建领主们的支持[66]。西班牙王位继承战争(1701-1714)过后,西班牙在意大利半岛的势力被清除,帝国全权代表职位被设立作为皇帝的授权代表,其被认为是意大利各封地真正的中央权威,确保了他们的贡献[书 144]并成为了第一个封建法院[书 145]。法国于18世纪晚期干预,并在意大利建立了法国的附属国,1801年2月9日签署的吕内维尔条约消除了帝国在意大利境内的势力。帝国最终于1806年灭亡,此后拿破仑一世(Napoleon I)在此地建立了他自己的意大利王国(1805-1814)。

参考资料

- 参考书目相关

- Rosamond McKitterick (1995), pp. 300-301

- Rosamond McKitterick (1995), p. 175

- Giovanni Tabacco (1989), p. 116

- Rosamond McKitterick (1995), p. 304

- Margaret Deanesly (1969), p. 434

- Margaret Deanesly (1969), p. 435

- Peter Partner (1972), pp. 49-50

- Eric Joseph Goldberg (2006), p. 49

- Margaret Deanesly (1969), p. 437

- Charles L. Killinger (2002), p. 52

- Pierre Riché (1993), p. 185

- Rosamond McKitterick (1995), p. 336

- Charles L. Killinger (2002), pp. 52-53

- Pierre Riché (1993), p. 179

- Joseph Canning (1996), p. 72

- Cesare Cantú (1855), p. 84

- Giovanni Tabacco (1989), p. 115

- Giovanni Tabacco (1989), p. 135

- Rosamond McKitterick (1995), pp. 306-307

- Giovanni Tabacco (1989), p. 117

- Brigitte Bedos-Rezak (1996), pp. 212-213

- Robert Folz (1974), p. 43

- Louis Halphen (1991), p. 124

- Robert Folz (1974), p. 44

- Philippe Contamine (1986), p. 39

- Giovanni Tabacco (1989), p. 162

- André Vauchez,Richard Barrie Dobson & Michael Lapidge (2000a), p. 743

- André Vauchez,Richard Barrie Dobson & Michael Lapidge (2000b), p. 903

- Giovanni Tabacco (1989), p. 123

- Giovanni Tabacco (1989), p. 127

- Brigitte Bedos-Rezak (1996), p. 214

- Giovanni Tabacco (1989), p. 126

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 127-128

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 130-131

- Thomas Greenwood (1859), p. 427

- Robert Folz (1974), p. 42

- Louis Halphen (1991), pp. 127-130

- Herwig Wolfram (2006), p. 189

- Barbara H. Rosenwein (1999), p. 140

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 117-118

- Giovanni Tabacco (1989), p. 118

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 119-120

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 121-122

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 122-123

- Giovanni Tabacco (1989), p. 134

- Joseph Canning (1996), p. 74

- Rosamond McKitterick (1995), p. 311

- Louis Halphen (1991), pp. 328-329

- Robert Folz (1974), pp. 197-199

- J.B. Bury (1922), p. 48

- Judson J. Emerick (1998), pp. 404-405

- Rosamond McKitterick (1995), p. 312

- Paul Julius Alexander (1985), p. 11

- Rosamond McKitterick (1995), p. 313

- Paul Julius Alexander (1985), p. 112

- Peter Partner (1972), p. 67

- Lucien Musset (1968), pp. 103-104

- Christopher Kleinhenz (2004b), pp. 864-865

- Pierre Riché (1993), pp. 222-223

- Christopher Kleinhenz (2004a), p. 257

- M.E. Bratchel (2008), p. 8

- Rosamond McKitterick (1995), p. 314

- Philippe Levillain (2002), p. 837

- J.B. Bury (1922), p. 50

- Thomas Greenwood (1859), p. 335

- J.B. Bury (1922), p. 51

- Rosamond McKitterick (1995), p. 126

- J.B. Bury (1922), p. 53

- Simon MacLean (2003), p. 147

- Louis Halphen (1991), p. 368

- Judson J. Emerick (1998), p. 410

- Peter Partner (1972), p. 73

- J.B. Bury (1922), p. 58

- Eleanor Shipley Duckett (1988), p. 5

- Margaret Deanesly (1969), p. 463

- J.B. Bury (1922), p. 62

- Simon MacLean (2003), p. 195

- Eric Joseph Goldberg (2006), p. 340

- Pierre Riché (1993), p. 219

- Louis Halphen (1991), p. 382

- Eleanor Shipley Duckett (1988), p. 12

- Rosamond McKitterick (1995), p. 316

- Timothy Reuter (2005), p. 346

- Rosamond McKitterick (1995), pp. 315-316

- Rosamond McKitterick (1995), p. 318

- Eleanor Shipley Duckett (1988), p. 30

- Philippe Levillain (2002), p. 838

- Christopher Kleinhenz (2004a), p. 379

- Philip Grierson & Mark Blackburn (2007), p. 257

- Timothy Reuter (2005), p. 352

- André Vauchez,Richard Barrie Dobson & Michael Lapidge (2000a), p. 696

- Charles William Previté-Orton (1975), p. 437

- Pierre Riché (1993), p. 241

- Eleanor Shipley Duckett (1988), p. 58

- Philip Grierson & Mark Blackburn (2007), p. 222

- Timothy Reuter (2005), p. 341

- J.B. Bury (1922), p. 140

- J.B. Bury (1922), p. 156

- Timothy Reuter (2005), pp. 353-354

- J.B. Bury (1922), p. 157

- Henry Hart Milman (1854), p. 386

- J.B. Bury (1922), pp. 158-159

- Pierre Riché (1993), p. 242

- Timothy Reuter (2005), p. 355

- J.B. Bury (1922), p. 158

- Eleanor Shipley Duckett (1988), pp. 70-71

- Henry Hart Milman (1854), p. 388

- Timothy Reuter (2005), p. 356

- Thomas Greenwood (1859), p. 471

- Eleanor Shipley Duckett (1988), p. 80

- J.B. Bury (1922), p. 161

- Timothy Reuter (2005), p. 141

- Ephraim Emerton (2007), p. 138

- Pierre Riché (1993), p. 271

- Eleanor Shipley Duckett (1988), p. 83

- Christophe Koch (1839), p. 28

- Timothy Reuter (2005), p. 350

- Giovanni Tabacco (1989), p. 153

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 156-157

- Timothy Reuter (2005), p. 351

- C.P. Lewis (2001), p. 80

- Henri Pirenne (1994), p. 107

- C.P. Lewis (2001), p. 81

- Henri Pirenne (1994), pp. 44-45

- Charles L. Killinger (2002), p. 53

- Rosamond McKitterick (1995), pp. 316-317

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 160-161

- Giovanni Tabacco (1989), p. 163

- Giovanni Tabacco (1989), p. 164

- Barbara H. Rosenwein (1999), pp. 150-151

- Giovanni Tabacco (1989), p. 154

- Giovanni Tabacco (1989), pp. 155-156

- Giovanni Tabacco (1989), p. 152

- Charles L. Killinger (2002), pp. 55-56

- Philippe Contamine (1986), p. 40

- J.B. Bury (1922), p. 165

- Gino Luzzatto (2006), pp. 70-71

- Jacques Le Goff (1971), pp. 81-83

- Jacques Le Goff (1971), p. 90

- Christopher Kleinhenz (2004a), p. 468

- Christopher Kleinhenz (2004a), p. 416

- Giovanni Tabacco (1989), p. 289

- Giovanni Tabacco (1989), p. 308

- Anja Amend (2007), p. 133

- Anja Amend (2007), p. 136

- 其他

- Francis Palgrave. J. W. Parker and son , 编. 1. 1851: 122 [2020-07-05]. (原始内容存档于2020-07-05) (英语).

- L. Gualtieri di Brenna; Cesare Cantù. Corona e Caimi , 编. 5. 1861: 293 (意大利语).

- Giuseppe Domenico Della Bona. T. Paternolli , 编. . 1856: 28 (意大利语).

- R.T. Hampson. 2. Bosworth & Harrison. 1858: 48 (英语).

- Geoffrey Barraclough. . University of California Press. 1976: 70 [2020-07-05]. ISBN 9780520031180. (原始内容存档于2014-12-26) (英语).

- Katherine Fischer Drew. . University of Pennsylvania Press. 1973: 23–24. ISBN 9780812210552 (英语).

- Auguste Boullier. 2. E. Dentu. 1861: 163 (法语).

- The New Encyclopaedia Britannica 2003, p. 192.

- Joanna Story. . Manchester University Press. 2005: 175 [2020-07-07]. ISBN 9780719070891. (原始内容存档于2020-07-12) (英语).

- Raniero Orioli. . Jaca Book. 2004: 233 [2020-07-07]. ISBN 9788816772045. (原始内容存档于2020-07-08) (意大利语).

- Pier Felice Degli Uberti. . Hidalguía. 2006, (316-317): 563 [2020-07-07]. ISSN 0018-1285. (原始内容存档于2020-07-08) (意大利语).

- David Nicolle. . Osprey Publishing. 1984: 15. ISBN 9780850450422. (原始内容存档于2016-03-24) (英语).

- Virgilio Gilardoni. . Edizioni Casagrande. 1967: 19 [2020-07-07]. ISBN 9788877131362. (原始内容存档于2020-07-08) (意大利语).

- Heinrich Fichtenau. . University of Toronto Press. 1978: 109–110. ISBN 9780802063670 (英语).

- Nigel P. Ready. . Sweet & Maxwell. 2002: 3–4. ISBN 9780421672802 (英语).

- Jacques Le Goff. . Ediciones Akal. 2003: 282 [2020-07-11]. ISBN 9788446014584. (原始内容存档于2013-11-12) (西班牙语).

- Michael Frassetto. . ABC-Clio. 2003: 269. ISBN 9781576072639 (英语).

- Pierre Toubert. . Universitat de València. 2006: 220–221. ISBN 9788437064239 (西班牙语).

- Carl Koch. . Saint Mary's Press. 1997: 119 [2020-07-11]. ISBN 9780884893950. (原始内容存档于2020-07-12) (英语).

- Alessandro Barbero. . University of California Press. 2004: 93 [2020-07-11]. ISBN 9780520239432. (原始内容存档于2020-07-11) (英语).

- Carlo Calisse. . Beard Books. 2001: 118–119 [2020-07-11]. ISBN 9781587981104. (原始内容存档于2014-08-26) (英语).

- Caroline Goodson. . Cambridge University Press. 2010: 30 [2020-07-11]. ISBN 9780521768191. (原始内容存档于2020-07-11) (英语).

- Georges Ostrogorsky. . Ediciones Akal. : 241–243 [2020-07-11]. ISBN 9788473396905. (原始内容存档于2015-04-06) (西班牙语).

- Ted Byfield; Paul Stanway. . Christian History Project. 2004: 234. ISBN 9780968987360 (英语).

- 1. Longman, Brown, Green, and Longmans. 1842: 275 (英语).

- David Abram. . Rough Guides. 2003: 409. ISBN 9781843530473 (英语).

- Bryan Pullan. . Blackwell. 1966: 49 (英语).

- Ferdinand Gregorovius. . Parry & M'Millan. 1855: 19 (英语).

- Joseph Esmond Riddle. 2. Richard Bentley. 1854: 30 (英语).

- Walter Ullmann. . Methuen Publishing. 1955: 164 [2020-07-16]. OCLC 458445695. (原始内容存档于2020-07-16) (英语).

- George Waddington. 2. Baldwin and Cradock. 1835: 414 [2020-07-16]. OCLC 778655254. (原始内容存档于2020-07-17) (英语).

- John Platts. 2. Sherwood, Jones, and Co. 1825: 552 [2020-07-16]. OCLC 504219390. (原始内容存档于2020-07-18) (英语).

- Timothy Reuter. . Manchester University Press. 1992: 103 [2020-07-16]. ISBN 9780719034589. (原始内容存档于2020-07-18) (英语).

- Marios Costambeys; Matthew Innes; Simon MacLean. . Cambridge University Press. 2011: 425 [2020-07-16]. ISBN 9780521563666. (原始内容存档于2020-07-16) (英语).

- Jim Bradbury. . Continuum International Publishing Group. 2007: 29 [2020-07-16]. ISBN 9781852855284. (原始内容存档于2020-07-16) (英语).

- Ferdinand Gregorovius. 3. Cambridge University Press. 1895: 219–223. ISBN 9781108015028 (英语).

- T. de Partouneaux. . J. Renouard et C. 1842: 155 (法语).

- Gaetano Moroni. . Tipografia Emiliana. 1857: 68 (意大利语).

- E. Smedley, Hugh J. Rose and Henry J. Rose (编). XI. 1845: 472 (英语).

- Luigi Tonini. 2. Tipi Malvolti ed Ercolani. 1856: 266 (意大利语).

- William Barry. . Kessinger Publishing. 2003: 159. ISBN 9780766139879. (原始内容存档于2016-03-24) (英语).

- Paolo Golinelli. . Jaca Book. 2001: 51–52. ISBN 9788816435117 (意大利语).

- Carlo Mistruzzi di Frisinga. Asociación de Hidalgos a Fuero de España , 编. . Hidalguía. 1958: 353 (意大利语).

- Touring Club Italiano. . Touring Editore. 2002: 265. ISBN 9788836523863 (意大利语).

- Robert Fossier. . Cambridge University Press. 1997: 412 [2020-07-12]. ISBN 9780521266444. (原始内容存档于2020-07-12) (英语).

- Manus Midlarsky. . Stanford University Press. 2002: 167 [2020-07-18]. ISBN 9780804741705. (原始内容存档于2020-07-18) (英语).

- Norberto Bobbio; Nicola Matteucci; Gianfranco Pasquino. 1. Siglo XXI Editores. 2005 [2020-07-18]. ISBN 9789682316692. (原始内容存档于2020-07-19) (西班牙语).

- The New Encyclopaedia Britannica 2003, p. 197.

- Ptolemy Lucca. . University of Pennsylvania Press. 1997: 9 [2020-07-18]. ISBN 9780812233704. (原始内容存档于2020-07-19) (英语).

- Jill N Claster. . New York University Press. 1982: 310 [2020-07-18]. ISBN 9780814713815. (原始内容存档于2020-07-18) (英语).

- Henry William Carless Davis. . Echo Library. 2007: 98 [2020-07-18]. ISBN 9781406818666. (原始内容存档于2016-03-26) (英语).

- David Abulafia. 5. Cambridge University Press. 1999: 480 [2020-07-18]. ISBN 9780521362894. (原始内容存档于2020-07-18) (英语).

- George Holmes. . Oxford University Press. 1997: 59 [2020-07-18]. ISBN 9780192854445. (原始内容存档于2020-07-20) (英语).

- Philip James Jones. . Oxford University Press. 1997: 341 [2020-07-18]. ISBN 9780198225850. (原始内容存档于2020-07-18) (英语).

- Nicolai Rubinstein. . Edizioni di Storia e Letteratura. 2004: 118. ISBN 9788884981462 (英语).

- Daniel Philip Waley. . Longmans. 1964: 216. ISBN 9780582492622 (英语).

- The New Encyclopaedia Britannica 2003, p. 209.

- Joseph Canning. . Cambridge University Press. 2003: 18. ISBN 9780521894074 (英语).

- Athanasios Moulakis. . Rowman & Littlefield. 1998: 44. ISBN 9780847689941 (英语).

- Bard Thompson. . Wm. B. Eerdmans Publishing. 1996: 99–100. ISBN 9780802863485 (英语).

- Samuel Kline Cohn; Steven Epstein. . University of Michigan Press. 1996: 429. ISBN 9780472106714 (英语).

- Maude Violet Clarke. . Speculum Historiale. 1966: 134–135 [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-07-18) (英语).

- George Long. . Charles Knight. 1835: 101 (英语).

- H. Hearder; D.P. Waley. . Cambridge University Press. 1963: 97. ISBN 9780521052412 (英语).

- Peter Hamish Wilson. . Palgrave Macmillan. 1999: 63. ISBN 9780312223601 (英语).

- Peter Hamish Wilson. . Routledge. 1998: 103. ISBN 9781857281064 (英语).

参考书目

- Rosamond McKitterick. 2. Cambridge University Press. 1995 [2020-07-07]. ISBN 9780521362924. (原始内容存档于2020-09-19) (英语).

- Giovanni Tabacco. . Cambridge University Press. 1989. ISBN 9780521336802 (英语).

- Margaret Deanesly. . Methuen & Co. 1969 [2020-07-05]. ISBN 9780416790504. (原始内容存档于2020-07-06) (英语).

- Peter Partner. . University of California Press. 1972. ISBN 9780520021815 (英语).

- Charles L. Killinger. . Greenwood Publishing Group. 2002. ISBN 9780313314834 (英语).

- Pierre Riché. . University of Pennsylvania Press. 1993. ISBN 9780812213423 (英语).

- Cesare Cantú. 3. Imprenta de Gaspar y Roig. 1855 (西班牙语).

- Brigitte Bedos-Rezak. Frank Anthony Carl Mantello; A.G.Rigg , 编. . The Catholic University of America Press. 1996. ISBN 9780813208428 (英语).

- Robert Folz. . Routledge & K.Paul. 1974. ISBN 0710078471 (英语).

- Philippe Contamine. . Wiley-Blackwell. 1986. ISBN 9780631144694 (英语).

- Louis Halphen. . Ediciones Akal. 1991 [2020-07-18]. ISBN 9788476006788. (原始内容存档于2020-06-10) (西班牙语).

- André Vauchez; Richard Barrie Dobson; Michael Lapidge. 1. Routledge. 2000a. ISBN 9781579582821 (英语).

- André Vauchez; Richard Barrie Dobson; Michael Lapidge. 2. Routledge. 2000b. ISBN 9781579582821 (英语).

- Thomas Greenwood. 3. Robson, Levey, and Franklyn. 1859 (英语).

- Herwig Wolfram. . Penn State University Press. 2006. ISBN 9780271027388 (英语).

- Barbara H. Rosenwein. . Cornell University Press. 1999. ISBN 9780801485213 (英语).

- Joseph Canning. . Routledge. 1996 [2020-07-05]. ISBN 9780415013499. (原始内容存档于2014-12-26) (英语).

- J.B. Bury. . MacMillan Company. 1922 (英语).

- Simon MacLean. . Cambridge University Press. 2003: 147 [2020-07-16]. ISBN 9780521819459. (原始内容存档于2020-07-18) (英语).

- Judson J. Emerick. . Penn State University Press. 1998. ISBN 9780271017280 (英语).

- Paul Julius Alexander. . University of California Press. 1985. ISBN 9780520049987 (英语).

- Lucien Musset. 2. Labor. 1968. ISBN 9788433593214 (西班牙语).

- Christopher Kleinhenz. 1. Routledge. 2004a. ISBN 9780415939300 (英语).

- Christopher Kleinhenz. 2. Routledge. 2004b. ISBN 9780415939317 (英语).

- M.E. Bratchel. . Oxford University Press. 2008. ISBN 9780199542901 (英语).

- Philip Grierson; Mark Blackburn. 1. Cambridge University Press. 2007 [2020-07-16]. ISBN 9780521031776. (原始内容存档于2015-11-05) (英语).

- Timothy Reuter. 3. Cambridge University Press. 2005. ISBN 9780521364478 (英语).

- 22. Encyclopaedia Britannica. 2003. ISBN 9780852299616 (英语).

- Henri Pirenne. 3. Alianza Editorial. 1994. ISBN 9788420614014 (西班牙语).

- C.P. Lewis. 9. Boydell Press. 2001. ISBN 9780851158310 (英语).

- Philippe Levillain. 2. Routledge. 2002. ISBN 9780415922302 (英语).

- Eleanor Shipley Duckett. . University of Michigan Press. 1988 [2020-07-16]. ISBN 9780472061723. (原始内容存档于2020-08-17) (英语).

- Eric Joseph Goldberg. . Cornell University Press. 2006. ISBN 9780801438905 (英语).

- Charles William Previté-Orton. . Cambridge University Press. 1975. ISBN 9780521099769 (英语).

- Henry Hart Milman. 2. Murray. 1854 (英语).

- Ephraim Emerton. . Read Books. 2007 [2020-07-17]. ISBN 9781406734942. (原始内容存档于2014-09-03) (英语).

- Christophe Koch. . Whittaker and co. 1839 (英语).

- Gino Luzzatto. . aylor & Francis. 2006. ISBN 9780415379236 (英语).

- Jacques Le Goff. . Siglo XXI Editores. 1971 [2020-07-18]. ISBN 9788432300042. (原始内容存档于2020-07-19) (西班牙语).

- Anja Amend. . Böhlau Verlag Köln Weimar. 2007 [2020-07-18]. ISBN 9783412103064. (原始内容存档于2020-07-19) (德语).