雅各宾专政

雅各賓專政,即法语中的恐怖統治(法語:,1793年9月5日-1794年7月28日)時期,[1] 是法國大革命一段充滿暴力的時期,兩個對立的吉倫特派與雅各賓派政治派系之間煽動衝突後形成的。 當羅伯斯庇爾領導的雅各賓派取得之政權統治法蘭西時,內戰及第一次反法同盟的入侵壓力,以革命手段大規模處決“革命的敵人”救亡圖存。死亡統計,法蘭西全國有16,594人送上斷頭台,巴黎有2,639人,[2]另外法蘭西各地就地處決的約有25,000人。[3] 斷頭台,被稱為“國家的剃刀”,因而成為革命的象徵,被一連串的處決強化:國王路易十六,瑪麗·安托瓦內特,大多數吉倫特派的國民公會代表,路易·菲利普二世,奧爾良公爵,羅蘭夫人,以及其他的如定量化學分析開拓者安托萬·拉瓦錫,都在它的剃刀下失去了生命。[n 1] 1794年,法蘭西大革命面臨內部和外國敵人陰謀的困擾。在法蘭西內部,法蘭西貴族因他們失去了的繼承權,而反對革命。 天主教會反對革命,因為通過頒佈了教士的公民組織法,已經神職人員傳變為政府的雇用人員,並要求他們對國家的效誠宣誓。 此外,法蘭西共和國一系列與鄰國的戰爭,及法蘭西許多地區反對地方政權的保皇黨而陷入內戰。內戰的延伸和外國軍隊入侵國境產生了政治危機,更加劇了吉倫特派和更激進的雅各賓派之間已經存在的鬥爭。 後者在國民公會集結的派系被稱為山嶽派,他們有巴黎民眾的支持。改組後的國民公會,在1793年9月6日組建了公共安全委員會,為了壓制內部的反革命活動,並徵集更多的法蘭西軍隊。 經由革命法庭,恐怖統治的領導人行使廣泛的權力,並用它們來消除共和國內部和外部的敵人。1794年6月到7月,壓制的速度在加快,造成恐怖統治期間一小段名為“大恐怖”(la Grande Terreur)的時期,最終,在1794年 7月27日(共和曆II年熱月 9日)導致熱月政變而結束。 包括安東萬·路易·德·聖茹斯特和馬克西米連·羅伯斯庇爾,總共二十一名雅各賓派在次日被處決。

| 1793年9月5日-1794年7月28日 | |

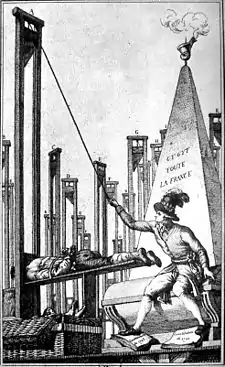

九名逃亡者在斷頭台被處決,1793年 | |

| 之前 | 吉倫特派主導的國民公會 |

|---|---|

| 之后 | 熱月政變 |

| 领袖 |

|

| 恐怖主义 |

|---|

|

恐怖主義定義 恐怖活动 · 恐怖分子事件列表 |

起源和原因

1791年至1793年,解決了外來戰爭的威脅後,與恐怖統治相關聯的暴力行為增加顯著:在1793年11月(法国共和历元年的霧月)以前,約只有4%處決,對許多人而言,這顯示恐怖統治可能有其他的原因。[3] 這些可能包括革命意識形態內在的爭端,[4]也或許國內外顯著動盪時期需要武裝進行政治鎮壓,[3]導致歷史學家許多不同的解釋。恐怖統治是中央集權強烈濫用權力的表現。[5]

關於法蘭西大革命,在1793年至1794年恐怖統治期間發生這樣的劇烈轉向的原因,許多歷史學家們已經爭論很久。革命最初承諾的社會平等并未如期到来,贫困和饥饿依然是大部分公民的現實生活。根据1793年6月25日,雅克·魯的“憤怒的宣言 (Manifesto of the Enraged)”[6],所描述的程度,革命四年後,普通老百姓所要求的這些目標大多沒有實現。[7] 1793年4月,組建公共安全委員會以及鬥志昂揚的雅各賓派代表,被認為是恐怖統治的核心基礎。國民公會認為,委員會需要有“近乎獨裁的權力”進行統治,委員會是代表一個新的且胸襟開闊的政治力量,如1793年12月通過的霜月法律,整頓委員會的權力,迅速回應人民的要求。[8] 那些執政者認為公共安全委員會是一個不幸,但,為了回應國外戰爭和內戰的壓力,是必要的且暫時的。[9]法國歷史學家亞伯特·麻階認為公共安全委員會的職權是基於戰爭的需要,作為執政者意識到偏離人民的意志,是臨時應急措施為了確保共和國的理想。麻階認為,他們“惶恐和不情願的僅是觸碰制憲會議建立的政體”,以免干擾早期革命的成果。[10] 和麻階觀點類似,理查·科布提出在競相反抗的情況和對法蘭西的再教育,作為恐怖暴行的解釋。反革命叛亂發生在里昂,布列塔尼 ,旺代,南特,馬賽,保皇黨人的想法威脅到革命。[11]科布寫道,“革命者自己,生活彷彿在戰鬥......很容易被說服,只有恐怖統治和用武力鎮壓才能從他們敵人的打擊中拯救他們。” [12] 恐怖暴行用來處決在這些叛亂的煽動者,可提供給那些可能考慮叛亂的人看得見的例子。科布與麻階同意,恐怖暴行僅是對環境的反應,必要之惡,自然的防禦,而不是暴力的氣質或過度激情的體現。同時,科布與麻階拒絕馬克思主義解釋精英們支配的恐怖統治是對資產階級(法國中產階級)的重大利益。相反,科布認為,社會階級之間的鬥爭很少會是的革命行動和情緒的原因。[13] 然而,弗朗索瓦·福雷,認為環境不可能是恐怖統治的唯一原因,因為“革命最嚴重的危險”,在1793年中期,但當時的“革命法庭的活動相對最小的。”[14]反而是外部和內部威脅大幅度的減少後,普遍性的恐怖統治和處決隨之上升。因此,福雷認為,當他們試圖灌輸人民自由意志和開明政府的理想,恐怖統治的興起,意識形態扮演關鍵的角色,因為“人的新生”成為公共安全委員會的中心主題。[15]隨著這種思想變得越來越普遍,暴力行為成為了處理反革命分子和反對派的重要手段,由於擔心自己被貼上反革命標籤,“溫和的人必須接受,背書,這就甚至美化了更暴力的行為”。[16]

恐怖統治

雅各賓派自稱他們與人民的行動和“無套褲漢”合而為一,反過來聽任人民的暴力作為一種政治權利。最臭名昭著的群眾粗暴正義的例子是1792年9月的監獄大屠殺,當時約有2,700人,包括神父和修女,將他們由牢房拖出,並以“正義”的名義就地處決。 國民公會決心避免這種殘酷的境況在發生,但是這意味著將暴力行動掌握在自己手中作為政府的手段。[17] 1793年6月,“無套褲漢”,被政府的不作為激怒,入侵國民公會,以暴力行動推翻了吉倫特派。他們的立場,他們確認了雅各賓派的政治優勢。因此,羅伯斯庇爾是人民街頭暴力支持取得執政權的。[17]

1793年6月2,巴黎的33個區段-受到“激情氓流” 雅克·魯和雅克·埃貝爾鼓動-接管國民公會,要求共和國各省要進行清洗,固定麵包最低價格,取消針對“無套褲漢” 投票權的限制。有 國民自衛軍的支援,他們說服國民公會逮捕29名吉倫特派領袖,包括雅克·皮埃爾·布里索。[18] 7月13日,讓-保爾·馬拉被夏綠蒂·科黛刺殺-雅各賓領導人和記者以他們煽動性的修辭渲染 -導致雅各賓派的政治影響力進一步增強。 就在1793年6月24日,公會通過了法蘭西共和國憲法,並經由它是由 公民投票批准,但從未付諸實施; 像其他的法律,它被10月法令無限期中止,“直到革命獲得和平”。[19]

喬治·丹敦,是1792年8月10日攻入杜樂麗宮事件的領導人,因不利於國王路易十六,1793年7月委員會改組由原先九名增加為十二名委員時被排除。 7月27日,被譽為“廉潔”的馬克西米連·羅伯斯庇爾,得以加入,並迅速成為委員會裡最有影響力的成員,委員會也轉變為對國內外反革命的敵人採取激進的措施。[20]

1793年12月25日,羅伯斯庇爾說:

憲政的目標是保護共和國; 革命政府的目的是要建立共和國......革命政府有義務為好公民提供國家所有的保護; 它沒有義務給予人民的敵人任何東西,除非是死亡... 這些概念就足以解釋我們稱之為革命的起源及法理的性質...是否革命政府比普通的政府,須要在它的進展步調更積極而更自由的行動,而較少關注它的公平和合法性了?不是的; 它是由所有最聖潔的法則所支持的 : 人民的救贖。[21]

羅伯斯庇爾所要導置的結論,只要目的是正確合理的,為了捍衛革命對付想要摧毀革命的手段,流血是合理的。1794年2月5,羅伯斯庇爾告訴國民公會,

恐怖暴力無非是正義的,及時,嚴厲的,沒有彈性的。

...如果人民政府在和平時期的基礎是美德,人民政府在革命時期的基礎既是美德也是恐怖暴力; 美德,沒有這些恐怖暴力會導致毀滅的; 恐怖暴力,沒有這些美德是沒有無權力基礎的。無權力的無非是快速,嚴厲和沒有彈性的正義;以上 因此它是美德的化身; 它本身是欠缺原則,而且不是民主的一般原則的結果,適用於“祖國”(patrie)最迫切的需求。

六點聲明

羅伯斯庇爾領導的國民公會,意圖讓世界知道他們的立場,發布了法蘭西外交政策聲明。以六點聲明強調進一步發生對公會革命敵人恐嚇的作用。由於這種恐嚇,立法通過其他好幾個法規使雅各賓派的革命統治更進了一步。保持所謂革命視為“控制”的應急措施,政府意志的實施得到鞏固和擴展。[23] 第一點聲明說到:

國民公會,以法蘭西人民的名義聲明,它堅定地意圖以恐怖打擊指向它的敵人,擴大範圍指向它的盟友,而會公正的對待人民。

這樣政策的結果是政權使用暴力鎮壓粉碎了的對統治的反抗。在獨裁委員會有效的控制下,公會很快的頒佈了更多的法令。9月9日,公會確立「無套褲漢」准軍事的武裝力量,“革命軍隊”,強迫農民交出政府需要的糧食。9月17日,嫌疑犯法令獲得通過,該決議以定義模糊的“反自由罪”授權指控反革命分子。9月29日,公會擴大價格協定從穀物和麵包到其他的生活必需品,也固定工資。斷頭台成了一連串處決的象徵:國王路易十六在恐怖統治開始前已經送上斷頭台; 瑪麗·安托瓦內特,吉倫特派,奧爾良公爵,羅蘭夫人,和其他許多人都在“國家的剃刀”失去了生命。

嫌疑犯法令使政治恐怖的殘酷陡升到更高的層級。任何人“依據他們的行為,關係,言語或文字表明自己支援暴政,聯邦制度和自由的敵人”都是叛國罪的目標和嫌疑人。這使獄政體系大規模的爆滿。結果是,3個月內,巴黎的監獄人口從1,417名增加到4,525名,也導致處決率大幅度的上升。1793年 從9月中旬到10月中旬為15人,未來每月平均65人,1794年2月中旬到3月中旬為116人,3月中以後一個月是155人,4月中以後一個月是354人,到了1794年6月10日,通過了牧月22日法令法庭程式更被簡化,處決人數更是急速增加。[24] 儘管吉倫特派和雅各賓派都是極端的左派,共用許多同樣激進的共和派的信念,雅各賓派建立的戰爭政府更是殘酷的高效率。雅各賓派統治的這一年,是歷史上的第一次正式的將恐怖暴力訂為政府的政策,目的是要用暴力實現更高的政治目標。在巴黎的死刑人數為2,639,而全法蘭西國(包括巴黎)的處決總數為16,594。 雅各賓派一絲不苟維持一個法律結構,為官方恐怖暴行那麼清楚記錄著存在的死刑。然而,還有更多人未經法庭正式宣判判決而被殺害的。[17]

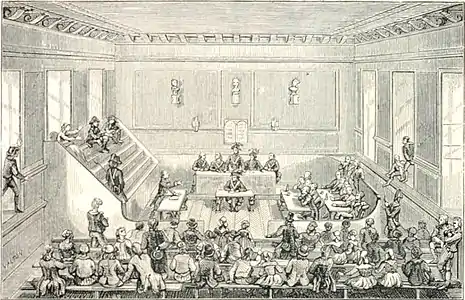

革命法庭在斷頭台當場宣判處決數千人,然而暴徒也任意攻擊其他受害者導致死亡。有時人民的處決是因他們的政治見解或行動,但多半的理由僅是單純的懷疑,或者是因其他一些私人恩怨藉機剷除。歷史學家彼得·瓊斯回顧克洛德-弗朗索瓦·貝特朗·德·布謝波爾恩,貝阿恩最後的地區總務的案件,他的「兩個兒子已移居國外。他引起懷疑被舉報。最終,他被控向國外匯款受審,1794年 2月20日被處決」。[25] 被革命法庭定罪的人民中,約8%為貴族,6%為神職人員,14%的中產階層,72%為工人或被指責囤積,逃避徵兵,逃兵,或叛亂的農民。[26]馬克西米連羅伯斯庇爾,“對革命的進展感到沮喪”,[27]經由民粹主義的鏡頭檢視政治,因為“任何機構不推測人民是好的,然而執行官員的腐朽,就是邪惡的。” [28]

另一個反教權主義及10月24日頒布的法蘭西的革命日曆可能引發動亂。 雅克·勒內·埃貝爾和皮埃爾·加斯帕德·肖梅特的無神論發起的反宗教運動,為了使法蘭西社會去除基督教。 最初的運動針對天主教,但最終反對所有基督教的形式,包括對神職人員和修女的放逐或處決; 關閉教堂;建立理性崇拜儀式和公民宗教機構; 大規模破壞宗教的遺跡;取締公共和私人崇拜和宗教教育; 逼迫天主教堂神職人員放棄自己的誓言並強迫結婚; 從街道名稱中“聖人(saint)”單詞移除; 引起廣闊西部旺代地區的叛亂。[29] 1793年10月21日頒布的法律,所有涉嫌疑庇護他們的祭司和個人,將承擔「 就地處決」的責任。[29] 1793年11月10日,新的"理性的節日 (The Festival of Reason)"崇拜儀式在巴黎聖母院舉行創始儀式,達到最高潮。[30] 因為持不同政見者,現在被認為是反革命,1794年春季,極端的「激情氓流」 如埃貝爾派和溫和的山嶽派,如溫和主義的喬治·雅克·丹敦都被送上斷頭台。 6月7日,羅伯斯庇爾,主張自然神論取代埃貝爾派的無神論,而此前也曾譴責理性崇拜,建議公會承認他的自然神。 第二天,自然神論的至上崇拜舉行正式儀式成為革命的內容。 和埃貝爾的有點受歡迎的節日慶典相比,這個嚴肅的新「美德宗教」 各種跡象顯示受到巴黎市民的敵視。

羅伯斯庇爾的殞落

1794年6月10日,頒佈的牧月22日法令簡化審判程序,巴黎的革命法庭鎮壓了數千嫌疑人,提高了他們的工作效率。由於羅伯斯庇爾堅持將「恐怖暴行與美德」聯繫起來的結果,他的努力建立用道德團結愛國社團的共和國,就等同無休止的流血衝突。 1794年6月26日法蘭西在弗勒呂斯戰役贏得對奧地利決定性的勝利,佔領整個比利時和所有的萊茵蘭 後,羅伯斯庇爾在7月27日(熱月9日)被推翻。

恐怖統治期間將被處決的最後群體是 : 16名貢比涅烈士:11個 赤腳加爾默羅會修女,3名俗人修女,兩名第三會姊妹。 1794年7月17日,他們拒絕放棄自己的宗教誓言,被判處死刑,而送上斷頭台。 自由高聲唱著「造物主聖神降臨」的聖歌走上斷頭台,她們走近她們死亡的態度,強烈的觸動了巴黎公民群眾的情緒,並影響促使對抗他們對抗恐怖統治。[31] 羅伯斯庇爾的垮臺,是兩派的結合---那些想要擁有比他允許給予更多的權力以執行更激進政策的一般安全委員會和完全反對革命政府暴行溫和派的結合。 牧月22日法令允許,只要簡單的懷疑和不周詳的審訊,就可處決被認為是反對革命的公民。 當公共安全委員會允許該法案通過,國民公會特定的委員,甚至委員會本身由於執行任務有過度作為的代表們,如約瑟夫·富歇,讓-巴蒂斯特·嵪以,讓-蘭伯特·單臨安及其他的成員開始質疑他們,擔心羅伯斯庇爾和他的盟友可能藉此迫害他們。 [32] 這是羅伯斯庇爾倒臺開始的一部分。 [33]

羅伯斯庇爾被逮捕,他可能嘗試自殺,但子彈只是粉碎了他的下巴。也可能是在攻佔市政大廳時,被查爾斯-安德烈·梅達 槍傷的。當時清況混亂,難以釐清。第二天,他就被送上斷頭台。[34] 公共安全委員會以往無任期限制的常任委員的統治結束了。 羅伯斯庇爾被處決後的第二天,新成員被任命並加上任期限制,每三個月改選四分之一的委員; 往後,它的權力也一點一點的降低。 這不是一個完全或立即保守的時期; 也並未設想恢復共和國政府; 在九月讓-保爾·馬拉被重新安葬在 先賢祠。 [35]

圖庫

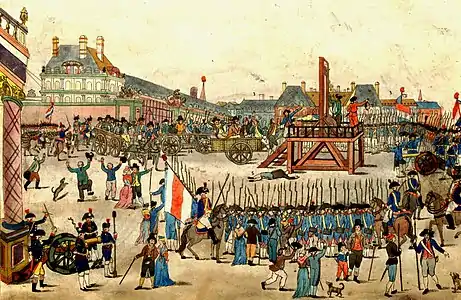

1793年,南特大規模射殺

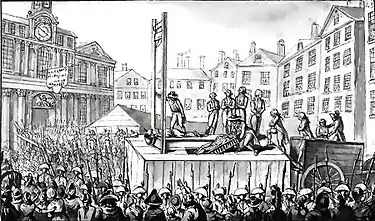

1793年,南特大規模射殺 1794年7月27日(熱月9日)“最後的車運(The Last Cart)”

1794年7月27日(熱月9日)“最後的車運(The Last Cart)” 安德烈·安托萬·伯納德畫像,雅各賓派恐怖統治的一員

安德烈·安托萬·伯納德畫像,雅各賓派恐怖統治的一員 革命法庭

革命法庭

參見

- 犧牲受害者舞會

- 編織毛參與社會運動婦女

- 南特溺水處決

- 合婚共死

注釋

- Louis XVI was executed before the Reign of Terror, the others were executed during the Reign of Terror.

參考資料

- Terror, Reign of; Encyclopædia Britannica

- Linton, Marisa. (PDF). Kingston University. [2 December 2011]. (原始内容 (PDF)存档于2012年1月17日).

- Greer, Donald. Incidence of the Terror During the French Revolution: A Statistical Interpretation. 1935. Peter Smith Pub Inc. ISBN 978-0-8446-1211-9

- Edelstein, Dan. The Terror of Natural Right. 2009. New York: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-18438-8.

- Jones, Colin. 1st. Cambridge University Press. : 194. ISBN 0-521-43294-4.

- https://www.marxists.org/history/france/revolution/roux/1793/enrages01.htm

- . [2016-12-22]. (原始内容存档于2012-02-03).

- Connelly, Owen. . New York: Routledge Publishing. 2006: 39.

- Mathiez, Albert. A Realistic Necessity, in The French Revolution: Conflicting Interpretations. Selected and Edited by Frank Kafker, James M. Lauz, and Darline Gay Levy. Malabar, Florida: Krieger Publishing Company, 2002. p. 189.

- Mathiez, Albert. A Realistic Necessity, p. 192.

- Palmer, R.R. Twelve Who Ruled: The Year of the Terror in the French Revolution. Princeton: Princeton University Press, 1989.

- Cobb, Richard. A Mentality Shaped by Circumstance, in The French Revolution: Conflicting Interpretations. Selected and Edited by Frank Kafker, James M. Lauz, and Darline Gay Levy. Malabar, Florida: Krieger Publishing Company, 2002. p. 200.

- Cobb, Richard. A Mentality Shaped by Circumstance, p. 204.

- Furet, Francois. A Deep-rooted Ideology as Well as Circumstance, in The French Revolution: Conflicting Interpretations. Selected and Edited by Frank Kafker, James M. Lauz, and Darline Gay Levy. Malabar, Florida: Krieger Publishing Company, 2002. p. 222.

- Furet, Francois. A Deep-rooted Ideology as Well as Circumstance, p. 224.

- Palmer, R.R. Twelve Who Ruled: The Year of the Terror in the French Revolution, p. 172.

- Linton, Marisa. . History Today. August 2006, 8 (56): 23 [2016-12-21]. (原始内容存档于2018-09-30).

- Jones, Peter. The French Revolution 1787–1804. Pearson Education, 2003, p. 57.

- Mathiez 1929, p. 338.

- Faria, Miguel. . Hacienda Publishing. 14 July 2004 [24 October 2007].

- Murders Without Assassins, by Jacques Heynen, 2008, ISBN 1409231143, p. 36

- Halsall, Paul. . Fordham University. 1997 [5 March 2016]. (原始内容存档于2016-12-06).

- Stewart, John. . The Macmillan Company. 1951: 475–476.

- Gough, Hugh. second. Palgrave Macmillan. 2010: 39–40.

- P.M. Jones – Reform and Revolution in France: The Politics of Transition, 1774–1791 . Cambridge University Press, 1995, p. 127

- . History.com. The History Channel. [24 October 2007]. (原始内容存档于2007-10-14).

- Modern History SourceBook, Paul Halsall August 1997; Robespierre: On the Moral and Political Principles of Domestic Policy.

- 24 April 1793 – Declaration des droits de l'homme.

- Latreille, A. . 5 2nd. Thomson-Gale: 972–973. 2003. ISBN 0-7876-4004-2.

- . [2016-12-24]. (原始内容存档于2016-12-02).

- Matthew E. Bunson, "They Sang All the Way to the Guillotine," Catholic Answers magazine (April 2007), Vol 8, no. 4

- Jean Jaures, "The Law of Prairial and the Great Terror (Fall, year IV)", in Socialist History of the French Revolution (translated by Mitchell Abidor), Marxists.org

- Carr, John Lawrence, "Robespierre: the Force of Circumstance", St. Martin's Press, New York, 1972. 154

- Merriman, John (2004). "Thermidor" (2nd ed.). A history of modern Europe: from the Renaissance to the present, p 507. W.W. Norton & Company Ltd. ISBN 0-393-92495-5

- . NNDB.

Further reading

- Primary sources

- Cléry, Jean-Baptiste; Henry Essex Edgeworth. Sidney Scott , 编. . Cambridge: Cambridge University Press. 1961 [1798]. OCLC 3153946.

- Secondary sources

- Andress, David. . New York: Farrar, Straus and Giroux. 2006. ISBN 0-374-27341-3.

- Baker, Keith M. François Furet, and Colin Lucas, eds. (1987) The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, vol. 4, The Terror (London: Pergamon Press, 1987)

- Beik, William. . Past and Present. August 2005, 188: 195–224. doi:10.1093/pastj/gti019.

- Censer, Jack, and Lynn Hunt. . University Park, PA: Pennsylvania State University Press. 2001.

- Hunt, Lynn. . Berkeley: University of California Press. 1984.

- Gough, Hugh. The terror in the French revolution (London: Macmillan, 1998)

- Hibbert, Christopher. . New York: Quill-William Morrow. 1981. ISBN 978-0-688-16978-7.

- Kerr, Wilfred Brenton. . London: Porcupine Press. 1985. ISBN 0-87991-631-1.

- Linton, Marisa. . History Today. August 2006, 8 (56): 23 [2016-12-21]. (原始内容存档于2018-09-30).

- Linton, Marisa, Choosing Terror: Virtue, Friendship and Authenticity in the French Revolution (Oxford University Press, 2013).

- Loomis, Stanley. . New York: Dorset Press. 1964. ISBN 0-88029-401-9.

- Moore, Lucy. . London: HarperCollins. 2006. ISBN 0-00-720601-1.

- Steel, Mark. . London: Scribner. 2003. ISBN 0-7432-0806-4.

- Reviewed by Adam Thorpe in The Guardian, 23 December 2006.

- Palmer, R. R. . Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 2005. ISBN 0-691-12187-7.

- Schama, Simon. . New York: Alfred A. Knopf. 1989: 678–847. ISBN 0-394-55948-7.

- Scott, Otto. . Windsor, New York: The Reformer Library. 1974. ISBN 978-1-887690-05-8.

- Shulim, Joseph I. "Robespierre and the French Revolution," American Historical Review (1977) 82#1 pp. 20–38 in JSTOR

- Soboul, Albert. "Robespierre and the Popular Movement of 1793–4", Past and Present, No. 5. (May 1954), pp. 54–70. in JSTOR

- Sutherland, D.M.G. (2003) The French Revolution and Empire: The Quest for a Civic Order pp 174–253

- Weber, Caroline. (2003) Terror and Its Discontents: Suspect Words in Revolutionary France online

- Historiography

- Kafker, Frank, James M. Lauz, and Darline Gay Levy. . Malabar, FL: Krieger Publishing Company. 2002.

- 乔治·鲁德. . New York: Viking Press. 1976. ISBN 0-670-60128-4. A Marxist political portrait of Robespierre, examining his changing image among historians and the different aspects of Robespierre as an 'ideologue', as a political democrat, as a social democrat, as a practitioner of revolution, as a politician and as a popular leader/leader of revolution, it also touches on his legacy for the future revolutionary leaders Vladimir Lenin and Mao Zedong.