國際關係學

国际关系学是法学或政治学的一个分支学科,主要研究领域为战争与和平、合作、一体化、国际组织等国际体系层面的政治现象。国际关系既是学术的领域,也是公共政策的领域。作为政治学的一部分,国际关系也和哲学、经济学、历史学、法学、地理学、社会学、人类学、心理学研究紧密联系。从全球化到领土纠纷、核危机、民族主义、恐怖主义、人权,都是国际关系学研究的议题。国际关系的思想雏形散见于古典政治哲学家们,但专门探讨过国际政治问题的很少。第一次世界大战可以视作国际政治创立的直接原因,1919年阿伯斯威大学设立国际政治教席被视为学科初步创立的标志。1927年,伦敦政治经济学院的国际政治院系[1]与日内瓦高级国际关系学院[2]同时建立,代表学科的逐渐成熟。学科发展一百年以来,经过四次范式间争论,目前学界形成了三大主要流派:现实主义、自由主义、建构主义。国际关系学的研究对象包括主权国家和国际组织等。

| 系列条目 |

| 政治 |

|---|

|

|

相关主题

|

| 政治主题 |

思想渊源

国际关系学虽然起源于第一次世界大战之后,但这绝不意味这前人从未思考过国际政治问题,正如理查德·勒博指出的那样,“国际政治思想与世界上最早出现的独立政治共同体一样古老”[3]。但是,关于国际政治的思想并不为我们所熟知,主要是因为它们的数量很少:当我们仔细查阅政治思想的经典著作时,我们会发现专门谈论国际政治问题的微乎其微[4]。对于国际政治的思想传统的梳理,英国学派的国际关系学家马丁·怀特曾经提出了三分法,并广为学界所接受:现实主义传统、理想主义传统、革命主义传统[5]。

现实主义传统

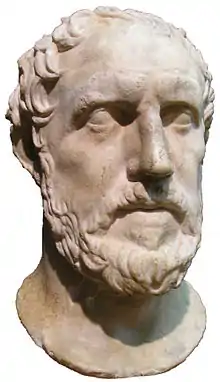

现实主义传统又称马基雅维利传统,其代表人物有修昔底德、马基雅维利、让·博丹、霍布斯、大卫·休谟、黑格尔等。在他们看来,国际关系处于一种无政府状态,众多的主权独立国家都不承认有高于自己本国政治权威的存在,所以最后国际问题的最终解决方案是战争[6]。现实主义传统的鼻祖是著有《伯罗奔尼撒战争史》的修昔底德,而现实主义传统的核心人物是霍布斯,他提出的自然状态思想便是国际社会处于无政府状态的雏形。霍布斯认为在一个社会内由于自然状态会陷入“每个人对每个人的战争”,所以产生了社会契约来保障和平,人民把一部分权力让渡给主权者。但他指出这种社会契约在国家这种政治单元之间是不可能达成的:“每一个共和国都拥有绝对的自由,对于那些有利于国家利益的事情,他们就可为所欲为”[7]。

理性主义传统

理性主义传统又称格劳秀斯传统,代表人物有格劳秀斯、约翰·洛克、边沁、埃德蒙·伯克、约翰·斯图尔特·密尔以及伍德罗·威尔逊。他们共同指出,国际关系首先是一种国际交易,主权国家之间政治被一种制度的、持续的、有组织的外交和贸易关系所主导和制约[8]。以格老秀斯和约翰·洛克为代表的理性主义坚持,自然状态并不像霍布斯认为的那样必然导致战争[9]。格老秀斯在《战争与和平法》中指出,人的本性中有群居的需要,这种需要要求人们与他们的同类共同过和平而符合理性的生活,而战争实际上是一种非理性的表现[10]。而在洛克看来,「自然状态尽管是一种自由状态,但绝对不是一种放任状态」[11]。

革命主义传统

革命主义传统,又称康德传统。这种传统的代表人物是卢梭、康德、马克思主义者和无政府主义者。尽管他们意识形态起点不同,但他们都有一个信念:国际关系首先处于一个“国际大家庭”之中。尽管不存在超越国家的权威,但所有的国家组成了一个道德和文化整体,并且指定了某种基于道德和文化的规则和法律义务[12]。革命主义传统总是运用规范性的语言探讨国际政治,并期望一种“大同世界”[13]。如康德在《论永久和平》中便认为“在理性的推动下,各种政治实体的无法相容的个性反而会推动他们走出战争状态,并进入一个“国际联盟”的时代[14]。马克思则以一种历史主义的观点看待国际政治,在他看来国际政治只是世界共同体历史进程中一个需要辩证看待的时期,在未来的历史运动和阶级斗争中,国家将不复存在,无产阶级所代表的全人类将建立一个消灭了资产阶级连带它自己的“无阶级性的全球社会”[15]。

发展历史

一战后到二战前夕

在第一次世界大战结束后,国际关系学才作为一门独立的学科受到承认,进入到现代大学学术体系之中:在1919年,英国威尔士阿伯斯威大学的戴维·戴维斯教授首次将“国际政治”课程引入大学讲坛[16]。亚伯大学是世界上第一所建立国际关系学系的大学[17]。随后在1927年,伦敦政治经济学院成立了国际关系学系[18]。同年欧洲大陆上创建了世界上第一所专注国际关系的高等院校日内瓦高级国际关系学院[19]。第一次世界大战可以说是国际关系学创立的直接原因。

西方大学的领导们由于一战所呈现出的空前残酷的屠杀与杀戮,在疑惑和惊恐中设置了第一批有关国际关系研究的科系,他们并将“为促进各国间和平寻找最佳手段”作为这一新生学科的研究使命[20]。但是这个手段是那些十九世纪奉行“均势”与“权力政治”的欧洲贵族外交家所无法找到的,因为在首批真正意义的国际政治学家看来,正是这种陈旧而灾难性的政策才导致了一战的爆发[21]。作为阿伯斯威大学国际政治讲席的第一主讲人的国际关系理论家齐默恩指出,从修昔底德到克劳塞维茨,有关“人永远是自私的和有攻击性的”推论就是“鹦鹉学舌”[22]。对于初期的国际政治学家来说,战争并非源于本能。吉尔贝特·默里强调,“战争只是国家行为的一种表现形式,它并不是个人本能的一部分,而是一个政治计划。战争就如同颁布所得税法一样,既不出于人的本能,也非来自人的天性”[23]。

一战后的早期国际政治学者也被学界称为自由国际主义者或者理想主义者,其思想具有强烈的规范性。作为自由国际主义者的早期国际关系学者推断,战争是可以被制止的,只要这个世界的人民能够意识到以下事实:在这个相互依赖的世界中,动用武力是毫无意义的、破坏性的,因为国民的福祉、国家的力量并非来自武装力量,而是体现在与之有关的生产和交换活动中[24]。赫德利·布尔指出自由国际主义的突出特点在于他们都相信曾经引发第一次世界大战的国际体系可能转变为一个更加和平、更加公正的国际秩序;他们也相信在新兴民主思想、国际联盟的发展、和平人士的不懈努力及其广泛智慧传播的等因素的共同作用下,这一体系正在发生变化;他们更加相信国际关系学研究者的责任就是见证这一进步战胜无知、伤害、恶意和蝇头小利的过程————这些因素仍然在阻碍着这一体系的转变进程“[25]。

第一次范式间争论

国际关系学发展初期理想主义者理论中的强烈的规范性特征后来使其备受指责,尤其是到了20世纪30年代,国际联盟的集体安全体系的衰败迹象已经十分明显,更不用说一些不民主的政权也获得了成功和当时的全球经济危机[26]。这时佛雷德里克·舒曼等学者开始挑战自由国际主义,提出用一种新研究途经去代替旧的研究途经。所谓新的研究途经的关注重点主要是实力层面而不是法律层面,其中首当其冲的是权力关系:“一切政治都是对权力的争夺,权力才是国际政治领域所追求的目标”[27]。第二次世界大战爆发前夕,英国历史学家爱德华·卡尔对国际政治成为权力政治的构想进行了系统阐述。爱德华·卡尔对自由国际主义的批评道,在1914~1918年混乱状况下问世的自由国际主义,其初始目标就是为了制止“国际政治团体的通病”——战争。然而,正是这一源头导致了它的缺陷,其中最大的问题在于它常常会把愿望当成现实:「同其他处于初始阶段的科学一样,国际政治学曾经承担了自己的乌托邦色彩:愿望重于思想;所做的观察流于泛泛;从来不注意对事实进行批判性分析」[28]。

由爱德华·卡尔撰写的于1946年出版的《二十年危机,1919~1939》可以被看作是国际政治学的第一个转折点:它宣布了自由国际主义乌托邦的死亡,也标志着现实主义理论的兴起。以爱德华·卡尔为代表的现实主义者则坚信那种国际关系学可以为未来建立公正合理的国际秩序的乌托邦思想是错误的,他们还接受了一个他们所认为非常重要的事实,即“政治,从某种意义上来说,始终是实力政治”[29]。由此,现实主义者也设定了自己的发展目标:也就是分析权力政治现象中的“前因后果”[30]。第一次范式间争论以第二次世界大战后崛起的现实主义者战胜了第一次世界大战和第二次世界大战的理想主义而告终,甚至到后来,“理想主义”变为了一个充满贬义的语汇[31]。1948年,权力政治学派的学者汉斯·摩根索出版了传世作品《国家间政治:权力斗争与和平》并在书中提出了六个“国际政治学公设”,这标志着古典现实主义国际关系理论的成熟[32]。

第二次范式间争论

| 國際關係理論 |

|---|

|

· 自由主义 古典自由主義 新自由主義 跨国主义 自由制度主義 民主和平論 |

|

· 現實主義 古典現實主義 新現實主義(結構現實主義) 攻勢現實主義 守勢現實主義 |

|

· 馬克思主義 新馬克思主義 依賴理論 世界體系理論 |

|

· 后实证主义(反思主义) 批判理論 女性主義 后现代理论 |

| · 建构主义 |

|

Portal:政治 |

正当现实主义(古典现实主义)理论走向成熟之际,美国主流社会科学界打着“所有科学方法必须统一”的旗号的「行为主义革命」不可避免的影响到了国际关系学[33]。行为主义者认为,摩根索的古典现实主义理论与欧洲外交史和古典政治哲学之间充满者千丝万缕的联系,但他们认为国际关系学作为一门社会科学必须与传统的“形而上学”决裂。[34]因而第二次范式间争论便在20世纪50~60年代兴起,争论双方分别为古典现实主义者和形势分析或定量分析法的支持者[35]。

自从1954年美国国际关系学家理查德·斯奈德首先运用行为主义将“决策过程”引入国际关系学之后,许多非国际关系学科班出身的行为主义学者纷纷被吸引到国际关系学中来——经济学家肯尼斯·博尔丁、数学家阿尔伯特沃尔斯泰特、生物学家阿纳托尔·拉波拉特、物理学家赫曼·卡恩等等[36]。这也导致了一些国际关系理论史上划时代著作的问世:1957年卡普兰所著之《国际政治的系统与过程》对国际政治学科中的概念进行了严谨的规定;斯莫尔、辛格提出的“战争相关计划”理论对战争与和平进行了深入的定量分析[37];1957年卡尔·多伊奇运用控制论的研究路径在《政治共同体与北大西洋区域》中提出了安全共同体的概念[38]。

在争论期间,现实主义者在维护自身“源于哲学、历史和法律”的研究方法的同时,充分吸收了行为主义的各种分析方法,接受了行为主义者对国际关系学的各种批评[39]。而行为主义者最终也承认,“行为主义分析方法本身存在着许多局限,而指望单靠行为主义对世界政治形成完全正面的认识,则是一个永远无法企及的目标”[40]。由此二十世纪五十、六十年代出现的国际关系理论第二次范式间争论导论20世纪70年代逐渐减弱,最终以国际政治学接受行为主义的定量分析法和形式分析法同时仍保有传统「富含政治哲学」气息的研究方法而告终[41]。

第三次范式间争论

第三次范式间争论发生在奉行“国家中心”的现实主义者与“非国家中心”的跨国主义(国际关系新自由主义)和新马克思主义之间[42]。其原因主要是20世纪60年代60年代出现的一些国际政治现象令现实主义者感到错愕:美国这样的超级大国在与越南共产党游击队的战争中遭受挫折(现实主义者一直将军事作为国家实力的最终标准);尼克松在欧洲与日本经济增长的压力下放弃了金本位制,令现实主义者认为经济在国际关系中作用有限观点无法自圆其说;而推翻阿连德总统的智利政变中美国中央情报局(CIA)和国际电话电报公司(ITT)都发挥了重要作用则推翻了现实主义者关于“国家是国际关系唯一行为体”的推论[43]。

争论始于国际关系新自由主义的罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈在《权力与相互依赖》中对现实主义进行的批评[44]。而新马克思主义的国际关系学家沃勒斯坦则依据依附理论和布罗代尔的思想创立了世界体系分析理论,他认为“没有任何经济现象能和政治和社会现象分开”,质疑现实主义忽视经济的作用[45]。1979年肯尼斯·沃尔兹在《国际政治理论》中为回应这些挑战而提出的新现实主义体系层次理论,他强调了国家受国际体系和权力结构的制约,但国家仍是国际关系的主要行为体[46]。

不过从某种意义上说,第三次范式间争论中现实主义、新自由主义、新马克思主义关注的“国际政治要素”并不一致:现实主义关注的是冷战,新自由主义关注的是资本主义国家之间的经济关系,新马克思主义则强调全球性的贫富差距和不平等对国际关系的影响。但随着中国的经济自由化改革和共产主义苏联的崩溃,使得新马克思主义的声誉受到损伤[47]。而新自由主义和新现实主义则出现了一种合流趋势,新现实主义承认了跨国行为体的重要性,而新自由主义接受了现实主义有关国家利益的假定。最后第三次范式间争论以新自由主义和新现实主义的和解告终[48]。

自第四次范式间争论至今

到20世纪80年代末90年代初,无论是现实主义还是自由主义,都没有预言到冷战格局的结束[49]。国际关系理论对政治现实的无力导致了第四次范式间争论:这场争论在实证主义(自由主义、现实主义、马克思主义都遵从现代社会科学的理性主义原则)和后实证主义(反思主义)之间展开[50]。后实证主义运用后现代主义和女权主义作为自己的理论武器,否定国际关系学作为科学的可能性,致力于解构国际关系学的知识框架[51]。但国际关系学者批评后实证主义在进行批判既存理论时却无法提出自己的实质性的理论,因为他们忽视经验性的研究[52]。

第四次范式间争论也被称为聋子间对话:因为双方的基本信念有着根本的差异[53]。但在第四次范式间争论中形成了现在可与现实主义和自由主义相抗衡的新学派:建构主义学派。1989年,尼古拉斯·奥努夫第一次提出建构主义的概念[54]。亚历山大·温特撰写的建构主义巨著《国际政治的社会理论》令建构主义受到了学界广泛的关注[55]。自2000年后开始,国际关系理论领域形成了自由主义、现实主义、建构主义三强并举的局面[56]。

主要流派

现实主义

国际关系现实主义是国际关系理论中历史最悠久,影响最深远的理论范式之一。今天,现实主义仍然占据国际关系理论研究的核心地位,其他理论范式往往是对在现实主义的挑战中得以确立和获得承认。现实主义的理论渊源可以上溯到两千五百年前的修昔底德时代[57]。该学派的主要代表人物有爱德华·卡尔、雷蒙·阿隆、汉斯·摩根索。现实主义并不是一个单一的理论体系,而是由众多的国际关系学家共同构筑的理论群,不同国际关系学家的思想特征和理论风格往往不同[58]。奥利·霍尔斯蒂对各种现实主义理论的共同假设和前提进行了简明扼要的概括:

- 国际关系的核心问题是战争的原因与和平的条件;

- 体系结构是解释国际关系现象的重要因素;

- 国家是国际关系的主要行为体;

- 国家行为是理性的;

- 民族国家是单一行为体(unitary actor),也就是不考虑国内政治,而设想民族国家具有给定的行为和偏好[59]。

自由主义

国际关系自由主义理论是受到西方自由主义政治哲学强大的影响力产生的,尽管自由主义在传统上接受民族国家非常重要,但他们也非常强调国际合作和自由贸易等超国家关系的意义[60]。自由主义认为战争对于对抗双方都是没有益处的,对于集体安全和国际法怀有强烈的信念[61]。二十世纪七十年代以来,自由主义关注在无政府状态下,合作能否成为可能以及在何种程度上制度可以促成合作。自由主义也借用了经济学中的理性选择理论和新自由制度主义作为自己的思想支撑,重视国际机制、相互依赖对国际政治的作用[62]。

自由主义指出了国际关系的本质是合作,但合作并不必然导致和谐;和谐指的是利益完全一致,而合作指的是双方在处于利益冲突时进行政策调整从而相互妥协的行为[63]。而保证国家间相互合作的有效机制是国际制度[64]。国际制度是指持续的相互关联的正式的和非正式的规则体系,这些体系可以规范国际行为体行为、使行为体之间的活动可以预期[65]。国际制度被新自由制度主义学者分为三种形式:国际组织,如联合国、国际货币基金组织;国际机制,由政府之间协商同意的明确规则,如国际法;非正式的国际惯例,如外交豁免、相互给予最惠国待遇[66]。

建构主义

建构主义理论是在冷战结束后兴起的国际关系理论,尽管存在时间不长,但有着复杂而深厚的理论根基。建构主义与发生认知论、社会学、语言哲学、政治哲学、共同体理论和后现代哲学都有着紧密联系[67]。建构主义内部的派别纷繁复杂,按照约翰·鲁杰的划分法,建构主义分为新古典建构主义(neo-classical constructivism)、后现代建构主义(post-modernist constructivism)和自然建构主义(natural constructivism)[68]。

建构主义不关注传统理性主义所关注的因果关系,而是更加关注社会建构关系。传统理性主义模式总关注为什么,而建构主义关注“如何可能”[69]。而社会建构的关系主要依赖观念的力量。建构主义的主要研究对象是国际政治的观念结构,并强调国际政治是行为体持有的一系列共有观念[70]。亚历山大·温特指出,这些观念的主要表现形式为文化,文化在国际社会发挥着各种各样的的功能(比如塑造国家的身份和利益。观念在某种意义上更是权力的化身,这与现实主义仅仅强调物质性权力不同[71]。

研究对象

.jpg.webp)

对于国际关系学的研究对象,各学派都有自己的见解。现实主义学派认为,国际关系研究的就是国家间关系,主权国家是国际政治的首要行为体[72]。而自由主义认为,国际组织等非国家行为体也应该被纳入研究对象之中[73]。美国国际关系学者赖特和苏联的伊诺泽姆采夫院士甚至认为国际关系学理论是包罗万象的知识体系,将宗教、阶级、社会运动、意识形态纳入研究对象[74]。

主权国家

主权概念起源自法国政治哲学家让·布丹,他将主权定义为“在一个国家中进行的永恒的绝对的权力”,它是“超乎臣民与公民之上的,不受法律限制的最高权力”[75]。虽然古希腊、罗马中世纪时都有人探讨过最高权力,但是是布丹首次将其与国家联系起来,而不是与某个具体统治者联系[76]。在经过三十年战争之后,欧洲各国签订的《威斯特伐利亚和约》确立了国家主权原则和各国的法律上平等关系,宣告了近代主权国家的诞生[77]。

现实主义认为国家是单一的、理性的、最重要的国际行为体。国家是单一的行为体,意思是将国家内部看做是铁板一块,政策高度一致,可以独立于国内政治进行追求利益和权力的活动[78]。国家是理性的行为体,国家被认为愿意将对方的国际交往行为视作是有意而为,从而通过因果逻辑推导寻求解决路径[79]。国家是最重要的国际行为体,国家是最好的安全保障,其他任何行为体都无法为社会提供安全保障,所以都不如国家重要[80]。

而自由主义认为国家所进行的外交决策必须由确定的具体对象做出,国内政治决定了国家的行为[81]。而国家的权力正在被跨国公司、地方政府、各种利益集团所获得,国家权力和运用武力的意志正在萎缩[82]。自由制度主义者同样认为国家是理性和自私的,但并不意味着国家之间必然发生冲突[83]。

国际组织

国际组织是旨在规范、制约国际行为体行为,确保相互合作的在国际社会层面进行活动的组织[84]。国际组织的类型多种多样,按照国际组织的目标或宗旨的性质、成员的范围和地位可以可以分为三种类型:一般性国际组织(国际联盟、联合国)和专门性国际组织(世界卫生组织、国际法庭);区域性国际组织(欧洲联盟、非洲联盟)和全球性国际组织;政府间组织和非政府组织(大赦国际、无国界记者)[85]。

不同的国际组织有不同的功能,根据国际组织理论的研究,国际组织的功能主要体现在:服务功能,国际组织提倡提高外交政策透明度保证对相互的行为预期,以此促进合作的达成;制约功能,国际组织帮助确立很多国际规则,规范各国际行为体的行为,如果违反规则需要付出代价;惩罚功能,惩罚的条件和措施一般写在国际组织的章程和条款中,惩罚的效果与国际组织的威望和参与成员对惩罚措施的支持力度相关;示范功能,国际组织鼓励多边互惠,支持各国际行为体追求长远利益,而不是违反国际规则的短期利益,从而引导各主权国家在国际规则范围内定义国家利益[86]。

对于国际组织在国际社会的意义,不同学术流派有其自己的见解。结构现实主义认为,国际组织在不涉及安全领域方面可以发挥一定的作用,但是由于在安全领域各国都是追求相对收益而不是绝对收益,安全困境无法解决,国际组织的作用有限[87]。自由制度主义认为,国际组织的存在降低了各主权国家的交易成本,克服交往互动中的欺骗现象[88]。建构主义认为,国际组织有助于建构国家的利益和身份,使国际交往实践中的一些有益规则纳入共同的认知背景[89]。

参考文献

引用

- IR Department

- . [2016-07-28]. (原始内容存档于2016-07-18).

- R.N.Lebow (2008),43

- Dario Battistella (2009),27

- Martin wight (1992),3

- Dario Battistella (2009),30

- Thomas Hobbes (1651),227

- Dario Battistella (2009),37

- Dario Battistella (2009),37

- Hugo Grotius (1625),9~10

- John Locke (1690),174

- Dario Battistella (2009),30

- A.Linklater (1990),159

- Emmanuel Kant (1784),74

- Karl Marx (1848),462

- Dario Battistella (2009),47

- Aberystwyth University

- IR Department

- . [2016-07-28]. (原始内容存档于2016-07-18).

- Brian Schmidt (1998),155

- Dario Battistella (2009),50

- A.Zimmern (1936),202

- G.Murray (1929),29

- Dario Battistella (2009),50

- Hedley Bull (1972),181~211

- Dario Battistella (2009),51

- Frederick Schumann (1937),491

- E.H.Carr (1946),8

- Dario Battistella (2009),52

- E.H.Carr (1946),97

- John Ikenberry (2001),157

- Dario Battistella (2009),52

- E.Nagel (1961),1

- B.Korany (1987),267~294

- Dario Battistella (2009),58

- Dario Battistella (2009),59

- Dario Battistella (2009),59

- Karl Deutsch (1957),3

- Dario Battistella (2009),61

- M.Nicholson (1983),235

- Dario Battistella (2009),61

- Dario Battistella (2009),63

- Dario Battistella (2009),62

- 王帆(2013),13

- Dario Battistella (2009),169

- 王帆(2013),13

- Dario Battistella (2009),64

- Dario Battistella (2009),65

- 张亚中(2007),118

- Dario Battistella (2009),65

- Dario Battistella (2009),66

- Robert Keohane (1995),279~307

- Dario Battistella (2009),202

- 王帆(2013),164

- 王帆(2013),165

- Dario Battistella (2009),67

- 王帆(2013),19

- 王帆(2013),20

- Ole Holsti (2004),36~37

- Highwood (2005),121

- Highwood (2005),121

- 王帆(2013),135

- 王帆(2013),139

- 王帆(2013),139

- 王帆(2013),140

- 王帆(2013),140

- 王帆(2013),153

- Ruggie (1998),881

- 王帆(2013),172

- Checkel (1998),324~348

- 王帆(2013),175~176

- 王帆(2013),81

- 王帆(2013),138

- 章亚航(1988),39

- 邱永文(2011),79

- 邱永文(2011),78

- 王丽庆(2008),139

- 王帆(2013),81

- 王帆(2013),81

- 王帆(2013),81

- 王帆(2013),82

- 王帆(2013),92

- 王帆(2013),139

- 王帆(2013),140

- 赵冠峰(2010),52

- 杨志刚(2005),11

- 杨志刚(2005),8

- 杨志刚(2005),9

- 杨志刚(2005),10

来源

- 巴蒂斯特拉(Dario Battistella). . 潘革平 译 第三版修订增补本. 北京: 社会科学文献出版社. 2010. ISBN 978-7-5097-1593-2.

- Aberystwyth University. . Undergraduate Courses - International Politics L241-BA. International Politics (L241). [2015-02-11]. (原始内容存档于2020-11-28) (英语).

- International Relations (IR) Department. . London School of Economics and Political Science. [2014-12-29]. (原始内容存档于2017-08-10) (英语).

- Martin Wight. . Leicester: Leicester University Press. 1992 (英语).

- Brian Schmidt. . New York: University Press of America. 1998 (英语).

- A. Zimmern. . Basingstoke: Press of McMillan. 1936 (英语).

- G. Murray. . London: Harper Press. 1929 (英语).

- James Der Derian. . London: McMillan. 1995 (英语).

- Frederick Schumann. . New York: PressMcGraw-Hill. 1937 (英语).

- E. H. Carr. . New York: Palgrave Macmillan. 1946 (英语).

- John Ikenberry. . Princeton: Princeton University Press. 2001 (英语).

- B.Korany. . Montreal: G. Morin. 1987 (法语).

- E. Nagel. . New York: Harcourt Brace. 1961 (英语).

- Karl Deutsch. . Princeton: Princeton University Press. 1957 (英语).

- M. Nicholson. . London: Pinter. 1983 (英语).

- R. N. Lebow. . Cambridge: Cambridge University Press. 2008 (英语).

- Thomas Hobbes. . Paris: Sirey. 1651.

- A. Linklater. . Basingstoke: McMillan. 1990 (英语).

- Hugo Grotius. . Paris: PUF. 1999 (法语).

- John Lock e. . Paris: Garnier Flammarion. 1984 (英语).

- Karl Marx. . East Berlin: Dietz Verlag. 1981 (英语).

- Emmanuel Kant. . Paris: Garnier Flammarion. 1991 (法语).

- 王帆. . 北京: 世界知识出版社. 2013. ISBN 978-7-5012-4522-2.

- 张亚中. 第二版. 台北: 扬智出版社. 2007.

- Ole Holsti. . Beijing: Peking University Press. 2004.

- John Gerard Ruggie. . International Organization. 1998, (Autumn 1998) (英语).

- Jeffey Checkel. . International Security. January 1998, 50 (2) (英语).

- 海伍德(Andrew Highwood). . 由张立鹏翻译 第二版. 北京: 中国人民大学出版社. 2005. ISBN 9787300074238.

- 赵冠峰. . 同济大学学报 (上海). 2010年12月, 21 (6) [2015-03-01]. (原始内容存档于2020-12-14).

- 杨志刚. (学位论文(2005)). 济南: 山东师范大学. [2015-03-01]. (原始内容存档于2021-01-19).

- 邱永文. . 湖北省社会主义学院学报 (武汉). 2010年10月, (5) [2015-03-01]. (原始内容存档于2021-01-19).

- 王丽庆. . 山西高等学校社会科学学报 (太原). 2008年7月, 20 (7) [2015-03-01]. (原始内容存档于2020-12-14).

- 章亚航. . 世界经济与政治 (北京). 1988, (08) [2015-03-01]. (原始内容存档于2021-01-19).