過度開發

過度開發(英語:),又稱為過度捕撈(英語:),意指可收穫的再生資源到達收益遞減點,持續過度開發會導致該資源覆滅。本術語適用於自然資源,如:野生藥用植物、牧地青草、狩獵動物、魚群、森林和含水層等。

在生態學中,該詞描述五個威脅到生物多樣性的主要行為(HIPPO)。[2]生態學家用該詞彙來形容人類的收穫率是不可持續增長的,其判斷標准以自然死亡率與再生產能力兩值而定。在過度捕獲狀況下,可能會導致該物種數量降至維持物種的水平線以下,甚至可能會造成整個物種絕種。在保育生物學中,該詞通常用在人類經濟活動的前後關係,其中包括因大量採集生物資源或生物體,導致採集量大於物種數量可承受範圍。[3]該術語也同樣用在漁業、水文學、和自然資源管理上,然而在定義上稍有不同。

過度開發會導致資源滅絕,這當中包括絕種;但也有狀況是在過度開發下,資源仍維持著可持續性。在漁業中,過度捕魚一詞可代替過度開發,庫存管理中以過度放牧代替,森林經營學以過度伐木代替,含水層管理以過度抽取代替,物種監控上則以瀕危物種代替。過度開發並不只侷限於人類活動,同時也包括外來食肉動物和食草動物,例如,外來種過度捕食本土植物和動物。

歷史

過度開發現象自數千年前就已經發生,但直到近幾年才受到關注。例如,由夏威夷國王穿著的儀式斗篷均自已絕種的夏威夷監督吸蜜鳥羽毛當原料;一件斗篷需要使用70000隻夏威夷監督吸蜜鳥的羽毛。另一個熟知的例子是生活在模里西斯且不會飛翔的渡渡鳥,該鳥並不懼怕人類,又不會飛行,很容易地遭到原住民獵捕。[6]

從最早的時候開始,狩獵一直是人類活動中重要地生存手段。因而過度狩獵幾乎占據整個過度開發的早期歷史。次級掠食假說試圖解釋第四紀滅絕事件中,巨型動物的滅絕時間與其他動物相比發生相對較短,這可以從人類遷徙蹤跡一窺而知。該理論最有力的證據是,北美大型哺乳動物物種的80%,在人類抵達西半球大陸的1千年裡漸漸消失。[7]另一最快絕種的巨型動物群案例發生在紐西蘭,自15世紀開始,生活在紐西蘭的十餘種恐鳥遭到毛利人濫捕而大量減少,[4]而第二波滅絕則是在歐洲人抵達紐西蘭時。

近期,為解決或減緩過度開發現象,已有如永續性及永續發展等理論逐漸出現,並在其餘理論被提及,如可維持產量[8]、經濟成長[9][10]、深層生態學[11][12]等。

概觀

過度開發並不一定會導致資源被破壞,也不一定會造成資源的不可持續性,但是過度消耗資源的數量可能會改變其型態。例如在東南亞生長的野棕櫚樹圓葉蒲葵,因其葉子可用來蓋屋頂及食品包裝而被人類過度採集,導致之後生長的葉片尺寸變得比之前更小。

公地悲劇

公地悲劇一辭由美國生態學家加勒特·哈丁在1968年於期刊《科學》投稿文章上首次出現。[13]

哈丁的文章重心是理解過度開發如何發生的一個有用地例子。該辭起源於英國作家威廉·佛司特·洛伊在1833年討論人口的著作中,以中世紀歐洲的土地租用所使用的假設。在歐洲,牧民們共租一塊公地當作牧場,他們每一方均有權讓自己飼養的奶牛在公地放牧。在哈丁的例子中,當有牧民為增加利潤而增加牛群的狀況下,公地的環境承載力將會造成暫時或永久性損壞的結果。牧民會因為增加牛群而收入增加,但是公地的資源虧損卻轉嫁到所有牧民身上。如果所有的牧民都因個人經濟考量而增加牛群,公地將面臨過度開發並可能造成永久性破壞。由於所有牧民獲得相同的結論,引發過度放牧現象,對公地造成立即損失,牧場也很少能回歸到原來的環境承載力。

「這是其中的悲劇。每個人被鎖進有限的世界系統,但都無限制地增加畜群。在每個人搶先在公地內自由地追求自身利益下,毀滅是最終的結果。」(哈丁,1968年)[13]

哈丁後來在他文章中,開始從公地理論延伸更多領域,包括國家公園、大氣層、海洋、河流、魚群等。在魚群的例子中,同樣的狀況被稱為漁民悲劇。[14]透過這些文章主題顯示人口持續增長,但地球的資源是有限的。

公地悲劇的根源可追溯至亞里斯多德,他曾言:「那由最大人數所共享的事物,卻只得到最少的照顧」。[15]如同湯瑪斯·霍布斯的著作利維坦。[16]與公地悲劇相反的情況有時被稱為反公地悲劇,其意義為理性的個體單獨行動,造成集體性浪費資源。

如果適當地調節,可避免公地悲劇的發生。然而哈丁對「公地」一詞的使用經常被誤解,導致他後來認為應該將其論述標題改為——「未受規範的公地之悲劇」。[17]

漁業

在野生漁業中,當魚群平均增長量被漁業的最大持續生產量持續性地超越時,將會發生過度捕魚現象[18],並且該現象會持續下去。 當漁業開始擴張到先前未開發的野生漁場後,漁場的生物量將會下降,因為這意味著漁場內有魚種因捕魚而消失。對可持續發展而言,為維持漁場的生物量,漁業的收穫量必須與魚群的生殖量維持平衡。如果漁業的收穫量上升,漁場的生物量在往後可能會下降。在漁業的收穫量到達最大生產量頂點後,再進一步的增加會導致收穫量驟減,而該頂點又被稱為最大持續生產量,此現象通常在漁場的生物量因補魚而下降30%後發生。[19]

如果能在漁場的生物量因補魚而下降15%的水準時調整收穫量,並持續性地維持該水平,則可維持漁場的可持續性收穫;但是目前漁場過度開發卻很常見,魚群因過度捕撈而無法持續性地維持數量。

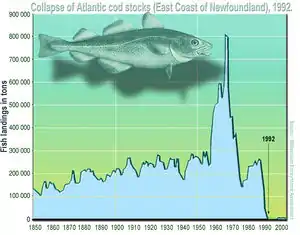

這種因過度捕撈使漁場的生物量減少至95%以上的現象又稱為崩潰。在歷史上,北方藍鰭金槍魚在1970年代到1980年代期間遭到濫捕,導致魚群數量至1992年時突然崩潰。[1]儘管已有政府禁止捕獲北方藍鰭金槍魚,然而其魚群數量至今仍未能恢復。 [1]在許多地區性生物鏈也因為缺乏鱈魚作為頂級掠食者,已導致營養瀑布受到影響。[1]

目前世界上約25%的漁場因漁業造成其生物量水平低於最大持續生產量,出現過度捕撈現象。[20]如果減少過度捕撈的壓力,這些漁場的生物量往往能漸漸恢復到最佳狀態,而收穫量也可恢復到最大持續生產量。 [21]

公地悲劇論點可避免漁業過度捕撈,只要能準確執行漁業管理。其中之一是執行个体渔捞配额,限制每艘漁船可捕撈的漁獲量。2008年,調查顯示有執行个体渔捞配额與沒有直行的組別進行比對,顯示个体渔捞配额可預防漁場的生物量驟減,並有效地恢復漁場的生物量。[22]

水資源

如湖泊和地下含水層等水資源,屬於可再生資源(古地下水在有些狀況下屬於不可再生資源)。若水資源持續地發生開採量超過補給量,便屬於過度開發,例如奧加拉拉蓄水層。含水層的補充來源自小溪、河流和湖泊,在過度開發狀況下可能會發生過度抽取或含水層枯竭等結果。雖然森林是消耗含水層的主要原因之一,但在某些地區森林會提高含水層的補充量。[24][25]在含水層枯竭的狀況下,可能會使土地受到硝酸鹽等污染物污染;或是長年地沉澱以及海水的侵蝕等,造成土地鹽化現象。

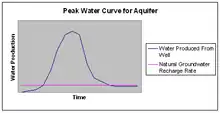

由於世界上的湖泊與地下水過度開發,開始有水資源高峰辯論。[26][27]這些辯論通常圍繞在農業與郊區的用水量,但是在核能與煤等發電廠,或是油砂礦開採等也需要用到大量水資源。[28]修正過的哈伯特曲線,可適用於任何資源的開採量與枯竭點的預測。 [23]雖然哈伯特曲線原本並不用於分析可再生資源,但在過度開採狀況下會產生如哈伯特頂點效應,而此概念被稱為水資源頂峰。

森林資源

在同一地區內,當伐木的速度超過林地復育的速度時,會造成森林過度開發現象。影響林地復育的速度主要有糧食生產、放牧、經濟成長等土地重新規劃使用情況。在歷史上,包括木材與薪柴等林業產品運用,對人類社會影響至關重要,此影響不下於水資源與可耕地。直到今日,在已開發國家仍持續使用木材當建築原料,另外還有造紙業使用的木漿。在發展中國家,將近有三十億人仍依賴木柴來取暖與烹飪。[29]為短期經濟收益農業而砍伐森林,或是為製造木製品而過度開發森林,通常會導致長期經濟收益受損,以及生物生產力的損失。西非、馬達加斯加、東南亞等地區都因過度開發森林,造成長期地木材收穫量下降,進而減少長期經濟收益。[30]

生物多樣性

過度開發是全球生物多樣性的主要威脅之一。[2]其他威脅包括環境污染、外來物種引進或入侵、棲息地零碎化、棲息地破壞[2]、雜交失控[31]、全球暖化 [32]、海洋酸化 [33]、以及許多因人口過多造成的因素。[34]

藥物開發與藥材資源的使用等健康主要問題,成為威脅生物多樣性中的一個要點。[35]不管是直接或間接天然產物藥品,從生物當來源的比例顯著的增加,其中海洋生態系統的生物特別深入其中。[36]但是在無管控或是不當生物勘測會導致過度開發現象,使生態系統退化與生物多樣性降低。[37][38][39]

瀕危物種

過度開發目前威脅到三分之一的脊椎動物與其他種類。扣除掉食用魚類,野生動物的非法貿易每年約有100億美元的非法貿易額,其中包括叢林肉、中藥市場、皮草貿易等非法交易。[40]為了控制和規範瀕危動物的貿易,各國在1963年簽署瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES),目前已有約33,000個物種受到保護,其中包括動物與植物。據估計,美國國內四分之一的瀕危脊椎動物與一半的瀕危哺乳動物,皆是因人類過度開發造成的。[2][41]

所有的生物都需要自然資源才能生存,然而若在某一地區內持續地過度開發自然資源,在短期內自然資源無法恢復到正常水平。為了生存,人類經常需要採及食物或其他資源。在早期歷史,人類採集的資源都很小量,然而隨著人口以指數級增加,市場需求也因而擴大,以及改良的存取與捕獲兩項技術結合,導致許多物種因過度開發到低於可持續性水平。[42]若是過度開發持續下去,會減少寶貴的資源,因為在低於可持續性水平的數量下,資源無法維持可持續性地數量,導致物種的絕種,危害整個生態系統,尤其是當物種是關鍵種時。[43]過度開發經常發生於市場的開拓,利用未開發資源或本地的物種。

今日,過度開發和自然資源的濫用一直威脅著物種多樣性,在島嶼生態學上更為普遍,因為島嶼可視作為一微觀世界。島嶼特有種更容易因過度開發而絕種,因為牠們的生存空間小,為降低生活空間密度而往往維持低繁殖率。[44] 例如島嶼特有種夏威夷蝸牛與法屬玻里尼西亞帕图螺等蝸牛,目前已有15種夏威夷蝸牛被列為絕種,24種被列為瀕臨絕種[45];另60種帕图螺被列為絕種,14種被列為瀕臨絕種 [46]世界保護監測中心認為過度開發與非常低繁殖力的雙重關係,使這些物種極端脆弱。[47]

另一例子發生在蘇格蘭尤伊斯特群島,當西歐刺蝟被引進島上時,由於島上沒有天敵,加上島上有著許多鳥類定居,西歐刺蝟過度地捕食鳥蛋,並且大量繁殖,導致島上12種鳥類受到影響,有39%的物種數量因而減少。[48]

當人類社會中發生大量遷徙、動亂、戰爭等,控制瀕危物種機制將不存在。例如剛果與盧安達之間的戰爭,槍枝的氾濫造成食品分配網絡的崩潰,使得這些國家的自然資源環境更加脆弱。[49]動物經常因人類的軍事射擊訓練而被射殺,或是被政府惡意對待。如大猩猩和黑猩猩等大靈長類,以及有蹄類與其他物種,因人類狩獵而數量下降至80%以上,有些物種甚至因此絕種。[50]這些物種減少又被稱為叢林肉危機。

總體而言,目前已有50種鳥類因過度開發而絕種,[51] 其中包括:

其他受過度開發而影響的物種包括:

階梯效應

過度開發物種可能會導致連鎖效應或階梯效應產生,尤其當棲息地中的頂級掠食者消失更為明顯。當頂級掠食者消失後,可能會使下一層被捕食的生物生殖過剩,因而造成更下一層的生物被過度開發而減少,最後可能造成所有種群數量逐漸減少,並到達絕種的地步。

階梯效應的經典案例為海獺,從17世紀到1911年時,海獺的毛皮因其特別保暖而珍貴,其獲利高達2500美元,因而遭到許多人類獵捕。濫捕海獺的結果,造成北美太平洋沿岸的海藻林發生階梯效應。[53]

海獺的主要食物來源之一是海膽,當海獺因人類濫捕而減少時,海膽數量卻發生生態釋放現象。大量的海膽過度消耗牠們的主食海帶,造成海帶數量驟減,使得整個海藻林變成貧瘠之地,海床因海帶減少而裸露,並被大量的海膽佔據。過不久海膽便沒有食物來源,而這局部地區滅絕是因為海膽大量繁殖造成的。另外,許多以海藻林生態系為棲息地的物種也因為海藻驟減而產生階梯效應,繼而引發絕種。[54]

1911年,當只有一小群約32隻海獺在一個偏僻的山洞活下來時,一項國際條約的簽署防止海獺被進一步濫捕。在重重保護下,水獺的數量以倍數成長,重新回到貧瘠的海藻林,並慢慢地恢復海藻林生態系。近幾年,由於許多漁場被人類過度開發,虎鯨因食物短缺而開始大量獵食海獺,使得海獺數量再度減少。[55]

參見

參考來源

- Kenneth T. Frank; Brian Petrie; Jae S. Choi; William C. Leggett. . Science. 2005, 308 (5728): 1621–1623. PMID 15947186. doi:10.1126/science.1113075.

- Wilcove, D. S.; Rothstein, D.; Dubow, J.; Phillips, A.; Losos, E. . BioScience. 1998, 48: 607–615. doi:10.2307/1313420.

- Elizabeth, Martin; Robert, Hine. . Oxford University Press. 1996.

- Holdaway, R. N.; Jacomb, C. (PDF). Science. 2000, 287 (5461): 2250–2254. PMID 10731144. doi:10.1126/science.287.5461.2250. (原始内容 (PDF)存档于2013-05-27).

- Tennyson, A.; Martinson, P. . Wellington, New Zealand: Te Papa Press. 2006. ISBN 978-0-909010-21-8.

- Fryer, Jonathan. . BBC News. 2002-09-14 [2006-09-07]. (原始内容存档于2019-05-07).

- Amos, Esty; Paul S, Martin. . American Scientist. [2010-09-17]. (原始内容存档于2011-02-12).

- Larkin, P. A. . Transactions of the American Fisheries Society. 1977, 106 (1): 1–11. doi:10.1577/1548-8659(1977)106<1:AEFTCO>2.0.CO;2.

- Lubchenco, J. . Ecology. 1991, 72: 371–412. doi:10.2307/2937183.

- Lee, K. N. . Levin, S. A. (编). 5. San Diego, CA: Academic Press. 2001: 553–568. ISBN 0-12-226864-4.

- Naess, A. . Soulé, M. E. (编). . Sunderland, MA: Sinauer Associates. 1986: 153–181. ISBN 0-87893-794-3.

- Sessions, G. (编). . Boston: Shambala Books. 1995. ISBN 1-57062-049-0.

- Hardin, Garrett. . Science. 1968, 162 (3859): 1243–1248. PMID 5699198. doi:10.1126/science.162.3859.1243. Also available here 页面存档备份,存于.

- Bowles, Samuel. . Princeton University Press. 2004: 27–29. ISBN 0-691-09163-3.

- Ostrom, E. . Bromley, D. W. (编). . San Francisco: ICS Press. 1992.

- Feeny, D.; 等. . Human Ecology. 1990, 18 (1): 1–19. doi:10.1007/BF00889070.

- . The Japan Times Online. [2016-08-28]. (原始内容存档于2012-05-29).

- . NOAA. [2 February 2010].

- Bolden, E.G.; Robinson, W.L. . Upper Saddle River, NJ.: Prentice-Hall, Inc. 1999. ISBN 0-13-840422-4.

- Grafton, RQ; Kompas, T; Hilborn, RW. . Science 318. 2007: 1601. Bibcode:2007Sci...318.1601G. doi:10.1126/science.1146017.

- Rosenberg, AA. . Frontiers in Ecology and the Environment. 2003, 1 (2): 102–106. doi:10.1890/1540-9295(2003)001[0102:MTTMTO]2.0.CO;2.

- . The Economist. 18 Septemper 2008.

- Meena Palaniappan & Peter H. Gleick. . Pacific Institute. 2008 [2009-01-31].

- . (原始内容存档于2001-04-11).

- . (原始内容存档于2008-12-06).

- . February 2006. (原始内容存档于2012-12-09).

- . April 7, 2005.

- .

- (PDF). [2016-08-28]. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-24).

- . [2016-08-28]. (原始内容存档于2009-04-28).

- Rhymer, Judith M.; Simberloff, Daniel. . Annual Review of Ecology and Systematics. 1996, 27: 83–109. JSTOR 2097230. doi:10.1146/annurev.ecolsys.27.1.83.

- Kannan, R.; James, D. A. (PDF). Tropical Ecology. 2009, 50 (1): 31–39 [2014-05-21]. ISSN 0564-3295.

- Mora, C.; 等. . PLoS Biology. 2013, 11: e1001682. PMC 3797030. PMID 24143135. doi:10.1371/journal.pbio.1001682.

- Dumont, E. (PDF). Earth System Dynamics Discussions. 2012, 3: 433–452 [2016-08-28]. Bibcode:2012ESDD....3..433D. doi:10.5194/esdd-3-433-2012. (原始内容 (PDF)存档于2017-11-22).

- . GMO Compass. 2006 [November 5, 2009]. (原始内容存档于2009年9月29日).

- Roopesh, J.; 等. . Current Science. 2008, 94 (3): 292 [2016-08-28]. (原始内容存档于2017-03-29).

- Dhillion, S. S.; Svarstad, H.; Amundsen, C.; Bugge, H. C. . AMBIO. September 2002, 31 (6): 491–493. JSTOR 4315292. PMID 12436849. doi:10.1639/0044-7447(2002)031[0491:beoead]2.0.co;2.

- Cole, Andrew. . BMJ. 2005, 330 (7504): 1350. doi:10.1136/bmj.330.7504.1350-d.

- . Cohabnet.org. [2009-06-21]. (原始内容存档于2017-10-25).

- Hemley 1994.

- Primack, R. B. 3rd. Sunderland: Sinauer Associates. 2002. ISBN 0-87893-719-6.

- Redford 1992, Fitzgibon et al. 1995, Cuarón 2001.

- Frankham, R.; Ballou, J. D.; Briscoe, D. A. . New York: Cambridge University Press. 2002. ISBN 0-521-63014-2.

- Dowding, J. E.; Murphy, E. C. . Biological Conservation. 2001, 99 (1): 47–64. doi:10.1016/S0006-3207(00)00187-7.

- . 2003b [2016-08-28]. (原始内容存档于2008-10-09).

- . 2003c [9 December 2003]. (原始内容存档于2008-10-09).

- WCMC. (1992). McComb, J., Groombridge, B., Byford, E., Allan, C., Howland, J., Magin, C., Smith, H., Greenwood, V. and Simpson, L. (1992). World Conservation Monitoring Centre. Chapman and Hall.

- Jackson, D. B.; Fuller, R. J.; Campbell, S. T. . Biological Conservation. 2004, 117 (2): 151–166. doi:10.1016/S0006-3207(03)00289-1.

- Jones, R. F. . Audubon. 1990, 92: 1547–1551.

- Wilkie, D. S.; Carpenter, J. F. . Biodiversity and Conservation. 1999, 8 (7): 927–955. doi:10.1023/A:1008877309871.

- The LUCN Red List of Threatened Species (2009).

- Collins, Nick. . Telegraph.

- Estes, J. A.; Duggins, D. O.; Rathbun, G. B. . Conservation Biology. 1989, 3 (3): 251–264. doi:10.1111/j.1523-1739.1989.tb00085.x.

- Dayton, P. K.; Tegner, M. J.; Edwards, P. B.; Riser, K. L. . Ecol. Appl. 1998, 8 (2): 309–322. doi:10.1890/1051-0761(1998)008[0309:SBGARE]2.0.CO;2.

- Krebs, C. J. 5th. San Francisco: Benjamin Cummings. 2001. ISBN 0-321-04289-1.

延伸閱讀

- FAO (2005) Overcoming factors of unsustainability and overexploitation in fisheries Fisheries report 782, Rome. ISBN 978-92-5-105449-9