尼古拉·哥白尼

尼古拉·哥白尼(拉丁語:,波蘭語:,1473年2月19日-1543年5月24日)是文艺复兴时期的波兰数学家、天文学家,他提倡日心说模型,提到太陽為宇宙的中心[1]。1543年哥白尼临终前发表了《天體運行論》一般認為他著的是現代天文學的起步點。它开启了哥白尼革命,并对推动科学革命有相當大的贡献。

| 尼古拉·哥白尼 | |

|---|---|

肖像,於1580年的托倫舊市區 | |

| 出生 | 1473年2月19日 波蘭立陶宛王國波蘭皇家普魯士托倫市(位於今波蘭庫亞維-波美拉尼亞省) |

| 逝世 | 1543年5月24日(70歲) 波蘭立陶宛王國波蘭皇家普魯士瓦爾米亞采邑主教區弗龙堡(位於今波蘭瓦爾米亞-馬祖里省) |

| 母校 | 亞捷隆大學 博洛尼亞大學 帕多瓦大學 費拉拉大學 |

| 知名于 | 地動說 哥白尼原理 |

| 科学生涯 | |

| 研究领域 | 數學、天文學、教會法、醫學、經濟學 |

| 签名 | |

哥白尼出生于皇家普魯士,该地区自1466年隶属于波兰王国。哥白尼获得了教会法规博士学位,同时也是一名医生,通晓多国语言,了解古典文学,能够胜任翻译,做过执政官、外交官,也是一名经济学家(后续几项都没有学历学位)。1517年,哥白尼总结了货币量化理论[2],成为当今经济学的重要基础之一。1519年,哥白尼在托马斯·格雷沙姆之前总结出了劣幣驅逐良幣理论的前身[3]。

身世

1473年哥白尼生于维斯瓦河畔的小城托伦,当时这里属于波兰王国皇家普鲁士行省。父亲是从克拉科夫来的商人,母亲是托伦当地商人的女儿,家境宽裕,哥白尼是家中四个孩子里最小的。哥白尼十岁到十二岁间父亲去世,由他的舅父卢卡斯·瓦岑罗德领养。

1491年哥白尼进入克拉科夫市亞捷隆大學(当时称克拉科夫大学)学习,在这里他开始对天文学產生兴趣。1496年他赴意大利博洛尼亚大学帕多瓦大学求学,学习数学、天文学、法律、医学等,并接受人文主义思想。1503年在费拉拉大学获得法学博士学位,他舅父提供给他一个在波兰波罗的海边上的弗伦堡的神父位置。1506年哥白尼回到波兰,担任他舅父的医生和秘书。1512年他舅父去世,他将主要精力放在教士的责任和医学研究上,同时利用工作之余时间研究天文学。在弗伦堡30年间,他建了一个小天文台,后来被称为“哥白尼塔”,自17世纪以来被人们作为天文学的圣地保存下来。但是从当时人的记载和哥白尼本人的著作来看,他很少进行天文观测,他主要通过前人的观测结果,进行哲学思考与数学计算,逐渐形成了自己的天文学体系。

父系

哥白尼父亲的家族可以追溯到尼萨附近的一个西里西亚小村庄,这个小村庄的名字曾被拼写为Kopernik[4],Copernik,Copernic,Kopernic以及Coprirnik,现今为Koperniki[5]。14世纪,父亲家族的成员开始迁至西里西亚地区的其他城市,波兰王国的首都克拉科夫(1367)以及托伦(1400)[5]。哥白尼的父亲,也是老尼古拉·哥白尼,很有可能是简的儿子,就是来自迁至克拉科夫的那一支[5]。

尼古拉以父亲的名字命名,以富商的身份首次出现在记录中,以经营铜为生,主要在格但斯克销售铜[6][7],于1458年左右从克拉科夫迁至托伦[8]。托伦位于维斯瓦河附近,当时被卷入十三年战争(1454–66),在此期间,普鲁士城市的盟友普鲁士联盟与波兰王国结盟,贵族和教士联合,共同对抗条顿骑士团国,以获得地区控制权。在这场战争中,如格但斯克和托伦(尼古拉·哥白尼的家乡)等汉萨同盟的城市决定支持波兰国王卡齐米日四世,国王承诺尊重城市的传统和独立,而这正是条顿骑士团国所强烈镇压的。尼古拉的父亲当时活跃于政坛,支持波兰王国和普鲁士城市结盟对抗条顿骑士团[9]。1454年,他负责调解波兰王国红衣主教Zbigniew Oleśnicki与普鲁士城市在战时公债偿还方面的矛盾[5]。《第二次托伦和约》(1466)规定,条顿骑士团放弃西普鲁士,此地区成为波兰王国的一个自治省,即以后的普鲁士王国,在随后的300年里都归属于波兰王国。

尼古拉的父亲于1461和1464年间娶了芭芭拉·瓦岑罗德,也就是天文学家哥白尼的母亲[5]。父亲于1483年左右逝世[10]。

母系

尼古拉的母亲芭芭拉·瓦岑罗德是托伦当地贵族和市议员老卢卡斯·瓦岑罗德(死于1462年)与卡塔知娜[lower-alpha 1](死于1476年)的女儿[10]。与哥白尼家族类似,瓦岑罗德家族祖籍位于希维德尼察附近的西里西亚地区,自1360年定居在托伦。很快,他们就成为当地最富有以及最具影响力的贵族之一[10]。通过与瓦岑罗德家族联姻,哥白尼家族与托伦、格但斯克和埃尔布隆格的富有家族,以及普鲁士的名门望族(诸如Czapskis、Działyńskis、Konopackis 和 Kościeleckis)有了关系[10]。Modlibógs(波兰语的意思是“祈求主”)家族自1271年以来在波兰的历史中就一直是波兰的名门望族[11]。卢卡斯与凯瑟琳育有三个子女,分别是小卢卡斯·瓦岑罗德(1447-1512),最后成为了瓦尔米亚主教和哥白尼的监护人;芭芭拉,天文学家哥白尼的母亲(死于1495年);以及克里斯蒂娜(死于1502年),于1459年嫁给托伦当地商人兼市长泰德曼·冯·艾伦[10]。

老卢卡斯·瓦岑罗德是一个富商,也是Sławkowo村庄的所有者。在1439-62 法官统治期间,他是条顿骑士团的坚决敌对方[10]。1453年,以托伦市代表的身份参加格鲁琼兹大会,意图举行起义反抗条顿骑士团[10]。在十三年战争(1454–66)期间,他筹集大量资金(只是他随后要求偿还的一部分)以及在托伦和格但斯克进行政治活动以积极支持普鲁士城市的反抗战,并亲身参与在拉森和马尔堡的战役,死于1462年[10]。

小卢卡斯·瓦岑罗德是天文学家哥白尼的舅舅以及赞助人,在克拉科夫大学(今亚捷隆大学)、德国科隆大学和博洛尼亚大学受过教育。作为条顿骑士团的激烈的反对者[12][13],曾被骑士团头领称为“恶魔的化身”[14]。1489年,被选为瓦尔米亚[lower-alpha 2]的主教用来对抗波兰国王卡齐米日四世,卡齐米日四世一直想让自己的儿子继承王位。自此,瓦岑罗德一直与国王卡齐米日四世争吵,直到三年后国王的逝世才停止[15]。此后,瓦岑罗德才能与随后的三位波兰国王(约翰一世、亚历山大·亚盖洛和西格蒙德一世老王)建立密切的关系[14][16]。作为三位国王的朋友和重要顾问,他的影响力加强了瓦尔米亚与波兰王国的关系。瓦岑罗德被认为是瓦尔米亚权力最大的人,他的财富、关系和影响力为哥白尼的教育以及在法兰伯克天主教堂的教士生涯提供了保障[17][18]。

语言

据说,哥白尼精通拉丁语、德语和波兰语,还会说希腊语和意大利语[19][20][21][lower-alpha 3]。哥白尼的大部分存世作品都是拉丁语版本,拉丁语当时是学术界广泛使用的语言。拉丁语当时还是罗马天主教会和波兰宫廷的官方语言,所以哥白尼与教会和波兰领导者的通信用语都是拉丁语。

哥白尼也有一些德语版本的存世作品。德国哲学教授马丁·凯莉以此为论据认为哥白尼的母语是德语[25]。其他证明德语是哥白尼的母语的论据有:他出生在一个以说德语为主的城市,而且于1496年在博格尼亚学习教会法期间,曾加入一个名为日耳曼民族的学生组织,按其1497年章程,此组织对母语为德语的所有王国和国家的学生开放[26]。然而,根据法国哲学家亚历山大·柯瓦雷的观点,哥白尼加入日耳曼民族这一行为就其本身而言并不意味着他承认自己是德国人,因为来自普鲁士和西里西亚的学生都是被如此归类的,这样一来,不管他们本身的民族归属或自我鉴定,这就相当于一个特权,选择是说德语的学生就很自然[26][27][28][29][30]。

名字

在哥白尼时代,人民经常以居住地名称命名。就如西里西亚村庄激发的灵感,哥白尼的姓氏的有多个不同的拼写。他的姓氏或许与当地西里西亚地区的采铜业有关[24],尽管一些学者声称此姓氏是受到莳萝这种植物(在波兰语中的拼写为“koperek” 或“kopernik”)的启发,莳萝是西里西亚的野生植物[31]。

这种情况同样出现在一个世纪之后的威廉·莎士比亚的作品中[32],在其作品中,天文学家哥白尼以及其亲戚的名字出现了很多不同的拼写。这个名字首先被用于13世纪西里西亚地区的一个地方,在拉丁语文献中存在多种拼写方式。哥白尼“其实并不在乎正字法”[33]。1480年左右,在他童年时期,他父亲的名字(也是未来天文学家哥白尼的名字)在Thorn中的记录为Niclas Koppernigk[34]。在克拉科夫时,他的拉丁语署名为Nicolaus Nicolai de Torunia(托伦,尼古拉的儿子,尼古拉)。1496年,當他在博格尼亚大學就讀时,他加入Matricula Nobilissimi Germanorum Collegii,或稱為Natio Germanica Bononiae,一個招收以德語為母語的學生組織。在其紀錄Annales Clarissimae Nacionis Germanorum,哥白尼使用Dominus Nicolaus Kopperlingk de Thorn – IX grosseti[35][36]。在帕多瓦时,他的署名又变成了“Nicolaus Copernik”,随后改为“Coppernicus”[33]。这位天文学家把自己的名字拉丁化为Coppernicus,一般有两个“p”(研究的31个文献中有23个中的记载如此)[37],但是随后在生活中他一直使用一个“p”。在《天体运行论》的扉页上,雷提卡斯使用了“Nicolai Copernici”(名词属格或所有格的形式)作为哥白尼的名字。

在波兰

父亲死后,小尼古拉·哥白尼的舅舅小卢卡斯·瓦岑罗德(Lucas Watzenrode,1447-1512)照顾他长大成人,送他上学甚至在工作上也助他一臂之力[10]。瓦岑罗德舅舅和波兰的顶级知识分子保持着联系,而且还与生于意大利的著名人文学者和克拉科夫朝臣Filippo Buonaccorsi是好友关系[38]。有关哥白尼幼年和上学时期的早期原始文件并未能得以保存[10]。哥白尼的传记作家认为瓦岑罗德舅舅把小哥白尼送往位于波兰北部城市托伦的圣约翰学校就读,而他本人就曾在这里任教[10]。后来,根据Armitage的说法[lower-alpha 4][10],哥白尼进入了弗沃茨瓦韦克的大教堂学校学习,这里位于托伦的维斯瓦河畔,这里的学生都是为考入克拉科夫大学在做准备,该所大学也是瓦岑罗德在波兰首府的母校[39]。

在1491-92年的冬季学期,哥白尼以Nicolaus Nicolai de Thuronia的名字和兄弟安德鲁一同被克拉科夫大学所录取(也就是如今的亞捷隆大學)[10]。哥白尼就读的是艺术系,时间从1491年秋天到大致1495年的夏天或秋天。当时正是克拉科夫大学的天文学和数学学院如日中天的时候,这里的学习经历为他将来在数学方面所取得的成绩奠定了基础[10]。按照后来Jan Brożek的一种可靠说法,哥白尼成为了阿尔伯特·布鲁楚斯基(Albert Brudzewski)的学生,后者在当时(1491年)是一名亚里士多德哲学教授,但是他在大学校外私下里教授天文学;哥白尼就此熟悉了布鲁楚斯基广泛阅读的评论文章,参加了许多讲座[lower-alpha 5][40]。

哥白尼在克拉科夫的学习经历帮他奠定了数学天文学方面的坚实基础,校方教授的课程包括数学、几何学、几何光学、宇宙结构学、天文学的理论和计算等,使他掌握了亚里士多德有关哲学和自然科学的著作《形而上学》(De coelo, Metaphysics),这些都激发了他的学习兴趣,并实现对人文文化的精深把握[17]。在克拉科夫求学的过程中,哥白尼通过参加大学讲座以及独立阅读著作来拓展自己的知识,诸如古希腊数学家欧几里德和阿拉伯天文学家哈里·阿本拉吉的著作,阿方索星表,德国数学家、天文学家雷格蒙塔努斯(约翰·缪勒)的《方位册》(Tabulae directionum),等等。在这期间的阅读资料,其中还标注有他最早的科学笔记,现在部分保存在瑞典乌普萨拉大学[41][17]。在克拉科夫,哥白尼开始搜集大量的天文学方面的藏书,后在17世纪50年代的大洪水时代,被瑞典当作战利品运往本国,现在瑞典乌普萨拉大学图书馆收藏。

哥白尼在克拉科夫的四年学习生活为他重要才能的发展发挥了重要作用,并促使他在天文学的两大流行体系亚里士多德的同心球面学说和托勒密的偏心圆和本轮理论进行逻辑比较分析,对之进行扬弃之后,构建出哥白尼自己对于宇宙结构的理论的第一步。[17]

还没等获得学位,大概是在1495年秋,哥白尼就离开了克拉科夫,前往舅舅瓦岑罗德的教堂,舅舅已于1489年荣升为瓦尔米亚教堂的采邑主教,并在不久后(1495年11月之前)让外甥哥白尼接替瓦尔米亚教士之职,前任教士Jan Czanow于1495年8月26日刚刚身故留出这一空缺。具体原因不明,也许是因为牧师会部分人的反对,有人将此事上诉了罗马,导致哥白尼的任命受到拖延,于是瓦岑罗德将两个外甥都送往意大利学习教会法,似乎是想借此进一步促进他们在教会中的事业发展,同时也增强自己在瓦尔米亚牧师会的影响力。[17]

哥白尼在1496年中期离开瓦尔米亚,也许是随同牧师会的司祭Jerzy Pranghe的随员一道离开的那里,司祭准备前往意大利,于同年秋天(也许是10月前后),他到达意大利博洛尼亚,几个月后(1497年1月6日之后)他报名加入了博洛尼亚大学法律学生的日耳曼民族组织,其中包括西里西亚、普鲁士、波美拉尼亚以及其他国家的的年轻波兰学生。[17]

在意大利

直到1497年10月20日,哥白尼通过代理正式接替了瓦尔米亚教士职位,这是两年前就授予了他的职位。为此,一份在意大利帕多瓦于1503年1月10日签署的文件表明,他将在波希米亚西里西亚的弗罗茨瓦夫学院教堂的圣十字教堂担任一份闲职。尽管教宗于1508年11月29日特许授予他更多的圣俸,哥白尼在牧师会的神职方面并未获得更多俸禄以及更高的职位,但是在1538年,他放弃了弗罗茨瓦夫的闲职。他是否获得教士的任命尚不确定,他也许仅仅获得的是次级神品职位,这也足以胜任牧师会的教士之职。[17]

在他在博洛尼亚的三年(1496年秋到1501年春)期间,哥白尼似乎并未在教会法方面投入太多精力(他是在7年后的1503年再次回到意大利后才获得法律学位),相反他对人文学科充满兴趣,很可能他参加了一些相关讲座[lower-alpha 6],并认真学习研究了天文学。他遇到著名的天文学家Domenico Maria Novara da Ferrara,并成为他的弟子及助手。哥白尼通过阅读乔治·范·派尔巴赫和雷格蒙塔努斯所著的《大书概论[lower-alpha 7]》产生了新的观点。他就托勒密关于月球运动的理论的特殊性进行观测,通过1497年3月9日在博洛尼亚对金牛星座中最亮的毕宿五进行的著名观测,其结果加深了他对地心说理论的质疑。哥白尼通过仔细研究希腊和拉丁作者的著述[lower-alpha 8],还从人文主义学者方面进一步验证了他的质疑,特别是在帕多瓦期间,他还搜集到许多关于古代天文学、宇宙哲学和历法体系的历史片段资料[42]。

哥白尼在罗马度过了大赦年1500年,他和兄弟安德鲁与当年春天到达了这里,此行无疑是为在罗马教宗法院当实习生而来。但也正是在这里,他继续着始于博洛尼亚的天文学研究,例如在1500年11月5-6日夜间观测了一次月蚀现象。据雷提卡斯(Georg Joachim Rheticus)后来的记载,哥白尼在也许私下里是以天文学教授的身份向“无数学生和科学界的大师级人物”公开讲授有关对当代天文学的数学解决方案的批评意见,当然这并非是在罗马的Sapienza(罗马大学)进行的。[43]

在哥白尼的归程中,无疑要在博洛尼亚做短暂停留,他于1501年中期回到了瓦尔米亚。7月28日,他从牧师会获得了两年的延长假期,以便去学习医学,因为“在将来他可以作为我们尊敬的大人(舅舅Lucas Watzenrode主教)以及牧师会成员的医学顾问”。他于当年夏季晚些时候或是秋天再次返回意大利,也许同行的还有兄弟安德鲁和B. Sculteti教士。这次,他开始在著名的医学学府帕多瓦大学就读;除却于1503年5-6月对意大利北部城市费拉拉进行了短暂的造访(为参加考试,获取教会法学位),在1501年秋到1503年夏这段时间,他一直留在帕多瓦。[43]

哥白尼学习医学的过程很可能是在帕多瓦顶级教授(诸如Bartolomeo da Montagnana, Girolamo Fracastoro, Gabriele Zerbi和Alessandro Benedetti等)的指导下进行的,而且他还阅读了自己所能获得的医学专著(诸如Valescus de Taranta、Jan Mesue、Hugo Senensis、Jan Ketham, Arnold de Villa Nova 和Michele Savonarola等人的著作),这些构成了他后来医学藏书的雏形。[43]

哥白尼定会对占星术有所研究,因为这被视为是医学教育中的重要组成部分[44]。但是与其他著名的文艺复兴时期的天文学家不同,他似乎对占星术从未有过实践,或是表现出任何兴趣[45]。

在博洛尼亚,哥白尼并非把自己局限在官方的研究之中。很可能是在帕多瓦的那些岁月中,他开始对希腊文化产生了兴趣。在Theodorus Gaza的语法书(1495年)和J.B. Chrestonius(1499年)的字典的帮助下,他熟悉了解了希腊语言和文化,并开始拓展对古典著作的研究,他先是从博洛尼亚入手,研究Basilius Bessarion和Lorenzo Valla等人的著作。似乎有证据表明,正是当他在帕多瓦的那些时候,有关地球运动的新学说的想法终于得到了清晰。[43]

当哥白尼归程的时间将近,他于1503年前往费拉拉,1503年5月31日,他通过了规定的考试科目,获得了教会法博士学位。毋庸置疑,在这之后不久(最晚不过1503年秋)他离开意大利返回瓦尔米亚。[43]

工作

当他在意大利完成所有学业之后,30岁的哥白尼回到了瓦尔米亚(Warmia),并在这里度过了40年的余生,其间除却去克拉科夫和附近的普鲁士城市做过短暂旅行之外,再没有去过别处,这其中包括托伦、格但斯克、埃尔布隆格、格鲁琼兹、马尔堡、柯尼斯堡等[43]。

瓦尔米亚采邑主教有着极大的自治权,有着自己的舆论组织(议会)和货币单位(与王室普鲁士的其他地方都保持相同)以及金库[46]。

哥白尼自1503年到1510年(或者也许一直到他舅舅去世的1512年3月29日),都是作为舅舅的秘书和医生,就住在位于海尔斯堡(今利兹巴克)的主教城堡,在这里他开始研究自己的日心说理论。在公务部分,他几乎参与了舅舅在政治、教会、管理经济等方面的所有工作。从1504年之初,哥白尼陪着舅舅瓦岑罗德在马尔堡和埃尔布隆格进行了王室普鲁士的宣讲活动,根据Dobrzycki 和 Hajdukiewicz的记载,他“参与了……复杂外交活动的所有重要活动,这些是有野心的政客和政治家在为了在有敌意的条顿骑士团和忠于波兰王室之间,维护普鲁士和瓦尔米亚的特殊利益而做的努力”[43]。

1504-12年间,哥白尼作为舅舅的随从做了诸多旅行:1504年是到托伦和格但斯克参加王室普鲁士议会的活动(其中还有波兰国王亚历山大·亚盖洛出席);以及普鲁士在马尔堡(1506年)、埃爾布隆格(1507年)和什图姆(1512年)的宣讲活动,他也许还参加了波兹南的活动(1510年),以及波兰国王老齐格蒙特一世在克拉科夫的加冕活动(1507年)。舅舅瓦岑罗德的行程显示在1509年春,哥白尼可能还去过克拉科夫的下议院。[43]

也许就是在后来的克拉科夫活动过程中,哥白尼将自己从希腊文翻译成的拉丁文作品拿到Jan Haller 出版机构付印,内容是7世纪拜占庭帝国的历史学家塞奥非拉克特·西蒙卡塔(Theophylact Simocatta)的85篇小诗,题为《书信》(Epistles),讲的是在一个希腊故事场景中,几个人物之间的书信往来。其中是由三部分内容组成,道德篇是告诉人们该如何生活,田园篇讲的是牧羊人的生活片段,爱情篇则包括若干情诗在内。在每个话题当中,这三部分内容都会交替出现。哥白尼将希腊诗歌翻译为拉丁散文,并将其命名为 Theophilacti scolastici Simocati epistolae morales, rurales et amatoriae interpretatione latina;他将本书献给舅舅,感谢他对自己的所有的帮助[22]。在这本译作中,哥白尼体现了自己人文学者的观点,为希腊文学是否应该得到复兴而奋斗。哥白尼的首部诗集是希腊短诗,这是他造访克拉科夫,为约翰尼斯·但提斯加斯(Johannes Dantiscus)就芭芭拉·萨普雅(Barbara Zapolya)于1512年与波兰国王老齐格蒙特一世完婚所写的喜诗而作。 [47]

在1514年前的某个时间,哥白尼写了日心说理论的初步纲要,这在后来的抄本中才可看到[lower-alpha 9],简称《短论》。这是对世界的日心说机理所做的简明理论说明,并无数学工具测算,与《天体运行论》(De revolutionibus)的几何构图的重要细节不同,但是它已经是基于地球的三大运动而做出的相同假设而作。哥白尼把《短论》一书有意作为自己计划中的著作的第一稿,而且并未打算出版发行。他只是做了几份手抄本赠予最亲近的朋友,其中似乎包括几个克拉科夫的天文学家,他们曾于1515-30年间一起合作观察日食。第谷·布拉赫在自己的论文中包括了《短论》的片段内容(论文题为Astronomiae instauratae progymnasmata),于1602年在布拉格发表,该文是根据他收到的波希米亚物理学家和天文学家Tadeáš Hájek的手稿而作,此人是雷梯库斯(Rheticus)的朋友。《短论》的完整版本是到1878年才首次出版。[47]

在1510年或1512年,哥白尼搬到了弗龙堡,这是波罗的海岸的维斯图拉潟湖西北的一座城市。在1512年4月,他参加了Lossainen 的富宾恩(Fabian)对瓦尔米亚采邑主教的竞选。直到1512年6月初,牧师会才给哥白尼安排了一个“外部法庭”,就是在大教堂山防护墙外的一幢房子。1514年,他购得弗龙堡要塞城墙内西北角的一座高塔。直到他生命结束,他都是在这两处地方居住,其间尽管曾在1520年1月牧师会的建筑在条顿骑士团反对弗龙堡的袭击中遭到破坏,哥白尼的天文仪器可能也在这一过程中毁于一旦,他也并未离开。哥白尼在1513-16年间大概就是在他的外部法庭从事的天文观测,在1522-43年间,在一座无名的小塔(turricula)上,他使用模仿古代仪器所建的原始设备(四分仪、三棱镜、浑天仪)进行观测。在弗龙堡,哥白尼有记载的60多项天文观测中,有半数以上是在这里完成。[47]

在弗龙堡,哥白尼永久定居下来,这里他一直生活到生命的最后一刻,其间只有在1516-19年和1520-21年有所中断,这段时间,他是在瓦尔米亚牧师会的经济和行政中心就职,这里也是瓦尔米亚两大政治生活中心。在瓦尔米亚艰难的政治复杂局势中,对外要受到条顿骑士团的入侵(条顿军团的袭击;1591-21年间的波兰条顿战争;阿尔伯特吞并瓦尔米亚的计划),对内则要承受分裂主义者的压力(瓦尔米亚采邑主教的选择问题和货币改革),哥白尼和部分牧师会成员代表着坚定支持波兰王室的一派,他所参加的所有公共活动(保卫国家免受条顿骑士团征服;提议与波兰王室统一货币系统,在瓦尔米亚领土的教会管理中支持波兰的利益)都证明他从内心是一名波兰立陶宛联邦的国民。在舅舅瓦岑罗德去世之后不久,他参加了Piotrków Trybunalski第二条约的签署(1512年12月7日),尽管有着部分牧师会成员的反对,也确立了对瓦尔米亚主教的任命,对波兰王室表示效忠[47]。同年(1512年11月8日之前),哥白尼接任了magister pistoriae一职(他于1530年再次担任),负责管理牧师会的经济企业;自1511年起他就担任了长官之职,并负责视察牧师会的财产[47]。 1512-15年,在管理和经济方面的职务并未让哥白尼从众多观测活动中有所分心。在这一期间,他对火星和土星的观测结果,特别是在1515年对太阳所作的四大观测,导致了他发现了地球离心率的变化,以及相对于恒星太阳远地点的变化,这些使得他于1515-19年对他的学说的部分假设进行了首次修改。在这一期间他所作的部分观测也许与1513年上半年所提议的对罗马儒略历进行改革有关,这是福松布罗内地区的保罗米德尔堡(Paul of Middelburg)主教所提的建议。两人在第五次地方教务会议期间就此事的接洽后来都在哥白尼的献礼性诗集 De revolutionibus orbium coelestium 有过提及,以示感激;在保罗米德伯格的论文(Secundum compendium correctionis Calendarii,1516年)中,在向历法修订提交议会审议提案的学者中有哥白尼的名字[48]。

在1516-21年间,哥白尼住在奥尔什丁城堡,作为瓦尔米亚的经济管理者管辖着奥尔什丁堡和佩尼恩日諾两地的事务。在这里,他完成了一部手稿《荒弃封地的位置》 (Locationes mansorum desertorum),旨在将勤劳的农民安置在这些封地之中,以便振兴瓦尔米亚的经济。当奥尔什丁在波兰条顿战争中遭到条顿骑士的包围时,哥白尼指挥皇家波兰部队保卫奥尔什丁和瓦尔米亚的安全。在接下来的和平谈判时,他也是代表着波兰一方参加。[49]

哥白尼一连数年都在建议皇家普鲁士地区议会进行货币改革,特别是在16世纪20年代,当时的地区性普鲁士政治中,这是一个主要问题[50]。1526年,他就货币价值撰写了一篇研究报告《Monetae cudendae ratio》。在文中,他阐述了现在经济学中的格雷欣法则的雏形,也就是劣币驱逐良币,这要比托马斯·格雷欣早了几十年。在1517年,他还确立了货币的量化理论,这也是现在经济学中的一个主要概念。为了稳定货币,哥白尼为货币改革所作的提议在普鲁士和波兰被广泛阅读[51]。

1533年,教宗克勉七世的秘书Johann Widmanstetter将哥白尼的日心说理论向教宗和两位樞機介绍。教宗非常高兴,还赠予了秘书非常贵重的礼物以示感谢[52]。1535年,Bernard Wapowski写信给维也纳的一位绅士,敦促他尽快出版附上的年历,据他说这是出自哥白尼之手。这是有关哥白尼年历的唯一历史记载。这个所谓“年历”估计就是哥白尼的行星位置图。Wapowski信中提到哥白尼的理论是关于地球运动的学说。Wapowski所提要求并无结果,因为他与几周后就离开了人世[52]。

在瓦尔米亚采邑主教Mauritius Ferber(于1537年7月1日)去世后,哥白尼参加了其继任者Johannes Dantiscus(于1537年9月20日)的选举。在这一职位上,哥白尼是作为四个候选人之一,这在Tiedemann Giese的提议中有文字记载;但是他的候选人身份仅仅是徒有虚名,因为Dantiscus 早先就已被任命为主教的副手[53]。开始时候,哥白尼和这位新采邑主教还保持着友好关系,在1538年春在对他进行医疗方面的协助,并在当年夏天陪同他前往牧师会辖区进行视察。但是当年秋天,两人的关系出现紧张,这是对哥白尼的管家安娜·席琳(Anna Schilling)所产生的怀疑所致,后在1539年,Dantiscus 将其赶出弗龙堡[53]。

在哥白尼年轻的时候,他作为医师曾为舅舅、兄弟和其他牧师会成员治病。晚些时候,他被安排去照顾那些先后在瓦尔米亚任职的年老主教(比如Mauritius Ferber 和 Johannes Dantiscus),以及在1539年,照顾他的老友克莱蒙(Kulm)主教Tiedemann Giese。在治疗这些重要病患的过程中,他有时需要向其他医师进行咨询,其中包括阿尔伯特公爵的医师以及通过信函向波兰皇家医师进行请教。[54]

1541年春,阿尔伯特公爵要求哥白尼前往柯尼斯堡来照顾公爵的顾问George von Kunheim,此人病得不轻,而且普鲁士医生都对此束手无策。哥白尼很乐意前往,在有关货币改革问题上,他曾于von Kunheim进行过磋商。哥白尼本人认为阿尔伯特公爵本人人品并不坏,两人在学术方面还有共同的兴趣爱好。牧师会鉴于想与公爵保持良好关系,尽管他是路德教派,也准备放行让哥白尼前往。大约一个月的时间,病人得以康复,哥白尼也回到了弗龙堡。一段时间之内,他还继续收到Kunheim身体近况的汇报,并通过信函提供医疗建议[55]。在他生命的这段时间之内,只要他所担任的其他职责允许,而且是占有自己的业余时间,哥白尼还是在进行他的天文观测和计算。

哥白尼的部分密友后来转向了新教,但是哥白尼并未有此意。他所受到的首批打击就是来自新教徒。Wilhelm Gnapheus是一名荷兰难民,他在艾尔布兰格落下了脚,他用拉丁文写了一出喜剧“愚蠢的圣人”,并把这出戏搬上了自己建立的拉丁学校舞台。在剧中,他把哥白尼刻画成一个傲慢自大、冷漠、孤僻的人,醉心于占星术,自以为是受到了上帝的启迪,据说是完成了一部大部头著作,结果都要烂在箱子里[38]。其他地方的新教徒首批对哥白尼的理论做出了反应。Melanchthon这样写道:

- “有些人居然会认为那个波兰天文学家让地球动起来,阻止太阳运动的荒谬说法非常精彩,且相当正确。恰恰相反,智慧的统治者应该阻止这样的轻浮之举。”[38]

然而,1551年,在哥白尼死后的8年,天文学家伊拉斯莫斯·莱因霍尔德(Erasmus Reinhold)在哥白尼的前军事反对者新教徒阿尔伯特公爵的资助下,出版了《普鲁士表》(the Prussian Tables),这是基于哥白尼的成果所设立的一套天文图表。天文学家和占星家迅速采纳了这一成果,将其代替了以往的理论。[56]

天文学观点

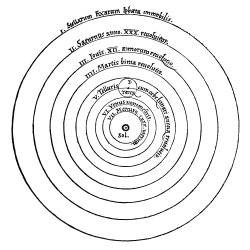

在当时,被普遍接受的天文体系是托勒密体系。其基本思想是地球处于宇宙的中心,其他所有天体沿圆形轨道绕地球运转。为了使理论符合观测数据,托勒密认为天体在一个称为“本轮”的小圆形轨道上匀速转动,而本轮的中心在称为“均轮”的大圆轨道上绕地球匀速转动,地球不是在均轮圆心。此理论可以和当时的天文观测数据基本吻合,而且为教会所欢迎,因为这不仅体现了地球和人类的重要性,而且天球之外给天堂和地狱留下了空间。但是随着观测技术的进步,需要很多个本轮均轮甚至小本轮才能解释实验现象。这使得坚持简洁的哥白尼对托勒密的系统产生了怀疑。为了简化理论,更好的符合实际观测的结果。哥白尼将不动点从地球移动到了太阳上,提倡日心说。他指出地球不是宇宙的中心,而是同五大行星一样围绕太阳这个不变的中心运行的普通行星,其自身又以地轴为中心自转。

1514年,哥白尼在一篇四页的《短论》总结了自己的日心说猜想,给最亲近的朋友看。1533年,在罗马举行了一些关于哥白尼理论的讲座,教宗克勉七世和一些主教出席了讲座并表示出兴趣。讲座过后,其中一位主教写信给哥白尼,希望他尽早正式出版他的作品。虽然朋友们也催促哥白尼尽早出版他的理论,但可能是害怕受到批评,哥白尼本人一直不愿意这么作。学者对于哥白尼到底是担心受到天文学界的批评还是教会的反对是有争议的。 页面存档备份,存于在他生命的最后几年,哥白尼终于同意出版他的《天体运行论》。

哥白尼的学说改变了那个时代人类对宇宙的认识,而且动摇了欧洲中世纪宗教神学的理论基础。由于时代的局限,哥白尼只是把宇宙的中心从地球移到了太阳,并没有放弃宇宙中心论和宇宙有限论。虽然哥白尼的观点并不完全正确,但是他的理论的提出给人类的宇宙观带来了巨大的变革。哥白尼之書在其死後引起了很大的爭議。最聳人聽聞的事件莫過於是意大利人布魯諾之死。他是道明會的教士。但極富反叛精神,是一個「狂熱份子」。他從哥白尼的系統向外推展,否定了天球之說。他出版了「無限宇宙論」“Dell infinito Universo e Mondi”明白地主張:太陽是眾多的恆星之一,地球亦是行星之一。更主張人類在宇宙中也不是唯一的。這種主張與當時教會對《聖經》的解讀起了嚴重衝突。他在1600年被判火刑,在羅馬被當眾烧死。

關於日心地動學說早在希臘時代約公元前310年,天文學家阿里斯塔克斯就已經發現了,他的主張是日月星辰並非繞著地球轉動,而是地球和其他星辰一起繞著太陽轉動。而他的主張繼承了畢達哥拉斯學派的中心火理論,並把中心火的位置改成太陽。他曾經解釋過:恒星的週日轉動,是地球繞軸自轉的結果。但和當時被廣泛認同的亞里斯多德的物理學相互矛盾,所以當時有人提出這兩個反駁的觀點。

- 如果地球會轉動,那在上面的人為何不會掉下來。這個說法是被大眾所接受的,因為在常識中,如果從在動的火車上把物體拋下,火車很快便會將物體拋在後頭。

- 如果地球會轉動,那和地球相對的恆星應該也會產生距離的變化。

目前我們不知道他對第一個觀點所作的回答,但據說他相當正確的回答第二個問題。他說:恆星距離我們太過遙遠,雖然地球自轉對恆星的距離有影響,但是因為地球和恆星距離上太過遙遠,以至於地球軌道與之相比微不足道,所以恆星位置的變化我們無法察覺到。

阿里斯塔克擁有另一項天文成就,測量太陽、地球和月亮的距離,當從地球上看月亮處於半暗半亮的時刻,太陽、月亮和地球正好組成一個直角三角形,月亮處於直角的頂點,可從地球上測得月地和日地的夾角,雖然當時的儀器無法測量的很精確,但是他的方法很正確,在得出相對距離後,推測出太陽和月亮的實際大小,也因此得出太陽比地球大,正因為如此,所以他才有理由推測出地球繞著太陽轉的事實。畢竟大的物體繞小的物體轉動不是一件自然的事。而近2000年後,哥白尼才繼承他的理念。

哥白尼体系

1543年,哥白尼在自己去世前,将主要理论写在《天体运行论》当中。在此,他总结了几十年来的一些理论。

哥白尼的《短论》总结了自己的日心说原理。其中列举了一些如下“假设”:

- 天球大圆没有中心。

- 地球的中心不是宇宙的中心,不过是地月系的重力中心。

- 所有天体都以太阳为运行中点,因此太阳是宇宙的中心。

- 日地距离同天穹高度(包含恒星的天球至远点)之比,比地球半径同日地距离之比还要渺小的多。与天穹高度相比,日地距离可谓微不足道。

- 天空中所能见到的任何运动,皆由地球运动引起,而非其本身。地球与其周围大气每日围绕固定的中轴旋转,同时天穹和至高的天空不曾运动。

- 我们所见的太阳运动都是由天体运动引起的,我们的地球如其他行星一样绕日旋转。由此可见,地球同时进行着一种以上的运动。

- 人们所见的行星向前和向后运动,皆由地球运动引起。仅凭借地球的运动便足以解释人们见到的空中的各种现象。[62]

《天体运行论》全书分为六部分,称为“卷”:

- 日心说概述及作者世界观的简要阐述

- 主要在理论层面上阐述球面天文学的原则,并列出恒星清单(为随后的书作奠定了论证依据

- 主要详述视觉上的太阳运动及相关现象

- 描述月球及其轨道运动

- 详述非类地行星的经度方向运动

- 详述非类地行星的纬度方向运动

继承人

乔治·约阿希姆莱提克斯本可以成为哥白尼的继任者,却没能扛起这面大旗。伊拉斯谟莱因霍尔德也有机会成为他的接班人,无奈却过早夭折了。第谷·布拉赫成为了第一位英勇的接班人(尽管他并不承认地球围绕太阳旋转),其次便是开普勒[52],他曾经是第谷在布拉格的助手。

如今日心说的基本理念为世人普遍接受(尽管并非本轮或圆形轨道),但在当时,哥白尼的理论却显得过于超前。学者表示,在《天体运行论》发表60年之后,整个欧洲大陆也仅有约15位天文学家支持哥白尼:“英国的托马斯·迪格斯和托马斯·哈里奥特,意大利的焦尔达诺·布鲁诺和伽利略·伽利莱,西班牙的迭戈·祖尼加,欧洲西北低地国家的西蒙斯·蒂文;还有在德国的最大的支持队伍——格奥尔格·约阿希姆·莱提克斯、迈克尔·米斯林、克里斯托夫·罗斯曼(后又宣布放弃),以及约翰内斯·开普勒。”其他的可能追随者则包括英国人威廉·吉尔伯特,以及阿基里斯·加瑟、乔治·沃格林、瓦伦丁·奥托、泰德曼·吉泽。[63]

阿瑟·库斯勒在其著作《梦游者》中断言道,哥白尼的书在首次出版后并没有得到人们的广泛阅读[64]。然而,这种说法受到了爱德华·罗森[lower-alpha 10]的有力批判,另外欧文·金格里奇通过对前两次出版的几乎所有幸存本的逐本检查,发现许多书中都有书主人详尽的旁注,亦掷地有声得驳斥了这一伪学说。2004年,金格里奇在《无人问津之书》中正式发表了这一结论[65]。

当时的学术界仍是亚里士多德哲学和相呼应的托勒密天文学的天下,哥白尼理论并没有一席之地——除了数学上的简单性能被人接受之外在确定行星的位置时避免使用等分[65]。第谷·布拉赫的体系(“地球是静止的,太阳绕地旋转,而其他行星则绕日旋转”)亦与哥白尼的理论针锋相对。仅仅半个世纪之后,开普勒和伽利略的研究终于带来有力的证据为哥白尼理论辩护,它这样写道“伽里略构想了惯性原理之时,……得以解释运动中的物体不会掉落地球的原因”。直到“艾萨克·牛顿提出了万有引力规律和力学理论。在他1687年的《自然哲学的数学原理》中,集大成地统一了地面力学和天体力学,日心说观点才终于得以普遍接受”[66]。伽利略是因為哥白尼而啟蒙,所以認為哥白尼所論為正,以比薩斜塔實驗、自製望遠鏡觀測星象,發現木星的四大衛星、土星有環,但亦使伽利略被認為是異端而遭受宗教審判。最後真正證實哥白尼和伽利略無誤的科學家,是近百年後的牛頓,已到了工業革命時期。

争议

哥白尼的书一问世并未引发论战(无言辞激烈的布道训诫)。特利腾大公会议上既未讨论哥白尼的理论,也未讨论历法改革(历法改革后来使用由哥白尼计算推导得出的表格)。

第一个反对哥白尼学说的名人是天主教的巴托洛米奥·斯皮纳(Bartolomeo Spina),他出任圣使徒宫主管(和天主教聖座法院首席监察官),他“强烈表示要镇压哥白尼学说”[67][68]。但随着斯皮纳在1546年去世,他的朋友吉奥凡尼·玛丽亚·托洛桑尼接替了他未完成的任务。吉奥凡尼·玛丽亚·托洛桑尼是一位著名的神学家及天文学家,是道明會在佛罗伦萨的圣马可修道院的會士。托洛桑尼撰写了一本专门研究历法改革(其中天文学起到重要作用)的专著。此外,他还参加了第五届拉特兰会议,参与了历法改革的讨论。在1544年,他取得了哥白尼《天体运行论》的副本。他公开抨击哥白尼学说的文字见于他所著的《论圣经之真谛》(On the Truth of Sacred Scripture)一书的附录中[69][70]。

托洛桑尼模仿托马斯·阿奎那的理性主义风格,借用哲学论据反驳哥白尼学说,但实际上他仍引用基督教《圣经》及其传统。他力求证明哥白尼学说是荒谬的,他分三点说明哥白尼学说没有经过验证且没有任何基础。第一,哥白尼假设地球的运动,但却未提供任何推导出此运动的物理理论。(没有人意识到对哥白尼学说的研究将引起对整个物理界的重新思考)。第二,托洛桑尼称,哥白尼的思维过程是落后的。他说,哥白尼先是提出日心说这一理论,然后再找各种支撑此想法的现象,而不是先观察现象,然后再思考推理得出引起此现象的理论。在这一点上,托洛桑尼将哥白尼的数学等式将毕达哥拉斯实算联系了起来。毕达哥拉斯曾与亚里士多德争论过,后来托马斯·阿奎那又继续进行了这一争论。他们争论说,数字只是人智力的产物,不需要任何物理现实的支撑,因此“数字在研究本质的时候不能提供物理原因”[67]。

当时,一些天体说(例如本轮和椭圆形轨道)仅仅被视为调整天体位置数据的数学方法,而不是解释天体运动的原因。(哥白尼主要根据的是本轮,因他仍坚持完美球面轨道的说法)。这一“拯救现象”的观点证明,天文学和学术不能作为决定物理原因的一种正确方式。托洛桑尼借用此观点,在对哥白尼最后的判定中引用说,哥白尼最大的错误是,他从开始借用科学中较“低级”领域来解释较“高级”领域。哥白尼用数学及天文学来假定物理学和宇宙学的现象,而不是从一开始用物理学和宇宙学的公认原则来评定天文学和数学方面的知识。这样一说,在当时,哥白尼似乎正在破坏整个哲学系统。托洛桑尼称,哥白尼犯了哲学错误,因为他根本不精通物理学和逻辑学-没有物理学和逻辑学知识的人是无法成为一名优秀的天文学家,更不能分清正确与错误。因为哥白尼学说不符合托马斯·阿奎那提出的科学真相,因此被托洛桑尼视为无根据的未经证明的理论。

托洛桑尼意识到哥白尼所著书的序言并非哥白尼本人所写。序言的论点称,天文学整体不能得出真理。这一论点遭到了托洛桑尼反对(尽管他认为哥白尼试图解释物理现实这一做法是错误的)。托洛桑尼发现哥白尼所著书中的序言无比荒唐(不知道哥白尼并未授权此序言)。托洛桑尼写道,“从序言的文字中,这本书的愚蠢性受到指责。因为哥白尼妄想重新证明薄弱的毕达哥拉斯观点(宇宙的中心是火的元素)。这一观点在很久之前就被摧毁,它清楚地违反人类理性及《圣经》。在这样一种情况下,天主教《圣经》解释者与那些执着坚持此错误观点的人之间很容易产生分歧。我们写这个小作品就是为了避免产生这种丑闻”[70]。托洛桑尼宣称,“尼古拉·哥白尼从未读过和理解过哲学家亚里士多德与天文学家托勒密的论证”[70]。他写道,哥白尼“缺乏物理学和逻辑学两大科学知识。其次,哥白尼在《圣经》解释方面也很不熟练,因为他违反了《圣经》中的几大原则,这一行为威胁到他对自己的忠实以及对他的读者的忠实……他的论证没有任何力量,很容易就能被拆分开。因为反驳一个已经被大众广为接受的有强大理由支撑的观点是一种愚蠢的做法,除非反驳者使用更加有力的及不能解释的论证,全面摧毁对立的观点。但是他根本就没有这样做”[70]。他宣称,他写这本书反对哥白尼“是为了坚持真相,维护神圣教會的利益”[70]。尽管托洛桑尼花费了大量精力著作他的书,但此书仍未出版,它很可能被搁置在佛罗伦萨的圣马尔谷修道院的图书馆中中,直到後來獲得了日後其他起诉者的应用(据称,1613年,道明會會士托玛索卡奇尼在进行一场反对伽利略的布道之前,阅读过此书)[70]。

为何在哥白尼的《天体运行论》出版后60年,天主教會才进行公开反对此书这一问题引起了广泛争论,就算是托洛桑尼的反对也是被忽视的。造成这一现象可能的原因包括伽利略·伽利莱的性格和证据的可获得性,例如望远镜观测。

哥白尼之前的理论在神学界纠缠复杂,这可从约翰加尔文著作的一个样本中看到。在其《〈创世记〉注释》(Commentary on Genesis)一书中,他说道,“我们并不是不知天堂的环道是确定的,地球正如一个小球体位于中心”[71]。在评论《圣经》中《约伯记》26:7时,加尔文写道“约伯确实具体提到‘北部,’但他说的是整个天堂。因为天空绕着其极转动。正如一个战车的车轮在中心都会有一个车轴,轮子借助中心的洞绕着这一车轴转动,天空也是如此的。这很容易能看见;也就是说,那些熟悉天空运行的人可以天空如此转动”[71]。加尔文对于诗篇的评论时,展现了他对于前哥白尼理论的依赖性;因为在诗篇93:1“天堂每天都在旋转,因为其构造无比巨大,旋转速度快到难以置信,因此我们并未感受到震荡或冲击-不会打扰它们的和谐的运动。尽管太阳每个昼间旋转都改变其轨道,但每年都会回到同一点。众多卫星在其旋转时都能保持自己的位置。地球怎能悬置在空中不动呢,难道上帝之手并未举起它?上空的天堂都在不断地运动,地球是怎么保持不动呢,难道神圣的制造者未修理它建立它呢”[71]。在评论诗篇19:4时,加尔文说“天空在旋转时,所有固定的行星也在旋转。没有证据证明加尔文知道哥白尼,并且有关加尔文引用完诗篇93:1继续说“谁敢置哥白尼的权威于圣灵之上”这一说法也缺乏可信度,证实这一说法源于1885年弗雷德里克·威廉·法勒班普顿的演讲[71]。与加尔文不同,许多神学家已经认识到哥白尼理论变得越来越有争议。

哥白尼理论与《圣经》最尖锐的冲突之点是有关《约书亚记》中基遍战争的故事。在此故事中,希伯来人取得了胜利,但一旦夜晚降临他们的对手就可能逃逸。约书亚的祈禱使得太阳和月亮静止不动阻止了這個結果。马丁·路德曾评价过哥白尼,虽然未提及其姓名。据安东尼·劳特巴赫称,在1539年6月4日他与马丁·路德共同吃饭时,大家聊起了哥白尼的话题。在1539年,当地大学乔治·约阿希姆 雷提卡斯教授被获准访问马丁·路德。据称,路德说道,“所以现在是这样一个情况。谁想要聪明就得反对大众认为的事情。他必须有自己的东西。这正是那个家伙所做的事情,他想把整个宇宙颠倒过来。尽管在这些陷入混乱的事情中,我依然相信《圣经》,因为约书亚命令太阳静止不动,而不是地球”[66]。他的这一番评论发表于《天体运行论》一书出版的四年前,雷提卡斯《概论》一书出版的一年前。在约翰·奥利法白有关该谈话的记述中,路德称哥白尼为“那个傻子”而不是“那个家伙”。这一版本被历史学家视为缺少史实论证[66]。

路德的合作者菲利普·梅兰希通也对哥白尼学说有所争论。在看过雷提卡斯《概论》(Narratio Prima)一书的前几页后,梅兰希通于1541年10月16日写信给在奥地利费尔德基希的物理学家及数学家伯卡德·麦瑟宾斯(Burkard Mithob),谴责哥白尼的理论,呼吁政府镇压此理论,他写道“有些人相信这一理论属于奇迹般的成就,歌颂这么疯狂的理论,似波兰天文学家使得地球转动,太阳停止一样荒唐。 英明的政府应该抑制头脑上的错误”[72]。雷提卡斯曾以为梅兰希通会理解这一理论,并且接受它。因为梅兰希通曾教授过托勒密天文学,并且在雷提卡斯与哥白尼共同学习归来后,推荐其应聘维滕堡大学文理学院的院长职位。

在《天体运行论》一书出版六年后,菲利普·梅兰希通出版了他的《物理最初教义》(Initia Doctrinae Physicae),雷提卡斯的希望完全破灭。梅兰希通在书中从三个方面抨击了哥白尼主义,分别是“感官的证据,科学家千年以来的一致意见和《圣经》的权威”[73]。为了攻击新理论,梅兰希通写道“出于对创新的热爱或为了展现他们的聪明,一些人争论地球转动。他们认为第八天体和太阳都不转动,却说其他的天体在运动,并且将地球也列入其他天体内。这个玩笑并不是最近才发明的。至今仍保留着阿基米德《数沙器》(The sand-reckoner)一书;在书中阿基米德讲到,阿里斯塔克斯曾就提出悖论说,太阳静止不动,地球绕着太阳转。尽管一些名不见经传的专家曾为了证明他们的创新性,进行了诸多调查,但将荒缪的观点公之于众有诸多不好影响,树立了一个有害的例子[72]。梅兰希通继续引用《圣经》中的篇章,然后宣称 “在这一神圣证据的支撑下,让我们珍视真相,不要因为一些人的诡计而远离真相,这些人自以为将疑惑带入艺术中是项学术荣誉。”在《物理最初教义》一书的第一版中,梅兰希通甚至怀疑了哥白尼的人格,他称哥白尼创作这一理论“要么出于对于创新的热爱,要么出于想要显示自己很聪明”[72],类似于这样的个人人身攻击在第二版中被大量删除[73]。

另外一个对哥白尼学说有争论的新教神学家是约翰·欧文,他称“最近说太阳位于世界中心的假设建立在不可靠的现象之上,由一些违反《圣经》中清楚的证词的任意假设支持”[74]。

在罗马天主教内,天主耶穌会会士尼哥拉·赛若瑞斯是其中一名撰书反对哥白尼理论这一异端邪说的教士,在1609–1610年间的一本著作中和在1612年间出版的一本作品中,援引《约书亚记》中篇章。

保罗·安东尼奥·弗斯卡利尼在1615年4月12日给一位天主教哥白尼维护者的来信中,他谴责了哥白尼理论,写道“……不仅是圣父,就是在现代关于创世纪、诗篇、传道书,和约书亚书的注释中,都能发现这些文字同意太阳在天空中,高速绕着地球转,地球距离天堂很远,静止位于世界的中心……没有人说这不是一个信仰问题,因为如果这不是‘有关主题’的信仰,那就是‘有关说话者’的信仰:所以说亚伯拉罕没有两个孩子,雅各布没有十二个孩子还有基督并非处女所生都属于异端学说,因为这些都是圣灵通过预言家及使徒的嘴所说的。[75]

在1616年三月,在伽利略事件影响下,罗马天主教將《天体运行论》一书加入了禁書目錄中,直到该书被“改正”。禁止理由是这一想象的地球运动而太阳不转的毕达哥拉斯教条是“错误的,违反了《圣经》”。相同的教条还禁止任何维护地球运动论或太阳静止论的著作,或是任何试图调和这些论述与《圣经》的著作。

可能哥白尼理论最强大的反对者应是弗朗西斯科·英哥利(Francesco Ingoli),一名天主教神父。英哥利在1616年一月撰写一篇散文,谴责哥白尼学说在“哲学上站不住脚,神学上属于异端学说”[75]。尽管不确定但弗朗西斯科·英哥利极有可能是受到宗教法庭的委派,就此争议发表一个专业意见”[75];在1616年3月5号,审定院有关哥白尼学说的教义后,英哥利被正式任命为顾问。英哥利有关哥白尼理论的两点争议为“公众的天主教信仰不能直接追溯到《圣经》:地狱位于地球中心,离天堂最远的教义;另一个比较明显的断言是週二的赞美诗中提及過地球是静止的,該部分的詩文作为日课经文中时辰礼仪的一環,被神父们定期頌禱”[75]。英哥利也引用《圣经》中创世纪1:14,耶和华用“天堂中的光将白天和黑夜分开”[75]。跟之前的评论者一样,英哥利指出有关基遍战役的篇章,驳回了这些篇章应被作为隐喻理解的争论,说道“那些称《圣经》根据我们的理解模式讲话的回答是不令人满意的:因为首先在解释神圣文字时,应尽可能遵守保持字面意思的规则,其次教會教父们一致认为该篇章意思是太阳在运动,只是应约书亚的请求停止了。一项与众教父一致认可意见相反的解释在特利腾大公会议上受到了谴责,具体在会议第四部分有关该版教义以及圣书的使用方面。其次,经过会议上讲到有关信仰以及道德的问题,但不可否认的是圣父们看到一个违反他们一致认为的《圣经》解释时肯定会不高兴的”[75]。

在教宗保祿五世的命令下,罗伯·白敏樞機提前通知伽利略将颁布该一法案,藉此警告他“不能再支持或维护”哥白尼学说[lower-alpha 11]。四年后的1620《天体运行论》被或省略或改动了九個條文後重新发行[76]。

在1633年,伽利略·伽利莱因追随“哥白尼学说”被指控有异端邪说的严重嫌疑,哥白尼学说与真相及《圣经》权威相反,最终伽利略被判终身软禁。[77]

天主教在1758年從《禁書目錄》中去掉了对于日心说相關著作的禁令[78],但仍明令禁止未经审查版的《天体运行论》以及伽利略的《关于两种世界体系的对话》[79]。这些禁令最终在1835版的目錄中取消[80]。

纪念

元素

根據IUPAC元素系统命名法,在第112号元素未有正式名稱時,其临时名称为Uub(Ununbium)。

国际纯化学与应用化学联盟(IUPAC)在经过长期验证后,于2009年6月正式承认第112号元素的合成,并随后邀请Hofmann团队为112号元素提出一个永久名称。2009年7月17日,该团队提议将112号元素命名为Copernicium,缩写Cp,以纪念著名天文学家哥白尼(Copernicus)。他们称,将其命名为Cp的原因,是由哥白尼所提出的日心说与化学中的原子结构(卢瑟福模型)有很多相似之处。

Cp这个名称未获得IUPAC的正式承认。IUPAC在此后6个月的时间内进行审议,听取科学界的意见,并于2010年1月公布审议的结果[81]。2009年9月,有人在《自然》上发表文章[82]指出符号Cp曾是元素镥(Lutetium)的旧称(Cassiopeium),现在在配位化学中亦用于指环戊二烯(茂,Cyclopentadiene)配体。根据目前IUPAC对元素的命名规则,新元素的提议名称是不得与其他元素名称或符号重复的。考虑到上述情况,为了避免歧义,IUPAC已把提议中的符号Cp改为Cn(Copernicium)[83]。

2010年2月19日,即哥白尼537歲壽辰的日子,位於德国达姆施塔特的重离子研究所(GSI)正式宣布,经国际纯粹与应用化学联合会确认,由该所人工合成的第112号化学元素从即日起获正式名称“Copernicium”,相应的元素符号为“Cn”。[84]

在台湾,此元素之中文名稱由國立編譯館化學名詞審議委員會和中國化學會名詞委員會開會討論後決定命名為''[85]。

全国科学技术名词审定委员会于2012年1月确定了的简体中文名称,获国家语言文字工作委员会批准后进入国家规范用字,但目前仍不能正常输入。

注释

- Jan Peckau的遗孀,在其他文献中被称为“Katarzyna Rüdiger gente Modlibóg”

- Warmia,别称Ermeland、Ermland

- He used Latin and German, knew enough Greek to translate the 7th-century Byzantine poet Theophylact Simocatta's verses into Latin prose[22] and "there is ample evidence that he knew the Polish language".[23] During his several years' studies in Italy, Copernicus presumably would also have learned some Italian. Professor Stefan Melkowski of Nicolaus Copernicus University in Toruń likewise asserts that Copernicus spoke both German and Polish.[24]

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969) describe Copernicus' having attended school at Włocławek as unlikely.

- 其中包括有关天文学家乔治·范·派尔巴赫(George von Peuerbach)的Theoricæ novæ planetarum,而且几乎可以肯定的是他还参加了Bernard of Biskupie 和 Wojciech Krypa of Szamotuły 的讲座,也许还参加了其他天文学学者的讲座,诸如Jan of Głogów、Michał of Wrocław (Breslau)、 Wojciech of Pniewy和Marcin Bylica of Olkusz等。

- Filippo Beroaldo、Antonio Urceo(也称科多,Codro)、Giovanni Garzoni和Alessandro Achillini等人的讲座

- 英译名Epitome of the Almagest,拉丁名Epitome in Almagestum Ptolemei,1496年,威尼斯

- 其中包括古希腊哲学家数学家毕达哥拉斯、萨摩斯的阿利斯塔克、克莱门德(Cleomedes)、古罗马政治家西塞罗、罗马学者老普林尼(Pliny the Elder)、希腊历史学家普鲁塔克、菲洛劳斯(Philolaus)、赫拉克利德(Heraclides)、艾克方图斯(Ecphantos)和柏拉图等

- 其名为 Nicolai Copernici de hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus 也许是抄写者给出的题目

- Rosen (1995, pp. 187–92), originally published in 1967 in Saggi su Galileo Galilei . Rosen is particularly scathing about this and other statements in The Sleepwalkers, which he criticizes as inaccurate.

- Fantoli (2005, pp. 118–19); Finocchiaro (1989, pp. 148, 153). On-line copies of Finocchiaro's translations of the relevant documents, Inquisition Minutes of 25 February 1616 and Cardinal Bellarmine's certificate of 26 May 1616, have been made available by Gagné (2005). This notice of the decree would not have prevented Galileo from discussing heliocentrism solely as a mathematical hypothesis, but a stronger formal injunction (Finocchiaro, 1989, p. 147-148) not to teach it "in any way whatever, either orally or in writing", allegedly issued to him by the Commissary of the Holy Office, Father Michelangelo Segizzi, would certainly have done so (Fantoli, 2005, pp. 119–20, 137). There has been much controversy over whether the copy of this injunction in the Vatican archives is authentic; if so, whether it was ever issued; and if so, whether it was legally valid (Fantoli, 2005, pp. 120–43).

参考文献

引用

- Linton (2004, pp.39, 119). Copernicus was not the first to propose a heliocentric system. A Greek mathematician and astronomer, Aristarchus of Samos, had done so as early as the third century BCE; but there is little evidence that Aristarchus developed his ideas beyond a very basic outline (Dreyer, 1953, pp. 135-48) 。哥白尼不是第一个创立日心说的人,希腊数学家、天文学家阿利斯塔克在公元前3世纪创立日心说,但是没有对其进行发展改进。

- Nicolas Copernicus, memorandum on monetary policy, 1517

- "Copernicus seems to have drawn up some notes on the displacement of good coin from circulation by debased coin while he was at Olsztyn in 1519. He made them the basis of a report on the matter, written in German, which he presented to the Prussian Diet held in 1522 at Grudziadz... He later drew up a revised and enlarged version of his little treatise, this time in Latin, and setting forth a general theory of money, for presentation to the Diet of 1528." Agngus Armitage, The World of Copernicus, 1951, p.91.

- "The name of the village, not unlike that of the astronomer's family, has been variously spelled. A large German atlas of Silesia, published by Wieland in Nuremberg in 1731, spells it Kopernik." Mizwa, p. 36.

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), p. 3.

- Bieńkowska (1973), p. 15

- Rybka (1973), p. 23.

- Sakolsky (2005), p. 8.

- Biskup (1973), p. 16

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), p. 4.

- Mizwa, 1943, p. 38.

- "In 1512, Bishop Watzenrode died suddenly after attending King Sigismund's wedding feast in Kraków. Rumors abounded that the bishop had been poisoned by agents of his long-time foe, the Teutonic Knights." Hirshfeld, p. 38.

- "The Watzelrodes—or Watzenrodes—in spite of their rather Germanic name seemed to have been good Poles (enemies of the Teutonic Order)." Koyre, p. 38.

- "[Watzenrode] was also firm, and the Teutonic Knights, who remained a constant menace, did not like him at all; the Grand Master of the order once described him as 'the devil incarnate'. [Watzenrode] was the trusted friend and advisor of three [Polish] kings in succession: John Albert, Alexander (not to be confused with the poisoning pope), and Sigismund; and his influence greatly strengthened the ties between Warmia and Poland proper." Moore (1994), pp. 52, 62.

- Wojciech Iwanczak. . Bautz, Traugott (编). 13. Herzberg: Bautz. 1998. col. 389–393. ISBN 3-88309-072-7 (德语).

- "Lucas was on more friendly terms with his successors, Johann Albert (Jan Olbracht) (from 1492 to 1501), and later Alexander (Aleksander) (from 1501 to 1506), and Sigismund (Zygmunt) I (from 1506)." Gassendi & Thill, p. 22.

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), p. 5.

- "To obtain for his nephews [Nicolaus and Andreas] the necessary support [for their studies in Italy], the bishop [Lucas Watzenrode the Younger] procured their election as canons by the chapter of Frauenburg (1497-1498)." "Nicolaus Copernicus 页面存档备份,存于" , New Advent (online version of the 1913 Catholic Encyclopedia). Retrieved 9 June 2013.

- "He spoke German, Polish and Latin with equal fluency as well as Italian." Stone, p. 101.

- "He spoke Polish, Latin and Greek." Somerville, p. 10.

- "He was a linguist with a command of Polish, German and Latin, and he possessed also a knowledge of Greek rare at that period in northeastern Europe and probably had some acquaintance with Italian and Hebrew." Angus Armitage, Copernicus, the founder of modern astronomy, p. 62.

- Angus Armitage, The World of Copernicus, pp. 75–77.

- Davies, Norman. II. Oxford University Press. 2005: 26. ISBN 0-19-925340-4.

- Melkowski, Stefan. . May 2003 [2007-04-22]. (原始内容存档于2004-01-24) (波兰语).

- "Deutsch war für Kopernikus Muttersprache und Alltagssprache, wenn auch der schriftliche Umgang fast ausschließlich auf Lateinisch erfolgte." Carrier, p. 192.

- Rosen (1995, p. 127).

- "Although great importance has frequently been ascribed to this fact, it does not imply that Copernicus considered himself to be a German. The 'nationes' of a medieval university had nothing in common with nations in the modern sense of the word. Students who were natives of Prussia and Silesia were automatically described as belonging to the Natio Germanorum. Furthmore, at Bologna, this was the 'privileged' nation; consequently, Copernicus had very good reason for inscribing himself on its register." Koyre, p. 21

- "It is important to recognize, however, that the medievel Latin concept of natio, or "nation", referred to the community of feudal lords both in Germany and elsewhere, not to 'the people' in the nineteenth-century democratic or nationalistic sense of the word." Johnson, p. 23.

- Koestler, 1968, p. 129.

- Gassendi & Thill (2002), p. 37.

- "Kopernik, Koperek, Kopr and Koprnik in Polish—also similarly in other Slavonic languages—means simply dill such as is used in dill pickling. Be it as it may, although the present writer is more inclined towards the occupational interpretation, it is interesting to note ..." Mizwa, p. 37.

- Angus Armitage, The World of Copernicus, p. 51.

- Gingerich (2004), p. 143.

- Biskup (1973), p. 32

- Biskup (1973), pp. 38, 82

- Malagola (1878), p. 562–65

- Maximilian Curtze, Ueber die Orthographie des Namens Coppernicus, 1879

- Czesław Miłosz, The History of Polish Literature, p. 38.

- Angus Armitage, The World of Copernicus, p. 55.

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), pp. 4–5.

- Uppsala University

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), pp. 5–6.

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), p. 6.

- Rabin (2005).

- Gingerich (2004, pp. 187–89, 201); Koyré (1973, p. 94); Kuhn (1957, p. 93); Rosen (2004, p. 123); Rabin (2005). Robbins (1964, p.x), however, includes Copernicus among a list of Renaissance astronomers who "either practiced astrology themselves or countenanced its practice".

- Sedlar (1994).

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), p. 7.

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), pp. 7–8.

- Repcheck (2007), p. 66.

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), p. 9.

- Oliver Volckart. . The Economic History Review. 1997,. New Series 50 (3): 430–49.

- Repcheck (2007), pp. 79, 78, 184, 186.

- Dobrzycki and Hajdukiewicz (1969), p. 11.

- Angus Armitage, The World of Copernicus, pp. 97–98.

- Angus Armitage, The World of Copernicus, p. 98.

- Kuhn, 1957, pp. 187–88.

- Easton, Adam. . BBC News. 2008-11-21 [2010-01-18]. (原始内容存档于2019-09-12).

- Bogdanowicz, W.; Allen, M.; Branicki, W.; Gajewska, M.; Kupiec, T.; 等. . PNAS. 2009, 106 (30): 12279–12282. Bibcode:2009PNAS..10612279B. PMC 2718376. PMID 19584252. doi:10.1073/pnas.0901848106.

- Gingerich, O. . PNAS. 2009, 106 (30): 12215–12216. Bibcode:2009PNAS..10612215G. PMC 2718392. PMID 19622737. doi:10.1073/pnas.0907491106.

- 哥白尼遗骨重新下葬 页面存档备份,存于,新華网2010年5月24日

- 哥白尼去世5百年后被重新安葬 页面存档备份,存于,美國之音2010年5月22日

- Rosen (2004), pp. 58–59

- Danielson (2006)

- Koestler (1959, p. 191).

- Peter DeMarco. . The Boston Globe. 2004-04-13 [2013-06-03].

- Donald H. Kobe. . American Journal of Physics: 190.

- Rivka Feldhay. . Cambridge University Press. 1995.

- Rosen (1995, p. 158).

- Rosen (1995, pp. 151–59).

- Robert S. Westman. . Los Angeles, CA: University of California Press. 2011.

- Edward Rosen. . Journal of the History of Ideas. 1960, 21 (3): 431–41.

- Rosen (1995)

- I. Bernard Cohen. . Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 1985: 497. ISBN 0-674-767780.

- Exercitations concerning the Name, Original, Nature, Use, and Continuance of a Day of Sacred Rest, Exercitation II = An Exposition of the Epistle to the Hebrews, Exercitation XXXVI, section 16 (Works, London, 1850–1855; re-issued, Edinburgh, 1862, XIX, 310).

- Maurice A. Finocchiaro. . Springer Science & Business Media. 2010.

- Catholic Encyclopedia.

- Decree of the General Congregation of the Index, 5 March 1616, translated from the Latin by Finocchiaro (1989, pp. 148–149). An on-line copy of Finocchiaro's translation has been made available by Gagné (2005).

- Heilbron (2005, p. 307); Coyne (2005, p. 347).

- Dialogue Concerning the Two Chief World Systems

- McMullin (2005, p. 6); Coyne (2005, pp. 346–47).

- . BBC News. 2009-07-16 [2009-08-05]. (原始内容存档于2009-08-02).

- Meija, J. . Nature. 2009, 461 (7262): 341. PMID 19759598. doi:10.1038/461341c.

|author=和|last1=只需其一 (帮助) - Tatsumi, K; Corish, J. (PDF). [2013-02-19]. (原始内容存档 (PDF)于2012-02-24).

- . (原始内容存档于2010-02-24).

- . 國家教育研究院. [2013-06-17]. (原始内容存档于2017-08-28).

来源

- Armitage, Angus. . New York, NY: Mentor Books. 1951.

- Armitage, Angus. . Dorset Press. 1990. ISBN 978-0-88029-553-6.

- Bieńkowska, Barbara. . Springer. 1973. ISBN 90-277-0353-1.

- Marian Biskup. . Ossolineum. 1973 (波兰语).

- Martin Carrier. . C.H.Beck. 2001. ISBN 978-3-406-47577-1.

- Coyne, George V., S.J. . In McMullin (2005, pp. 340–59). 2005.

- Danielson, Dennis Richard. . New York: Walker & Company. 2006. ISBN 0-8027-1530-3.

- Davies, Norman, God's Playground: A History of Poland, 2 vols., New York, Columbia University Press, 1982, ISBN 978-0-231-04327-4.

- Dobrzycki, Jerzy, and Leszek Hajdukiewicz, "Kopernik, Mikołaj", Polski słownik biograficzny (Polish Biographical Dictionary), vol. XIV, Wrocław, Polish Academy of Sciences, 1969, pp. 3–16.

- Dreyer, John Louis Emil. . New York, NY: Dover Publications. 1953 [1905].

- Fantoli, Annibale. . In McMullin (2005, pp. 117–49). 2005.

- Finocchiaro, Maurice A. . Berkeley, CA: University of California Press. 1989. ISBN 0-520-06662-6.

- Gagné, Marc. . West Chester University course ESS 362/562 in History of Astronomy. 2005 [2008-01-15]. (原始内容存档于2007-09-30). (Extracts from Finocchiaro (1989))

- Pierre Gassendi; Olivier Thill. . Xulon Press. September 2002. ISBN 978-1-59160-193-7.

- Gingerich, Owen. . London: William Heinemann. 2004. ISBN 0-434-01315-3.

- Goddu, André. . Leiden, South Holland: Brill. 2010. ISBN 978-90-04-18107-6.

- Goodman, David C.; Russell, Colin A. . Hodder Arnold H&S. 1991. ISBN 0-340-55861-X.

- Heath, Sir Thomas. . London: Oxford University Press. 1913.

- Alan W. Hirshfeld. . Henry Holt and Company. 2002-05-01. ISBN 978-0-8050-7133-7.

- Heilbron, John L. . In McMullin (2005, pp. 279–322). 2005.

- Michael Hoskin. . Cambridge University Press. 1999-03-18. ISBN 978-0-521-57600-0.

- Lonnie Johnson. . Oxford University Press, USA. 1996-09-28. ISBN 978-0-19-802607-5.

- Koestler, Arthur. . New York, NY: Grosset & Dunlap. 1963 [1959]. ISBN 0-448-00159-4. Original edition published by Hutchinson (1959, London)

- Arthur Koestler. . Macmillan. 1968.

- Koeppen, Hans; 等. . Böhlau Verlag. 1973. ISBN 3-412-83573-0.

- Koyré, Alexandre. . Ithaca, NY: Cornell University Press. 1973. ISBN 0-8014-0504-1.

- Kuhn, Thomas. . Cambridge, MA: Harvard University Press. 1957. OCLC 535467.

- Lindberg; Numbers, Ronald L. . Church History (Cambridge University Press). 1986, 55 (3): 338–354. JSTOR 3166822. doi:10.2307/3166822.

- Linton, Christopher M. . Cambridge: Cambridge University Press. 2004. ISBN 978-0-521-82750-8.

- Carlo Malagola. . Fava e Garagnani. 1878.

- Manetho; Ptolemy. . Loeb Classical Library edition, translated by W.G.Waddell and F.E.Robbins PhD. London: William Heinemann. 1964 [1940].

- McMullin, Ernan, ed. . Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. 2005. ISBN 0-268-03483-4.

- Miłosz, Czesław, The History of Polish Literature, second edition, Berkeley, University of California Press, 1969, ISBN 978-0-520-04477-7.

- Mizwa, Stephen, Nicolaus Copernicus, 1543–1943, Kessinger Publishing, 1943.

- Moore, Patrick. . Albion. 1994. ISBN 978-1-898563-18-1.

- Ptolemy, Claudius. . Loeb Classical Library edition, translated by F.E.Robbins PhD. London: William Heinemann. 1964 [1940].

- Rabin, Sheila. Edward N. Zalta , 编. summer 2005. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2005 [2008-05-26]. (原始内容存档于2013-12-02).

- Repcheck, Jack. . New York: Simon & Schuster. 2007. ISBN 0-7432-8951-X.

- Rosen, Edward. . London: Hambledon Press. 1995. ISBN 1-85285-071-X.

- Rosen, Edward (translator). Second Edition, revised. New York, NY: Dover Publications. 2004 [1939]. ISBN 0-486-43605-5.

- Russell, Jeffrey Burton. . New York, NY: Praeger. 1997 [1991]. ISBN 0-275-95904-X.

- . "Ossolineum", the Polish Academy of Sciences Press. 1973.

- Josh Sakolsky. . The Rosen Publishing Group. 2004-10-01. ISBN 978-1-4042-0305-1.

- de Santillana, Giorgio. . Chicago, Ill: University of Chicago Press. 1976—Midway reprint [1955]. ISBN 0-226-73481-1.

- Sedlar, Jean W. . University of Washington Press. 1994. ISBN 0-295-97290-4.

- Barbara A. Somervill. . Capstone. 2005-01-01. ISBN 978-0-7565-0812-8.

- Daniel Stone. . University of Washington Press. 2001. ISBN 978-0-295-98093-5.

- Thoren, Victor E. . Cambridge, England: Cambridge University Press. 1990. ISBN 0-521-35158-8. (A biography of Danish astronomer and alchemist Tycho Brahe.)

- Manfred Weissenbacher. . ABC-CLIO. September 2009. ISBN 978-0-313-35626-1.

外部链接

从维基百科的姊妹计划 了解更多有关 “尼古拉·哥白尼”的内容 | |

| 维基共享资源上的多媒体资源 | |

| 维基语录上的名言 | |

| 维基文库上的原始文献 | |

| 维基教科书上的教科书和手册 | |

| 拉丁文维基文库中与本条目相关的原始文献: Nicolaus Copernicus |

| 德語维基文库中与本条目相关的原始文献: |

| 维基语录上的相关摘錄: 尼古拉·哥白尼 |

- 一手来源

- Nicolaus Copernicus的作品 - 古騰堡計劃

- De Revolutionibus, autograph manuscript – Full digital facsimile, Jagiellonian University

- (波兰文) Polish translations of letters written by Copernicus in Latin or German 页面存档备份,存于

- Online Galleries, History of Science Collections, University of Oklahoma Libraries 页面存档备份,存于 High resolution images of works by and/or portraits of Nicolaus Copernicus in .jpg and .tiff format.

- 综合

- 約翰·J·奧康納; 埃德蒙·F·羅伯遜, , (英语)

- Copernicus in Torun 页面存档备份,存于

- Nicolaus Copernicus Thorunensis 页面存档备份,存于 by the Copernican Academic Portal 页面存档备份,存于

- Nicolaus Copernicus Museum in Frombork

- Nicolaus Copernicus and the Heliocentric Universe for kids 页面存档备份,存于 – Common Core Standards based lesson designed for students.

- Portraits of Copernicus: Copernicus's face reconstructed 页面存档备份,存于; Portrait 页面存档备份,存于; Nicolaus Copernicus

- Copernicus and Astrology 页面存档备份,存于

- Stanford Encyclopedia of Philosophy entry 页面存档备份,存于

- 'Body of Copernicus' identified 页面存档备份,存于 – BBC article including image of Copernicus using facial reconstruction based on located skull

- Nicolaus Copernicus on the 1000 Polish Zloty banknote. 页面存档备份,存于

- Copernicus's model for Mars 页面存档备份,存于

- Retrograde Motion 页面存档备份,存于

- Copernicus's explanation for retrograde motion 页面存档备份,存于

- Geometry of Maximum Elongation 页面存档备份,存于

- Copernican Model 页面存档备份,存于

- Portraits of Nicolaus Copernicus

- 有关《天体运行论》

- The Copernican Universe from the De Revolutionibus Archived 2012-07-04 at WebCite

- De Revolutionibus, 1543 first edition 页面存档备份,存于 – Full digital facsimile, Lehigh University

- The text of the De Revolutionibus Archived 2014-12-18 at WebCite

- 获奖

- Nicolaus Copernicus Prize, founded by the City of Kraków, awarded since 1995

- 德意志-波兰合作

- (英文) (德文) (波兰文) German-Polish "Copernicus Prize" awarded to German and Polish scientists (DFG website 页面存档备份,存于)

- (英文) (德文) (波兰文) Büro Kopernikus – An initiative of German Federal Cultural Foundation 页面存档备份,存于

- (德文) (波兰文) German-Polish school project on Copernicus 页面存档备份,存于