海倫娜·布拉瓦茨基

海倫娜·彼得羅芙娜·布拉瓦茨基(俄語:;烏克蘭語:,1831年8月12日-1891年5月8日),通稱「布拉瓦茨基夫人」(英語:),是俄羅斯帝國的神智學家、作家與哲學家,創立了神智學與神智學協會。

| 海倫娜·布拉瓦茨基 Елена Блаватская | |

|---|---|

海倫娜·布拉瓦茨基,攝影於1877年 | |

| 出生 | 海倫娜·彼得羅芙娜·馮·韓恩(Yelena Petrovna von Hahn) 1831年8月12日 (今屬於 |

| 逝世 | 1891年5月8日(59歲) |

| 国籍 | |

| 配偶 | 尼基弗爾·弗拉基米羅維奇·布拉瓦茨基 米哈伊爾·貝塔內利(重婚) |

| 父母 | 彼得·韓恩(父親) 葉蓮娜·韓恩(母親) |

| 亲属 | 海倫·多爾戈魯基(外祖母) 薇拉·列力霍夫斯卡婭(妹妹) |

在她死後,有關布拉瓦茨基的評價則充滿爭議。支持者們認為她是一位啟迪大眾的上師,批評者們則認為她是個滿口謊言的神棍和剽竊者。無論如何,她所提出的神智學說確實對印度教與佛教思想於西方世界的散播有所幫助,同時也影響了一些西方神秘學說(例如亞利安秘學、人智學與新紀元運動)的發展。

早年

布拉瓦茨基的生平記載有許多可信度存疑的部分,她曾刻意偽造自己的過往經歷,也曾留下完全矛盾的幾種生平紀錄[1]。尤其是她在1873年以前的著作幾乎都沒有留存下來,因此她這段期間的紀錄大多是來自於不可靠的後世記述[2]。傳記作家也認為布拉瓦茨基的家人所提供,有關她早年生活的記載並不可靠[3]。

童年

海倫娜·彼得羅芙娜·馮·韓恩於1831年出生於俄羅斯帝國葉卡捷琳諾斯拉夫(今烏克蘭第聂伯罗彼得罗夫斯克)[4],出生日為1831年8月12日,但在當時俄羅斯帝國所使用的儒略曆中記為7月31日[5]。她是家中的長女,一生下來便在俄羅斯東正教受洗[6]。當時的葉卡捷琳諾斯拉夫正流行霍亂,母親生下她不久後便遭受感染。幸運的是,母女倆最終還是從霍亂流行中倖存下來[7]。

海倫娜出身自貴族家庭[8],她的父親彼得·韓恩是德國馮·韓恩家族的後裔,曾在俄羅斯皇家騎砲兵隊(Russian Royal Horse Artillery)服役,之後還晉升為上校[9]:母親則是俄羅斯貴族葉蓮娜·韓恩[10]。海倫娜出生那時,彼得·韓恩正在波蘭鎮壓十一月起義。父女倆首次見面時,海倫娜已經有六個月大了[11]。除了擁有德國和俄羅斯的貴族血統外,海倫娜還擁有法國貴族血統,她的高祖父是在法國遭受迫害的胡格諾派貴族,後來逃亡至俄羅斯,效忠當時的沙皇凱薩琳大帝[12]。

由於父親彼得的職業因素,韓恩家時常搬家。海倫娜自小便習慣從一個地方搬遷到另一個地方,成年後的她之所以經常漂泊不定,或許也是受到童年時期的生活方式所影響[13]。在彼得抵達葉卡捷琳諾斯拉夫的一年後,韓恩家搬到了鄰近的軍事城鎮卡緬斯科耶。在她兩歲大時,弟弟沙夏(Sasha)由於無法及時獲得醫療方面的協助而死亡(死亡地點是另一座城鎮)[14]。1835年,葉蓮娜帶著四歲的海倫娜搬到了敖得薩,海倫娜作為公務員的外祖父安德烈·法捷耶夫(Andrei Fadeyev)當時在那上班,她的妹妹薇拉·彼得羅芙娜後來也在這座城市出生[15]。

聖彼得堡、波爾塔瓦與薩拉托夫

後來,彼得被上級派往聖彼得堡。1836年,韓恩全家也跟著父親搬去了那裡。母親葉蓮娜很喜歡這座都市,她在這裡以「Zenaida R-va」的筆名開啟了作家生涯,寫了幾本小說,也曾將英國作家愛德華·布爾沃-利頓的作品翻譯成俄文[16]。彼得大約在1837年回去了烏克蘭,但葉蓮娜選擇繼續留在這座城市[17]。之後,法捷耶夫因工作需要而搬去了阿斯特拉罕,海倫娜和母親也跟著同行,她們在那與卡爾梅克人的領袖圖們(Tumen)成為朋友[18]。卡爾梅克人信仰藏傳佛教,海倫娜在這第一次體會到了宗教信仰[19]。

1838年,葉蓮娜帶著女兒們搬到了波爾塔瓦,與丈夫重聚。她教女兒彈鋼琴,也替她安排了舞蹈課程[20]。之後由於葉蓮娜的身體狀況惡化,她們搬回了敖得薩,海倫娜在這個時期學習了英文,老師是一位英國女家教[21]。她們隨後又搬到了薩拉托夫,1840年6月,海倫娜的弟弟列昂尼德(Leonid)在此地出生[22]。這個家庭之後又搬到波蘭,然後又回到敖得薩。海倫娜的母親於1842年6月死於結核病,得年28歲[23]。

母親死後,海倫娜與妹妹薇拉、弟弟列昂尼德被送去薩拉托夫與她們的外祖父同住,法捷耶夫這時已被任命為薩拉托夫省省長[24]。歷史學家理查·達文波特-海因斯將年幼的海倫娜描述為「被寵壞、任性又體弱多病的孩子」「是個誘人的說故事者」[25]。根據親戚所提供的資料,海倫娜常與下層階級的孩童玩在一塊,熱衷於惡作劇和閱讀[26]。她學習法語、美術、音樂等科目,所有課程都是為了讓她在將來找到一位好丈夫[27]。放假時,她會和外祖父母一同拜訪卡爾梅克人,向圖們等人學習騎馬和標準藏語[28]。

布拉瓦茨基曾宣稱,自己在薩拉托夫發現了曾祖父帕維爾·瓦西里耶維奇·多爾戈盧科夫親王(Prince Pavel Vasilevich Dolgorukov,死於1838年)所遺留下來的私人圖書館,裡頭有許多奧秘典籍,激發了她對相關領域的興趣[29]。多爾戈盧科夫在1770年代晚期參與了共濟會的活動,屬於「嚴規禮儀」的一份子,也有傳言說他與亞歷山德羅·卡里奧斯特羅和聖日耳曼伯爵彼此相識[30]。她還宣稱自己在這個時期歷經了神秘體驗,年幼的她在幻象中見到了一位「神秘的印度人」(Mysterious Indian),未來的她將會與這男人的本尊結識[31]。「大師」(Masters)這種存在首次出現在她的生命當中[32]。

根據布拉瓦茨基後來的自述,在1844年到1845年左右,她被父親帶到了英格蘭,造訪了倫敦和巴斯[33]。她自述,自己在倫敦向波西米亞音樂家伊格納茲·莫謝萊斯學習鋼琴,還曾與克拉拉·舒曼一同演出[34]。有些傳記作家則認為這趟英國之旅實際上從未發生過,因為她妹妹的回憶錄中並沒有提到這段經歷[35]。她與阿姨葉卡捷琳娜·安德烈耶夫娜·維特(Ekaterina Andreevna Witte)同住一年[36],之後搬到了喬治亞的提比里斯,當時她的外祖父法捷耶夫被任命為當地的主管[37]。她宣稱自己在這段時期與戈利岑家族的亞歷山大·弗拉基米羅維奇·戈利岑(Alexander Vladimirovich Golitsyn)結識為友人。戈利岑是共濟會會員,他激發了海倫娜對奧秘領域的興趣[38]。她還聲稱自己在這段期間遭遇了更進一步的超自然現象,她經歷了魂靈投射,也在幻覺中再度見到了「神秘的印度人」[39]。

世界旅行

17歲那年,她同意嫁給葉里溫省的副省長,40歲的尼基弗爾·弗拉基米羅維奇·布拉瓦茨基(Nikifor Vladimirovich Blavatsky)。她之所以這麼做的理由不明,布拉瓦茨基後來宣稱她是被他對於魔法的信念所吸引[41]。她曾在即將舉行結婚典禮前試圖退婚,但兩人的婚禮還是順利於1849年7月7日舉辦[42]。她與丈夫搬到了葉里溫的薩達爾宮(Sardar Palace),曾多次嘗試逃跑未果,最後她的丈夫軟化了[43]。家族讓她在僕人的陪伴下,將她送到敖得薩去見她的父親彼得,彼得當時計劃帶著她一同返回聖彼得堡。她們途經波季和克赤,僕人們打算就這麼把夫人送回敖得薩,但布拉瓦茨基卻在這時溜了。她宣稱自己賄賂了將她們一行人帶到克赤的船的船長,最後她抵達君士坦丁堡[44]。這是她為期九年的世界旅行的起點,她的父親彼得可能有向她提供資金[45]。

這段期間,布拉瓦茨基並沒有撰寫日記,也沒有隨行的親屬可以證實她的活動紀錄[46]。歷史學家尼古拉斯·古德里克-克拉克提醒,她這段時間的紀錄完全基於「她自身宣稱的未證實紀錄」,同時也存在著時間順序上的矛盾[47]。宗教研究學者布魯斯·F·坎貝爾(Bruce F. Campbell)認為「(她的人生)接下來的25年都沒有可靠紀錄」[48]。傳記作家彼得·華盛頓(Peter Washington)表示「從這個時期起,她的傳記開始參雜了神話與現實」[49]。

根據布拉瓦茨基的說法,她先是在君士坦丁堡與一位匈牙利籍的歌劇演唱家阿加帝·梅特羅維奇(Agardi Metrovitch)結下友誼。兩人相識的契機是初次見面時,布拉瓦茨基救了差點遭到謀殺的他[50]。她與同樣在君士坦丁堡結識的另一位友人索菲亞·基謝廖娃伯爵夫人(Countess Sofia Kiselyova)共同遊覽埃及、希臘和東歐等地[51]。在開羅,她結識了名叫阿爾伯特·羅森(Albert Rawson)的美國藝術系學生,他後來寫下許多有關中東的文章[52],據說她倆一同拜訪了科普特人巫師保羅斯·梅塔蒙(Paulos Metamon)[53]。1851年,她在巴黎遇見了信奉動物磁性說的催眠師維克多·米夏爾(Victor Michal),這給她留下了深刻的印象[54]。接著她抵達了英格蘭。根據自述,她便是在這遇見了童年時期多次出現在她眼前的「神秘的印度人」本尊,是一名印度教徒,她將對方稱之為「莫里亞大師」。她自己講了好幾種不同版本且自相矛盾的相遇過程,例如會面地點是在倫敦抑或是拉姆斯蓋特。總之,她堅稱對方向自己表示「妳有一個特別的使命」,她必須前往西藏[55]。

她決定走穿過美洲以前往亞洲的路線,並於1851年秋季抵達加拿大。受到詹姆斯·菲尼莫爾·庫珀筆下小說的啟發,她在魁北克當地的原住民社區中四處探尋,希望能見到他們的魔法-宗教專家,但卻不幸遭到當地人的搶劫。她後來將這些原住民的行為歸因於外來的基督教傳教士,認為是他們讓原住民腐敗墮落[56]。隨後她前往南方,途經紐奧良、德克薩斯州、墨西哥和安地斯山脈,她從西印度群島搭船前往錫蘭,最後抵達孟買(當時稱為「Bombay」)[57]。她在印度待了兩年,據說這是莫里亞寄給她的信件中向她下的指示[58]。她嘗試進入西藏,但卻遭到英國政權的阻止[59]。

她接著搭船返回歐洲。途經好望角時發生了船難,但她順利倖存並於1854年抵達了英格蘭。當時克里米亞戰爭正如火如荼,作為俄羅斯公民的布拉瓦茨基因此得面對來自周遭的敵意[60],她向他人謊稱自己是要在皇家愛樂協會的演奏會上表演的音樂家[61]。之後她搭船到了美國,在紐約市遊覽時和友人羅森碰了面,然後前往芝加哥、鹽湖城和舊金山,最後搭船經過日本並回到印度[62]。她在喀什米爾、拉達克和緬甸待了一會,打算再次嘗試進入西藏[63]。根據她本人的說法,這次她成功了。1856年,在一位打算進入西伯利亞的韃靼巫師的陪同下,布拉瓦茨基從喀什米爾進入了西藏。該巫師相信布拉瓦茨基這個俄羅斯人能夠幫助他進入西伯利亞[64]。然而他們在抵達列城前就先迷路了,最後是跟著另一群正在旅行的韃靼人走回了印度[65]。她途經馬德拉斯和爪哇島後又回到歐洲[66]。

她先是在法國和德國待了一會,在1858那年回家與自己的家人重聚,之後定居於普斯科夫[67]。她聲稱自己在這段時期展現出更進一步的超能力,可以讓房屋咯吱作響,也能讓家具自行移動[68]。1860年,她和妹妹前去拜訪住在提比里斯的外祖母,在那巧遇了梅特羅維奇。1862年,她與丈夫重歸於好[69]。夫妻倆領養了一個叫做尤里(Yuri)的孩子,但這孩子卻在1867年時早夭,得年5歲,埋葬時被冠上了梅特羅維奇的姓氏[70]。1864年,布拉瓦茨基在薩梅格列羅騎馬時意外自馬背摔落,脊椎骨折,昏迷了好幾個月。在提比里斯重新甦醒後,布拉瓦茨基聲稱自己變得能夠完全掌控自己的超能力[71][72]。她前往義大利、外西凡尼亞和塞爾維亞,可能也和一位拉比一同學習卡巴拉[73]。她於1857年前往巴爾幹半島、匈牙利和義大利,在威尼斯、佛羅倫斯和門塔納待了一段時間。她聲稱自己在門塔納戰役中為朱塞佩·加里波底作戰而受了傷[74]。

西藏

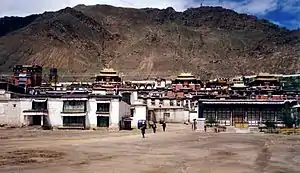

由於收到了莫里亞捎來的口信,布拉瓦茨基動身前往君士坦丁堡,在該地與莫里亞會面。之後兩人一同踏上前往西藏之旅,經由陸路穿過土耳其、波斯、阿富汗、印度、喀什米爾後抵達西藏[75]。在西藏時,兩人據說是借住在莫里亞的友人與同僚庫特忽米大師的家,該處距離扎什倫布寺不遠。根據布拉瓦斯基的說法,莫里亞和庫特忽米都是來自旁遮普的喀什米爾人,庫特忽米是藏傳佛教格魯派的導師,會在家中指導學生。據說庫特忽米曾在倫敦和萊比錫待過一段時間,因此能夠流利地使用英語和法語,他和莫里亞同樣都是素食主義者[76]。

布拉瓦茨基聲稱,她在西藏學會了一種不為人知的古代語言「森札爾語」。寺院的僧侶保管著幾篇用該語言所寫成的文本,布拉瓦茨基翻譯了其中一部分。根據布拉瓦茨基的說法,當地人不允許她直接進入寺院[77]。在這段期間,莫里亞和庫特忽米幫助她開發並掌控自己的超能力。她的能力包括透視、透聽(clairaudience)、心電感應、控制他人意識、使物體消失及再度出現、將人的情緒體投射到現實中,使得看上去像是同一時間在不同地方出現了兩個一樣的人[78]。她說自己在1868年末至1870年末的這段期間一直在這閉關修行[79]。布拉瓦茨基的著作中從未提及自己曾走訪拉薩,但她口頭上曾數次提及此事,她妹妹也有提到過[80]。

許多反對者與傳記作家相當懷疑布拉瓦茨基是否真的有走訪過西藏,因為布拉瓦茨基的這段旅程完全基於她自己的說法,並沒有其他的可靠資料能夠加以佐證[81]。其中一個理由是當時的西藏並不開放歐洲人進入,且旅客必須面對嚴酷的地勢及危險的土匪,而出現在大眾面前的布拉瓦茨基身形矮胖又缺乏運動能力,令人懷疑當時的她是否有辦法撐過這段旅程[82]。不過也有部分傳記作家指出,由於附近的居民和朝聖者能夠自由進出西藏,且布拉瓦茨基是與莫里亞同行,所以她還是有可能進入西藏。她也有可能被誤認為亞洲人而被放行[83]。此外,布拉瓦茨基寫下了對於日喀則市的第一手資料描述,而當時的西方世界並不存在她可以用來參考的相關資料[79]。20世紀的佛學學者鈴木大拙也說,布拉瓦茨基對於大乘佛教有著很深的了解,這表示她可能真的曾在西藏的佛寺修行過[84]。傳記作家蓋瑞·拉克曼認為若此事為真,那布拉瓦茨基可說是「19世紀最偉大的旅行者之一」[85],他也補充「雖然我不知道這事是真的假的」[86]。另一位傳記作家瑪麗恩·米德則在提及布拉瓦茨基的西藏之旅及其他各種冒險經歷時如此評論:「裡頭幾乎沒有一個字是真的」[87]。

建立神智學

埃及與紐約

布拉瓦茨基說她之所以會離開西藏,是為了向世人證明唯心論者所觀測到的現象在現實中也是客觀存在的,為此得駁回形上主義者們的不實指控。她也指出,唯心論巫師們所聯繫上的存在並非他們常說的「死者靈魂」,而是頑皮的元素精靈,抑或是已逝者所遺留下來的「殼」(shells)[88]。她穿過蘇伊士運河抵達希臘,在這又與另一位「大師」——希拉靈大師相識[89]。她搭乘優摩尼亞號(SS Eumonia)前往埃及,但船隻很不幸地在航途中的1871年7月4日發生爆炸,布拉瓦茨基是船上400多名乘客中僅有的16名倖存者之一[90]。抵達開羅後,她與先前結識的科普特人巫師梅塔蒙見了面。在一個名叫艾瑪·切汀(Emma Cutting)的女人的協助下,布拉瓦茨基成立了名為「精神協會」(société spirite)的組織,該組織的理念主要基於亞蘭·卡甸的唯靈論。與主流的唯心論不同的是,卡甸的唯靈論信奉靈魂轉世的可能性[91]。然而,布拉瓦茨基認為切汀和那些協會雇用的巫師都是騙子,因此她兩週後便關閉了協會[92]。她在開羅又認識了埃及學家加斯東·馬伯樂和另一位大師「瑟拉彼斯貝大師」[93]。她也再度遇見了梅特羅維奇,但對方不久後便死於傷寒。布拉瓦茨基宣稱她幫忙監督了他的葬禮[94]。

離開埃及後,布拉瓦茨基陸續經過敘利亞、巴基斯坦和黎巴嫩,在途中碰到了德魯茲教派的教徒[95]。她也在這趟旅程中結識作家兼旅行家莉迪婭·帕什科娃(Lidia Pashkova),布拉瓦茨基這段期間的旅程也因帕什科娃留下的紀錄而得以被證實[96]。1872年7月,她回到敖得薩與家人短暫重聚,之後又於1873年4月踏上了新的旅途[97]。布拉瓦茨基在布加勒斯特和巴黎待了一段時間[98],之後她(根據她自己的說法)在莫里亞的指示下前往美國,於7月8日抵達紐約市[99][100]。她搬進曼哈頓下東區麥地遜街上的一間女子合租屋,接了裁縫和廣告明信片設計的計件工作來賺取工資[101]。布拉瓦茨基開始進入大眾的視野,《紐約太陽報》的記者安娜·巴拉德(Anna Ballard)採訪了她,留下了布拉瓦茨基口中那趟西藏之旅的最早文字紀錄[102]。從這一刻起,布拉瓦茨基才終於又開始留下「可被後世歷史學家證實的生平紀錄」[103]。不久之後,布拉瓦茨基收到父親彼得過世的消息,得到了一筆豐碩遺產的布拉瓦茨基轉為搬進了豪奢的旅館[104]。1874年12月,她遇見了喬治亞人米哈伊爾·貝塔內利(Mikheil Betaneli),他對布拉瓦茨基相當著迷,一再要求布拉瓦茨基嫁給他,而布拉瓦茨基最終也屈服了。由於布拉瓦茨基的第一任丈夫仍然在世,兩人也沒有離婚,這就成了一起重婚。不過,由於布拉瓦茨基拒絕與他圓房,貝塔內利最終在提出離婚後返回了喬治亞[105]。

亨利·斯太爾·奧爾科特與神智學協會的成立

1874年10月,布拉瓦茨基去拜訪了齊坦丹的埃迪兄弟,這對自稱為超能力者的兄弟宣稱能夠辦到空中飄浮。她在那遇見了《每日圖報》記者亨利·斯太爾·奧爾科特,當時他正在調查埃迪兄弟[106]。據說布拉瓦茨基展現出的超能感應力令奧爾科特印象深刻,他因此決定要在報紙上為她撰寫一篇文章[107]。兩人很快便建立起親密友誼,還幫對方取了綽號,布拉瓦茨基叫他「馬洛尼」(Maloney),奧爾科特則稱她為「傑克」(Jack)[108]。奧爾科特讓布拉瓦茨基的主張得到了很大關注,《每日圖報》的編輯部也因此安排了一場她的訪問[109]。奧爾科特也在自己的著作《來自另一世界的人們》(People from the Other World,1875年)中詳述了關於布拉瓦茨基的事[110],布拉瓦茨基的筆友亞歷山大·阿克薩科夫鼓勵她將該書翻譯成俄文[111]。她開始用自身的超自然信仰去指導奧爾科特,最終使他成了一位單身主義者、絕對戒酒主義者和素食主義者,儘管她本人實際上還是會吃葷食[112]。1875年1月,兩人一同去費城拜訪了信奉唯心論的巫師「尼爾森與珍妮·歐文」(Nelson and Jennie Owen),歐文要求奧爾科特測試他們,好證實他們所擁有的力量是真的。奧爾科特最終相信了他們,但布拉瓦茨基則認為當時發生的現象是兩人偽造的[113]。

布拉瓦茨基與奧爾科特越來越熱衷於她們的想法,她倆以「盧克索兄弟會」(Brotherhood of Luxor)的名義在波士頓的唯心論刊物《精神科學家》(The Spiritual Scientist)上刊登了宣傳單[114],這個名字很可能是受到赫密士盧克索兄弟會的啟發[115]。兩人搬到紐約市的出租公寓中,一起共同生活,用動物標本和宗教人像來裝飾住處,藉由奧爾科特的律師工作來維持兩人的生活經濟[116]。他們換過好幾間公寓,當中最後那間被暱稱為「喇嘛寺」[117]。之後在大師們的鼓勵下,兩人在紐約市成立名為「奇蹟俱樂部」(Miracle Club)的組織,並透過其舉辦了好幾場奧秘講座[118]。兩人也藉由奇蹟俱樂部結識了愛爾蘭唯心論者威廉·關·賈奇,彼此之間分享了許多共同愛好[119]。

在奇蹟俱樂部於9月7日舉行的集會中,布拉瓦茨基與奧爾科特、賈奇等同志決定要成立一個神秘學組織,成員之一的書商查爾斯·索瑟蘭(Charles Sotheran)提議將組織命名為「神智學協會」[120]。「神智學」(Theosophy)這個單字來自於希臘文「theos」(神)和「sophia」(智慧),意思為「神的智慧」[121]。這個單字並非是他們獨創的,17世紀的煉金術師喬治·史塔基與基督教神秘主義者雅各·波墨都曾在各種場合使用過這個單字[122]。神智學者們經常爭論要「如何定義神智學」,賈奇則認為這是無法清楚定義的[121]。布拉瓦茨基堅持認為神智學並不是一種宗教[123]。蓋瑞·拉克曼則如此描述神智學:「就像是支很寬的雨傘,你可以在傘下找到許多東西」[124]。

1875年11月7日,布拉瓦茨基、奧爾科特、賈奇與其他16名成員在紐約市正式成立了神智學協會[125]。在成立之初,奧爾科特被任命為主席,由賈奇擔任秘書。布拉瓦茨基的職位是通信秘書(corresponding secretary),但她仍然是協會的實質領導人物與主要理論家[126]。其他有名的早期成員還包括艾瑪·哈定·布里頓、威廉·L·奧爾登、C·C·梅西和布魯傑西閣下(Signor Bruzzesi)等人[127]。

著作

- 《揭開伊西斯的面紗:古代神秘與現代科學神學的萬能鑰匙》(1877年)

- 《來自印度斯坦的洞穴與叢林》(1879年-1886年)

- 《秘密教義》(1888年)

- 《寂靜的聲音》(1889年)

- 《神智學的鑰匙》(1889年)

流行文化

- 《Fate/Grand Order》(2016年),日本手機遊戲。配音員為金元壽子。

參考文獻

腳註

- Lachman 2012, pp. xii–xiii.

- Goodrick-Clarke 2004, p. 23.

- Lachman 2012, p. xvi.

- . blavatskyarchives.com. [2017-02-24].

- Cranston 1993,第8–9頁;Santucci 2006,第177頁;Lachman 2012,第5頁;Сенкевич 2010,第34頁.

- Meade 1980,第21頁;Cranston 1993,第9頁.

- Meade 1980,第20–21頁;Lachman 2012,第5頁;Сенкевич 2010,第34頁.

- Kuhn 1992,第44頁;Lachman 2012,第7頁;Сенкевич 2010,第17頁.

- Meade 1980,第18–19頁;Cranston 1993,第5–6頁;Lachman 2012,第6頁;Сенкевич 2010,第19頁.

- Campbell 1980,第2–3頁;Meade 1980,第16–17頁;Lachman 2012,第7–8頁.

- Meade 1980,第20, 21頁;Cranston 1993,第10頁;Lachman 2012,第6頁;Сенкевич 2010,第43頁.

- Cranston 1993,第3–4頁;Сенкевич 2010,第17頁.

- Lachman 2012, p. 10.

- Meade 1980,第23頁;Cranston 1993,第11頁;Lachman 2012,第10頁.

- Meade 1980,第26頁;Cranston 1993,第11頁;Lachman 2012,第10頁.

- Meade 1980,第27–28, 31頁;Cranston 1993,第12–13頁;Lachman 2012,第8, 10–11頁;Сенкевич 2010,第46, 48頁.

- Lachman 2012, p. 11.

- Meade 1980,第29–31頁;Cranston 1993,第13–14頁;Lachman 2012,第11–12頁;Сенкевич 2010,第50, 56–57頁.

- Cranston 1993,第13–14頁;Lachman 2012,第11–12頁;Сенкевич 2010,第50, 56–57頁.

- Meade 1980,第31–32頁;Cranston 1993,第15頁;Lachman 2012,第12頁.

- Meade 1980,第32頁;Cranston 1993,第16–17頁;Lachman 2012,第12頁;Сенкевич 2010,第52頁.

- Cranston 1993,第18頁;Lachman 2012,第13頁;Сенкевич 2010,第50頁.

- Meade 1980,第34頁;Cranston 1993,第23頁;Lachman 2012,第13頁;Сенкевич 2010,第54頁.

- Meade 1980,第35頁;Cranston 1993,第25頁;Lachman 2012,第13頁;Сенкевич 2010,第56頁.

- Davenport-Hines 2011.

- Lachman 2012, p. 14.

- Lachman 2012, p. 15.

- Lachman 2012,第16頁;Сенкевич 2010,第59頁.

- Meade 1980,第48頁;Cranston 1993,第31, 35頁;Goodrick-Clarke 2004,第2頁;Lachman 2012,第19頁;Сенкевич 2010,第116頁.

- Goodrick-Clarke 2004, pp. 2–3.

- Lachman 2012,第17頁;Сенкевич 2010,第78頁.

- Lachman 2012,第17頁;Сенкевич 2010,第79頁.

- Meade 1980,第43–44頁;Cranston 1993,第43頁;Lachman 2012,第18頁.

- Lachman 2012, p. 18.

- Meade 1980,第44頁;Lachman 2012,第18頁.

- Meade 1980,第45–46頁;Lachman 2012,第26頁.

- Meade 1980,第46–47頁;Cranston 1993,第33頁;Lachman 2012,第26頁.

- Meade 1980,第51–52頁;Cranston 1993,第35頁;Goodrick-Clarke 2004,第3頁;Lachman 2012,第27–29頁;Сенкевич 2010,第102頁.

- Lachman 2012, p. 27.

- Cranston 1993, p. 46.

- Meade 1980,第52–54頁;Cranston 1993,第35–36頁;Washington 1993,第30頁;Goodrick-Clarke 2004,第3頁;Lachman 2012,第29–30頁;Сенкевич 2010,第124頁.

- Meade 1980,第55頁;Cranston 1993,第36頁;Lachman 2012,第32頁;Сенкевич 2010,第126頁.

- Meade 1980,第56–57頁;Cranston 1993,第36–37頁;Lachman 2012,第32頁.

- Meade 1980,第61–62頁;Cranston 1993,第37–38頁;Washington 1993,第31頁;Lachman 2012,第33頁.

- Lachman 2012, pp. 33–34.

- Cranston 1993, p. 42.

- Goodrick-Clarke 2004, p. 3.

- Campbell 1980, p. 4.

- Washington 1993, pp. 30–31.

- Meade 1980,第70–71頁;Lachman 2012,第36–37頁;Сенкевич 2010,第141頁.

- Lachman 2012, p. 34.

- Meade 1980,第64頁;Cranston 1993,第43頁;Goodrick-Clarke 2004,第3–4頁;Lachman 2012,第38–40頁.

- Goodrick-Clarke 2004,第4頁;Santucci 2006,第177頁;Lachman 2012,第41–42頁.

- Lachman 2012, pp. 42–43.

- Kuhn 1992,第47頁;Cranston 1993,第45–46頁;Kalnitsky 2003,第197頁;Goodrick-Clarke 2004,第4頁;Lachman 2012,第43–44頁;Сенкевич 2010,第163頁.

- Cranston 1993,第48頁;Santucci 2006,第177頁;Lachman 2012,第44–45頁.

- Cranston 1993,第49頁;Santucci 2006,第177頁;Lachman 2012,第45頁.

- Lachman 2012, pp. 45–46.

- Cranston 1993,第50頁;Santucci 2006,第177頁;Lachman 2012,第46頁.

- Cranston 1993,第51–52頁;Lachman 2012,第46頁.

- Cranston 1993,第52頁;Lachman 2012,第46頁.

- Cranston 1993,第52–54頁;Santucci 2006,第177頁;Lachman 2012,第46頁.

- Lachman 2012, p. 47.

- Cranston 1993,第57–58頁;Santucci 2006,第177頁;Lachman 2012,第60–61頁.

- Lachman 2012, pp. 61–62.

- Cranston 1993,第60頁;Santucci 2006,第178頁;Lachman 2012,第47頁.

- Meade 1980,第75–76頁;Cranston 1993,第63頁;Goodrick-Clarke 2004,第4頁;Lachman 2012,第47頁.

- Campbell 1980,第4–5頁;Meade 1980,第76–78頁;Cranston 1993,第65–69頁;Goodrick-Clarke 2004,第4頁;Lachman 2012,第48–49頁.

- Kuhn 1992,第75頁;Cranston 1993;Lachman 2012,第50頁.

- Lachman 2012, pp. 37–38, 50.

- Goodrick-Clarke 2004,第4頁;Lachman 2012,第50–51頁.

- Kuhn 1992, p. 68.

- Lachman 2012, p. 51.

- Meade 1980,第91頁;Cranston 1993,第78–79頁;Goodrick-Clarke 2004,第4頁;Lachman 2012,第51–52頁.

- Goodrick-Clarke 2004,第4頁;Lachman 2012,第63頁.

- Cranston 1993,第92–83頁;Goodrick-Clarke 2004,第4–5頁;Lachman 2012,第64–65頁.

- Cranston 1993,第100頁;Lachman 2012,第68–69頁.

- Lachman 2012, pp. 71–72.

- Goodrick-Clarke 2004, p. 5.

- Cranston 1993,第97頁;Lachman 2012,第67頁.

- Meade 1980,第69–70頁;Lachman 2012,第57頁.

- Washington 1993,第33頁;Goodrick-Clarke 2004,第5頁;Lachman 2012,第53–54頁.

- Cranston 1993,第82頁;Lachman 2012,第64頁.

- Cranston 1993,第84頁;Goodrick-Clarke 2004,第5頁.

- Lachman 2012, p. 53.

- Lachman 2012, p. 75.

- Meade 1980, p. 69.

- Godwin 1994,第282頁;Lachman 2012,第77–78, 81頁.

- Lachman 2012, p. 78.

- Meade 1980,第93頁;Cranston 1993,第105頁;Godwin 1994,第279頁;Lachman 2012,第78頁.

- Meade 1980,第94–96頁;Cranston 1993,第105–106頁;Godwin 1994,第279頁;Goodrick-Clarke 2004,第5頁;Lachman 2012,第79頁.

- Cranston 1993,第106頁;Godwin 1994,第279頁;Lachman 2012,第80–81頁.

- Lachman 2012, p. 82.

- Lachman 2012, p. 83.

- Cranston 1993,第105, 106頁;Lachman 2012,第83–84頁.

- Lachman 2012, p. 84.

- Cranston 1993,第106–107頁;Lachman 2012,第84頁.

- Meade 1980,第96–97頁;Cranston 1993,第107頁;Lachman 2012,第84頁.

- Higgins, S. (2018). From the Seventh Arrondissement to the Seventh Ward: Blavatsky's Arrival in America 1873. Theosophical History: A Quarterly Journal of Research, XIX(4), 2nd ser., 158-171.

- Meade 1980,第101頁;Cranston 1993,第107–108頁;Washington 1993,第40頁;Lachman 2012,第84頁.

- Meade 1980,第102頁;Washington 1993,第40頁;Lachman 2012,第87頁.

- Meade 1980,第102–103頁;Lachman 2012,第88–89頁.

- Washington 1993, p. 40.

- Lachman 2012, pp. 89–90.

- Meade 1980,第116–117, 137, 145頁;Kuhn 1992,第58頁;Washington 1993,第48–49頁;Lachman 2012,第121–122頁.

- Meade 1980,第110–114頁;Cranston 1993,第124–126頁;Washington 1993,第29頁;Goodrick-Clarke 2004,第6頁;Lachman 2012,第92–98頁.

- Meade 1980,第125頁;Cranston 1993,第126–127頁;Lachman 2012,第98–99, 101頁.

- Campbell 1980,第22頁;Meade 1980,第126頁;Washington 1993,第43頁;Lachman 2012,第101頁.

- Lachman 2012, pp. 107–108.

- Campbell 1980,第23頁;Lachman 2012,第122頁.

- Lachman 2012, p. 123.

- Lachman 2012, pp. 108–109.

- Meade 1980,第134–135頁;Washington 1993,第42–43頁;Lachman 2012,第108–110頁.

- Meade 1980,第140頁;Washington 1993,第495頁;Godwin 1994,第282頁;Lachman 2012,第124頁.

- Meade 1980,第140頁;Godwin 1994,第282頁;Lachman 2012,第124, 126頁.

- Washington 1993,第44–45頁;Lachman 2012,第143–144頁.

- Campbell 1980,第76頁;Meade 1980,第177頁;Goodrick-Clarke 2004,第10–11頁.

- Campbell 1980,第26頁;Washington 1993,第49頁;Goodrick-Clarke 2004,第7頁;Lachman 2012,第129–130頁.

- Meade 1980,第148頁;Goodrick-Clarke 2004,第7頁;Lachman 2012,第129–130頁.

- Campbell 1980,第27–28頁;Meade 1980,第151頁;Washington 1993,第53–54頁;Goodrick-Clarke 2004,第7頁;Lachman 2012,第130–31, 136頁.

- Lachman 2012, p. 132.

- Washington 1993,第55頁;Goodrick-Clarke 2004,第8頁;Lachman 2012,第133頁.

- Lachman 2012, p. 137.

- Lachman 2012, p. 135.

- Syman, Stefanie. . Farrar, Straus and Giroux. 2010: 62–63. ISBN 978-0-374-53284-0. OCLC 456171421.

- Meade 1980,第155頁;Goodrick-Clarke 2004,第7頁;Lachman 2012,第130–131, 135–136頁.

- Washington 1993,第53–54頁;Lachman 2012,第136–137頁.

傳記

- Bednarowski, Mary Farrell. . Journal of the American Academy of Religion. 1980, 48 (2): 207–230. JSTOR 1462703. doi:10.1093/jaarel/XLVIII.2.207.

- Bevir, Mark. . Journal of the American Academy of Religion. 1994, 62 (3): 747–767. JSTOR 1465212. doi:10.1093/jaarel/lxii.3.747.

- Campbell, Bruce F. . Berkeley: University of California Press. 1980. ISBN 978-0-520-03968-1.

- Ellwood, Robert. . Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions. 2005, 9 (2): 110–111. JSTOR 10.1525/nr.2005.9.2.110. doi:10.1525/nr.2005.9.2.110.

- Gardell, Mattias. . Durham: Duke University Press. 2003. ISBN 978-0-8223-3059-2.

- Godwin, Joscelyn. . Albany: State University of New York Press. 1994. ISBN 978-0791421512.

- Goodrick-Clarke, Nicholas. . Oxford: Oxford University Press. 2008. ISBN 978-0-19-532099-2.

- Hammer, Olav. . Leiden and Boston: Brill. 2001. ISBN 978-90-04-13638-0.

- Hanegraaff, Wouter. . London: Bloomsbury Press. 2013. ISBN 978-1-4411-3646-6.

- Kalnitsky, Arnold. (D. Litt. et Phil.). Pretoria: University of South Africa. 2003 (2009). OCLC 732370968. hdl:10500/2108.

- Kuhn, Alvin Boyd. (PhD thesis). American religion series: Studies in religion and culture. Whitefish, MT: Kessinger Publishing. 1992 [Originally published 1930] [2011-06-22]. ISBN 978-1-56459-175-3.

- Lachman, Gary. . New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin. 2012. ISBN 978-1-58542-863-2.

- Meade, Marion. . New York: Putnam. 1980. ISBN 978-0-399-12376-4.

- Santucci, James A. . Wouter J. Hanegraaff (编). . Brill: 177–185. 2006. ISBN 978-9004152311.

- Santucci, James A. . Wouter J. Hanegraaff (编). . Brill: 1114–1123. 2006b. ISBN 978-9004152311.

- Staudenmaier, Peter. . Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions. 2008, 11 (3): 4–36. doi:10.1525/nr.2008.11.3.4.

- Washington, Peter. . London: Secker & Warburg. 1993. ISBN 978-0-436-56418-5.

- Сенкевич, Александр Николаевич. [Helena Blavatsky: Between Light and Darkness]. Жизнь замечательных людей. Moscow: Молодая гвардия. 2010. ISBN 978-5-235-03283-5. LCCN 2011427581. OCLC 705783723 (俄语).

外部連結

| 维基共享资源中相关的多媒体资源:海倫娜·布拉瓦茨基 |

來自海倫娜·布拉瓦茨基的LibriVox公共領域有聲讀物

來自海倫娜·布拉瓦茨基的LibriVox公共領域有聲讀物- 布拉瓦茨基個人書信選集

- 在線參考書目

- 开放式目录计划中和Helena Petrovna Blavatsky相关的内容