鐵達尼號沉沒事故

鐵達尼號沉沒事故(英語:)是1912年4月14日深夜至15日凌晨在北大西洋發生的著名船難,事發時是鐵達尼號從英國南安普敦港至美國紐約港首航的第5天,該船當時是世界最大的郵輪。1912年4月14日星期天23時40分[lower-alpha 1]與一座冰山擦撞前,已經收到6次海冰警告,但當瞭望員看到冰山時,該船的行駛速度正接近最高速。由於無法快速轉向,該船右舷側面遭受了一次撞擊,部分船體出現縫隙,使16個水密隔艙中的5個進水。鐵達尼號的設計僅能夠承受4個水密隔艙進水,因此沉没。

| |

| 原文名 | Sinking of the RMS Titanic |

|---|---|

| 日期 | 1912年4月15日 |

| 时间 | 23時40分-2時20分[lower-alpha 1] |

| 地点 | 北大西洋(距聖約翰斯724公里處) |

| 坐标 | 41.4342°N 49.5649°W |

| 类型 | 船難 |

| 起因 | 1912年4月14日與冰山擦撞 |

| 结果 | 1912年4月15日船體斷裂後沉沒 |

| 死亡 | 1,514人 |

| 船上乘員 | 2,224人 |

| 生還 | 710人 |

| 關鍵人物 | 愛德華·約翰·史密斯(船長) 傑克·菲利浦(高級電報員) 范德瑞克·弗萊特(瞭望員) 威廉·默多克(一副) 查爾斯·萊托勒(二副) 湯瑪斯·安德魯斯(總設計師) 布魯斯·伊斯梅(白星航運董事長) |

當乘客被放入救生艇時,他們使用遇險訊號彈和無線電報向外求援。根據當時航运业的慣例,鐵達尼號的救生艇系統只是用來將乘客「運送」到附近的其他船隻,而不是設計給所有人員「同時撤離」到救生艇上避難,因此在數量上遠遠不足;隨著該船迅速沉沒,而其他船只還有幾個小時才能抵達,許多乘客和船員无法搭乘救生艇。雪上加霜的是,糟糕的疏散管理导致許多救生艇在還沒完全裝滿乘客之前就下水。2小時40分鐘後,船隻沉没。

當鐵達尼號沉沒時,超過一千五百名乘客和船員仍在船上。數分鐘後,幾乎所有跳入海中或跌入海中的人都因冷休克而死亡。客輪卡柏菲亞號在沉船約一個半小時後抵達現場,並在事故發生後九個半小時(即4月15日9時15分前)救到最後一名生還者,這艘船總共救助了710人。這次災難震驚了全世界,造成1,514人死亡,成為歷史上最嚴重的和平時期船難。此事故暴露出撤離期間救生艇數量嚴重不足、管理不善和三等艙乘客的不平等待遇等问题,引起了廣泛爭議。隨後的調查建議促使全球海事法規進行大規模修改,1914年《國際海上人命安全公約》就是鑑於鐵達尼號沉沒事故而制定的,至今仍在規管全世界的海事安全。

背景

1912年4月2日,英國皇家郵輪(RMS)鐵達尼號完工,是奧林匹克級郵輪姊妹艦中的第二艘[lower-alpha 2],也是當時全世界最大的交通工具,容積總噸高達46,328噸。她和姊妹艦奧林匹克號打破了世界紀錄,幾乎是上任紀錄保持者盧西塔尼亞號(31,550總噸)和茅利塔尼亞號(31,938總噸)的1.5倍大[2]。鐵達尼號可容納3,547人,並且兼具極高的速度和舒適度[3]。建造規模也是全世界最龐大的,她空前巨大的往復式發動機高達12公尺、直徑達2.7公尺,每天需要燃燒610噸的煤[3]。

根據當時的船舶雜誌《造船專家》(The Shipbuilder)評價,鐵達尼號的旅客住宿水準(特別是頭等艙)達到「無與倫比的奢華規模」[4]。頭等艙最昂貴、最豪華的套房是「帕洛菲套房」(The Parlour Suites),它還包括一條私人海濱走廊,這間套房的單程票價超過4,350美元(幣值相當於2018年的107,955美元)。三等艙的豪華程度雖然比起二等艙和頭等艙要低得多,但按照現代標準來說,即便是三等艙也非常舒適,並會供應大量美食。當時對許多乘客來說,鐵達尼號上的生活條件比他們在家中還要更好[4]。

.png.webp)

1912年4月10日12時,鐵達尼號離開英國南安普敦港[5],載著920名乘客展開首航(其中31人是購買短程票,在瑟堡和皇后鎮下船),最終目的地是美國紐約港[6]。首段航程先穿過英吉利海峽,18時30分到第一個停靠港法國瑟堡搭載274名乘客[7],20時10分離港[5]。4月11日11時30分到達愛爾蘭的皇后鎮(現在的科芙),這裡是第二個停靠港[8],搭載123名乘客和更多貨物後,於當天13時30分離港[5],正式航向美國紐約[9]。當鐵達尼號橫渡北大西洋時,她載著892名船員和1,332名乘客。由於正逢航運淡季,英國海運行業也因1912年英國煤炭工人罷工事件而受影響[10],客運量只有達到一半(船上空間最多可搭載2,435名乘客)[11]。當時的乘客階層也是愛德華時代的社會縮影,從約翰·雅各·阿斯特四世和班傑明·古根海姆等千萬富翁[12],到亞美尼亞、愛爾蘭、義大利、瑞典、敘利亞、俄羅斯等不同國家的貧民都是船上乘客,許多人懷著移民計劃,尋求在美國展開新生活的機會[13]。

船長由鐵達尼號營運商白星航運最資深的英國皇家海軍上校愛德華·約翰·史密斯擔任,他當時62歲,有40年的航海經驗,曾獲得「皇家海軍預備役軍官長期服役獎章」[14],也擔任過奧林匹克號的船長[15]。在他手下服役的絕大多數船員都是沒有受過訓練的普通水手,只有5%海員是富有經驗的(6名高級海員和39名幹練船員),包括管輪、生火員、加煤工等負責發動機的單位;以及服務員、廚師長、廚師等負責乘客服務的單位[11]。其他大部分都是在南安普敦聘僱的,所以沒有時間熟悉這艘船[16]。與此同時,由於當年冬季氣溫較溫暖,導致大量冰山從格陵蘭西海岸剝離、隨著拉布拉多洋流南下[17]。出發前10天左右,鐵達尼號靠近6號鍋爐房、一個三層樓高的煤倉發生火災,並在航行中繼續燃燒了好幾天,直到4月14日才完全撲滅[18][19]。在一天的航程後,氣象明顯改善,傍晚時的海面情況清澈平靜,因為這艘船的航道即將進入北極高氣壓之下[20]。

事故經過

冰山警告(9時整-23時29分)

1912年4月14日,鐵達尼號的電報員收到其他船舶發出的6次消息,警告海面上出現浮冰。當天下午,鐵達尼號上的部分乘客也開始注意到這些消息。當年4月的冰情是過去50年所有4月中最嚴重的,因此瞭望員不知道他們即將駛入數平方公里寬的浮冰區[21]。並非所有氣象消息都由電報員傳播,做為採購條件,當時所有遠洋客輪電報員都是馬可尼無線電報公司的僱員,而不是該船的船員,他們的主要職責是為付費乘客收發電報消息,船隻之間的氣象報告反而是次要職責。9時整,第一次警告來自卡羅尼亞號:「有冰山、浮冰[lower-alpha 3]和海冰出現」[22]。船長確認收到了這條消息。13時42分,波羅的號轉發了希臘船雅典娜號不斷發出的警報:「(我們)正在穿過冰山和大量海冰」[22]。船長也確實收到這條消息,他將首航情況報告給同樣在鐵達尼號上的白星航運董事長布魯斯·伊斯梅[22]。隨後,船長下令將航線南移,作為預防措施[23]。

13時45分,距南邊不遠的德國船隻亞美利加號報告說她已經「通過了兩座大冰山」[24]。這條電報從來沒有傳給鐵達尼號艦橋上的船長或其他副官,原因不明,當時因為鐵達尼號的電報員必須修維故障設備,所以可能已被遺忘[24]。19時30分,加州人號郵輪發出警報:「有三座大冰山」。21時40分,梅薩比號發出警報:「目擊到重型海冰和很多大冰山,此外還有大浮冰出沒」[25]。這條消息也從未進入過鐵達尼號的馬可尼電報室,高級電報員傑克·菲利浦可能沒有把握其重要性,因為他正專注於透過紐芬蘭開普雷斯的電報中繼站為乘客收發訊息;由於前一天設備故障,導致積壓了許多客戶的電報需要處理[24]。22時30分,加州人號已經在大約20公里外的海冰前停船。22時55分,該船唯一的電報員希瑞爾·伊凡斯向周圍發出最後一次警告「我們被周圍的冰山擋住了...」,正在消化微弱訊息、耳機音量調到最大的傑克·菲利浦把它切斷並發回信號:「閉嘴!閉嘴!我在忙開普雷斯的事!」,於是伊凡斯便關閉無線電、休班就寢[25]。

儘管船長知道附近有冰山出沒,但他並沒有降低船速,並以22節(時速41公里)的速度持續航行,只要再增加2節(時速3.7公里)就會達到鐵達尼號的極限船速24節(時速44公里)[24]。儘管後來出現過一段迷思,例如在1997年電影《鐵達尼號》中,出現過關於船東建議船長加速航行的橋段,但實際上鐵達尼號並沒有試圖創下橫跨大西洋的最快紀錄;白星航運早在建造初期便確定了她的市場定位,即不要在速度上與他們的對手冠達航運競爭,而是將賣點聚焦在無人能及的雄偉規模和奢華裝潢上[26]。鐵達尼號在被告知冰山出沒的海域中高速航行,後來被批評為不負責任的行為,但速度反映了當時的常見慣例。根據五副哈羅德·羅威的說法,當時的標準海事慣例是「繼續前行,依靠桅杆瞭望台上的船員來即時發現冰塊,以避免碰到它」[27]。

北大西洋航線的輪船都會將時間安排放在首要考慮的因素上,嚴格遵守時刻表,以確保他們會在廣告標榜的時間到達。他們開船經常是全速前進的,危險警告皆視為建議事項,而不是立即採取行動。人們普遍認為,海上冰塊的風險很小,緊急閃避也很常見,甚至正面碰撞也不會帶來災難性的後果。距離上一次有船隻撞到冰山已是1907年7月的事,當時一艘德國的威廉皇儲號在紐芬蘭大淺灘衝撞了一座冰山,船首遭受碾壓破損,但仍能完成她的航程、安全抵港。同年,時任亞得里亞號船長的史密斯上校在接受採訪時表示,他「無法想像有任何情況還能造成船隻進水沉沒,現代的造船技術已經超越了這一點」[28]。

所有收到的冰情警告——只有卡羅尼亞號的警告張貼在海圖室(根據後來生還副官的證詞)。17時35分,二副查爾斯·萊托勒注意到日落後氣溫急速下降,他於18時接班指揮艦橋;18時35分,他留意到氣溫已經低到幾乎凍結,但天氣明朗,海水異常平靜。20時55分,船長在艦橋跟萊托勒談論「天氣很冷」。由於天空中布滿星光,萊托勒相信,附近若有冰山可能會反射出明顯光線。21時20分,船長離開艦橋前指示:「如果在一定程度上有疑問,請告訴我」。從導航角度來說,這是鐵達尼號航行中最重要的航程[29]。21時30分,萊托勒指示六副詹姆斯·穆迪打電話給桅杆瞭望台,要求值班瞭望員「保持對冰情的敏銳觀察,特別是小冰山和浮冰[lower-alpha 3]」,並將這個指示傳遞給之後接班的其他瞭望員[30]。22時整,萊托勒值班結束,他完成了交接船舶航向、速度和轉速的手續。他也讓接班的一副威廉·默多克知道已經指示瞭望員留意小冰山,然後休班[29]。

鐵達尼號駛入冰川巷(23時30分-23時39分)

.png.webp)

當鐵達尼號接近她的致命碰撞點時,大多數乘客已經上床就寢。2名瞭望員范德瑞克·弗萊特和雷金納德·李正在艏艛甲板上方29公尺的桅杆瞭望台上值班。氣溫下降到接近冰點,海水情形是完全平靜無浪的。這場災難的生還者之一阿奇博·格雷西四世後來寫道:「海面像玻璃一樣平坦,太光滑了,連天上的繁星都能清晰反射」[31]。頭等艙乘客傑克·賽耶也在回憶錄中寫道:「那是一個星光燦爛的夜晚,沒有月亮,我從沒見過星星這麼亮,它們在天空中就像切割過的鑽石一樣閃亮。水面上有一道很難察覺的薄霧。我很常坐船渡海,但我從來沒見過比當天更平滑的海洋,它就像池塘一樣純淨無邪,讓這艘大船靜靜的掠過它」[32]。

現今研究後已經知曉,這種特別平靜的海面,就是代表附近有大量浮冰、甚至有冰山[33]。儘管空氣清澈,但當晚沒有月光,也因為平靜的海面,沒有任何東西可以凸顯附近是否有冰山出沒。如果海面不平靜,就能讓海浪撞上冰山、讓它們變得更容易識別[34]。由於在南安普敦的混亂,桅杆瞭望台上沒有雙筒望遠鏡;但據報導雙筒望遠鏡在黑暗中是無效的,除了只能看見星光和自己船上的燈光以外,對觀察冰山是完全沒有效果的[35]。

23時30分,值班的2名瞭望員注意到他們前方的地平線上有輕微薄霧,但沒有採取任何動作。歷史學家提姆·馬丁(Tim Maltin)經過研究後在國家地理頻道紀錄片《鐵達尼終極調查》(Titanic: Case Closed)中指出[36],當鐵達尼號駛入冰川巷(Iceberg Alley)時正是洋流交界處,拉布拉多洋流的冷流遇到墨西哥灣流的暖流時,由於兩種空氣性質不同,使光線在通過時形成折射(類似於沙漠中的海市蜃樓),這將會使海平面在視野中顯得更高,夜晚看起來就像薄霧,使瞭望員無法察覺任何遠處的事物,冰山等同於隱形了[37]。多位生還者的證詞也主張當晚氣溫驟降,可證實兩股洋流在鐵達尼號的事故地點附近交匯,意即降溫現象是航線從暖流區進入冷流區所致。

碰撞(23時40分)

23時39分,駛入冰川巷9分鐘後,瞭望員范德瑞克·弗萊特在鐵達尼號的路徑上看見了一座冰山,距離僅剩約450米。他搖響了三次瞭望台警鐘(三響代表目前航速上出現障礙物,並存在碰撞威脅),並打電話通知了艦橋六副詹姆斯·穆迪。弗萊特發問:「有人在嗎?」,穆迪回應:「有,你看到什麼了?」,弗萊特報告:「冰山,就在正前方!」[39]。穆迪致謝後,向值班中的一副威廉·默多克報告此事。威廉·默多克立刻命令舵手羅伯特·希琴斯改變船的航向[40]。一般認為默多克已經下達了「右滿舵」的命令,使該船的舵柄一直移動到右舷(船的右側),試圖將該船轉向左舷(船的左側)[35]。他也用蒸汽機指令傳輸電報機下令機艙「所有發動機全速反轉!」[23]。

根據四副約瑟·博士爾的說法,默多克告訴船長他正試圖「在冰山旁邊左滿舵」,這表明他正在嘗試「擺動繞行」——首先在障礙物周圍擺動船首, 然後再擺動船尾,以避免船身兩端撞上障礙物。任何一項命令生效前都需要時間執行,由蒸汽驅動的轉向機構需要30秒才能轉動船的舵柄[23],而將發動機設置為反轉的複雜任務也需要一些時間才能完成[41]。由於中央的蒸汽渦輪發動機不能反轉,因此它和直接位於船舵前方的中央螺旋槳都停止了。這降低了舵柄方向的有效性,進而削弱船舶的轉向能力。如果默多克在保持前進速度的情況下轉動了船舵,鐵達尼號是有可能不會碰到冰山的[42]。

在這次事件中,鐵達尼號及時改變方向避免了迎頭對撞,但是這個改變也使該船以擦撞的方式衝向障礙物。冰山沿著船的右舷在水面下大約接觸了7秒,由於碰撞,從冰山上部剝離出的一些冰塊掉落到井圍甲板上[43]。幾分鐘後,所有發動機都停了下來,船首朝北,在紐芬蘭南部的拉布拉多洋流中漂流[44]。2010年,二副查爾斯·萊托勒的孫女路易絲·帕頓公開指出,舵手羅伯特·希琴斯當時因為恐慌而將方向打成「左滿舵」;白星航運董事長布魯斯·伊斯梅知道撞冰山後,仍相信鐵達尼號不可能會沉,堅持要船長下令繼續「緩緩前進」,使得船艙大量進水。路易絲·帕頓表示,當時因為船東不想損壞商譽,所以此事一直沒有公之於眾[45]。

碰撞的影響(23時40分-0時04分)

長久以來,世人一直認為冰山與鐵達尼號碰撞後,對船體切出巨大的開口,正如一位作家後來所說的「長度大於91公尺,高於龍骨水平3公尺」[46]。在事故發生後的英國沉船專員鐵達尼號沉沒調查中,鐵達尼號建造者哈蘭德與沃爾夫造船廠的首席海軍造船工程師愛德華·威爾汀(Edward Wilding)指出,他根據碰撞40分鐘後的前艙進水量進行計算,證明船體向海水開放的破損區域是「大約1.1平方公尺的分散區域」[47]。他還表示,「我認為它一定是在分佈某些地方,而不是一個連續的開口」,但不同的開口必須延伸大約91公尺的區域,才能解釋5個水密隔艙同時進水的現象[47]。調查結果表明,這種破損確實延續了大約91公尺,因此很多研究作者後來都遵循了這一說法。利用現代超音波技術對鐵達尼號殘骸探勘觀察後發現,船體破損由6個狹窄的開口組成,覆蓋總面積確實是1.1到1.2平方公尺。根據進行測量的保羅·K·馬蒂亞斯(Paul K. Matthias)表示,破損包括一系列沿著船體開始的「右側變形」、「位於船底以上大約3公尺的地方」[48]。

其中最長的開口尺寸大約為12公尺,這條間隙似乎跟隨著船體鋼版的接合線條。這表明冰山挫曲了船體鋼板,沿著接合處的鉚釘施加應力,使這些小金屬物鬆脫、爆裂或突然彈開,造成一道道的狹窄間隙,讓海水找到了入口,逐漸淹沒船艙。災難發生後,哈蘭德與沃爾夫造船廠造船工程師愛德華·威爾汀在英國沉船事務專員的詢問中提出了這種情況,但他的觀點被忽視[48]。鐵達尼號殘骸的發現者羅伯·巴拉德曾評論說,認為這艘船受到重大破壞的說法是一種「鐵達尼號神秘性的副產品」、「沒人願意相信這艘偉大的船被一條小金屬擊沉了」[49]。船體的故障也可能是一個促成因素,一塊打撈上來的船體板塊似乎是在撞上冰山時直接破碎,沒有彎曲痕跡[50]。

船體中部60%的板材以機器用三排碳鋼鉚釘接合,但船首和船尾部分無法容納重型機器,故此其板材是以人手用雙排熟鐵鉚釘接合的。根據材料科學家提姆·弗克和珍妮佛·麥卡蒂表示,在碰撞之前,這些金屬就已接近應力極限了[51][52]。這些「上等材料」或3號鐵鉚釘具有高含量的礦渣,使其比正常的「上等材料」4號鐵鉚釘更脆,並且在受到應力推擠時更易碎,特別是在極端寒冷的環境下[53][54]。但哈蘭德與沃爾夫造船廠的退休檔案管理員湯姆·麥克拉斯基(Tom McCluskie)指出,鐵達尼號的姊妹艦奧林匹克號也使用同樣的鐵鉚釘,服役將近25年都沒有發生任何事故,還在幾次重大的碰撞後倖存了[55]。包括被英國皇家海軍防護巡洋艦霍克號撞擊後僅輕微受損,而霍克號幾乎半毀。當奧林匹克號在第一次世界大戰期間衝撞德國U型潛艇U-103號時,是用船首擊沉對方,右舷側的船板被扣住而使1號水密隔艙有些微進水,但船體的完整性沒有受損[55][56]。

在水線以上,幾乎沒有能表明與冰山碰撞的證據。頭等餐廳的服務員注意到一陣顫動,他們認為這可能是船尾螺旋槳葉片掉落造成的。許多乘客感到一陣顛簸或震動——「我們就像走過一千顆彈珠一樣」[57],就如這個生還者所說的那樣——但乘客不知道發生了什麼事。最靠近碰撞地點的最下甲板內,那裡的人感覺更直接。發動機加油工沃爾特·赫斯特(Walter Hurst)回憶說:「一股磨損撞擊聲沿著右舷發出,我因此驚醒,沒有人嚇壞,但我們都知道確實碰到了什麼東西」[58]。生火員喬治·凱米(George Kemish)從船體右舷聽到「沉重的砰擊聲和磨損的聲音」[59]。碰撞後,鐵達尼號立即開始進水,海水以每秒7.1公噸的速度傾瀉,比她能夠抽出的速度快15倍[60]。二管輪約翰·赫斯基(John Henry Hesketh)和生火長范德瑞克·巴瑞特在6號鍋爐房遭到一股冰水的襲擊,並在艙房的水密門關閉前逃脫[61]。這對機艙工作人員來說是非常危險的情況;鍋爐在高壓下仍然充滿高溫蒸汽,如果接觸到淹沒鍋爐房的冰冷海水,它們會有爆炸的危險。這兩位機艙主管下令生火員和加煤工降溫並排放鍋爐的大量蒸汽。當他們完成工作時,海水已經淹至腰部[62]。

鐵達尼號的最下甲板設計成了16個水密隔艙,每個隔艙都建造一個與船體寬度相符的防水艙壁;總共有15道,每道艙壁的高度至少都延伸至E層甲板底部,通常是和一個甲板連結,或者在水線高度以上約3.4公尺。最靠近船首的2道防水艙壁和最靠近船尾的6道防水艙壁進一步加高,與D層甲板相連[63]。每道艙壁都有垂直滑動水密門可以密封,底艙頂板上的發動機室和鍋爐房有垂直關閉的門,可以在艦橋用離合器來遠距離控制,如果有水存在,地板下的浮標會啟動自動關閉,或由船員手動關閉。這些關閉動作約有30秒的間隔,每個鍋爐房、發動機室和類似的水密隔艙中都設有梯子或逃生裝置,提供警告和緊急逃生的緩衝時間,使機艙船員不會被水密門困住。在底艙頂板上方、最下甲板、F層甲板和E層甲板上,水密門是水平關閉並手動操作的,它們可以在門上或從上面的甲板上關閉[63]。

鐵達尼號是開放式的水密隔艙,儘管防水艙壁的高度延伸至水線以上,但它們並未在頂部密封。因此如果海水淹沒太多的隔艙,水將依次從一個艙的頂部溢流到另一個艙,就像製冰盒溢出的水那樣,船首便會沉入海中更深處。這就是當時發生的情況,鐵達尼號的艏尖艙、3個前貨艙和6號鍋爐房都遭到冰山損壞,共有5個艙室進水。這艘船的設計是為了保持最佳漂浮力,任意2個艙室被水淹沒,不論是哪一種組合都可以正常航行,即使是3個、4個,甚至是最前面4個艙室都灌滿海水,鐵達尼號仍然不會沉沒。但鐵達尼號總設計師湯瑪斯·安德魯斯失算的是,一旦前面5個艙室同時被淹,海水就能藉由船首的傾斜角度越過防水艙壁,繼續向後淹沒[63][64]。

寢室裡的船長感到發生碰撞後,立即來到艦橋。他召見了鐵達尼號總設計師湯瑪斯·安德魯斯,他是哈蘭德與沃爾夫造船廠的設計總監和首席造船工程師,並帶領一支稱為「品管小組」的菁英團隊上船監督首航情況,團隊內有其他8名哈蘭德與沃爾夫造船廠的優秀造船師[65]。該船在碰撞後的幾分鐘內,向右舷傾斜5度,船首向下傾斜2度[66]。23時45分,船長和總設計師一起到主甲板下方視察船體損害情形,發現前方的貨艙、郵件室和壁球室被淹沒,6號鍋爐房已經淹了4.3公尺高,海水也流入5號鍋爐房[66],那裡的船員們正在努力抽水[67]。

在碰撞發生的45分鐘內,至少有13,700公噸的水進入了該船。對於鐵達尼號的壓載艙和艙底水泵來說已經無法應付。所有水泵組合相加的總抽水量每小時只能抽走1,700公噸[68]。總設計師告訴船長,前5個艙室被淹沒,因此鐵達尼號是註定會沉了。據他估計,船能維持漂浮的時間只剩「一小時,最多兩小時」[69]。從碰撞到沉沒,至少有36,000公噸的海水湧入鐵達尼號,造成她的重量從49,100公噸增加到84,000公噸[70]。由於水密隔艙的構造,海水沒有以恆定的速度傾注,也沒有均勻分佈在整個船上。她最初的右舷下沉是由於水灌入船底的一條走道上,導致右舷不對稱淹水[71]。當走道被完全淹沒時,下沉角度也自行修正,但隨後該船開始往左舷傾斜最多高達10度,因為左邊艙室的空間也被海水不對稱的淹沒中[72]。

碰撞後的第一個小時內,鐵達尼號的下沉角度從0度改變到大約4.5度,但船體下沉的速度在第二個小時內大大減緩,僅惡化了大約5度[73]。這給很多乘客帶來了希望,他們一度認為這艘船不會馬上沉,可以在海面漂浮足夠長的時間以獲得救援。到1時30分,前半段船身的下沉速度加快,讓鐵達尼號再下沉10度。當船首完全被海水淹沒時,後半段船身是懸空的,海平面和船尾之間形成大約19至23度的夾角[72]。

準備棄船(0時05分-0時40分)

4月15日0時05分,船長愛德華·約翰·史密斯命令開放救生艇並召集乘客疏散[64]。他還命令電報員開始發送「CQD」遇險呼叫,但四副約瑟·博士爾給的資訊不準確,錯誤的將該船定位在冰帶西側,導致救援人員指向25公里遠的地方[21][74]。在甲板下方,海水正湧入船的最底層。當郵件室被淹時,郵包開始四處漂浮,鐵達尼號的40萬份郵件泡水。在其他地方,可能會聽到大量空氣被水沖出的巨響[75]。再往上方,由於鐵達尼號沒有公共廣播系統,服務員們逐一巡房,敲著門喚醒正在睡覺的乘客和船員,並且告訴他們前往小艇甲板[32]。

召集人員的完整度在很大程度上取決於該類乘客的消費等級,頭等艙的服務員只負責管理一些套房,而負責二等艙和三等艙的服務員必須親自通知大量乘客。頭等艙還有空餘時間提供親自動手的服務,服務員會協助高級乘客穿上救生衣並將其帶領到小艇甲板上。二等艙和三等艙服務員大多疲於奔命,由於有太多的人需要通知,只能來得及打開房門,急忙告訴乘客穿上救生衣然後自己想辦法上樓。三等艙中,乘客在被告知需要移動到甲板上之後,大部分都在打包自己的行李[76]。此外,有許多乘客和船員都不願意遵守船長的召集命令,一些人拒絕相信船有問題,另一些人因為室外氣溫驟降,寧願待在溫暖的房間裡。服務員疏漏的是並沒有告知船將會沉沒,不過有一些乘客已經注意到船身正在傾斜[77]。

0時15分左右,服務員們開始強制命令乘客穿上他們的救生衣[78]。雖然如此,許多乘客仍將這個命令當作玩笑[77]。一些人開始用現在散落在井圍甲板上的冰塊玩起足球比賽[79]。在小艇甲板上,當船員開始準備救生艇時,由於鍋爐正排出高壓蒸汽,以及它通過閥門和煙囪逸出的巨大噪音,所以幾乎蓋掉人們說話的聲音。二副查爾斯·萊托勒回憶:「無論你叫得再大聲,別人一個字也聽不到」。生還乘客勞倫斯·貝斯利將這種聲音描述為「一種刺耳、震耳欲聾的轟隆巨響,讓對話變得很困難;想像一下有20個機車同時猛催油門,它會讓在我們想起爬上頂層甲板時聽到的、那種不愉快的聲音」[80]。當時甲板上的噪音大到讓船員之間不得不使用手勢進行交流[81]。

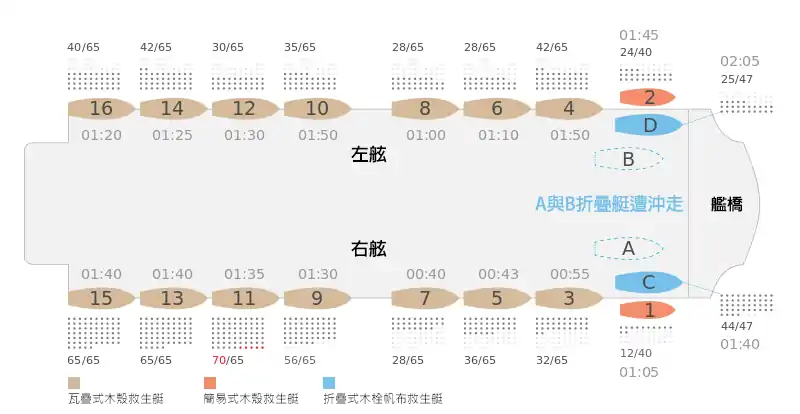

鐵達尼號共有20艘救生艇,其中包括14艘吊艇架上的瓦疊式木殼救生艇(左右舷各7艘)、2艘簡易式木殼救生艇(左右舷各1艘),以及4艘折疊式木栓帆布救生艇(艦橋後方)[77]。折疊艇平時倒置存放,使用時並且必須將兩側的厚帆布邊架起、並移動到吊艇架用繩索下水[82]。2艘折疊艇存放在1號及2號木船旁,另外2艘綁在海官起居艙上方[83]。後面這2艘的存放位置會使它們非常難以下水,因為折疊艇重達好幾噸,在緊急時只能粗暴的拖到小艇甲板上,容易造成損壞[84]。平均而言,每艘救生艇可容納65人,而且當晚無風無浪,乘坐70人都在安全範圍內。這20艘總共可容納1,178人,僅為船上人數的一半,20艘也不到該船救生艇運載上限的三分之一。救生艇的短缺不是因為存放空間不足,也不是因為成本。鐵達尼號的設計可容納多達68艘救生艇[85],足以滿足船上所有人的需求。此外,32艘的救生艇成本只有16,000美元(幣值相當於2018年的397,076美元),在該公司投資建造鐵達尼號的150萬英鎊(750萬美元,幣值相當於2018年的1.44億美元)中,只佔了一小部分。在緊急情況下,當時的救生艇是用來將乘客從遇險船隻轉移到附近船隻上[86][lower-alpha 4],因此救生艇數量遠遠不能滿足所有乘客和船員的需求。在一萬公噸級以上的英國跨大西洋航線中,39艘客船裡有33艘準備的救生艇數量都太少,無法容納船上的每個人[88]。白星航運公司希望鐵達尼號擁有寬闊的海濱長廊,提供貫徹首尾的空間讓乘客欣賞大海,如果存放整排的救生艇就會阻礙這個目標實現[89]。

史密斯船長是一位資深海員,在海上工作了40年,其中包括27年的指揮經驗。這是他職業生涯中的第一個危機,他知道即使所有的救生艇都完全坐滿,當鐵達尼號在沒有外部救援的情況下沉沒時,將會有超過一千人困在船上,這些人的生存機會幾乎為零[64]。當船長開始掌握到災難臨頭的嚴重性時,他似乎因為心神麻痺而失去了決斷能力。他雖然已經先命令乘客和船員集合起來,但從那時之後,他就沒有命令手下的海員們將乘客放入救生艇、沒有充分領導船員或分派應急任務、沒有向他的上級和船員傳達關鍵決策,有時會發出含糊或不切實際的命令,甚至從未下達棄船命令。導致一些艦橋副官在碰撞後一段時間,都沒有意識到這艘船正在沉沒。四副約瑟·博士爾一直到1時15分才發現,這時距離完全沉沒只剩一個小時[90]。而舵手喬治·羅維(George Rowe)根本不知道有緊急撤離情況,他從觀察站打電話給艦橋詢問:「剛剛為什麼會看到一艘救生艇划過去?」[91]。船長沒有告知他的屬下——這艘船沒有足夠的救生艇來拯救每個人,他沒有監督救生艇的裝載情況,似乎也沒有努力查明他的命令是否有確實執行[90][92]。

由於很少有操作救生艇的訓練,船員們同樣對緊急情況沒有準備。這艘船在南安普敦港停靠時只進行了一次船員緊急逃生演習,而且也是一次粗略的演示,包括降下2艘救生艇,每艘有1名副官和4名男子,然後他們在碼頭上做了划船動作便返回船上,過程只有幾分鐘。船上應該要備有應急物資,但是鐵達尼號的乘客後來發現,船上的首席麵包師查爾斯·賈克林和他的手下雖然努力執行了,但物資只是部分供應[93]。自鐵達尼號離開南安普敦港以後,都沒有進行救生艇、消防或逃生演習[93]。一次救生艇演習預定要在星期天早上出事之前舉行,但船長因不明原因取消了[94]。船員的應急操作清單已經張貼在船上指定位置,但很少有人閱讀或已經知道他們應該做的事情。大部分船員都沒有海上經驗,甚至有些船員根本沒划過船。他們現在面臨20艘救生艇的協調、1,100名乘客的運載、在船舷兩側(高達21公尺)緩慢降下乘客的複雜任務[84]。研究這場災難的歷史學家湯瑪斯·伯索爾(Thomas E. Bonsall)曾評論說,疏散組織和領導能力如此糟糕,「即使他們有充足的救生艇數量,但由於時間不夠,他們連讓全部救生艇下水都辦不到」[95]。

大約在0時20分,碰撞40分鐘後,救生艇的裝載開始進行。二副查爾斯·萊托勒後來回憶說,他注意到船長站在艦橋旁,神情恍惚的望著大海。他表示:「我吼著嗓子說,『我們最好先把女人和孩子們放進船裡對吧,長官?』,他聽到我在講話後,只點頭答覆」[96]。船長隨後命令二副和一副威廉·默多克:「讓婦女和兒童登艇撤離」[97]。二副萊托勒負責指揮左舷,一副默多克負責指揮右舷。兩位副官對「婦女和兒童」疏散命令有不同的解釋;一副默多克認為這意味著「女人和小孩優先」登艇,而二副萊托勒則認為它表示「只有女人和小孩」可以登艇。如果周圍沒有婦女和兒童等待上船,二副萊托勒就讓「仍空著位置的救生艇」下水,而一副默多克則確認附近所有的婦女和兒童都坐上去後,會允許有限數量的男子登艇[83]。這兩位副官都不知道有多少人可以安全的降到海面上,擔心繩索會斷裂、或者救生艇會翻覆[32],因此都不敢讓人坐滿,他們沒有意識到太過謹慎反而會鑄下大錯。事實上,他們可以讓救生艇滿載65人並安全下水,特別是在天氣和海面非常有利的情況下[83]。如果他們能確實指揮到滿載,將會多出500名生還者。然而,因為許多救生艇下水時還有很多空位,這500人(主要是男性)都被留在船上面臨沉沒慘劇[81][95]。起初很少有乘客願意登上救生艇,副官們發現很難說服他們。千萬富翁約翰·雅各·阿斯特四世宣稱:「我們在這裡比在那條小船上更安全」[98],有些乘客聽了也拒絕踏上去。白星航運董事長布魯斯·伊斯梅意識到情況的緊迫性,在右舷甲板上游盪,呼籲乘客和船員登上救生艇。一群女子、夫妻和單身男子被勸說登上右舷的7號救生艇,0時40分開始降下,成為第一艘撤離的救生艇[98]。煙囪的噪音也大約在這時候停止。

救生艇下水(0時45分-1時29分)

0時45分,7號救生艇從鐵達尼號上撤離、成功抵達海面,船上載有28人(儘管可容納65人)。左舷側的6號救生艇於0時55分開始降下,也只載了28人,搭乘者包括「永不沉沒的布朗夫人」瑪格麗特·布朗、舵手羅伯特·希琴斯和瞭望員范德瑞克·弗萊特,這三人都要求增派一名船員上去划船。由於沒有幹練水手在附近,二副萊托勒開始徵求一位能協助划船的志願者。加拿大皇家遊艇俱樂部的少校亞瑟·戈弗雷·普烏欽走上前去,表明自己有航海經驗;二副萊托勒說:「如果你的航海經驗足以讓它安全撤離,那就下去吧」,然後命令他爬上一條繩索後跳進救生艇。二副萊托勒在左舷指揮期間,普烏欽是他唯一允許登艇的成年男性乘客[99]。亞瑟·戈弗雷·普烏欽的角色凸顯出一個疏散期間的關鍵問題:船上幾乎沒有任何幹練水手了,這些人已被派往下層甲板指揮乘客撤離(或管控各處閘門)。但他們從未返回,可能遭到甲板下面升起的水困住並淹死了[100]。

與此同時,隨著海水繼續灌入甲板下方的空間,有許多機艙船員正在堅守重要崗位。各級管輪和生火員們努力從鍋爐中排出蒸汽,以防止它們接觸到冷水時爆炸。他們重新打開了水密門,以便在前方艙區設置額外的手提式水泵,減少洪流,並保持發電機運轉,維持住整艘船上的燈光、水泵、電報機和其他電力供應。服務員范德瑞克·登特·瑞伊險些被水勢沖走,因為他的起居艙和三等艙E層甲板之間的木牆坍塌,當時水淹的高度已經在腰部了[101]。0時45分左右,兩位機艙船員赫伯特·哈維(Herbert Harvey)和早前在檢修管道中摔斷左腿的喬納森·舍菲德(Jonathan Shepherd)死在5號鍋爐房。根據勉強逃出鍋爐房的加煤長范德瑞克·巴瑞特回憶,當時6號鍋爐房與隔壁的煤艙被洪水淹沒坍塌,這兩人都被「一波綠色泡沫」沖走了[102]。

1時20分左右,海水開始從4號鍋爐房下面湧入,可能表明船的底部也被冰山挖出開口。水的流動很快,使抽水泵不堪重負,迫使生火員和加煤工撤離前方鍋爐房[103]。在船身中段,輪機長約瑟·貝爾和他手下的管輪們,以及一些生火員和油脂工留在尚未淹水的1號、2號、3號鍋爐房、蒸汽渦輪發動機室和往復式發動機室內,他們繼續在鍋爐和發電機的崗位上工作[49]。他們一直堅守崗位直到最後,從而確保鐵達尼號的電力裝置能夠正常運作,直到沉沒前的最後一刻,該船的35名輪機人員們全數罹難[104]。鐵達尼號的5名郵政職員也失蹤,有人最後一次看到他們時,5人正從淹水的郵件室中努力搶救郵袋。他們被D層甲板上某處淹過來的洪水困住,是船上第一批罹難者[105]。

許多三等艙乘客還面臨在E層、F層和G層甲板上湧入他們客艙的海水。卡爾·揚森(Carl Jansson)是相對較稀少的三等艙生還者之一,他後來回憶說:

| “ | 我跑進我的艙房,想帶走我其他的衣服、手錶和行李,但我只來得及拿到手錶和外套,然後一股強大的洪水就沖進來了,我只能衝到甲板上,在那裡找到我朋友,他穿著救生衣、滿臉驚恐。而我沒穿鞋、沒戴帽,連救生衣都沒有,完全不知道接下來該怎麼辦[106]。 | ” |

救生艇每隔幾分鐘就降低一次,大多數都沒有坐滿。5號救生艇只坐36人,3號救生艇只坐32人,8號救生艇只坐28人[107],1號救生艇只坐12人[107]。撤離工作進行的並不順利,隨著乘客越來越多,過程中有些人受傷。10號救生艇降下時,一位女乘客腳步踩空,懸掛在小艇和鐵達尼號之間,A層甲板走廊上的服務員威廉·伯克(William Burke)立刻伸手抓住她的腳踝,將她抱回到散步甲板上,後來這位女乘客登上另一艘救生艇[108]。一位體型肥胖的德裔美籍醫生和他的弟弟跳進5號救生艇時,撞到頭等艙乘客安妮·斯坦格爾(Annie Stengel)身上,導致她陷入昏迷且肋骨骨折[109][110]。降下救生艇的過程同樣具有風險,13號救生艇在下放過程中幾乎被船側排出的水柱淹沒,這些瀑布般的水來自冷凝排管(為了抽出入侵的海水),乘客不得不用槳將救生艇推離船側,後來成功把水從救生艇上排出[111]。它剛抵達海面、繩索還未解開時,15號救生艇已將下降到他們頭上了(因排水的沖刷而漂移到該位置),乘客只能拿出小刀努力割斷繩索,最後兩艘救生艇錯開距離,安全下水[107][112]。3號救生艇的繩索則是反覆卡在滑輪中,幾乎讓乘客失去平衡,所幸最終安全到達海面上[113]。

1時20分,情況的嚴重性對小艇甲板上的乘客來說顯而易見,他們開始互相道別,許多男性乘客都將妻子和孩子送往救生艇。船員每隔幾分鐘便施放遇險訊號彈,巨大的聲響和亮度可能會吸引附近船隻的注意,電報員也重複發送「CQD」遇險呼叫。初級電報員哈羅德·布萊德向高級電報員傑克·菲利浦建議應該使用新的「SOS」求救訊號,因為現在「可能是你最後一次發送訊號的機會」。兩位電報員不斷嘗試聯繫其他船隻、尋求外部協助。在數艘回應的船隻中,107公里外的卡柏菲亞號郵輪是離鐵達尼號最近的[114],但是她的船速比鐵達尼號慢很多,即使以17節(時速31公里)的極限船速行駛,也需要四個小時才能抵達事故地點[115]。另一艘聖殿山號貨輪則回應表示,她設定了新航線,朝著鐵達尼號前進,但是已經被浮冰區阻擋了路線[116]。

事實上當晚距離最近的是加州人號(大約20公里),幾個小時前她曾警告過鐵達尼號關於海上冰情的嚴重性,擔心一大片漂流冰會困住其他船隻。加州人號船長史丹利·洛德已經在22時30分下令停船,在一片海冰前過夜,等待翌日白天再找一條安全的航線[117]。船長離開艦橋前,以雙筒望遠鏡觀察到像是小船或恆星的亮點,但無法確定,於是詢問加州人號唯一的電報員希瑞爾·伊凡斯是否知道該地區的任何船隻,伊凡斯回答:「只有鐵達尼號」。船長下令通知對方冰情警告,再經過二次觀察後,認為遠方那艘船隻的規模很小,不可能是鐵達尼號[36]。23時30分,在鐵達尼號撞上冰山之前10分鐘,希瑞爾·伊凡斯的電報警告遭到鐵達尼號中斷後,便關閉設備下班就寢了[118]。此時加州人號的三副查爾斯·格羅夫斯(Charles Groves)從艦橋上用雙筒望遠鏡看見一艘船隻,距離估計在16至19公里外,那艘船突然轉向並停了下來。如果加州人號的電報員在崗位上多待15分鐘,就可能會挽救數百人的性命[119]。過了一個多小時後,加州人號的二副赫伯特·史東(Herbert Stone)看見5枚白色訊號彈在該船的上方爆炸,但他不確定訊號彈的含義,於是到海圖室向船長報告他看見的事情[120],但是船長並沒有針對這起報告採取行動。這讓二副赫伯特·史東感到不安,他告訴其他同事說:「沒有船會平白無故在海上發射訊號彈」[121]。

到了這個時候,鐵達尼號上的人們已經明白,這艘大船確實正在沉沒,而且救生艇位置不夠讓每個人都坐上去。一些人仍然抱著希望,認為最壞的情況不會發生。頭等艙乘客路西安·史密斯(Lucien Smith)告訴他的妻子埃洛伊塞說:「婦女和孩子優先只是個形式,這艘船裝備精良,每個人都能得救」[122]。二等艙乘客夏洛特·科利爾(Charlotte Collyer)的丈夫亨利·科利爾(Harvey Collyer)在將妻子送上救生艇時說:「去吧洛蒂!拜託妳,勇敢的去吧!我會去坐別的小艇!」[122]。許多夫妻則不願分開,艾達·史特勞斯向她的丈夫伊西多·史特勞斯(梅西百貨老闆、前美國眾議員)說:「我們已經一起生活這麼多年了,無論你去哪裡,我都跟著你!」[122],他們坐在一對躺椅上等待著生命結束[123]。美國富商班傑明·古根海姆將他的救生艇位置讓給一位女乘客後,回到頭等艙套房脫掉他的救生衣和禦寒毛衣,換穿晚禮服並戴著大禮帽,然後告訴服務員:「我們已經準備好了,就算沉沒也要像個紳士那樣」。生還者羅絲·艾米莉·伊卡爾(Rose Amelie Icard)目擊他幫助婦孺逃生後,在禮服上插著玫瑰花赴死[124];服務員亨利·塞繆爾·埃吉斯(Henry Samuel Etches)最後看見他和他的男僕坐在主樓梯門廳躺椅上,一邊喝白蘭地一邊抽雪茄[49]。

針對乘客消費等級的差異上來說,絕大多數登上救生艇的乘客都來自頭等艙和二等艙,小艇甲板上幾乎看不見三等艙乘客的身影,他們都還在較下層的客艙區域,那裡房間非常多、狹窄的走道也錯綜複雜,因此絕大多數人仍然在走廊裡找不到出口,或被困在隔離艙或隔板後面,這些區域將三等艙乘客與高級乘客的活動範圍遠遠分開[125]。這種隔離不僅僅是出於社會原因,而是根據《美國移民法》的一項要求,該法律要求所有船舶必須隔離三等乘客,以便控制外國移民、防止傳染性疾病。跨大西洋海運航線上的頭等和二等乘客都在曼哈頓島的主要碼頭下船,但是三等乘客被強制要求在埃利斯島進行身體檢查和接受移民官的詢問[126]。在鐵達尼號上,顯然有某些地方特意阻礙了三等艙乘客的逃生路線,一些障礙和通道(如鐵門、舷梯、電梯)被船員鎖上、封閉或派人看守,避免他們搶先搭乘救生艇[125]。愛爾蘭生還者瑪格麗特·墨菲(Margaret Murphy)於1912年5月寫道:

| “ | 在所有三等乘客還有生存機會之前,鐵達尼號船員就將三等艙的閘門和樓梯全部鎖上,一群男子試圖爬上更高的樓層、與那些船員們對抗,所有人都陷入混戰、大聲咒罵著。女人和小孩在一旁禱告或哭泣。然後那些船員又把三等艙的聯外通道鎖上,他們聲稱是要保持這裡的空氣,讓船可以浮的更久。這代表還被困在那裡的人們已經沒有希望了[125]。 | ” |

三等艙乘客必須經過漫長且曲折的路線才能到達頂層甲板;位於C層至G層甲板上的三等艙客房,那裡是鐵達尼號的最末端,離救生艇最遠。相比之下,頭等艙套房位於上甲板右舷,離救生艇最近。因此,與救生艇的距離遠近成為生還機率的關鍵因素。還有一個條件增加了逃生難度,許多三等艙乘客看不懂或不會說英語,因此會英語的愛爾蘭移民在三等艙乘客之中,具有特別高的倖存比例,這也許並非巧合[13]。此外,不是所有船員都在阻擋三等艙乘客的逃生;有許多人得以生還要歸功於三等艙服務員約翰·愛德華·哈特(John Edward Hart),他三度進入三等艙,進行有計劃的撤離行動,並保護三等艙乘客逃到小艇甲板上。有些人則靠自己的方式穿越阻擋或爬上舷梯[127]。

有些乘客可能不知所措,他們沒有嘗試逃生,而是留在他們的房間裡,或者在三等餐廳裡祈禱[128]。生火長查爾斯·亨德里克森(Charles Hendrickson)回憶,當他從蘇格蘭路(Scotland Road)[lower-alpha 5]帶著燈具走回鍋爐房時,在E層甲板下看見很多三等艙乘客帶著他們的行李箱和財物,好像等待某人指揮他們一樣[129]。心理學家溫·克雷格·韋德(Wynn Craig Wade)認為,這是因為好幾代人都被告知要遵從社會的上級指示,由高階層的人來決定應該做什麼,因而產生了「堅定的被動性」[105]。來自瑞典的三等艙乘客奧古斯都·溫南史特朗後來表示,他的許多同伴都放棄逃生。他回憶道:

| “ | 有數百人圍坐在三等艙的餐廳裡,中間有一位傳教士,他們在那裡邊哭邊祈禱,要求上帝和瑪利亞幫助他們。他們躺在那裡大喊大叫,卻不想辦法自救。他們失去了自己的意志力,希望上帝能為他們克服所有事情[130]。 | ” |

最後一艘救生艇下水(1時30分-2時05分)

1時30分,鐵達尼號在水中的下沉角度不斷增加,現在該船稍稍向左舷傾斜,但不超過5度。惡化情況反映在兩位電報員發出的訊息上:「我們正在將婦女放到小艇上」(1時25分)、「機房淹水」(1時35分)、「機房鍋爐完全被淹了」(1時45分)[131]。這是鐵達尼號最後一個可解讀的發送訊息,接下來船舶的電力系統開始不穩定,訊息便呈現混亂或零碎,導致外界無法解讀。儘管如此,兩位電報員仍然在崗位上繼續發送遇險信號,直到最後一刻[132]。

剩餘的救生艇開始接近滿載,並且越來越匆忙。11號救生艇的人數超過了他們的額定容量。當它降下時,幾乎被被船側排出的底艙水柱沖翻。13號救生艇也遇到同樣的問題,雖然沒有失去平衡,但是救生艇上的那些人無法解開從甲板降下的繩索。它因為水柱而向船尾方向漂移,直接來到15號救生艇的下方,那時它仍在下降,兩艘小艇幾乎就要碰撞。最後繩索及時割斷,安全駛離[133]。

當一群乘客試圖衝上左舷的16號救生艇時,第一批恐慌跡象出現了,因為它正在降下過程中,艇上有40人。負責指揮這艘小艇的五副哈羅德·羅威立即對空鳴槍三次,以控制人群、避免造成傷害[134]。5分鐘後,開始降下14號救生艇,搭乘者包括服務員維奧萊特·傑索普,她曾在1911年擔任鐵達尼號姊妹艦奧林匹克號服務員。經歷這次災難的四年後,成為志願救護隊護士、搭上鐵達尼號另一艘姊妹艦不列顛號,並再度於第一次世界大戰的觸雷事故中生還[135]。1時40分,C折疊艇從前方甲板開始降下,大部分乘客已經撤到船尾,所以這裡幾乎載上周圍的人。搭乘者包括白星航運董事長布魯斯·伊斯梅,他成為最具爭議的生還者,他登上救生艇的行為後來遭到外界譴責為「懦夫」[131]。

1時40分,左舷的2號救生艇開始降下[136],雖然二副查爾斯·萊托勒還在甲板上,但他發現這艘救生艇載了一群男子,便持槍對準他們大罵:「離開那裡,你們這些懦夫!」因此有幾人逃跑了。他後來回憶那群男子的身分說:「不是英國人,也不是講英語的民族,但很明顯是西班牙人、義大利人或葡萄牙人」[137]。在他用左輪手槍驅逐他們之後,他找不到足夠的婦女和兒童來坐滿救生艇[137],該小艇最多可坐40人,最終降下時它只坐了24人[136]。1時50分,富商約翰·雅各·阿斯特四世看著他的妻子瑪德琳·阿斯特安全登上4號救生艇後,詢問二副查爾斯·萊托勒能不能讓他陪著妻子,但是遭到對方拒絕:「這艘船的女人都上船後,才輪到男人」。4號救生艇降下時,還有23個位子,約翰·雅各·阿斯特四世最終罹難[136]。

2時05分,D折疊艇載著25名乘客降下,這是最後一艘帶人下水的救生艇[138]。過程中有兩位頭等艙男性乘客跳進去[139]。此時海水到達了小艇甲板,而且整個船首已經沉到很深的水下。頭等艙乘客伊迪絲·柯斯·埃文斯放棄了她的救生艇位置,最終在災難中死去。她是4名罹難的頭等艙女乘客之一。船長這時走到甲板進行了最後一次巡視,他告訴電報員和其他船員說:「各自逃命吧」[140]。當乘客和船員前往船尾時,神父湯瑪士·拜爾斯正在聆聽眾人懺悔並給予赦免。樂隊也在健身室外頭演奏[141]。鐵達尼號上有兩個獨立樂隊。一個是華萊士·赫特利領銜的五重奏樂隊,他們都在下午茶、晚餐後的音樂會和禮拜服務等時段演奏。而另一個是喬治·克林斯領銜的三重奏樂隊,他們是在接待區、咖啡廳和餐廳外面演奏。這兩個樂隊有各自獨立的樂譜和表演場次,在沉沒之前沒有一起合奏過。在與冰山碰撞約30分鐘後,船長召集這兩個樂隊,指示他們在頭等艙休息室演奏。頭等艙乘客記得他們演奏的歌曲有《亞歷山大的散拍樂隊》,但不清楚兩位鋼琴演奏家是否有與樂隊在一起。確切演奏時間是未知的,但這些音樂家們後來自行移動到小艇甲板上演奏音樂[142]。

鐵達尼號沉沒的民間傳說包括音樂家們在船即將沉沒時演奏基督教讚美詩《與主更親近》,但這似乎存疑[143]。在最早的沉船報導中[144],《與主更親近》便和鐵達尼號沉沒事故緊密相關,罹難者華萊士·赫特利(五重奏樂隊裡的小提琴家)的墓碑上刻有這首歌的名字[145]。1934年,生還女侍維奧萊特·傑索普在她的災難回憶錄中表示,她曾在鐵達尼號上聽過這首讚美詩正在演奏[143]。不過,生還乘客阿奇博·格雷西四世在沉沒之後不久的紀錄中,強調他否認船上出現過這首歌。而初級電報員哈羅德·布萊德說他聽過樂隊演奏《亞歷山大的散拍樂隊》,然後是《秋季》[146]。他可能是指阿奇博·喬伊斯創作的《秋日之思》。曾與鐵達尼號生還者交談的卡柏菲亞號樂隊主管喬治·奧瑞爾(George Orrell)表示:「在任何緊急情況下,船上的樂隊也許能發揮安撫乘客的作用。鐵達尼號撞擊冰山後,樂隊開始演奏開朗的音樂、夏康舞曲、滑稽歌曲——任何能夠防止乘客驚慌失措的事情。一旦乘客開始意識到死亡,並要求樂隊演奏讚美詩時,所有人最想聽到的音樂便是《與主更親近》」[147]。

根據部分甲板淹進海面、仍待在樂隊旁邊的阿奇博·格雷西四世表示,樂隊最後演奏的曲調是「開朗的」,但是他沒有去辨認是哪幾位音樂家在演奏。他還補充說:「如果他們演奏報紙聲稱的《與主更親近》,毫無疑問我會注意到,因為當時若出現這首歌會很不得體,就像在警告我們所有人即將死去,並且可能造成恐慌」[148]。幾名最後逃離船隻的生還者表示,樂隊還繼續演奏,直到甲板的斜度變得太陡峭而無法站立。阿奇博·格雷西四世指出,樂隊在船沉沒前至少30分鐘就停止演奏了。有幾名生還者作證支持這個說法,包括頭等艙乘客阿爾杰農·亨利·巴克沃斯:「我無意減損任何人的名譽,但也許我應該出來聲明,我第一次登上甲板時,樂隊在演奏華爾茲。當我第二次經過那個地方時,樂器都在地上,沒看到任何樂手」[142]。

初級電報員哈羅德·布萊德離開馬可尼電報室時,聽到了樂隊的演奏,當時甲板已經氾濫成災。同時有一個來自下方船艙的男子潛入電報室,並企圖偷走高級電報員傑克·菲利浦的救生衣。當菲利浦站起身來時,布萊德抓住並撞昏了那名男子。當他們都跑出電報室時,海水已經開始淹進去。布萊德後來寫道:「我盡責了,我希望做到該做的。我不知道, 我們把他放在電報室地板上,他沒有動」[149]。兩位電報員走向相反的方向,菲利普朝船尾走,布萊德朝著B折疊艇的方向走[149]。

阿奇博·格雷西四世也朝著船尾逃生,但是他發現自己的路線被擋住了:「一大堆人擠在小艇甲板,面向我們」[150]。在最後一艘救生艇撤離的時候,數百名三等艙乘客終於到達了甲板。他放棄去船尾的想法,決定跳入水中遠離人群[150]。有些人並沒有試圖逃脫,根據事後報導,該船的總設計師湯瑪斯·安德魯斯曾在沉沒20分鐘前來到甲板,揮手呼籲人們逃生,並努力的將甲板椅子扔到海裡讓乘客抓住[151],他最後一次被人看見時出現在頭等艙吸煙室裡,將救生衣放在附近的桌子上,雙臂交疊在胸前、獨自凝視著壁爐上方的油畫[135][152]。船長愛德華·約翰·史密斯的最終命運並不明確,因為他的死亡紀錄存在矛盾。一種說法是他進入艦橋駕駛室,並在那裡被海水淹死[153][154];另一種說法是在艦橋被吞沒之前跳入水中,隨後葬身大海,可能在B折疊艇附近[155][156][157][158][159]。

沉沒前(2時15分-2時20分)

在大約2時15分,鐵達尼號在水中的傾斜角度開始迅速增加,因為大量海水從甲板艙口入侵船內還沒淹沒的部分[160]。她突然增大的角度造成一股衝擊,這被生還者稱之為「巨浪」,它從往後沿著小艇甲板猛力沖刷,將許多人掃入海中[161]。當時有幾個人正在嘗試解開固定在海官起居艙上方的2艘折疊艇,包括大副亨利·魏爾德、一副威廉·默多克、二副查爾斯·萊托勒和頭等乘客阿奇博·格雷西四世,他們都隨著兩艘折疊艇一起被沖走(B折疊艇蓋住了初級電報員哈羅德·布萊德,A折疊艇被淹沒,帆布邊還沒有架起)。布萊德、格雷西和萊托勒後來爬上翻面的B折疊艇,但是默多克和魏爾德葬身大海[162][163]。

當海水襲來時,萊托勒從海官起居艙的屋頂跳入水中。他被通風管道吸在格柵上,隨即又被鍋爐房爆炸出的「一陣強大熱風和熱水」吹出來,他往上游,在翻轉的B折疊艇旁邊浮出海面[164]。1號煙囪在自身重量(50至60公噸)的作用下坍塌,有好幾個人墜入水中,有人遭到煙囪壓死,而萊托勒正好躲開,其他人勉強抓到救生艇[165]。坍塌的煙囪引發一個浪潮,把周圍46公尺內的一切東西沖走[164]。那些還在鐵達尼號上的人感到船體結構正承受著巨大壓力,傳出明顯震動。正如頭等艙乘客傑克·賽耶所描述的那樣[166]:

| “ | 船內偶爾會傳出悶響或爆炸聲。當時沒有任何徵兆,她突然開始以大約15度角往前沉入水中。海浪沖向我們時還伴隨著巨大轟鳴聲,也混雜著更多的悶響。當時就像站在鐵路鋼橋下,一列高速火車從高處呼嘯而過,充滿鋼鐵扭曲和大規模瓷器爆裂的混合聲音[167]。 | ” |

當船在水中傾斜時,目擊者看到鐵達尼號的船尾升起,據說它與海面已經達到30度至45度的夾角[168]。二等艙乘客勞倫斯·貝斯利表示:「顯然整艘船圍繞舯(Midship,船的中央)的重心進行旋轉」[169]。許多生還者描述當時船發出一種巨大的噪音,其中一些人認為聲音來自於鍋爐爆炸[170]。勞倫斯·貝斯利形容為:「一部分是金屬呻吟聲,一部分是嘎嘎聲,一部分是粉碎聲,它不是一個突然的轟鳴聲,因為爆炸會持續幾秒鐘,甚至可能是15到20分鐘」。他把這種巨大聲響歸結為「發動機和機械裝置從螺栓和軸承上鬆脫,再從機房裡掉下來,把所有的東西都砸了」[169]。又過了一分鐘,船上全部燈光閃爍了一下,然後完全熄滅,鐵達尼號陷入黑暗。傑克·賽耶回憶說:「還有一千五百人仍在船上,像蜂群那樣緊緊的聚集成一團;然後巨大無比的船尾聳立著,直入雲霄」[165]。

鐵達尼號的最後時刻(2時20分)

鐵達尼號遭受兩股極端應力(至少數萬公噸)的對抗——裝滿海水的船首將她往下拉,同時船尾的空氣仍保持著浮力,使她停留在海面——這兩股相反方向的力量在結構最薄弱的地方對抗著,也就是1號和2號鍋爐房共用的通煙豎井,由該處下方的雙層龍骨承受這股應力的拉扯。燈光熄滅後不久達到峰值應力,這艘船就從中間分裂了。淹沒的船首可能在短時間內仍透過雙層龍骨與船尾連接著,在完全分離之前將船尾拉向高角度,並使船尾浮動大約一分鐘。船尾內部結構在海水中完全開放,所以非常迅速的淹沒,導致其傾斜,然後一度減緩下沉速度,直至徹底沉沒[171][172][173]。

首席麵包師查爾斯·賈克林是其中一位最後仍在船上的關鍵生還者,他在調查聽證會作證表示,沉沒前「聽到一聲巨響,船的一部分好像變形了」、「就好像鋼鐵正在撕裂一樣」。當時他加入了向船尾甲板逃難的人群。當他正在穿過艉艛甲板時,船突然向左舷傾斜。除了他之外,所有人都被扔進井圍甲板裡。賈克林爬到了艉艛甲板的右舷,抓住最外圍的安全欄杆,這樣當船尾沉進海裡時,他就在船外的最高點。2時20分,在撞上冰山2小時40分鐘後,鐵達尼號從海面視野中消失。當時賈克林就騎在安全欄杆上,並表示沉船「只是滑行下去而已」、「感覺好像在搭電梯」,而且「連頭髮都沒有弄濕」[151]。傑克·賽耶描述了沉沒前後的情況:

| “ | 這艘船似乎被一道眩光包圍著,在夜幕中彷彿正在著火。...突然間,整艘船的上層建築似乎從中間分裂了,有些東西噴飛出來,煙囪倒塌時爆出一片火花[32]。...她的甲板向我這裡稍微轉了一點,然後似乎暫停了,就是靜止不動,感覺大約一分鐘吧。漸漸的,甲板在我們面前轉過去,彷彿不想讓我們看見這可怕的奇觀。……然後,在最後幾個艙壁破裂的爆炸聲中,她從我們身邊悄悄滑入海中。...最後沒有明顯的吸力,海面上幾乎沒有我們能看到的殘骸[174]。 | ” |

倖存的副官和一些著名的生還者作證說,鐵達尼號沉沒時沒有斷裂,這一主張得到英國和美國對這次災難調查的肯定。曾在散步甲板靠近2號煙囪附近的阿奇博·格雷西四世作證時表示:「鐵達尼號的小艇甲板在沉沒時完好無損,當我和她一起沉沒時,已經有超過百分之六七十的船身在海裡,而且當時沒有跡象表明甲板或船身會裂開」[175]。但是仍有14名生還者作證表示,他們看到船體沉沒前在海面上斷成兩個部分[102]。鐵達尼號殘骸的發現者羅伯·巴拉德認為,根據其他許多生還者的證詞表明,該船在沉沒時已經斷裂成兩截[176]。由於(質量最重的)發動機與大多數鍋爐在海床上的分布點相當集中,證人聽到的「巨大聲響」以及船尾的減緩下沉可能是由於船體斷裂造成,而不是結構鬆動造成機械設備或鍋爐爆炸的聲音[177]。

被迫落海的乘客和沉船分開後,船首和船尾只用了大約5至6分鐘就下墜了3,795公尺,從鐵達尼號內部噴出一大堆重型機械、大量的煤和大量碎片。這艘船的兩部分在海床的一個輕微起伏區域相距約600公尺[178]。流線型的船首部分保持和海面上相近的角度、以時速40至48公里的速度下墜,船桅折斷在艦橋上、吊艇架脫離,最終以淺角度撞擊海底[179]。重力加速度使她觸底時深鑿出一道泥濘,並將沉積物埋在深達20公尺的地方。突然觸底讓她承受由上而下的衝擊波,使船首結構在艦橋前方往下扁塌了幾度。船首後端的甲板在海面斷裂時已經嚴重受損,最終形成折疊塌陷的狀態[180]。

殘存的船尾部分在海面上逐漸向左側翻轉,沉沒於海面下之後角度便接近於垂直,下墜過程中可能有迴旋的動作[179]。機房和堰艙發生內爆,因為當船尾墜落時開口(大約28平方公尺寬)朝下,猛然灌入的巨量海水將內部結構瞬間撕開,並把整個艉艛甲板的鋼筋折斷[181]。內爆後下墜速度加快,許多次要部件分崩離析,船體外板有一部分脫離,斷裂處的雙層龍骨(21公尺長)也拋離。船尾部分最終以巨大的力量觸底,使其埋在船舵深度約15公尺下。並且和船首一樣,承受自身下墜時的衝擊波,甲板相互重疊,船體外板向兩側崩塌。船首和船尾觸底後數小時,她的殘骸才全部抵達海床[180]。

海面上漂浮的乘客與船員(2時20分-4時10分)

在沉沒之後,數百名乘客和船員在冰冷的大海中陸續死亡,周圍是船上的殘骸。鐵達尼號下墜到海床期間解體造成的大塊碎片——木樑、木門、家具、鑲板、艙壁上的大塊軟木——紛紛浮上海面。這些物品可能會傷害到海面上的人,甚至會殺死他們,許多人也開始利用這些碎片來讓自己保持漂浮[182]。在攝氏負2°C的溫度下,海水是致命的冰冷。二副查爾斯·萊托勒描述當時泡在海水中的感覺是「千刀萬剮」[181]。人體突然浸入冰冷海水中通常會在數分鐘內導致死亡,包括心搏停止、呼吸停止、冷休克[183]、失溫症[184]或溺水[185];在15至30分鐘內,幾乎所有水中的人都會因心臟驟停或其他身體反應而死亡[186][lower-alpha 6]。儘管四散在周圍的救生艇還可容納近500人,但只有13人從水中被救生艇救助[189]。

由於許多人在掙扎呼救,救生艇上的人對這些叫聲感到驚恐,勞倫斯·貝斯利描述:「充滿人類的恐懼、絕望、痛苦、怨恨和憤怒,每一種可能的情感都混合在一起。我確信那裡完全壟罩著驚恐,好像每個人都在說『這種可怕的事情怎麼可能發生在我身上?』『我會死在這裡嗎?』」[190]。傑克·賽耶將它與「夏夜蝗蟲」的聲音相比較,而在鐵達尼號沉沒之前跳海的頭等艙乘客喬治·蘭斯(George Rheims)形容為「一種我永遠不會忘記的淒慘呻吟和呼救聲,它來自那些貧窮的人、那些四處漂流的人,這是可怕、神秘、超自然的聲音」[191]。水中的人們尖叫、大喊、哭泣的聲音對救生艇上的人造成巨大震撼,其中許多人當時還以為每個人在船沉沒之前都已經逃脫。正如勞倫斯·貝斯利後來寫到的那樣,這些叫喊聲「如同雷霆般突然出現,令人意想不到、難以置信、不可思議。幾百公尺外的任何一艘艇都沒人能擺脫這種震撼,因為知道這麼近距離,眼睜睜目睹一場悲劇...正以令人難以置信的規模發生,我們對此卻無能為力」[190]。

落海的人群中只有少數倖存下來,其中包括頭等艙乘客阿奇博·格雷西四世、頭等艙乘客傑克·賽耶和二副查爾斯·萊托勒都攀附在翻轉的B折疊艇上,越來越多人試圖登上去,並獲得他們協助,最後總共28人在上面[32][192]。其他幾名落海者(大概20人以上)找到之前被沖走的A折疊艇,它直立在水中,但部分被淹沒,因為它的帆布側面還沒有被適當架起,它的乘客不得不在30公分高的冰水中坐等好幾個小時,許多人在夜間死於體溫過低[153]。

此外,其餘18艘救生艇——大部分都還有空位——隨著乘員們爭論他們應該怎樣做才能拯救落海者時,這些救生艇都越漂越遠了。只有4號救生艇依然停留在鐵達尼號沉沒的位置附近,距離下沉地點只有50公尺,他們立即將船划回去救助落海者[193]。沉沒之後,又有7名男子從水中被拉出,儘管其中2人後來死亡。D折疊艇救助了一位男性乘客,該男性乘客在被救生艇降下後立即跳入水中。其他的所有救生艇最終決定不要划回去,可能擔心他們會在過程中翻覆。有人直言不諱的提出反對意見,指揮6號救生艇的舵手羅伯特·希琴斯告訴船上的女性「回去沒有用」,他喊道「那裡只有很多殭屍。現在活著的是我們,不是他們」[194]。同船的乘客瑪格麗特·布朗因此威脅要把他扔到救生艇外[195]。

沉船大約20分鐘後,隨著落海者失去意識和死亡,海面上的哭聲和求救聲開始消失[196]。指揮14號救生艇的五副哈羅德·羅威指示其他乘員:「在等待救援船之前,我們要大聲喊叫,讓人們保持意識,趕快將他們救上來」[197]。他在沉沒後立即將10號、12號、14號和D折疊艇靠在一起,將他船上的許多乘客轉移過去,空出許多位置。然後他帶著7名船員和1名志願幫助的男性乘客划回沉船現場,試圖找到生還者,整個行動大約需要45分鐘。到14號救生艇回到沉沒地點的時候,幾乎所有落海者都失去意識或死亡了,只有少數人仍能聽到聲音[198]。

頭等艙乘客露西·達夫-戈登夫人在災難後回憶說:「最後聽到的大聲呼喊是個男人,他喊著『我的上帝!天哪!』,然後沉悶絕望的哭泣。整整一個小時,剛開始是一陣可怕的尖叫聲,漸漸變成一種無望的呻吟,直到這個男人的最後一次聲音。然後一切都靜默了」[199]。哈羅德·羅威和他的夥伴發現4名落海男子還活著,其中1人不久後死亡。除了這幾個生還者外,他們只能看到「上百具穿著救生衣的屍體」、「死者好像因寒冷而亡,因為他們的四肢全部都扭曲了」[197]。

在其他救生艇上,倖存者無能為力,只能等待救援船的到來。空氣非常寒冷,有些人已經取海水來飲用,倖存者在船上找不到任何食物或飲用水,大多數人也沒有燈具[200]。在B折疊艇上,情況特別糟糕,它只能靠船體內一個小小的氣穴保持漂浮。隨著拂曉臨近,風浪起伏,大海變得越來越不平靜,迫使上面的成員站起來平衡它。有些人因精疲力竭而跌倒落海,溺水身亡[201]。其餘的人在船體上保持平衡時,情況變得越來越困難,因為海浪不停沖刷著它[202]。阿奇博·格雷西四世後來寫到他和其他生還者坐在翻覆船體承受海浪時表示:「我們處在極度無奈的位置」[203]。傑克·賽耶回憶道:「我們站著、坐著、跪著、躺著,想盡辦法待在所有可能的位置,只為了在船板上獲得半英寸的浮力,這是我們避免摔進冰水中的唯一辦法。我跪著,一個男人也跪在我的腿上,雙手搭在我肩膀上,有人也搭在他身上。一旦找到可以堅持住的位置後,我們就無法移動了。電報員哈羅德·布萊德躺在我面前,他的雙腳卡在水裡的軟木碰墊上,大概水下2英尺。...在這段時間裡,沒有人敢亂動,因為我們不知道救生艇什麼時候會翻倒,把我們全部扔進大海。船底的浮力逐漸減弱,使我們越來越沉入水中」[32]。

救援船抵達和離開現場(4時10分-9時15分)

鐵達尼號生還者在4月15日4時左右獲得英國皇家郵輪卡柏菲亞號救助,該船在夜間全速前進,風險相當大,因為船隻必須在途中躲避無數的冰山[202]。卡柏菲亞號的燈光在3時30分左右首度被生還者看見[202]。這讓生還者大為振奮,儘管每個人都需要花費很多時間才能登船。B折疊艇上的30多名男子終於設法登上另外兩艘救生艇,但一位倖存者在轉移完成前死亡了[204]。A折疊艇上的狀態也非常糟糕,它不但被海水淹了一半,而且有3個人已經失溫死亡[181]。這艘小船的倖存者——數量不詳的男性,估計在10到20多名之間,還有1名女子——轉移到另一艘救生艇上,船上留下了3具屍體,在海上漂流。它於一個月後被英國皇家郵輪海洋號尋獲[204]。

太陽升起後的場景,讓那些卡柏菲亞號的船員們都驚訝不已,他們說:「一眼望去是無窮無盡的冰山,好像有無數的金字塔在海面棲息」[205]。卡柏菲亞號船長亞瑟·羅斯特龍環顧四周,看見20個高達60公尺的大冰山,還有許多小冰山和浮冰,以及來自鐵達尼號的碎片[205]。卡柏菲亞號的乘客也說,他們的船好像身處於巨大的潔白平原中間,遠處的冰山就跟山丘一樣散佈著[206]。當救生艇被帶到卡柏菲亞號旁時,倖存者以各種方式登上了這艘船。有些人足夠強壯,可以自己爬上繩梯;其他人則用吊繩、孩子們吊在郵袋裡拉上船[207]。最後一艘到達的是12號救生艇,上面有74人,9時整之前,最後一位登上卡柏菲亞號的是二副查爾斯·萊托勒[208],也是所有獲救船員中級別最高的人[29]。少數家人和朋友在甲板重聚的時候,有過歡樂的景象,但是在大多數時候,生還者都因未能和親人重聚感到絕望[209]。

9時15分,現場出現了另外2艘船來參與救援——聖殿山號貨輪和加州人號郵輪。當加州人號的電報員重新值班時,他們才知道了這場災難——但那時已經沒有更多的倖存者可以救援。卡柏菲亞號原本班次是前往奧匈帝國的阜姆(現在克羅埃西亞的里耶卡),由於船上沒有商店也沒有醫療設施來照顧生還者,所以船長亞瑟·羅斯特龍下令計算一條航線航向紐約,以利妥善照顧[208]。卡柏菲亞號離開事故地區後,讓其他船隻進行最後的兩小時搜索,但一無所獲[210][211]。

影響

哀痛和憤怒

當卡柏菲亞號經過浮冰、大霧、暴風雨和波濤洶湧的艱難航行之後,於4月18日晚上抵達紐約港54號碼頭時[212][213],現場大約聚集了40,000人。鐵達尼號沉沒的災情原本透過卡柏菲亞號等船隻的無線電報傳播,經過三天後,當卡柏菲亞號抵港時,這起世紀災難已經人盡皆知了[213]。在卡柏菲亞號抵達紐約之前,鐵達尼號營運商白星航運也在努力的搜索遺體,成功收回了328具遺體,其中119具直接海葬;另外209具則帶到加拿大哈利法克斯港[212],其中150具埋葬於錦綉公墓、橄欖山公墓及赫希男爵公墓[214]。紀念活動也紛紛在各地舉行,包括美國紐約、華盛頓特區、英國南安普敦、利物浦、利奇菲爾德和北愛爾蘭貝爾法斯特等地[215]。在大西洋兩岸舉行了許多紀念儀式,人們悼念死者並籌集資金來協助生還者[216]。大多數鐵達尼號罹難者的屍體從未被發現,他們死亡的唯一證據是73年後在海底殘骸中發現的鞋子,有無數成雙成對的皮鞋並排躺著,表明屍體曾經躺在那個位置後最終才分解[49]。

公眾對這場災難的普遍反應是震驚和憤怒,人們主要針對幾個問題提出了質疑:為何救生艇這麼少?當許多人死亡時,為何白星航運老闆布魯斯·伊斯梅只顧著救他自己?為何鐵達尼號要在危險的浮冰區裡高速航行[217]?憤怒聲浪不僅僅是由生還者自己提出的;在卡柏菲亞號前往紐約的航線上,勞倫斯·貝斯利和其他生還者就決心要「喚醒公眾輿論,以保障未來遠洋航行的安全」,並且寫了一封公開信給《紐約時報》,敦促各國政府修改海上安全法[218]。

在與鐵達尼號密切相關的地方,悲傷的感覺特別深刻。英國南安普敦是損失最慘重的城市[219],這裡是699名船員的主港[220],也是許多乘客的家鄉[219],幾乎每個市民都有親戚在鐵達尼號上[221]。許多哭泣的女性民眾,包括船上乘員的妻子、姐妹和母親都聚集在南安普敦的白星航運辦公室,尋找親人的消息[222],她們大多數是549名南安普敦罹難者的家屬[223]。在鐵達尼號誕生地的貝爾法斯特,教堂擠滿了民眾,造船廠的工人在街上哭泣。這艘船一直是貝爾法斯特工業成就的象徵,不僅有悲傷感,而且還有一種內疚感,因為那些參與建造過鐵達尼號的人開始自責,覺得他們以某種方式需要對她的災難負上責任[224]。

公開調查和立法

在沉船事件發生後,英國和美國開始進行公開調查。4月19日,美方在參議員威廉·阿爾登·史密斯主持下,展開美國參議院鐵達尼號沉沒調查[225]。5月2日,英方由默西勳爵主持,展開英國沉船專員鐵達尼號沉沒調查[226]。他們總結出大致相同的結論:法律規定船隻必須攜帶的救生艇數量已經不足而且過時[227]、船長史密斯未能適當注意海上冰情警告[228]、救生艇沒有正確配置或裝滿人員、碰撞事故是在危險區域內航速過快的直接結果[227]。作家史蒂芬妮·巴切夫斯基(Stephanie Barczewski)注意到,英國的調查重視航海專業知識,歸咎於「過去的錯誤做法」;美國則以管理疏失為調查重點,抨擊船長、航運業和貿易委員會的行為[229]。

兩項調查均未發現國際商業海洋公司(母公司)或白星航運公司(鐵達尼號營運商)的過失也是因素之一。美國的調查得出結論,那些關鍵營運者是遵循標準慣例,因此這場災難只能被歸類為天災[230];英國調查得出的結論表示,船長史密斯採取的慣例已經有很長時間了,而且從未證明過其帶來的風險和危險性[231]。調查指出,英國船隻在過去10年已經運載了350萬人次,期間僅有73人喪命[232]。並得出結論認為船長完成了工作,「在同樣的職位上,其他技術一樣熟練的人也會採取同樣的作法」。英國的調查還警告說:「毫無疑問,鐵達尼號遭遇的任何錯誤,未來都可能在任何類似情況下產生疏忽」[231]。此外,兩項調查也都強烈批評加州人號船長沒有向鐵達尼號提供援助[233]。但是歷史學家提姆·馬丁(Tim Maltin)在2012年研究後指出,由於冷暖洋流在事故地區交會而產生光學現象。在人類視野中,地平線附近的物體會折射、疊加、延展或扭曲,導致鐵達尼號瞭望員看不見遠處冰山,加州人號船長也看不出遠方的鐵達尼號是一艘大船,雙方的判斷條件在22時30至23時30分之間同時受到嚴重影響,這可以解釋加州人號沒有採取行動的原因[36]。

這場災難導致海事法規有了重大變化、實施新的安全措施,例如確保提供更多救生艇、救生艇演習必須妥善執行和客船上全天候有人駐守無線電設備[234]。1914年,為了監測大西洋的冰山情況、破壞性障礙物和危險季節期間的海上安全問題,13個參與跨大西洋航行的國家代表達成協議,由美國海岸防衛隊成立國際冰山巡邏隊,各個協議國家共同支付管理費用。同一年,鑒於鐵達尼號沉沒事故造成的嚴重後果,各國在海事安全條例上達成共識,通過了《國際海上人命安全公約》,這兩項措施至今仍在管理全世界的海事安全[235]。

文化影響和殘骸探勘

鐵達尼號沉沒事故已經成為一種文化現象,藝術家、電影製片、作家、作曲家、音樂家和舞蹈家從沉沒之後至今,各個文化領域都在紀念這一段歷史事件[236]。正如作家布萊恩·安德森(Brian D. Anderson)所說的那樣:「鐵達尼號已經成為我們神話的一部分,牢牢佔據了集體意識,這些故事將不斷重演,不是因為需要重新渲染它們,而是因為我們需要(將這個故事)傳遞下去」[237]。心理學家溫·克雷格·韋德(Wynn Craig Wade)評論說:「在美國,對這起災難的劇烈反應只能和林肯與甘迺迪的總統刺殺案相提並論,整個英語世界都為之動搖。至少對我們來說,這起災難悲劇可以看作是19世紀和20世紀之間的分水嶺」[238]。作家史蒂芬妮·巴切夫斯基(Stephanie Barczewski)將這場災難形容為「人類歷史上最令人著迷的單一事件之一」,她也指出鐵達尼號沉沒故事會持續流行的諸多因素:「建造出這艘巨船,象徵著人類聰明才智以及獨創性的標誌。在與大自然力量短暫的抗衡中,巨船毀滅則代表人類失敗的可能性」。她總結說,這個故事讓世人擺脫了傲慢和自滿:「它的核心是讓我們想起人類的局限性」[239]。

1985年9月1日,由前美國海軍軍官羅伯·巴拉德率領的美國法國聯合遠征隊,經過一星期毫無結果的搜尋後,首度發現了鐵達尼號殘骸[240],這直接引發全球對鐵達尼號故事的濃厚興趣[241],也吸引許多私人遠征隊前往探勘、調查、拍攝或觀光,並且有爭議的從殘骸現場打撈物體[235]。1994年至1995年,倫敦國家航海博物館舉辦了第一次大型回收文物展覽會[242]。1997年,電影導演詹姆斯·卡麥隆拍攝的《鐵達尼號》成為全球電影史上第一部達到10億美元票房的作品,而電影配樂《鐵達尼號:電影原聲帶》成為史上最暢銷的電影原聲帶[243]。

1991年,加拿大戴爾豪斯大學的科學家們至海底探勘鐵達尼號的殘骸,收集懸掛在船上的鏽蝕樣品帶回實驗室,研究後發現有某種細菌在船體結構的表面非常活躍。2010年,由該校科學家海莉耶塔·曼恩(Henrietta Mann)領導了另一組團隊再度探勘,研究這個新品種細菌後,將之命名為鐵達尼鹽單胞菌,它會將船身的鐵轉變成鐵鏽。且鐵達尼號當年停靠海床後,幾乎立即就有各種類型的微生物進入船體,迅速在每個可用的表面上製造生物薄膜,從而吸引更多的生物進駐[244]。因此,沉船殘骸正以恆定的速度腐蝕,每天以0.5噸至1噸的速率衰敗為氧化物,假設整體表面上每天有十萬分之一英吋消失[245],最終鐵達尼號的結構就會徹底消失,回歸大自然。屆時她將會縮小成海床上的一片鏽跡,船體碎片與她更耐用的配件如螺旋槳、銅質絞盤、指南針和傳動裝置等也會混雜在一起[246]。

生還人數和罹難人數

沉船的傷亡人數並不清楚,其原因包括旅客名單上的一些混亂、一部分在出航前最後一刻取消登船的姓名,以及幾名乘客因各種原因用假名旅行,可能讓同一個人重複計入傷亡名單[247][248]。例如頭等艙乘客喬治·羅森賽恩(George Rosenshine)以假名喬治·索恩(George Thorne)購票[249]。以下數字來自英國貿易委員會關於災難的報告,是最受到研究者遵循的官方資料[250]。

| 乘客 | 類別 | 人數 | 占全船百分比 | 生還人數 | 罹難人數 | 生存率 | 死亡率 | 生存占全船百分比 | 死亡占全船百分比 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 孩童 | 頭等艙 | 6 | 0.3% | 5 | 1 | 83% | 17% | 0.2% | 0.04% |

| 二等艙 | 24 | 1.1% | 24 | 0 | 100% | 0% | 1.1% | 0% | |

| 三等艙 | 79 | 3.6% | 27 | 52 | 34% | 66% | 1.2% | 2.4% | |

| 全部 | 109 | 4.9% | 56 | 53 | 51% | 49% | 2.5% | 2.4% | |

| 女性 | 頭等艙 | 144 | 6.5% | 140 | 4 | 97% | 3% | 6.3% | 0.2% |

| 二等艙 | 93 | 4.2% | 80 | 13 | 86% | 14% | 3.6% | 0.6% | |

| 三等艙 | 165 | 7.4% | 76 | 89 | 46% | 54% | 3.4% | 4.0% | |

| 船員 | 23 | 1.0% | 20 | 3 | 87% | 13% | 0.9% | 0.1% | |

| 全部 | 425 | 19.1% | 316 | 109 | 74% | 26% | 14.2% | 4.9% | |

| 男性 | 頭等艙 | 175 | 7.9% | 57 | 118 | 33% | 67% | 2.6% | 5.3% |

| 二等艙 | 168 | 7.6% | 14 | 154 | 8% | 92% | 0.6% | 6.9% | |

| 三等艙 | 462 | 20.8% | 75 | 387 | 16% | 84% | 3.3% | 17.4% | |

| 船員 | 885 | 39.8% | 192 | 693 | 22% | 78% | 8.6% | 31.2% | |

| 全部 | 1,690 | 75.9% | 338 | 1,352 | 20% | 80% | 15.2% | 60.8% | |

| 總計 | 全部 | 2,224 | 100% | 710 | 1,514 | 32% | 68% | 31.9% | 68.1% |

不到三分之一的登船人員能在鐵達尼號事故中倖免於難。一些倖存者死於救生艇上,另一些則因為受傷以及接觸海水造成的影響,導致幾名乘客登上卡柏菲亞號之後死亡[251]。在上表中顯示的分類中,49%的兒童、26%的女乘客、82%的男乘客和78%的船員死亡。這些數字顯示男女之間以及鐵達尼號上的不同階層,特別是同為弱勢的婦孺,不同艙等女性和孩童之間的生存率有明顯差異。頭等艙和二等艙女性合併後的死亡率不到10%,但三等艙女性的死亡率高達54%。同樣,6名頭等艙孩童中有5名生還,但79名三等艙孩童中只有27名生還[252]。唯一罹難的頭等艙孩童是2歲的洛蘭·阿利森(Loraine Allison)[253]。從比例上看,死亡最嚴重的是二等艙男性。此外,有3隻寵物犬也生還了[254]。

歷史文獻

參見

- 海難列表

- 世越號沉沒事故

- 南營號沉沒事故

- 西海輪渡沉沒事件

- 歌詩達協和號觸礁事故

- 東方之星號客輪翻沉事件

- 英國和愛爾蘭災害的死亡人數列表

- 盧西塔尼亞號沉沒事故

註釋

- 在發生碰撞時,鐵達尼號艦橋的時鐘設置比北美東部時區早2小時2分鐘,比格林威治標準時間晚2小時58分鐘。船上時間設定在1912年4月13日至14日的午夜,是鐵達尼號在4月13日晚間根據天文航海、並以航位推測法預期4月14日中午的位置。由於正在發生災難,鐵達尼號的時鐘在4月14日至15日午夜時並沒有作調整[1]。

- 第三艘是不列顛號,完工時因為爆發第一次世界大戰,英國政府直接將其徵用為皇家醫療船。

- 在水面上幾乎看不見的小冰山或浮冰。

- 事件證實了這一理念可以實踐,鐵達尼號碰撞沉沒後,雖然她沒有足夠的救生艇提供給所有乘客,但是有搭上救生艇的人都存活下來,因為這些堅固小船能夠保持足夠長的漂浮時間,讓他們安全等待其他船隻來協助[87]。

- 蘇格蘭路是鐵達尼號船艙內一條最長的走廊,幾乎沿著左舷貫通一半的E層甲板,這是為了要讓機艙和統艙人員能在船的兩端快速移動。但是也因為如此,這裡成了淹水速度加快的導火線。

- 即使對年輕人來說,在這種溫度下預期的死亡時間也不會超過15分鐘。罹難者大部分是死於身體對冷水的反射,而不是體溫過低(核心體溫下降)。一旦浸泡在負2°C的寒冷海水中,大約20%的人會在2分鐘內迅速死於冷休克(不受控制的過度換氣和急性氣喘引起吸水動作,血壓大幅度增加,心肌勞損(ardiac strain)導致心臟驟停和恐慌)。另有50%的人會因失溫症而在15至30分鐘內死亡(無法使用或控制四肢游泳或抓握,因為身體「保護性」關閉了外圍肌肉以保護其核心)[187]。疲憊和意識混濁也會導致溺水[188]。

參考來源

- Halpern 2011, p. 78.

- Hutchings & de Kerbrech 2011, p. 37.

- Butler 1998, p. 10.

- Butler 1998, pp. 16–20.

- . 有線電視新聞網. 2018-03-29 [2018-06-22].

- Bartlett 2011, p. 67.

- Bartlett 2011, p. 71.

- Bartlett 2011, p. 76.

- Bartlett 2011, p. 77.

- Lord 1987, p. 83.

- Butler 1998, p. 238.

- Butler 1998, pp. 27–28.

- Howells 1999, p. 95.

- Cooper, Gary (2011). . The History Press. 2011-10-01: 133. ISBN 978-0752460727.

- Bartlett 2011, pp. 43–44.

- Bartlett 2011, p. 49.

- Ryan 1985, p. 8.

- Samuel Halpern. (PDF). Titanicology. [2017-02-07]. (原始内容存档 (PDF)于2017-01-08).

- Halpern & Weeks 2011, pp. 122–26.

- Halpern 2011, p. 80.

- Ballard 1987, p. 199.

- Ryan 1985, p. 9.

- Barczewski 2006, p. 191.

- Ryan 1985, p. 10.

- Ryan 1985, p. 11.

- Bartlett 2011, p. 24.

- Mowbray 1912, p. 278.

- Barczewski 2006, p. 13.

- . Encyclopedia Titanica. [2018-07-05].

- Barratt 2010, p. 122.

- Gracie 1913, p. 247.

- . 紐約郵報. 2012-04-08 [2018-06-30].

- Halpern 2011, p. 85.

- Eaton & Haas 1987, p. 19.

- Brown 2000, p. 47.

- Levy, Nigel (Director). . 國家地理頻道 (Motion Picture) (Various: Breen, Simon). 2012-04-15 [2018-06-13]. (原始内容存档于2017-11-22).

- Broad, William J. . 紐約時報. 2012-04-09 [2018-04-15]. (原始内容存档于2018-06-15).

- Lord 2005, p. 2.

- Eaton & Haas 1994, p. 137.

- Brown 2000, p. 67.

- Barczewski 2006, p. 194.

- Halpern & Weeks 2011, p. 100.

- Halpern 2011, p. 94.

- Peter, Stanford. . 每日電訊報. 2010-09-21 [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-07-10). 評論來自——Patten, Louise. . Quercus Publishing. 2010.

- Hoffman & Grimm 1982, p. 20.

- . [2014-10-06]. (原始内容存档于2014-01-05).

- Broad 1997.

- Ballard 1987, p. 25.

- Zumdahl & Zumdahl 2008, p. 457.

- Materials Today, 2008.

- McCarty & Foecke 2012, p. 83.

- Broad 2008.

- Verhoeven 2007, p. 49.

- Ewers 2008.

- Mills 1993, p. 46.

- . Titanic Inquiry Project. [2017-05-01]. (原始内容存档于2017-04-21).

- Barratt 2010, p. 151.

- Barratt 2010, p. 156.

- Aldridge 2008, p. 86.

- Ballard 1987, p. 71.

- Barczewski 2006, p. 18.

- Mersey 1912.

- Ballard 1987, p. 22.

- Barczewski 2006, p. 147.

- Butler 1998, p. 71.

- Butler 1998, p. 72.

- Halpern & Weeks 2011, p. 112.

- Barczewski 2006, p. 148.

- Halpern & Weeks 2011, p. 106.

- Halpern & Weeks 2011, p. 116.

- Halpern & Weeks 2011, p. 118.

- Halpern & Weeks 2011, p. 109.

- Bartlett 2011, p. 120.

- Bartlett 2011, pp. 118–19.

- Bartlett 2011, p. 121.

- Barczewski 2006, p. 20.

- Bartlett 2011, p. 126.

- Bartlett 2011, p. 116.

- Beesley 1960, pp. 32–33.

- Bartlett 2011, p. 124.

- Lord 1987, p. 90.

- Barczewski 2006, p. 21.

- Bartlett 2011, p. 123.

- Hutchings & de Kerbrech 2011, p. 112.

- Hutchings & de Kerbrech 2011, p. 116.

- Chirnside 2004, p. 29.

- Bartlett 2011, p. 30.

- Marshall 1912, p. 141.

- Butler 1998, pp. 250–52.

- Bartlett 2011, p. 106.

- Cox 1999, pp. 50–52.

- Mowbray 1912, p. 279.

- Aldridge 2008, p. 47.

- Cox 1999, p. 52.

- Gleicher 2006, p. 65.

- Lord 2005, p. 37.

- Lord 1976, pp. 73–74.

- Lord 1976, p. 87.

- Bartlett 2011, p. 150.

- Lord 1976, p. 78.

- Halpern & Weeks 2011, p. 126.

- Lord 1976, p. 76.

- Butler 1998, p. 226.

- Butler 1998, p. 225.

- Gleicher 2006, p. 40.

- Ballard 1987, p. 24.

- Lord 1976, p. 90.

- Bartlett 2011, p. 147.

- Eaton & Haas 1994, p. 150.

- Dodge, Washington; Lindsey Nair. . The Roanoke Times. 2012-04-15 [2012-05-02]. (原始内容存档于2012-09-09).

- Bartlett 2011, p. 145.

- Bartlett 2011, p. 152.

- Butler 1998, p. 98.

- Butler 1998, p. 113.

- . Titanic Inquiry Project. [2017-05-01]. (原始内容存档于2017-04-22).

- Butler 1998, p. 159.

- Butler 1998, p. 161.

- Butler 1998, p. 160.

- Butler 1998, p. 162.

- Butler 1998, p. 163.

- Lord 1976, p. 84.

- Lord 1976, p. 85.

- Poppy Danby. . 每日電訊報. 2014-03-21 [2016-09-24].

- Barczewski 2006, p. 284.

- Howells 1999, p. 96.

- Lord 1976, pp. 91–95.

- Lord 1976, p. 97.

- Bartlett 2011, p. 131.

- Gittins, Akers-Jordan & Behe 2011, p. 167.

- Ballard 1987, p. 26.

- Regal 2005, p. 34.

- Eaton & Haas 1994, p. 153.

- Eaton & Haas 1994, p. 154.

- Eaton & Haas 1994, p. 155.

- Ballard 1987, p. 222.

- Winocour 1960, p. 296.

- . [2014-10-06]. (原始内容存档于2014-01-01).

- . Titanic Inquiry Project. [2014-10-06]. (原始内容存档于2015-04-17).

- Butler 1998, p. 130.

- Butler 1998, p. 135.

- Barczewski, Stephanie. . A & C Black. 2006: 132–33. ISBN 9781852855000.

- Howells 1999, p. 128.

- Howells 1999, p. 129.

- Richards 2001, p. 395.

- Richards 2001, p. 396.

- Turner 2011, p. 194.

- Gracie 1913, p. 20.

- Winocour 1960, p. 317.

- Winocour 1960, pp. 138–39.

- . Titanic Inquiry Project. [2017-11-05]. (原始内容存档于2017-09-21).

- Chirnside 2004, p. 177.

- Bartlett 2011, p. 224.

- Ballard 1987, pp. 40–41.

- . Titanic Inquiry Project. [2014-10-06]. (原始内容存档于2014-07-08).

- . 威廉·麥克馬斯特·穆迪. [2014-10-06]. (原始内容存档于2014-10-06).

- . Wormstedt. [2014-10-06]. (原始内容存档于2013-10-19).

- . titanic-lore. [2014-10-06]. (原始内容存档于2014-08-22).

- Lord, Walter. . 2012-03-06 [2014-10-06]. ISBN 9781453238417.

- Barratt 2010, p. 131.

- Lynch 1998, p. 117.

- Gracie 1913, p. 61.

- Winocour 1960, p. 316.

- Winocour 1960, p. 299.

- Barczewski 2006, p. 28.

- Lord 2005, p. 166.

- Gleicher 2006, p. 229.

- Ballard 1987, p. 202.

- Beesley 1960, p. 47.

- Mowbray 1912, p. 70.

- Halpern & Weeks 2011, p. 119.

- Barczewski 2006, p. 29.

- . 國家地理頻道. [2016-02-17]. (原始内容存档于2016-02-24).

- Ballard 1987, p. 29.

- Gracie 1913, p. 58.

- Ballard 1987, p. 201.

- Kuntz 1998, p. xiii.

- Uchupi, Ballard & Lange 1986.

- Ballard 1987, p. 206.

- Ballard 1987, p. 205.

- Butler 1998, p. 140.

- Butler 1998, p. 139.

- . 泰晤士高等教育. 2002-05-24 [2018-06-17]. (原始内容存档于2018-06-15).

- . Mario Vittone. [2014-06-01].

- . United States Power Squadrons. 2007-01-23 [2008-02-19]. (原始内容存档于2008-12-08).

- Aldridge 2008, p. 56.

- . Mario Vittone. [2014-06-01].

- . United States Power Squadrons. 2007-01-23 [2008-02-19]. (原始内容存档于2008-12-08).

- Lord 2005, p. 103.

- Barratt 2010, pp. 199–200.

- Barratt 2010, p. 177.

- Gracie 1913, p. 89.

- . Titanic Inquiry Project. [2014-10-06]. (原始内容存档于2014-10-06).

- Bartlett 2011, pp. 226–67.

- Barczewski 2006, p. 30.

- Bartlett 2011, p. 228.

- Bartlett 2011, p. 230.

- Butler 1998, pp. 144–45.

- Everett 1912, p. 167.

- Bartlett 2011, p. 232.

- Bartlett 2011, p. 231.

- Bartlett 2011, p. 238.

- Gracie 1913, p. 161.

- Bartlett 2011, pp. 240–41.

- Bartlett 2011, p. 242.

- Bartlett 2011, p. 245.

- Butler 1998, p. 154.

- Butler 1998, p. 156.

- Butler 1998, p. 155.

- Butler 1998, p. 157.

- Bartlett 2011, p. 255.

- Bartlett 2011, p. 266.

- Lord 1976, pp. 196–97.

- Eaton & Haas 1994, p. 235.

- Eaton & Haas 1994, pp. 296–300.

- Eaton & Haas 1994, pp. 293–95.

- Björkfors 2004, p. 59.

- Beesley 1960, p. 81.

- Barczewski 2006, p. 266.

- Butler 2002, p. 172.

- Bartlett 2011, p. 261.

- Butler 1998, p. 173.

- Bartlett 2011, p. 264.

- Barczewski 2006, pp. 221–222.

- Butler 1998, p. 181.

- Butler 1998, p. 192.

- Butler 1998, p. 195.

- Butler 1998, p. 189.

- Barczewski 2006, pp. 70–71.

- Barczewski 2006, p. 67.

- Lynch 1998, p. 189.

- Eaton & Haas 1994, p. 265.

- Butler 1998, pp. 191, 196.

- Eaton & Haas 1987, p. 109.

- Eaton & Haas 1994, p. 310.

- Foster 1997, p. 14.

- Anderson 2005, p. 1.

- Foster 1997, pp. 22–23.

- Barczewski 2006, p. 14.

- Ballard 1987, p. 82.

- Bartlett 2011, p. 332.

- Portman 12 November 1994.

- Parisi 1998, p. 223.

- . 英國廣播公司. 2018-02-05 [2018-06-16]. (原始内容存档于2018-04-23).

- McCarty & Foecke 2012, pp. 196–99.

- Butler 1998, p. 235.

- Butler 1998, p. 239.

- Lord 1976, p. 197.

- . Encyclopedia Titanica. [2018-06-28].

- Mersey 1912, pp. 110–11.

- Eaton & Haas 1994, p. 179.

- Howells 1999, p. 94.

- Copping, Jasper. . 每日電訊報. 2014-01-19 [2014-01-24]. (原始内容存档于2014-01-23).

- Georgiou 2000, p. 18.

參考書目

書籍

- Aldridge, Rebecca. . New York: Infobase Publishing. 2008. ISBN 978-0-7910-9643-7.

- Ballard, Robert D. . New York: Warner Books. 1987. ISBN 978-0-446-51385-2.

- Barczewski, Stephanie. . London: Continuum International Publishing Group. 2006. ISBN 978-1-85285-500-0.

- Barratt, Nick. . London: Random House. 2010. ISBN 978-1-84809-151-1.

- Bartlett, W.B. . Stroud, Gloucestershire: Amberley Publishing. 2011. ISBN 978-1-4456-0482-4.

- Beesley, Lawrence. . . London: Dover Publications. 1960 [1912]. ISBN 978-0-486-20610-3.

- Björkfors, Peter. . Bergfelder, Tim; Street, Sarah (编). . London: I.B. Tauris. 2004. ISBN 978-1-85043-431-3.

- Brown, David G. . New York: McGraw-Hill Professional. 2000. ISBN 978-0-07-136447-8.

- Butler, Daniel Allen. . Mechanicsburg, PA: Stackpole Books. 1998. ISBN 978-0-8117-1814-1.

- Chirnside, Mark. . Stroud, Gloucestershire: Tempus. 2004. ISBN 978-0-7524-2868-0.

- Cox, Stephen. . Chicago: Open Court Publishing. 1999. ISBN 978-0-8126-9396-6.

- Eaton, John P.; Haas, Charles A. . Wellingborough, Northamptonshire: Patrick Stephens. 1987. ISBN 978-0-85059-868-1.

- Eaton, John P.; Haas, Charles A. . Wellingborough, Northamptonshire: Patrick Stephens. 1994. ISBN 978-1-85260-493-6.

- Everett, Marshall. . Chicago: Homewood Press. 1912. OCLC 558974511.

- Foster, John Wilson. . Vancouver: Belcouver Press. 1997. ISBN 978-0-9699464-1-0.

- Georgiou, Ioannis. . Atlantic Daily Bulletin (Southampton: British Titanic Society). 2000. ISSN 0965-6391.

- Gittins, Dave; Akers-Jordan, Cathy; Behe, George. . Halpern, Samuel (编). . Stroud, Gloucestershire: The History Press. 2011. ISBN 978-0-7524-6210-3.

- Gleicher, David. . Research in Maritime History, No. 31. St. John's, Newfoundland: International Maritime Economic History Association. 2006. ISBN 978-0-9738934-1-0.

- Anderson, D. Brian. . Jefferson, North Carolina: McFarland & Company. 2005. ISBN 0-7864-1786-2.

- Gracie, Archibald. . New York: M. Kennerley. 1913.

- Also published as: Gracie, Archibald. . The History Press. 2009. ISBN 978-0-7509-4702-2.

- Halpern, Samuel. . Halpern, Samuel (编). . Stroud, Gloucestershire: The History Press. 2011. ISBN 978-0-7524-6210-3.

- Halpern, Samuel; Weeks, Charles. . Halpern, Samuel (编). . Stroud, Gloucestershire: The History Press. 2011. ISBN 978-0-7524-6210-3.

- Hoffman, William; Grimm, Jack. . New York: Beaufort Books. 1982. ISBN 978-0-8253-0105-6.

- Howells, Richard Parton. . New York: Palgrave Macmillan. 1999. ISBN 978-0-312-22148-5.

- Hutchings, David F.; de Kerbrech, Richard P. . Sparkford, Somerset: Haynes. 2011. ISBN 978-1-84425-662-4.

- Kuntz, Tom. . New York: Pocket Book. 1998. ISBN 978-1-56865-748-6.

- Lord, Walter. . London: Penguin Books. 1976. ISBN 978-0-14-004757-8.

- Lord, Walter. . New York: St. Martin's Griffin. 2005 [1955]. ISBN 978-0-8050-7764-3.

- Lord, Walter. . London: Penguin Books. 1987. ISBN 978-0-670-81452-7.

- Lynch, Donald. . New York: Hyperion. 1998. ISBN 978-0-786-86401-0.

- Marcus, Geoffrey. . New York: Viking Press. 1969. ISBN 978-0-670-45099-2.

- Marshall, Logan. . Philadelphia: The John C. Winston Co. 1912. OCLC 1328882.

- McCarty, Jennifer Hooper; Foecke, Tim. . New York: Citadel. 2012 [2008]. ISBN 978-0-8065-2895-3.

- Mills, Simon. . Dorset: Waterfront Publications. 1993. ISBN 0-946184-79-8.

- Mowbray, Jay Henry. . Harrisburg, PA: The Minter Company. 1912. OCLC 9176732.

- Parisi, Paula. . New York: Newmarket Press. 1998. ISBN 978-1-55704-364-1.

- Regal, Brian. . Westport, CT: Greenwood Publishing Group. 2005. ISBN 978-0-313-33167-1.

- Richards, Jeffrey. . Manchester: Manchester University Press. 2001. ISBN 978-0-7190-6143-1.

- Turner, Steve. . Nashville, TN: Thomas Nelson. 2011. ISBN 978-1-59555-219-8.

- Verhoeven, John D. . Materials Park, OH: ASM International. 2007. ISBN 978-0-87170-858-8.

- Winocour, Jack (编). . London: Dover Publications. 1960. ISBN 978-0-486-20610-3.

- Zumdahl, Steven S.; Zumdahl, Susan A. . Belmont, CA: Cengage Learning. 2008. ISBN 978-0-547-12532-9.

期刊文章

- Foecke, Tim. . Materials Today (Elsevier). 2008-09-26, 11 (10): 48 [2012-03-04]. doi:10.1016/s1369-7021(08)70224-4.

- Maltin, Tim. . Smithsonian (Smithsonian Institution). March 2012.

- Ryan, Paul R. . Oceanus (Woods Hole, MA: Woods Hole Oceanographic Institution). Winter 1985–1986, 4 (28).

- Uchupi, Elazar; Ballard, Robert D.; Lange, William N. . Oceanus (Woods Hole, MA: Woods Hole Oceanographic Institution). Fall 1986, 29 (3): 53–60.

新聞報導

- Broad, William J. . 紐約時報. 1997-04-08 [2011-11-05].

- Broad, William J. . 紐約時報. 2008-04-15 [2012-03-13].

- Ewers, Justin. . 美國新聞與世界報導. 2008-09-25 [2012-04-11].

調查

- . United States Senate Inquiry. 1912-07-30 [2011-06-05]. (原始内容存档于2011-04-26).

- Mersey, Lord. . The Stationery Office. 1999 [1912]. ISBN 978-0-11-702403-8.

- Portman, Jamie. . The Toronto Star. 1994-11-12.

- . British Wreck Commissioner's Inquiry. 1912-07-30 [2012-02-12]. (原始内容存档于2014-08-22).

- . British Wreck Commissioner's Inquiry, Final Report (Description of the ship Watertight Compartments.). 1912-07-30 [2012-04-14]. (原始内容存档于2014-01-03).

- . British Wreck Commissioner's Inquiry, Final Report (Description of the Damage to the Ship and its Gradual Final Effect Observations). 1912-07-30 [2012-04-14]. (原始内容存档于2014-01-03).

外部連結

| 维基共享资源中相关的多媒体资源:鐵達尼號沉沒事故 |

- Encyclopedia Titanica: facts and research about the ship and her sinking——鐵達尼號百科全書

- Sinking of the Titanic——鐵達尼號沉沒事故史料

- Flooding by Compartment (Samuel W. Halpern)——鐵達尼號進水量分析

- TimesMachine browser——1912年4月16日星期二的《紐約時報》頭版

- Titanic Inquiry Project - Main Page——美國及英國專案調查資料

- YouTube上的Full-length animation of the Titanic sinking——鐵達尼號沉沒事故2小時40分鐘全程電腦模擬

- YouTube上的Titanic - teoria potopenia od Jamesa Camerona——鐵達尼號沉沒事故5分鐘縮時電腦模擬,由詹姆斯·卡麥隆製作,國家地理頻道播出

.png.webp)

.png.webp)