無政府主義史

无政府主义史就像无政府主义本身一样,頗為含糊不清。學者之間仍很難對无政府主义下一個普遍定義,故此它的歷史同樣难以勾勒出來。人們對於無政府主義本身及其歷史有著不同的看法。有些人认为无政府主义是一門明確独特的运动,在19世紀至20世紀間出現。而另一些人则认为具有无政府主义性質的思想早在第一个文明誕生之前就已經存在。

| 政治系列 |

| 無政府主義 |

|---|

|

|

區域 非洲 · 澳洲 · 奧匈 · 巴西 加拿大 · 中國 · 古巴 · 厄瓜多 · 英國 法國 · 希臘 · 印度 · 冰島 · 愛爾蘭 以色列 · 義大利 · 日本 · 韓國 墨西哥 · 波蘭 · 俄羅斯 · 西班牙 瑞典 · 土耳其 · 烏克蘭 美國 · 越南 |

|

政治主題 |

史前社會並不存在一個正式的階級制度,一些人类学家將其描述成跟無政府狀態類同。具有無政府主義性質的系統性思想最早可在古代中國和希臘找到——當地部分哲學家開始質疑國家存在的必要性,並宣稱個體應擁有免受壓迫的道德權利。到了中世紀期間,一些宗教派系推崇自由意志主義的理念。之後人類踏入了啟蒙時代,理性主义和科学開始兴起,推動了近代无政府主义运动的诞生。

无政府主义跟馬克思主義並列為19世紀末推動工人運動的重要思潮。推動無政府主義直捲全球的因素有现代主义、工业化、对资本主义的反制、大规模的移民。各個無政府主義學派亦於此時先後湧現,包括集體無政府主義、無政府共產主義、无政府工团主义、個人無政府主義。随着工人运动的发展,无政府主义者與马克思主义者之间的分歧亦逐步加深,最終使得兩者於1872年的第一国际大會上正式決裂。決裂後兩者之間的分歧未曾出現彌合跡象。1917年俄國革命得到了無政府主義者的熱烈參與,不過他們在布爾什維克政權穩固後遭到清算,並於之後一直受到了嚴重打壓。無政府主義者於喀琅施塔得及烏克蘭所受到的打壓便是較為著名的例子。

無政府主義在西班牙内战中所扮演的角色同樣舉足輕重。當時他們還在加泰羅尼亞建立了無政府主義領地。該一領地是按著无政府工团主义者的主張建立起來的。城內工會聲勢浩大,並成功實行了農業集體化。不過內戰最終以无政府主义者及其盟友的敗仗告吹,同時法西斯主义的地位在西班牙當中得到了巩固。1960年代,無政府主義再度在全球興起,並融合至新左翼運動當中。此後无政府主义繼續影響眾多支持個人自主及直接民主的社會運動。它亦在反全球化運動、恰帕斯衝突、羅賈瓦革命當中扮演一定角色。

背景

無政府主義的定義存有不少爭議,因此它的歷史亦同樣如是[1]。一些學者認為無政府主義僅與階級鬥爭有關。另一些則認為上述定義過於狭窄[2][3]。此外前者會把無政府主義視為19世紀開始出現的現象去研究,後者則會把無政府主義的根源追溯至古代[4]。無政府主義哲學家默里·布克欽把人类史上的「自由遺產」(即革命本身),跟由国家、资本主义或其他組織所帶來的「統治遺產」作了比對[5]。

無政府主義的常見定義有三:依照词源「an-archei」來把其定義為「希望社會沒有統治者」(無政府主義遠超過否定一些事物);定義它為「反國家主義」(虽然这是关键要素,但卻沒完全觸及無政府主義的本質);定義它為「反威權主義」(過於簡單)[6][7]。除了定義有爭議之外,還有使相關探討變得更為複雜的歸類問題,即它是「一門哲學理念?還是理論?抑或是一系列行動?」[8]。哲学系教授亚历杭德罗·德·阿戈斯塔(Alejandro de Agosta)建議,應把無政府主義定義為「一門在不同社區及地緣歷史中形成的哲學理念、實踐、生活方式,旨在鼓吹建立去中心化聯合體。」[9]

前身

史前時代及古代

包括哈罗德·巴克利和大卫·格雷伯在內,大多研究無政府主義的學者宣稱無政府狀態可追溯到史前時代。社會在人類能把歷史記錄下來之前的一段長時間中,並不存在一個在眾人之上的威權階級或正式政治机构[10][11]。在无政府主义此一觀點出現以前,人类就已在没有统治或政治阶级的自治社会中生活了数千年[12]。直到階級制度確立之後,才有思想家提出跟无政府主义有關的理念,籍其批判或反對具有強制性的政治體制及階級式社會[13]。

一些學者認為起源於古代中國的道家跟無政府主義理念有關。同屬道家學派的老子及莊子立足於「反政体」的立場,反對參與任何政治組織及運動。並於《道德經》及《莊子》中主張「無為而治」。道家的追隨者認為人應順應自然而活[14][15]。「劝告统治者『無為』是否屬於無政府主義」這點至今仍存有爭議[16]。到了被混亂吞噬的晋朝,當時的道家思想家同樣具有無政府主義的傾向。道家及道教的思想理念較為接近哲學無政府主義——都在嘗試使國家失去合法性,並質問其在道德上能否證成,因此屬於和平主义學派,跟西方之後所出現的流派相反[17]。

當代無政府主義者深信的一些理念可追溯至古希臘[18][19]。「anarchy」(古希臘語:,无政府状态)一词最早出现在公元前五世纪的一些劇作當中,比如由埃斯库罗斯及索福克勒斯創作的劇本便出現了此一單詞[20]。古希腊也出现了西方最早的無政府主義理念。犬儒學派及斯多噶派為當中的主要支持流派。儘管犬儒學派的第欧根尼和克拉特斯皆提倡建立沒有人治的社會,但他們很少把相關思想給寫下來。犬儒學派反對人治(Nomos,包括當權者、階級制度、機關、城邦的道德規條在内),支持人們依據自然(physis)而活[21][22]。建立了斯多噶學派的芝诺同樣受到犬儒學派的影響,並於約公元前300年表達了對一個人人平等的烏托邦社會的憧憬[23]。芝诺在《理想國》中提倡一個沒有國家結構的無政府社會。他雖同意自保為人的天性,而這最終會使人自私自利。但自然也為人提供了另一種天性,可以糾正相關心態——那就是社交能力。他跟當代很多無政府主義者一樣,認為只要人順應天性而活,那麼社會就不需要法院、警察、寺庙、公共崇拜,金錢也不為例外,因為免費禮物會取代货币流通本身[10][24]。

苏格拉底的部分觀點跟無政府主義者不謀而合。他不断地对权威提出质疑,並以人的思想自由為中心理念[25]。苏格拉底的學生兼享樂主義之父阿瑞斯提普斯則宣稱,他不想被統治或成為統治者。他視國家為一個危害個人自主的政治實體[21]。不過並不是所有古希臘人都具有無政府主義的傾向。像柏拉圖及亞里士多德般的哲學家把無政府狀態視為貶義詞,並視之跟民主有關。他們認為民主制度先天存有缺陷,容易惡化成大多數人的暴政[26]。

中世紀時期

在中世紀時期,波斯有一名叫玛兹达克的祆教僧侶,他提倡廢除私產、自由戀愛、顛覆君王政權。雖然他連同數千名追隨者在公元582年被處死,但他的理念影響了之後好幾個世紀的伊斯蘭教派[27]。同時穆爾太齊賴派與哈瓦利吉派於巴士拉等地甚為活躍,成為了宗教無政府主義思潮的先驅。此一類型的伊斯蘭革命主張跟共產主義或平等主義無關,跟當代無政府主義亦大有不同。但兩者皆認為國家對人民有害,且其存在欠缺必要性、正當性、合法性[28]。

在當時歐洲,基督教主罕了人生活的種種面向。在這樣一個社會中,出現了一個名叫自由靈兄弟會的异端組織,它具有一定的无政府主义傾向。兄弟會的會員反對教權,主張人們應自由自在地生活。儘管他們大多傾向於個人主義,但對社會還是有一定影響力——多年來,他們一直都在歐洲煽動人們謀反和參與騷亂[29]。中世紀時期的其他宗教運動亦具有无政府主义傾向,例如胡斯派、亚当派、早期重浸派支持者[30]。

20世纪的历史学家詹姆斯·乔尔表示,無政府主義有兩個截然相反的走向。在中世紀時期出現的無政府主義宗教運動較為強調狂熱與苦行,並會反對既有的制度、法律、秩序。於18世纪湧現的無政府主義理念則較強調理性及邏輯。这两股思潮其後融合在一起,形成了一場令广大民众產生共鸣之餘,又充滿著矛盾的運動[31]。

文藝復興時期與近代早期

後來歐洲出現了文藝復興浪潮,反威權世俗主義思想再度興起。當時提倡自由的著名思想家為了在當局的嚴密審查制度底下,能夠順利表達出自己的思想,於是便於作品中避免提及現實,改用乌托邦的形式去表達理想,這點在法國尤其著名。在《巨人传》(1532–1552)當中,著者弗朗索瓦·拉伯雷著墨了一個假想乌托邦——泰勒瑪修道院(泰勒瑪為θέλημα的音譯,意指人的意志)。其座右铭為「如你所愿」。同一時期的法國法學生拉波哀西則寫出了《自願奴役論》,於當中表達自身的觀點:暴政為人民自願服從之結果。要除暴政,人們就需要拒絕服從在其之上的威權。後來,法國的加布里埃尔·德·福尼在其著作中虛構了一個烏托邦,當中沒有政府,沒有宗教,只有一群能夠互相自由戀愛的人們。此一著作觸碰了日内瓦當局的紅線,福尼因而入獄。弗朗索瓦·芬乃伦在《忒勒馬科斯歷險記》中,也利用了乌托邦去表達自身的政治觀點,使得路易十四恼羞成怒[32]。

研究者有時會把一些宗教改革思潮(比如重浸派的基進宗教改革運動)視為現代無政府主義思潮的前身之一。儘管宗教改革是一場宗教運動,且會加重國家在社會扮演的角色,但它也推動了人文精神的發展[33]。英國內戰期間,「挖掘派」成員杰拉德·温斯坦利表達了類近基督教無政府主義的思想。他著有《新正義法典》(The New Law of Righteousness)一著,於當中提倡建立一個細小的農耕社區,內部財產公有,並設有社会及经济组织。他以《圣经》为依据,認為「地球的福」應「共同擁有」,「沒人能夠主宰他人」[10]。 後世亦認為威廉·布莱克具有一定的無政府主義傾向[26]。

在新大陸,路易·阿尔芒·德·洛美达斯,拉洪坦男爵於其著作《北美新旅程》(原文:Nouveaux voyages dans l'Amérique septentrionale)中,首次使用無政府狀態去形容沒有出現混亂的社會。著作中他表示美國原住民社會沒有國家、法律、監獄、神職人員、私有財產,仍為「無政府狀態」[34]。

貴格會教派因為信奉泛神论,而出現了一點無政府主義的傾向。它影響了20世紀初個人無政府主義雜誌《自由》(Liberty)的出版者兼編輯班傑明·塔克[35][36]。

早期無政府主義

18世紀發展

現代無政府主義紮根於啟蒙時代的世俗人文思想之上。啟蒙時代之前的科學發現讓思想家們開始相信,人類可以理性地掌控自己。當科學進步至能夠操控自然後,社會就可以獲得自由。讓·梅葉及保爾·霍爾巴赫在很大程度上影響了無政府主義的發展。他們的唯物論世界觀引起後世一眾無政府主義者的共鳴。重視自由的讓-雅克·盧梭同樣深受他們啟發,這點在其著作《论人类不平等的起源与基础》中尤其突出。盧梭認為人性本善,國家則從根本上存有壓迫性。德尼·狄德罗的《布甘維勒之旅補遺》同樣具有一定影響力[37][38]。

法國大革命是無政府主義史上的一个里程碑。當中群眾採用的革命性暴力手段吸引了後世一眾無政府主義者。凡尔赛妇女大游行、攻占巴士底狱、通宵骚乱常被視為革命的雛型[39]。當時的無政府主義者自認為激情氓流,並表達了無套褲漢的訴求——反對成立革命政府,因為兩者存有矛盾。让·瓦莱特(Jean Varlet)譴責了雅各賓的專政,並於1794年寫道:「政府跟革命是不相容的,除非人民樂意看到一個永遠出現內部叛亂的權力機關」[10][40]。席爾凡·馬雷夏爾於1801年的《平等宣言》(Manifeste des Égaux)中寫到,他希望「貧富、大小、主僕、統治與被統治之間的噁心差別」能夠永遠消失[10]。無政府主義者從法國大革命中學到的教訓就是,一旦叛亂者奪得了政權,那麼其終將成為暴君——雅各宾专政時期的国家暴力事件就是上述教訓的明證。參與無政府主義派別的無套褲漢及激情氓流最終魂斷斷頭台[41]。

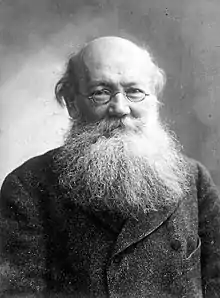

法國大革命對於無政府主義有多大影響的爭議至今仍然存在。無政府主義歷史學家马克斯·内特劳認為,法國大革命不過是把軍國主義國家以現代化的方式重塑一遍罷了[42]。不過俄國思想家兼革命家彼得·克鲁泡特金則認為無政府主義運動的起源可追溯至該時革命派的鬥爭[43]。独立学者肖恩·希恩(Sean Sheehan)則持較為溫和的觀點,稱法國大革命證明了即使是最強大的政治機關,也可以被推翻[44]。

英格蘭的威廉·戈德温為首個表達了現代無政府主義思想的哲學家[45][46]。他是公認的哲學無政府主義創始人[47]。他在《政治正義論》(1793)一著中,抨擊政府對社會只有壞的影響,且它的存在使得人們的愚昧無知及習慣性依賴永遠無法改善。他認為應向大眾推廣理性思維,使政府的存在變得可有可無,繼而凋零。雖然他否定了國家的道德正當性,但他反對以革命手段去迫使政府不再去掌權。反之「和平演變」就足夠了[48][49]。戈德溫厭惡以規則為基礎的社會,這使得他對法律、財產權乃至婚姻制度予以谴责,視之為對人民的「精神奴役」。他认为社会本身制约了人的发展,使他们不可以运用自身的推理能力,推導出如何構建一個互利的社會組織。他稱政府及相关制度限制了人們的發展,使他們不能完全按照自身的判断力过活[50]。

普魯東與施蒂納

.jpg.webp)

法國的皮埃爾-約瑟夫·普魯東是現代无政府主义的奠基者。他在1840年的開創性作品《什么是所有权?》(法語:)中使用了「無政府主義者」此一標籖去形容自己。他於此作中設問道:「什么是所有权?」,然後提出了让他蜚声于世的论点:「所有權即盜竊」[51]。普魯東的互助主義理論反對國家、資本主義、共產主義[52]。它提倡建立自由人聯合體,當中人們會互相協作,並以一個建基於人民銀行的去中心化联合體聯繫起來。銀行則負責向工人提供自由信貸[53][54]。他把此一理論跟他稱為「佔有」的過程,以及只有在用量過多過少時才限制資源及貨物所有权的做法,都作了個比較。普魯東之後补充道「所有权就是自由」,並稱它是對抗國家權力的壁垒[55]。

互助主義者後來在第一國際當中扮演重要角色,這點在它的首兩個大會上尤其突出,但後來由於無政府共產主義興起,使得他們在歐洲的影響力漸減。不過不少19世紀後期的美國個人無政府主義者深受互助主義的影響[54]。

1845年,西班牙的拉蒙·德·拉·萨格拉於拉科魯尼亞創辦了一本无政府主义刊物《未來》,當中內容深受普魯東的理念所影響[56]。加泰隆尼亞政治家弗朗西斯科·皮·马加尔主力把普魯東的作品翻譯成西班牙語[57]。他後來先後成為了民主共和聯合党(Democratic Republican Federal Party)的領導人及西班牙總統[57],並在在任時嘗試落實普魯東的部分理念[56]。

利己無政府主義為個人無政府主義當中較有影響力的派別。此一思想最早由著名個人無政府主義者兼德國哲學家麥克斯·施蒂納明確闡述[58][59]。他於1844年發表了有關此一理念的開山之作《唯一者及其所有物》 (德語:)[59]。施蒂納對於资本主义持批判态度,認為它使得富人可以用到國家此一工具,去剝削窮人,造成階級之間的衝突[60]。他同時反對宗教、共產主義、自由主義,認為上述事物使得人們臣服於上帝、群體、國家之下[61]。他認為唯一限制個人權利的就是他們在沒有上帝、國家或道德的情況下,獲得自己想要的事物的能力[62][63]。此外他亦認為社會並不存在,但「個人卻是真實存在的」[64]。他支持人們堅持自我,並預計利己無政府主義者們將會結成一系列非系統化的團體,在成員依照自由意志行事的狀況下持續運作。施蒂納認為這最終會取代國家本身[65][66]。利己無政府主義者認為,利己主義將促使人們真誠地自發結聯[67]。對於施蒂納而言,個人謀反才是他樂見的,謀反後亦不應產生新的制度性機構或任何类似于国家的政體[61]。

1848年革命

歐洲各國很多國家都受到了1848年革命浪潮的冲击。此一浪潮始於巴黎。儘管法國的新政府主要由雅各宾派組成,並得到了廣大工人階級支持,但其實質改革欠奉。皮埃爾-約瑟夫·普魯東及俄國革命家米哈伊尔·巴枯宁皆有份參與1848年的一連串事件。革命的失敗最終使得普魯東堅信,革命的目的並不在於另立新政權,而是應摧毀之。他认为资本主义是社会问题的根源,而政府只有政治手段可用,對真正的問題無能為力解決[68]。革命的失敗使巴枯宁的思想變得激進,令他開始認為任何形式的改革都是徒勞的[69]。

有份參與法國1848年革命的無政府主義者還包括安塞尔·贝拉格里奇、歐內斯特·克德魯瓦、約瑟夫·迪亞契[70]。迪亞契提出與普魯東不同的看法:「工人無權於他或她勞動所得的產物,但有權滿足他或她的需求,無論其性質為何」[71]。迪亞契還對普魯東的互助論及反女權觀點持負面態度[10]。他回到紐約後自辦了一份報紙《論自由》(Le Libertaire)[72]。在1860年代期間,法国的无政府主义运动雖常以互助主義的名目進行,但整體步伐仍隨著工人協會的建立而加快[73]。

古典無政府主義

歷史學家常把19世紀後期至20世紀早期稱為「無政府主義史上的美好年代」[74]。他們把無政府主義的古典時代粗略定義為1840年代[75](一說認為應由1860年代開始[1][76])至1939年[77]之間。當中無政府主義跟馬克思主義一起推動了歐、亞、美、澳等地的工人階級鬥爭[78][79]。使得无政府主义思潮普及的因素有现代主义、大规模的移民、铁路及印刷术的普及[80]。

第一國際與巴黎公社

1864年,國際工人協會(史稱第一國際)正式成立。該協會的成立目的在於團結各式各樣的革命思潮,包括社會馬克思主義、共產主義、无政府主义[83][84]。及後馬克思成為協會的總委員會委員,實際上領導着協會的運作[85][86]。

4年後(1868年),米哈伊爾·巴枯寧連同他所建立的集體無政府主義聯盟一起加入第一国际。他們提倡財產集體化、顛覆國家[87]。巴枯寧在加入第一国际後,嘗試與會內反威權的革命者建立關係,形成一股希望革命後不會出現威權統治的共同勢力。這使得他們跟會內大多渴望得到國家權力的思潮形成明顯對比。由於他在工人運動當中十分投入,而且寫了不少政治著作,故此他在協會內的影響力亦日漸增高。他的思想核心就是協會應以努力推動革命為要旨,不應該嘗試建立一個「專才」政府。工人階級則應以直接行動、合作社、互助信貸、罢工解放自身,不應參與資產階級政治[88]。起初,集體主義者跟馬克思主義者之間存有良好合作關係,使得第一國際更為偏向革命社會主義的方向,但隨後內部分裂成兩大派系,巴枯寧及馬克思分別成為了兩派的代表人物[89]。巴枯寧把馬克思的理念定性為中央集权主义。正因为如此,他作出了以下著名预言:如果一个马克思主义政党上台执政,它的領導層最終只會成為他們原先反對的統治階級罷了[90]。巴枯寧的追隨者及一眾互助主義者反對馬克思主義者所支持的國有社會主義,並主張政治上的不干涉主義,容許個人掌握少量財產[85][86]。

此外,普法戰爭之後巴黎市民發動了一場起義,使得他們於1871年建立了巴黎公社。无政府主义者在公社當中扮演了重要角色,布朗基主义者為次之,馬克思主義者則排在兩者之後。該場起義受到了無政府主義者的很大影響,對無政府主義史的意義也是重大的[91]。當中部分激進社會主義观点終得到了小規模的落实,普魯東的聯邦制便是一例。更為重要的是,工人階級成功證明了他們可以維持社內的服務及設施正常運作。在政府軍的鎮壓底下,公社走向了完結。欧仁·瓦尔兰、路易斯·米歇尔、 雷克吕斯等一眾參與了公社運作的無政府主義者,最終被政府槍殺或囚禁[92]。社会主义思想及後十年在法國受到了嚴重打壓。經過一輪血腥鎮壓,成功倖存下來的國際工人協會領頭人物連忙逃至瑞士,聖伊米耶國際及後於該國建立[91]。

1872年,馬克思主義者與無政府主義者之間的衝突來到了高峰。馬克思自1871年起便不斷提倡成立政黨,無政府主義者對此則表示無法接受。協會內多個派別(比如說意大利分部、比利時联盟、汝拉联盟)於1872年海牙大會上就馬克思的建議提出反對。他們認為就解放人類此一目的而言,建立國家社會主義絕對不是一條可走的路。反之應透過社會革命來進行政治鬥爭[93]。最終無政府主義者被開除出協會。作為回應,汝拉联盟跟联盟外的支持者在聖伊米耶開了一場大會,一起於會上成立圣伊米耶国际[71]。

無政府共產主義興起

無政府共產主義在法國大革命之後的激進社會主義思潮中誕生,但這種思想直至第一國際的意大利分部成立後才首次確切地闡述[95][96]。集體無政府主義在卡尔洛·卡费罗和艾力格·馬拉泰斯塔的尖銳批判之下日漸式微,讓位給無政府共產主義。上述兩人認為集體主義必然會導致竞争及不平等的情況出現[97]。散文家阿兰·彭加姆評論道,在1880-1890年代間,革命式策略基本上很難使人產生共鳴。無政府共產主義者則擁有反組織的傾向,並鮮明地反對政治或工會抗爭路線(例如要求8小時工作制),視之為改良派。他們有時亦會支持恐怖主義行為[98]。這些特點使得他們在左派當中日漸孤立。為了改善此一情況,他們於1890年後決定投身工運[98]。

彼得·克鲁泡特金的著作大力推動了此一思潮的傳播,最終使之於歐洲等地成為無政府主義思潮的主流——西班牙則為當中的異數,當地還是以無政府工團主義為主流[99]。克鲁泡特金和艾力格·馬拉泰斯塔的理論著作於其後影響了兩股無政府主義流派的發展,一派支持建立若干組織,另一派則反對建立組織的做法[98]。克鲁泡特金阐述了无政府共产主义革命背后的理论:「起義者才是真正的推动者,那些企业中的工人组织(資本主義生產方式中的基层组织)雖力圖聲稱自己是劳动力,並能夠建立較雇主「理性」的產業结構或社會腦(管理者),但他們還是配不上此一名銜」[98]。

組織工人與工團主義

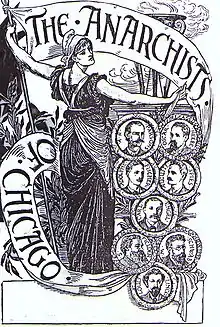

19世紀期間,芝加哥湧入了大量歐洲移民,使之成為了美國無政府主義運動的中心。1886年5月1日,美國幾座城市發生了大規模的罷工,要求實行八小時工作制。無政府主義者雖視他們為改良派,但還是積極參與其中[100]。5月3日,多名工賊嘗試越过警戒线,觸發衝突。及後警方向人群開槍,導致2名工人身亡[101]。次日,無政府主義者於干草市场举行集会[102]。1名身份不明者從巷子投擲炸彈[103],使得現場人士陷入一片恐慌,警方則在此一混亂情況下向集會人士及同夥開槍[104]。事件造成了7名警察和至少4名工人死亡[105]。8名跟集會主辦者直接或間接有關的無政府主義者被控以謀殺罪。他們因此成為了國際工運史上的著名人物。當中4人被處死,5人在處死前自盡。這一起導致整場運動受挫的事件於後世稱為干草市场事件。1890年,人們再度團結起來,要求落實8小时工作制,並悼念於干草市场事件中喪生的工人。這次運動開始得到國際響應[106]。雖然1886年的大規模罷工原初是打算只發起一次,但之後每年人們皆在五朔節當天發起纪念活动。久而久之,該天便於大多國家成為了假日[107]。

工团主义在1894-1914年間崛起,其思想根源可追溯至19世紀的工人運動和加入了第一國際的工會人士[108][109]。無政府工團主義者的主要理念「經濟鬥爭先於政治鬥爭」則可追溯至皮埃爾-約瑟夫·普魯東。這兩個派別因同樣理由而被開除出第一國際[110][111]。無政府工團主義者認為工團不應只專注於工人的工作條件及薪酬,而是需同時專注於革命本身[108]。

法國總工會是歐洲一個較為著名的工團主義組織。它雖反對罪犯無政府主義,但無政府主義對它還是有很大影響[112]。法國總工會的架構已被歐洲其他志同道合的組織模仿。它在1914年之後開始走向改良主義路線[113]。

1907年,来自欧洲、拉丁美洲、美国、日本的各國代表於阿姆斯特丹國際無政府主義大會聚首一堂[114],一起探討無政府主義與工會積極分子之間的關係[115]。艾力格·馬拉泰斯塔跟皮埃尔·莫纳特在此一問題上有很大分歧。莫纳特認為工團主義是革命性的,能夠創造出有利社會革命的條件;馬拉泰斯塔則認為工團主義本身並不足以導致革命的誕生[116][117]。他還認為參與工會運動的人實為改良派,甚至是保守派;並搬出了工會領袖專業化此一現象,以此指責領導層在本質上就是反工人的資產階級。馬拉泰斯塔警告说,工团主义者的终極目标就是永續工团主义本身,而無政府主義者的終極目標則為使社會進入無政府狀態,本身不會指明須採取哪一種手段,才能夠成功[118]。

1880年代期間,西班牙的工团主义支持者數量急增,不過當地首個無政府主義組織的知名度並不高。此一情況於1910年始有了改善。全國勞工聯盟(CNT)於當年成立,及後聯盟的無政府主義色彩日漸濃厚[119]。接下來更成為了無政府工团主义組織國際工人協會的支部[120]。全國勞工聯盟的成功使得無政府工团主义於拉丁美洲的傳播步伐加快,繼令阿根廷地區工人聯合會的會員數量推高到25万,超越了社會民主聯盟(social democratic unions)[121]。

革命式工團主義於20世紀早期直捲全球,從拉丁美洲傳播到東歐及亞洲。不過與其他地區相比,東歐的支持者較為不活躍[122]。

行動宣傳

自1880年代開始,被稱作行動宣傳的革命式政治暴力便一直在無政府主義運動中佔有举足轻重的地位。相關地位延續了40年之久[123]。支持者認為它能夠啟發及帶起群眾參與革命[124]。當時正值無政府主義者受到迫害,革命家被邊緣化的時期[125][126]。在法國社會主義運動解體,及巴黎公社社员被處決和放逐後,無政府個人主義者的政治表達和行為開始興起[127]。不過正如歷史學家康斯坦丝·班特曼(Constance Bantman)指出,行動宣傳盛行一時的最主要原因莫過於谢尔盖·涅恰耶夫和米哈伊尔·巴枯宁這兩位俄國革命家所留下的起事策略[128]。

保罗·布鲁斯是一名醫師,兼為暴力起事的積極份子。他使得行動宣傳此一理念更廣為人熟知[129][73]。美國的约翰·莫斯特提倡,應大力推廣對反革命分子的暴力報復行為,因為這樣做的話「我们不仅在宣扬行动本身,還在以行動來宣傳」[130]。在斗争中,俄国无政府共产主义者從事了一些非法行為,有些甚至帶有恐怖主義成分[131]。部分无政府主义運動的參與者成功暗殺國家首腦,或引致其受到嚴重傷害[132]。1901年,波兰裔美国無政府主義者里昂·乔戈什刺殺了美國總統威廉·麥金萊。懷疑與總統刺殺案有關的埃玛·戈尔德曼因表達了對乔戈什的一絲同情,而飽受大眾抨擊[133]。戈尔德曼亦支持亞歷山大·貝克曼在荷姆斯特罷工結束後,試圖刺杀钢铁业者亨利·弗里克的行動。她曾寫道,跟國家和資本經常犯下的暴力行為相比,這些暴力實在顯得微不足道[134]。在欧洲,非法主義(接受犯罪的生活模式)浪潮於無政府主義運動中蔓延開來,它的著名支持者或團體有马吕斯·雅各布、拉瓦乔尔、埃米尔·亨利(Émile Henry)、邦诺帮(Bonnot Gang)。邦诺帮會利用暴力及各種非法手段,去「奪回」富人的財產,因為他們認為資本家不是財產的合法所有者[135][136]。俄國民意党(它雖不是一個无政府主义組織,但巴枯寧的著作對其有一定影響)於1881年成功刺殺沙皇亞歷山大二世,並得到一些民意支持。不過俄國的无政府主义运动的聲勢在之後大多時候顯得十分稀薄[137][138]。

早在1887年開始,无政府主义运动中的重要人物紛紛跟行動宣傳和非法主義割蓆。彼得·克鲁泡特金便是其中一位。他在《論革命》(Le Révolté)中寫到:「一個擁有数百年历史的结构不可能單單只用幾公斤炸藥就能夠摧毀」[139][140]。在一連串襲擊發生後,不少國家對无政府主义者及工運加強了迫害,這可能迫使他們放棄該些策略,但其也有可能帶來反效果[127]。行動宣傳的早期支持者开始质疑以暴力作為策略的正當性,亚历山大·伯克曼便是其一。各個派別的无政府主义者都主张放弃这種策略,反之認為應透過工會進行集体革命[141]。

在19世紀末,主流無政府主義者已意識到行動宣傳不會啟發群眾參與革命。虽然會採用這種策略的无政府主义者只有少数,但它卻為无政府主义带来了充滿暴力的印象,并使得无政府主义者在廣大社會運動中受到了孤立[142]。到了20世紀初,大多無政府主義運動已經不會再支持行動宣傳[143]。

革命浪潮

1917-1923年的革命浪潮得到了無政府主義者的熱烈參與[137]。1905年俄国革命以失敗告吹後,他們再接再厲,參與1917年2月及10月的革命,並於起初為布爾什維克政權提供協助[144][145]。列寧於革命前憑着《国家与革命》(1917)一著赢得了無政府主義者及工團主義者的支持[146]。不過無政府主義者很快就對新的政權提出異議。例如「一切權力歸蘇維埃」這一句口號便遭到他們反對[146]。无产阶级专政亦跟無政府主義者的自由意志主義觀點格格不入。很快,無政府主義者等左派反對者便開始受到打壓,結束了原先的合作關係[147]。他們在布爾什維克政權穩固後遭到清算[148]。俄國中部的無政府主義者要不受到監禁或加入布爾什維克派,就要轉至地下活動。聖彼得堡及莫斯科的無政府主義者為此逃至烏克蘭[149]。他們於該處建立了自由地區,其共有400平方里,約700萬人。在俄国内战中曾對抗白軍的無政府主義者,現在則被红军、乌克兰人民军、簽訂了《布列斯特-立陶夫斯克條約》的奥地利和德國聯合一起打壓[150]。 此一衝突於喀琅施塔得起义中變得白熱化,當地水手、士兵、平民因渴望改革而參與之。不過新任政府卻選擇了對此進行鎮壓[149]。在喀琅施塔得叛亂過後,由内斯托尔·马赫诺領導的乌克兰革命起义军亦被布爾什維克打壓,最終連同自由地區一併消滅[151][152]。

埃玛·戈尔德曼及亞歷山大·貝克曼於1917年被美國驱逐出境之後,參與了上述抗議。两人都写下了他们在俄国的見聞,並批評布爾什維克的國家操控無孔不入。他們因此認同米哈伊尔·巴枯宁的預測是正確的,即社會主義國家的領導層最终只會成為新的統治階級[153]。1920年,彼得·克鲁泡特金發表了《对西方工人的寄语》一文,解释了為何国家社会主义的错误路線注定會失敗[154]。戈尔德曼與貝克曼对事态的发展感到失望,於是在1921年逃离苏联,同年克鲁泡特金去世。1925年,布爾什維克政權把無政府主義定為非法[155]。十月革命及隨後的俄國內戰促成了布爾什維克派的崛起,對全世界各國的無政府主義運動構成了嚴重打擊。許多工人及活動家皆視布爾什維克的成功為一個模範,共產黨數目在與無政府主義及其他社會主義運動此消彼長的情況下增加。在法國及美國,大多數參與無政府工團主義運動的法國總工會和世界产业工人的成員最終退出了組織,轉而加入共產國際[156]。

就在無政府主義者於俄國受到打壓之時,兩股對立的無政府主義思潮先後湧現。其一就是俄国流亡者於無政府主義刊物《劳动事业》中推廣的平臺無政府主義。正如支持者皮奥特尔·阿尔西诺夫所写的那样,他们的主要目标就是建立一个沒有等级制度的政党,以在「集體責任和行動的基礎上,集我們眾人之力」[157][155]。他們認為無政府主義之所以失敗,最根本原因就在於欠缺組織。他們也提出了進行階級鬥爭的一套策略,跟巴枯寧和克鲁泡特金一樣[158]。另一派則反對任何類近於成立一個政黨的做法。无政府主义知识分子沃林(Volin)便是其中一位反對平臺無政府主義的著名人物,他的理念於當今集結成為一套思想——合成無政府主義[159]。

德国十一月革命期間,左派分子建立了一個名叫巴伐利亚苏维埃共和国的國家,其是按著委员会共产主义的理念建立的。無政府主義者古斯塔夫·兰道尔和埃里希·米萨姆於當中有著重要的領導地位[160]。在意大利,意大利工團主義工會擁有約50萬名會員。它在紅色兩年及紅色兩星期中扮演著重要角色。在後者,君主制幾乎要被推翻[161]。

墨西哥自由黨在无政府共产主义者里卡多·弗洛雷斯·马贡的领导下,於1910年代初進行一系列軍事行動,最終成功拿下或佔據下加利福尼亞州的某些城镇和地区。該黨的座右銘為「土地與自由」[162]。马贡創辦的刊物《再生》流传甚广,他使得部分城市工人轉向擁抱無政府工團主義。薩帕塔運動亦受到其影響[163]。

尼古拉·萨科(Nicola Sacco)和巴托洛梅奥·万泽蒂(Bartolomeo Vanzetti)這兩位美國移民,都是起事无政府主义者。1920年,他們被控以對兩人進行持械抢劫和谋杀。在經過一連串上訴和帶爭議的审判後,兩人最終於1927年8月23日被處以死刑[164]。後世大多批評認為,法官是因他們的無政府主義理念而誤判的[165]。在這單案子結案後,美國無政府主義運動便在大致上式微[164][166]。

法西斯崛起

无政府主义者與法西斯主义者之间的斗争始於意大利。无政府主义者在意大利的反法西斯主義組織人民敢死队中擔當重要角色。該一組織亦有很強的无政府主义傳統。他們在行動中取得了一些成功,比如在无政府主义者据点帕爾馬击退了黑衫軍[167]。在社会党跟法西斯主義者簽訂《和平协定》後,人民敢死队的人數開始出現較大幅的增長[168]。人民敢死队主要由好戰的无产阶级、无政府主义者、共产主义者、社会主义者所組成。它共有2万名成员,分为144支小队[169]。意大利无政府主义者路易吉·法布里是最早的法西斯理论批判家,他形容法西斯主义為「需要事先預防的反革命勢力」[170]。意大利无政府主义者吉诺·卢塞蒂和安特奥·赞博尼(Anteo Zamboni)曾試圖刺殺贝尼托·墨索里尼,但不果。意大利无政府主义者在二战期间,成立了多支游击队[171]。

1934年2月,法国街頭發生了一場騷動,极右翼联盟於當中的行為已接近發起舉事。无政府主义者則跟統一戰線在策略上出现了分歧。一派傾向於聯合各個政黨,一派則反對上述做法[172]。西班牙的全國勞工聯盟起初決定杯葛人民陣線选举联盟,結果右派因此而勝選。1936年,全國勞工聯盟改變了自身的方針,使得擁有无政府主义傾向的選民更為踴躍投票,幫助人民陣線奪回政權。一個月後,被趕下台的前統治階級企圖發動政变,未遂,觸發了西班牙内战(1936-1939)[173]。擁有无政府主义傾向的農民和工人,在武裝民兵的支持下,發起了无政府主义運動。結果他們成功控制了巴塞隆拿和西班牙大部分農村,並使土地集體化[174]。然而即使法西斯主义者尚未獲得勝利,无政府主义者跟斯大林主义者就已發生一場激烈鬥爭。因为斯大林主义者控制着苏联的军事援助分配,故无政府主义者只能节节败退。斯大林主义者所领导的军队迫害了其他持不同政見的左派,包括马克思主义者、无政府主义者[175]。

德国纳粹党夺权后,便著力於镇压无政府主义者[160]。除了西班牙,歐洲就沒有一處地方的無政府主義者能夠頑強地對抗法西斯政權[176]。

西班牙革命

1936年西班牙革命是首場使自由意志社會主義幾近實現的革命。它紮根於西班牙自19世紀以來,所出現的無政府主義運動之上。无政府主义团体得到了广泛的社会支持,這一情況於巴塞罗那、阿拉贡、安达卢西亚、莱万特尤其明顯。西班牙的无政府主义者較為偏向于工團主義,结果他們在1910年成立了全國勞工聯盟(CNT)[177]。全國勞工聯盟表示,它的目標就是建立一個自由意志共產主義社會。它在西班牙組織過大大小小的罷工[178]。伊比利亚无政府主义联合会(FAI)於後來創立,其成立目的在於使全國勞工聯盟於獨裁者米格尔·普里莫·德里维拉打壓勞工運動的情況下,仍然堅持「純粹的」無政府主義路線[177][179]。西班牙第二共和国於1931年建立,使得共和派-社會主義者聯盟能夠上台執政。起初全國勞工聯盟(成員大多為渐进主义者)對此寄以厚望,但之後對勞工運動的打壓一直沒有停歇,使得他們再度失望。伊比利亚无政府主义联合会於此時開始在勞工聯盟內掌握更大的話語權[180]。

1936年,人民阵线(左翼政治選舉聯盟)胜选。一個月後,被趕下台的前統治階級企圖發動政變,未遂,觸發了西班牙內戰(1936-1939)[173][181]。擁有無政府主義傾向的農民和工人為了回應軍事政變,而選擇在武裝民兵的支持下,發起無政府主義運動。結果他們成功控制了巴塞隆拿和西班牙大部分農村,並使土地集體化[182]。巴塞罗那是當中最為改頭換面的地方——當地工人把資產階級的習慣全都毀了,甚至打破了傳統的性别階级制度。在巴塞罗那,新成立的無政府女性主義團體自由婦女為了改變社會而活躍著。这种反叛文化使得像乔治·奥威尔般的外來遊客留下深刻印象。他們成功實行了企业和农业集体化,工人的工作条件亦大有改善。在阿拉贡市區,則成功廢除了貨幣,使集體經濟得以推行[183][184]。村庄以直接民主的方式進行管理。他們會定期舉辦公民集會,但不強制人參與之[185]。无政府主义民兵還在军事物资短缺、没有军事纪律及军衔的情况下作战。最後更取得了不錯的成績[186]。

1936年7月的政變失敗後,CNT-FAI的无政府主义者便需面對一道大难题:要繼續抗對國家?還是加入反法西斯左翼政黨,共建政府?他们於最終选择了后者。1936年11月,CNT-FAI的4名成员已成了西班牙左翼政府下的部門首長。CNT-FAI認為這是戰時的必要手段,但其他著名的无政府主义者則對此表示不同意[187]。1936年11月,著名的無政府女性主義者费德里卡·蒙特塞尼被任命為衛生部部長,成為西班牙史上首位女性內閣部長[188]。

在西班牙革命期間,無政府主義者跟西班牙共产党的斯大林主义者發生了一場激烈鬥爭。因為斯大林主義者控制着蘇聯的軍事援助分配,故無政府主義者只能節節敗退[189]。斯大林主義者所領導的軍隊迫害了其他持不同政見的左派,包括馬克思主義者、無政府主義者[175]。1937年5月,無政府主義者跟共产主義者之間的斗争全面升级,因为苏联在當中想掌握共和派的控制權[189]。

西班牙第二共和国於1939年覆滅,標誌着古典無政府主義的時代落幕[190][191]。由於无政府主义不断失败,使得不少質疑者認為19世紀的無政府主義思潮過份天真——国家和资本主义太强大了,幾乎不可能滅亡。政治哲学教授露丝·金娜和讲师亚历克斯·普里查德(Alex Prichard)則表示,它的失敗成因尚不明確,而且各種說法都有一定的爭辯空間——不論是新左翼所提出的理論錯誤,还是社会环境阻碍了无政府主义者实现他们的雄心壮志。但可以肯定的是,他们对国家和资本主义的批判最终被证明是正确的,因为当时世界的確在向极权主义和法西斯主义的方向迈进[192]。

殖民世界的無政府主義

由於帝國主義及資本主義在世紀之交期間崛起,故無政府主義思潮同於該時直捲全球,拉美、东亚、南非、澳洲等地都有人受其影響[193]。

无政府主义在亚洲得到了不少支持,於20世纪前葉跟社会主义並列為最為火热的思潮。歐陸哲學家的作品盛傳於革命青年之間,當中又以克鲁泡特金的作品最為受到歡迎。知识分子們開始嘗試找出無政府主義跟亞洲哲學思潮的關係,比如道家、佛學、宋明理學。但使得無政府主義盛行的最大因素莫過於工业化及資本主義於東亞的崛起[194][195]。20世纪初,信奉无政府主义的中国青年於法國創辦了一本雜誌《新世紀》,於當中提倡普世主義、人文主義、科學、無政府共產主義,這本雜誌並不能夠直接寄往中國各地,而是需要透過香港以人手的方式帶回。當時廣州也較受无政府主义的影響[196]。无政府主义曾一度具有一定影響力。不過布爾什維克於1920年中期崛起,令許多左派份子紛紛拋棄无政府主义,轉而視布爾什維克的成功為一個「通往共產主義」的最優解[197]。日本一部分的社運份子、思想家、政治家同樣受到西方哲學家的影響,開始反對國家及資本主義,成為無政府共產主義者,當中著名人物有幸德傅次郎、大杉榮、八太舟三。八太舟三創立了「純正无政府主义」流派。此外由于工业的发展,無政府工團主義曾在一段時間內兴起,後來其地位被共產主義取代[198]。東京亦吸引了一些擁有无政府主义理念或革命思想的越南、朝鲜、中國籍学生前往學習。当時的社会主义者及无政府主义者極力支持有關「社会革命」的理念[199]。在朝鮮,无政府主义則以不同的形式呈現。由於朝鮮在1910-1945年間被大日本帝國統治,故当地的無政府主义者具有反日意識。他們於1928年在新民滿洲成立无政府主义特區,3年後結束。金佐鎮是運動中的著名人物[200][201]。无政府主义思潮在印度並沒有蓬勃起來,一部分原因在於它跟暴力有著密不可分的關係。在印度发展起来的无政府主义运动更欠缺反国家成分,反而非国家主义在當中起著更重要的作用[202]。

无政府主义跟其他激進的世俗思想一起来到位於东地中海的奥斯曼帝国。一群埃及无政府主义者将无政府主义传入亚历山大港。該時埃及处于过渡期,工业化和城鎮化正在慢慢改寫其面貌。无政府主义亦連同其他激进的世俗思想一起在伊斯兰帝国内传播[195]。在非洲,无政府主义主要在內陸傳播。非洲社會的一大部分,尤其是農村,是以村社主义(communalism)的形式建立的,它們處處表露出平等主義的立場。村社主义具有无政府主义的一些元素,例如沒有階級制度,生产资料公有化。但非洲村社主义跟无政府主义者理想中的社會相差甚遠——該些地方性別不平等的情況甚為明顯,而且當中少部分還保有封建制度和奴隸制[203]。

无政府主义透過歐洲移民傳播到拉丁美洲,當中又以布宜諾斯艾利斯的情況最為可觀。此外哈瓦那、利馬、蒙得维的亚、里约热内卢、桑托斯、聖保羅等地亦有不少無政府主義者。无政府主义者对工会的影响比起威權左派大得多[200][204]。阿根廷、乌拉圭和巴西的工业化發展一日千里,推動該些地區形成較強的无政府工團主義思潮。1905年,无政府主义者掌握了阿根廷地區工人聯合會的控制權,人數超越社會民主主義者。同年无政府主义者建立了乌拉圭地區工人聯合會。該些工團主義者在随后几年组织了一系列的大罢工。在布爾什維克成功掌權後,无政府主义在这三个主要据点逐渐衰落[205]。在欧洲无政府主义者到来之前,拉丁美洲就出现了奴隶叛乱。因此「在拉丁美洲應否引入无政府主义理念」便留有了爭議[206]。

无政府主义者於20世紀初開始參與反殖民民族獨立鬥爭。在民族獨立運動中,无政府主义挑起了反威權,追求平等的理想。為许多民族解放运动中所帶有的民族主义倾向帶來了挑戰[207]。

個人無政府主義

美國發展

美国无政府主义起源于17世纪为逃避宗教迫害而逃离欧洲的宗教团体。在接下来几个世纪裏,北美民眾普遍不信任政府,使得美国无政府主义向着个人无政府主义的方向發展。美国无政府主义跟歐洲无政府主义有著明顯的不同——它較具個人主義色彩,並且在很大程度上支持資本主義,因此其亦被稱作右派自由意志主義。美国无政府主义者認為,只有在私有财产得到保障時,個人自主權才能免於受到侵害[208]。亨利·戴维·梭罗是美國19世紀中葉較具影響力的个人无政府主义者。他對於政府持懷疑態度。他的《公民不服从》就表達了這種觀點:「最好的政府是管得最少的政府」。梭罗常被當作个人无政府主义者,但縱觀其一生,他都沒參與過任何類型的謀反[209][22]。在19世紀後期,約書亞·沃倫在互助主義之上創造出一種新的學派變體——「公正貿易」(equitable commerce),之後更不斷提倡之。公正貿易是一套公平的贸易体系,當中商品的價格會隨著勞動者為其付出了多少而改變,製造成本則不會影響價格本身[210][211]。班傑明·塔克是19世紀的個人主義倡导者,他同樣受到普魯東影響。他於美国推出了一本无政府主义雜誌《自由》(Liberty)[212][211]。

除了個人主义,基督教无政府主义及社會主义在美國同樣有人支持,上述學派的支持者於芝加哥較為常見[213]。1886年的流血衝突使得无政府主义變得舉國知名。但之後開始有人以無政府主義之名進行恐怖襲擊,使得大眾對其卻步[211][214]。

自由戀愛為美國個人無政府主義內的重要思潮。自由戀愛思潮特別注重婦女權利,因大多數性法律皆對女性不公,比如婚姻法及反避孕法案[215]。 基進雙性戀者埃德娜·聖文森特·米萊及女同性戀無政府主義者玛格丽特·安德森又為當中的佼佼者。埃玛·戈尔德曼等人物時常參與紐約市格林尼治村的性與政治探究小組[216]。

該時的美国无政府主义者亦就著「自然權利與利己主義」這一議題進行過熱烈的爭論。自然权利的支持者宣称,若沒有它,暴行便會橫行社會。而利己主义者则称沒有這種權利,有的話只會限制了人的意志。班傑明·塔克試圖以科學來判斷兩者的對錯,結果他站在了後者的一边[217]。

現代學校是20世紀初在美國建立的一糸列學校。它們以加泰無政府主義教育家兼自由思想家法蘭斯高·費雷爾所創立的現代學校為藍本,是美國無政府主義、自由教育、社會主義、工運的一個重要組成部分。它們以世俗及階級意識的角度來為工人階級進行教育。現代學校在日間會為孩童提供教學,夜間則會為成人舉辦進修課程。1911年,首間現代學校於紐約市開辦。它的創辦人包括一些有名的無政府主義者——伦纳德·阿博特、亚历山大·伯克曼(Alexander Berkman)、伏爾泰琳·克蕾、愛瑪·戈爾德曼[218]。它採用了蒙台梭利教育法,並尊重學術自由,不會以固定的課程內容作教學主軸[219]。

欧洲及藝術發展

歐洲個人無政府主義紮根於威廉·戈德温及麥克斯·施蒂納的理念之上[222]。许多对自由感兴趣的艺术家、诗人、作家都在探索无政府主义的不同面向[223][224]。與社會鬥爭相比,個人無政府主義者對個人發展和挑戰社會規範展現出較大的興趣,並會積極追求性自由[225]。

法國無政府主義運動在世紀之交出現了藝術及個人主義傾向,掀起一股新文化运动。它的社會要素較少,較多的是個體對規範的反抗[226]。無政府主義吸引了一眾印象派及新印象派藝術家,例如卡米耶·畢沙羅[227]。像亨里克·易卜生、詹姆斯·乔伊斯般的現代主義作家具有無政府主義傾向,使得一些人出現了以下印象:「现代主义可以理解成无政府主义的审美體现」[228]。由個人主義者推動的达达主义旨在以藝術達至「完全自由」。它亦推動了其他思潮的發展,超现实主义便是其中一例;它的支持者還成為了1918年柏林起义的主力推動者[229]。《无政府状态》(L'Anarchie)是一本較為主流的法國個人無政府主義雜誌,創刊於1905年[230]。著名施蒂納主義者埃米尔·阿尔曼德對多邊戀及同性戀持肯定態度[231]。

二戰後

無政府主義歷史學家乔治·伍德科克指出,在西班牙革命和第二次世界大戰结束后,無政府主義運動就成為了一隻「幽靈」[232]。他在《無政府主義:自由意志主義理念及運動史》(1962)一著中寫道,在1936年之後,它就成了「一只不令政府害怕,不令人民感到希望,新闻工作者也興致缺缺的幽靈」[233]。尽管一些马克思主义学者曾预言,资本主义很快就會因自身的矛盾而出現崩潰,但這並沒有發生:在整个战后时期,资本主义仍在继续发展。到了20世紀60年代,無政府主義才開始復興。復興的主要原因可能在於蘇聯的逐漸去神秘化,以及冷戰期間的緊張局勢來到高峰[234][235]。在1950年代崛起的新左翼運动有著自由意志社会主义的理念,使得無政府主義跟它可以互相靠攏。像赫伯特·马尔库塞和赖特·米尔斯般的思想家對美國及蘇式馬克思主義有所批判[236]。

1968年5月,法國發生了一系列的示威遊行,跟戴高樂領導的右派政府進行对抗。尽管无政府主义者於當中扮演的角色微乎其微,但1968年5月所發生的事還是對無政府主義有著相當大的影響[238][239]。當時法國發生了大規模的遊行示威,有些地方的示威者人數更高達一百萬。许多大城市和城镇都有人參與罢工,總計有七百万名工人參與之——全是自發參與的草根階層[240]。人們在大学、学院、居住区設立了各式各樣的委員會,它們大多擁有反威權的倾向[241]。運動中有不少口號跟自由意志主義產生共鳴,比如「我視我慾為真,因為我信我慾為真」[242]。儘管這起事件擁有強烈的自由意志共產主義色彩,但一些著者還是認為它跟无政府主义有關[243]。示威浪潮在獲准加薪10%和宣佈提前大選後減退。改革派的訴求只實現了一少部分[244]。即使如此,1968年的事件还是使得人们对无政府主义重拾信心,因為工人自治、自决、基層民主、反威權主义、自发行動再次曇花一現。经过數十載的悲观情緒,1968年的事件始标志着无政府主义的复兴[245]。

情境主义国际在1968年的事件中崭露头角。它認為由於資本主義不斷侵蝕日常生活,故其已成了一個「景觀」[246]。情境主义国际於1972年解散[247]。到了1960年代,無政府女性主義開始蓬勃發展。它反對國家、資本主義、父權制,並以去中心化的形式組織起來[248]。由於生态危机對地球愈發威胁,所以穆雷·布克钦提出了一套新的無政府主義思想。他宣稱一些社會習俗和優先處理的事會威脅到地球上所有的生命。他进一步指出人們之所以如此,是因為社會迫使他們不得不這樣做。他所提出的無政府主義理念稱為自由意志城镇自治主义(Libertarian municipalism),主張人們在去中心化的聯邦村鎮中參與政治鬥爭[249]。

當代無政府主義

无政府主义在當代出現了重大變化,因為19世紀的傳統路線或理念已為人捨棄。现在,大多数无政府主义者都是對於女性主義和生態問題十分關注的年輕人。反文化運動、黑人权力運動、反资本嘉年华都有他們的影子,他們亦會在示威中建立臨時自治區[250][251]。該些運動雖不是無政府主義的,但卻帶有一定無政府主義色彩[251]。

20世紀末,墨西哥发生了一場起义。結果使得萨帕塔民族解放军控制了恰帕斯的一大片區域,建立了反叛萨帕塔自治市镇。他们的组织模式以自主和自治為核心,与无政府主义有着许多共通之处,因此激励了西方一眾年轻的无政府主义者[252]。另一處跟无政府主义有關的無國家地區就是位於叙利亚北部的罗贾瓦。罗贾瓦冲突發生在叙利亚内战期間,最終促成了2016年北敘利亞民主聯邦的建立。罗贾瓦的去中心化管理模式建立在世俗框架和民族多样性之上,並受到了自由意志城镇自治主义的影響[253]。恰帕斯及罗贾瓦的目標相同,就是在國家機器包圍的情況下,創造出一個自由意志主義社群[253]。

在人類步入21世紀時,支持無政府主義的人口亦有上升趨勢,並對反戰、反資本主義、反全球化運動構成影響[254]。马亚·拉姆纳特稱,當代部分無政府主義運動為了強調他們不依照傳統策略(big-A anarchism)行事,而以新造詞「small-a anarchism」代指他們的這種傾向[255]。無政府主義者因參與了反對世界貿易組織(1999)、世界經濟論壇、八大工業國組織(2001)舉辦會議的示威,而獲得了關注。該些示威為反全球化運動的一部分。一些參與示威的無政府主義派別會把行動升級至騷亂層面、試圖毀壞他人財産或跟警察進行武力對抗。該些行動一般由多群去中心化的匿名組織(黑群)所進行,其他首創的組織性策略包括保安文化、聯繫小組、使用像互聯網般的去中心化技術[254][256]。

无政府主义学者西蒙·克里奇利表示:「當代無政府主義可以視為對偽自由主義(新自由主義)的一種有力批判……可以說當代無政府主義跟責任是有關的,不論是性[的責任],還是生態上[的責任],抑或是社會經濟上[的責任];它源自於人們的良知,針對的是以多種方式蹂躏其他国家的西方;它是一種道德憤慨,針對的是各地的不平等、貧困化和權利剝奪現象」[257]。

引用

- Levy 2010, p. 1.

- Levy 2010, p. 2.

- McLaughlin 2007, pp. 101-102.

- Levy 2010, p. 4.

- McLaughlin 2007, p. 165.

- Levy 2010, p. 6.

- McLaughlin 2007, pp. 27-29.

- de Acosta 2009, p. 26.

- de Acosta 2009, p. 33.

- Graham 2005, pp. xi-xiv.

- Ross 2019, p. ix.

- Barclay 1990, pp. 39–42.

- Barclay 1990, pp. 15–16.

- Marshall 1993, p. 55.

- Rapp 2012, p. 6.

- Rapp 2012, p. 20.

- Rapp 2012, pp. 45–46.

- Woodcock 1962, p. 38.

- Long 2013, p. 217.

- Jun & Wahl 2010, pp. 68–70.

- Marshall 1993, p. 68.

- Fiala 2017.

- Schofield 1999, p. 56.

- Marshall 1993, pp. 70–71.

- Marshall 1993, p. 67.

- Goodway 2006, p. 5.

- Marshall 1993, p. 86.

- Crone 2000, pp. 3, 21–25).

- Marshall 1993, pp. 86–89.

- Nettlau 1996, p. 8.

- Joll 1975, p. 23.

- Marshall 1993, pp. 108–114.

- McLaughlin 2007, pp. 102–104 & 141.

- Lehning 2003.

- Marshall 1993, pp. 102–104 & 389.

- Woodcock 1962, p. 43.

- McKinley 2019, pp. 307–310.

- McLaughlin 2007, p. 102.

- McKinley 2019, pp. 311–312.

- McKinley 2019, p. 311.

- McKinley 2019, p. 313.

- Nettlau 1996, pp. 30–31.

- Marshall 1993, p. 432.

- Sheehan 2003, pp. 85–86.

- McKinley 2019, pp. 308 & 310.

- Adams 2001, p. 116.

- McKinley 2019, p. 308.

- Philip 2006.

- McKinley 2019, p. 310.

- McKinley 2019, pp. 310–311.

- Firth 2019, p. 492.

- Marshall 1993, pp. 7 & 239.

- Marshall 1993, p. 7.

- Wilbur 2019, p. 216.

- Edwards 1969, p. 33.

- Encyclopedia Britannica 2018, Anarchism in Spain.

- Woodcock 1962, p. 357.

- Goodway 2006, p. 99.

- Leopold 2015.

- McKinley 2019, p. 317.

- McKinley 2019, p. 318.

- Baofu 2011, p. 228.

- Miller 1991, article.

- Ossar 1980, p. 27: "What my might reaches is my property; and let me claim as property everything I feel myself strong enough to attain, and let me extend my actual property as far as 'I' entitle, that is, empower myself to take..."

- Thomas 1985, p. 142.

- Marshall 1993, pp. 211, 229.

- Carlson 1972.

- McKinley 2019, pp. 318–320.

- McKinley 2019, pp. 320–321.

- Marshall 1993, p. 434.

- Graham 2005.

- Marshall 1993, pp. 434–435.

- Marshall 1993, p. 436.

- Levy 2004, pp. 337-338.

- Levy & Newman 2019, p. 12.

- Cornell 2016, p. 5.

- Levy 2004, p. 330.

- Levy 2004, pp. 337–338.

- Moya 2015, p. 327.

- Moya 2015, p. 331.

- Marshall 1993, pp. 301–303.

- Graham 2005, p. 98.

- Graham 2019, pp. 325–327.

- Forman 2009, p. 1755.

- Dodson 2002, p. 312.

- Thomas 1985, p. 187.

- Marshall 1993,第280頁;Graham 2019.

- Graham 2019, pp. 328–331.

- Engel 2000, p. 140.

- Bakunin 1991;Goldman 2003,第xx頁;Avrich 1970,第137-128頁;Marshall 1993,第477頁.

- Woodcock 1962, pp. 288–290.

- Marshall 1993, p. 435.

- Graham 2019, pp. 334–335.

- McLaughlin 2007, pp. 158-59.

- Graham 2005, "Chapter 41: The "Anarchists".

- Pernicone 2016, pp. 111–113.

- Turcato 2019, p. 238.

- Pengam 1987, pp. 60–82.

- Turcato 2019, p. 239.

- Marshall 1993, pp. 498–499.

- Avrich 1984, p. 190.

- Avrich 1984, p. 193.

- Marshall 1993,第499页

- Avrich 1984, p. 209

- Zimmer 2019, p. 357.

- Foner 1986, p. 42.

- Foner 1986, p. 56.

- Marshall 1993, p. 9.

- Marshall 1993, pp. 280, 441.

- Marshall 1993, p. 236.

- Marshall 1993, p. 264.

- Marshall 1993, pp. 441–442.

- Marshall 1993, pp. 441–443.

- Woodcock 1962, p. 266.

- Graham 2005, p. 206.

- Marshall 1993, p. 444.

- Graham 2005, pp. 206–208.

- Skirda 2002, p. 89.

- Zimmer 2019, p. 358.

- Woodcock 1962, p. 375.

- Woodcock 1962, p. 426.

- Schmidt & van der Walt 2009.

- Bantman 2019, pp. 371–372.

- Graham 2019, p. 338.

- Woodcock 1962, p. 315.

- Graham 2019, p. 340.

- Anderson 2004.

- Bantman 2019, p. 373.

- Graham 2005, p. 150.

- Marshall 1993, p. 415.

- Pengam 1987, The Reformulation of Communist Anarchism in the 'International Working Men's Association' (IWMA).

- Bantman 2019,第373页

- Marshall 1993, p. 398.

- Marshall 1993, p. 404.

- Woodcock 1962, p. 316.

- Marshall 1993, p. 439.

- Marshall 1993, p. 470.

- Ivianski 1988, p. 49.

- Billington 1999, p. 417.

- Marshall 1993, p. 633.

- Marshall 1993, pp. 411、635.

- Marshall 1993, pp. 633–634.

- Marshall 1993, pp. 634–636.

- Dirlik 1991.

- D'Agostino 2019, p. 423.

- Marshall 1993, pp. 471–472.

- Marshall 1993, p. 471.

- Marshall 1993, pp. 472–473.

- Avrich 2006, p. 204.

- Marshall 1993, p. 473.

- Marshall 1993, p. 475.

- D'Agostino 2019, p. 426.

-

Bakunin 1991;Goldman 2003,第xx頁;Avrich 1970,第137-128頁;Marshall 1993,第477

頁;Mbah & Igariwey 1997,第22-23頁. - Marshall 1993, p. 476.

- Marshall 1993, p. 477.

- Nomad 1966, p. 88.

- Skirda 2002, pp. 122–123.

- Skirda 2002, pp. 123–124.

- Skirda 2002, p. 123.

- Marshall 1993, p. 482.

- Marshall 1993, p. 450.

- Marshall 1993, pp. 510–511.

- Woodcock 1962, p. 427.

- Marshall 1993, p. 501.

- Montgomery 1960, p. v.

- Woodcock 1962, p. 467.

- Holborow 1993.

- Pugliese 2004, pp. 55–56.

- Pugliese 2004, pp. 55–58.

- Graham 2005, p. 408.

- Goodway 2013, pp. 73–74.

- Berry 1999, pp. 52-54.

- Beevor 2006, p. 46.

- Bolloten 1984, p. 1107.

- Birchall 2004, p. 29.

- Woodcock 1962, p. 473.

- Yeoman 2019, pp. 429–430.

- Marshall 1993, p. 455.

- Marshall 1993, p. 458.

- Yeoman 2019, p. 430.

- Yeoman 2019, pp. 430–431.

- Bolloten 1984, p. 54.

- Yeoman 2019, pp. 433–435.

- Marshall1993, p. 461.

- Marshall1993, p. 462.

- Yeoman 2019, p. 436.

- Yeoman 2019, pp. 438–439.

- Thomas 2001, p. 458.

- Marshall 1993, p. 466.

- Yeoman 2019, p. 441.

- Kinna & Prichard 2009, p. 271.

- Kinna & Prichard 2009, pp. 272–273.

- Levy 2010, pp. 18-19.

- Dirlik 2010, pp. 134–135.

- Levy 2010, p. 19.

- 楊慧儀 2019, pp. 15-17.

- Marshall 1993, pp. 519–523.

- Marshall 1993, pp. 523–525.

- Dirlik 2010, p. 133.

- Levy 2010, p. 23.

- Marshall 1993, pp. 527–528.

- Marshall 1993, p. 528.

- Mbah & Igariwey 1997, pp. 28–29 & 33.

- Laursen 2019, p. 157.

- Marshall 1993, pp. 504–508.

- Laursen 2019, pp. 157-58.

- Laursen 2019, p. 162.

- Marshall 1993, pp. 496-497.

- Fiala 2013, Emerson and Thoreau on Anarchy and Civil Disobedience.

- Wilbur 2019, p. 220.

- Marshall 1993, p. 499.

- Wilbur 2019, pp. 220-222.

- Marshall 1993, p. 498.

- Wilbur 2019, p. 222.

- Ryley 2019, p. 232.

- Katz 1976.

- McElroy 2003, pp. 52-56.

- Avrich 2005, p. 212.

- Avrich 2005, p. 230.

- Roslak 1991, p. 381-83.

- Hutton 2004.

- Woodcock 1962, p. 20.

- Goodway 2006, p. 9.

- Conversi 2016, p. 7, Bohémiens, Artists, and Anarchists in Paris.

- Bookchin 1995, 2. Individualist Anarchism and Reaction.

- Marshall 1993, p. 440.

- Conversi 2016, p. 8: Conversi also mentions Henri Toulouse-Lautrec, Paul Signac, Steinlen and Maximilien Luce

- Conversi 2016,第8页: Conversi also mentions Fyodor Dostoyevsky], Matthew Arnold, Henry James, Hugo Ball, and Luis Buñuel

- Marshall 1993, pp. 440–441.

- Woodcock 1962, pp. 315–316.

- Long 2013, p. 223.

- Evren & Kinna 2015, p. 47.

- Woodcock 1962, p. 468, epilogue.

- Marshall 1993,第539页

- Thomas 1985

- Marshall 1993,第540–542页

- Marshall 1993, p. 547.

- Marshall 1993,第548页

- Berry 2019, p. 449.

- Berry 2019, p. 453.

- Berry 2019, p. 455.

- Marshall 1993, p. 548.

- Marshall 1993, pp. 546–547.

- Marshall 1993, p. 546.

- Berry 2019, pp. 457-465.

- Marshall 1993, p. 551.

- Marshall 1993, p. 553.

- Marshall 1993, p. 557.

- McLaughlin 2007, pp. 164-65.

- Graeber & Grubacic 2004.

- Kinna & Prichard 2009, p. 273.

- Dupuis-Déri 2019, pp. 471–472.

- Ramnath 2019, p. 691.

- Rupert 2006, p. 66.

- Dupuis-Déri 2019, p. 474.

- Dupuis-Déri 2019, p. 478.

- Critchley 2013, p. 125.

來源

第二手資料(書籍期刊)

- Adams, Ian. . Manchester University Press. 2001 [2020-07-12]. ISBN 978-0-7190-3347-6. (原始内容存档于2020-07-10).

- Anderson, Benedict. . New Left Review (New Left Review). 2004, II (28) [2020-07-12]. (原始内容存档于2015-12-19).

- Avrich, Paul. . The Russian Review. 1970, 29 (2): 129–142. JSTOR 127358. doi:10.2307/127358.

- Avrich, Paul. . Princeton: Princeton University Press. 1984. ISBN 978-0-691-00600-0.

- Avrich, Paul. . Princeton University Press. 2005. ISBN 978-0-691-04494-1.

- Avrich, Paul. . Stirling: AK Press. 2006. ISBN 978-1-904859-48-2.

- Barclay, Harold B. . Kahn & Averill. 1990 [2020-07-12]. ISBN 978-1-871082-16-6. (原始内容存档于2020-07-09).

- Bakunin, Mikhail. . Cambridge University Press. 1991 [1873]. ISBN 978-0-521-36973-2.

- Bantman, Constance. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer Publishing. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Baofu, Peter. . IAP. 2011-02-01 [2020-07-12]. ISBN 978-1-61735-313-0. (原始内容存档于2020-07-30).

- Beevor, Antony. . London: Weidenfeld & Nicolson. 2006. ISBN 978-0-297-84832-5.

- Berry, David. . Contemporary European History. 1999, 8 (1): 51–71. JSTOR 20081690. doi:10.1017/S0960777399000132.

- Berry, David. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019. ISBN 978-3-319-75620-2.

- Billington, James H. . Transaction Publishers. 1999 [2020-07-12]. ISBN 978-1-4128-1401-0. (原始内容存档于2019-12-28).

- Birchall, Ian. . Berghahn Books. 2004. ISBN 978-1-57181-542-2.

- Bolloten, Burnett. . University of North Carolina Press. 1984. ISBN 978-0-8078-1906-7.

- Bookchin, Murray. . . AK Press. 1995 [2020-07-12]. ISBN 978-1-873176-83-2. (原始内容存档于2020-07-09).

- Carlson, Andrew. . . Metuchen: Scarecrow Press. 1972. ISBN 978-0-8108-0484-5.

- Conversi, Daniele. . The European Legacy (Informa UK Limited). 2016-05-09, 21 (8): 791–811. ISSN 1084-8770. doi:10.1080/10848770.2016.1180864.

- Cornell, Andrew. . University of California Press. 2016. ISBN 978-0-520-96184-5.

- Critchley, Simon. . Verso Books. 2013 [2020-07-12]. ISBN 978-1-78168-017-9. (原始内容存档于2020-08-05).

- Crone, Patricia. (PDF). Past & Present. 2000, 167: 3–28 [2020-07-12]. doi:10.1093/past/167.1.3. (原始内容 (PDF)存档于2020-08-28).

- D'Agostino, Anthony. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- de Acosta, Alejandro. . Randall Amster (编). . Luis Fernandez, Abraham DeLeon. Routledge. 2009 [2020-07-12]. ISBN 978-0-415-47402-3. (原始内容存档于2020-07-09).

- Dirlik, Arif. . University of California Press. 1991. ISBN 978-0-520-07297-8.

- Dirlik, Arif. . Steven Hirsch; Lucien van der Walt (编). . Brill Publishers. 2010 [2020-07-12]. ISBN 978-9004188488. (原始内容存档于2020-06-27).

- Dodson, Edward. . AuthorHouse. 2002: 312. ISBN 978-0-595-24912-1.

- Dupuis-Déri, Francis. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Edwards, Stewart. . Anchor Books. 1969 [2020-07-12]. (原始内容存档于2020-07-10).

- Engel, Barbara. . Evanston: Northwestern University Press. 2000: 140. ISBN 978-0-8101-1740-2.

- Evren, Süreyyya; Kinna, Ruth. . Anarchist Studies. 2015, 23 (1).

- Fiala, Andrew. . European Journal of Pragmatism and American Philosophy. 2013, V–2 (2). doi:10.4000/ejpap.545.

- Firth, Rhiannon. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Foner, Philip Sheldon. . New York: International Publishers. 1986. ISBN 978-0-7178-0624-9.

- Goldman, Emma. . . New York: Dover Publications. 2003: xx. ISBN 978-0-486-43270-0.

- Goodway, David. . PM Press. 2006. ISBN 978-1-60486-221-8.

- Goodway, David. . Routledge. 2013 [2020-07-12]. ISBN 978-1-135-03756-7. (原始内容存档于2020-07-09).

- Graeber, David; Grubacic, Andrej. . Znet. 2004 [2019-01-31]. (原始内容存档于2008-03-17).

- Graham, Robert. . . Montréal: Black Rose Books. 2005. ISBN 978-1-55164-250-5.

- Graham, Robert. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Holborow, Marnie. . Socialist Review. 1993-01-01 [2019-01-24]. (原始内容存档于2013-07-29).

- Ivianski, Zeev. . Journal of Conflict Studies. 1988, 8 (3): 49–68 [2020-07-12]. (原始内容存档于2020-08-28).

- Joll, James. Greek. Επίκουρος. 1975. ISBN 9780674036413.

- Jun, Nathan J.; Wahl, Shane. . Rowman & Littlefield. 2010 [2020-07-12]. ISBN 978-0-7391-3241-8. (原始内容存档于2020-07-10).

- Hutton, John G. . Louisiana State University Press. 2004. ISBN 978-0-8071-1823-8.

- Katz, Jonothan. . The Hearst Corporation. 1976. ISBN 978-0-380-40550-3.

- Kinna, Ruth; Prichard, Alex. . Randall Amster (编). . Luis Fernandez, Abraham DeLeon. Routledge. 2009 [2020-07-12]. ISBN 978-0-415-47402-3. (原始内容存档于2020-07-09).

- Laursen, Ole Birk. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Levy, Carl. . Australian Journal of Politics and History. 2004, 50 (3): 330–342. doi:10.1111/j.1467-8497.2004.00337.x.

- Levy, Carl. . Journal for the Study of Radicalism. Fall 2010, 4 (2): 1–44. ISSN 1930-1197. doi:10.1353/jsr.2010.0003. ProQuest 863638100.

- Levy, Carl; Newman, Saul (编). . Interventions. Routledge. 2019. ISBN 978-1-138-78276-1.

- Long, Roderick T. Gerald F. Gaus; Fred D'Agostino , 编. . Routledge. 2013 [2020-07-12]. ISBN 978-0-415-87456-4. (原始内容存档于2020-08-09).

- Marshall, Peter H. . Fontana. 1993. ISBN 978-0-00-686245-1.

- Mbah, Sam; Igariwey, I. E. . See Sharp Press. 1997 [2020-07-12]. ISBN 978-1-884365-05-8. (原始内容存档于2020-07-10).

- McElroy, Wendy. . Literature of Liberty: A Review of Contemporary Liberal Thought (Lexington Books). 2003 [2020-07-12]. ISBN 9780739104736. (原始内容存档于2020-08-28).

- McKinley, C. Alexander. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019. ISBN 978-3-319-75620-2.

- McLaughlin, Paul. . Routledge. 2007 [2020-07-12]. ISBN 978-1-317-18151-4. (原始内容存档于2020-07-29).

- Montgomery, Robert H. . Devin-Adair. 1960.

- Moya, Jose C. . Geoffroy de Laforcade (编). . Kirwin R. Shaffer. University Press of Florida. 2015 [2020-07-12]. ISBN 978-0-8130-5138-3. (原始内容存档于2020-08-09).

- Nettlau, Max. . Freedom Press. 1996. ISBN 978-0-900384-89-9.

- Nomad, Max. . Drachkovitch, Milorad M. (编). . Stanford University Press. 1966: 88. ISBN 978-0-8047-0293-5.

- Ossar, Michael. . SUNY Press. 1980 [2020-07-12]. ISBN 978-0-87395-393-1. (原始内容存档于2019-12-28).

- Pengam, Alain. . Rubel Maximilien; Crump John (编). . St. Martin's Press. 1987. ISBN 978-0312005245.

- Pernicone, Nunzio. . Princeton University Press. 2016 [2020-07-12]. ISBN 978-0-691-63268-1. (原始内容存档于2020-08-19).

- Pugliese, Stanislao G. . Rowman & Littlefield Publishers. 2004-01-13 [2020-07-12]. ISBN 978-0-7425-7971-2. (原始内容存档于2020-07-09).

- Ramnath, Maia. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Rapp, John A. . A&C Black. 2012-08-09 [2020-07-12]. ISBN 978-1-4411-3223-9. (原始内容存档于2019-12-29).

- Roslak, Robyn S. . The Art Bulletin (JSTOR). 1991, 73 (3): 381–390. ISSN 0004-3079. JSTOR 3045811. doi:10.2307/3045811.

- Ross, Carne. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Rupert, Mark. . Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 2006: 66. ISBN 978-0-7425-2943-4.

- Ryley, Constance. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Schofield, Malcolm. . University of Chicago Press. 1999 [2020-07-12]. ISBN 978-0-226-74006-5. (原始内容存档于2020-08-05).

- Sheehan, Seán. . Reaktion Books. 2003 [2020-07-12]. ISBN 978-1-86189-169-3. (原始内容存档于2020-08-03).

- Skirda, Alexandre. . AK Press in conjunction with Kate Sharpley Library. 2002 [2020-07-12]. ISBN 978-1-902593-19-7. (原始内容存档于2019-12-24).

- Schmidt, Michael; van der Walt, Lucien. . revolutionbythebook.akpress.org. 2009 [2019-01-16]. (原始内容存档于2009-12-21).

- Thomas, Paul. . London: Routledge/Kegan Paul. 1985: 142. ISBN 978-0-7102-0685-5.

- Thomas, Hugh. . London: Penguin Books. 2001. ISBN 978-0-14-101161-5.

- Turcato, Davide. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

- Wilbur, Shawn P. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Cham. 2019: 429–448. ISBN 978-3-319-75619-6. doi:10.1007/978-3-319-75620-2_25.

- Woodcock, George. . Melbourne: Penguin. 1962.

- 楊慧儀. . 手民出版社. 2019. ISBN 978-988-14233-7-5.

- Yeoman, James Michael. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Cham. 2019: 429–448. ISBN 978-3-319-75619-6. doi:10.1007/978-3-319-75620-2_25.

- Zimmer, Kenyon. . Levy, Carl; Adams, Matthew S. (编). . Springer. 2019 [2020-07-12]. ISBN 978-3-319-75620-2. (原始内容存档于2020-07-10).

第三手資料(百科全書與字典)

- Fiala, Andrew//扎尔塔, 爱德华·N. 史丹佛哲学百科全书. 2017-10-03.

- Forman, Michael. Immanuel Ness , 编. . Wiley. 2009-04-13 [2020-07-12]. ISBN 978-1-4051-8464-9. (原始内容存档于2020-07-10).

- Lehning, Arthur. . Dictionary of the History of Ideas. 2003 [2018-12-23]. (原始内容存档于2006-09-09).

- Leopold, David//扎尔塔, 爱德华·N. 史丹佛哲学百科全书. 2015.

- Miller, Martin A.; Woodcock, George; Dirlik, Arif; Rosemont, Franklin. . Encyclopedia Britannica. 2018-09-14 [2018-12-21]. (原始内容存档于2018-09-14).

- Miller, David. . Wiley. 1991 [2020-07-12]. ISBN 978-0-631-17944-3. (原始内容存档于2020-08-18).

- Philip, Mark//扎尔塔, 爱德华·N. 史丹佛哲学百科全书. 2006-05-20.