厭惡

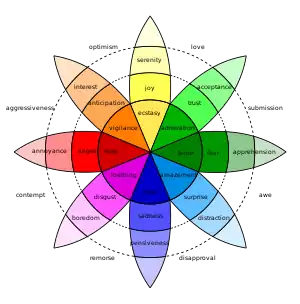

厭惡(英語:)是對於令人反感或使人不悅的事物所產生強烈嫌惡的一種情緒反應。查爾斯·達爾文在《人類與動物的情緒表達》一書中寫道,厭惡是一種感知作用,與令人噁心、討厭的事物甚至是將對方想成從沒存活過一樣的存在有關。在羅伯特·布魯契克的情緒理論中,厭惡是其所提到的基本情緒之一。保羅·艾克曼甚至將厭惡所產生的獨特面部表情列為六個普遍因情緒而起的面部表情之一。此外,賓州大學的心理學教授保羅·羅津也曾對厭惡進行廣泛的研究。

| 本文是 |

| 情绪 |

|---|

|

對於厭惡的體驗主要是在味覺感官方面的察覺或是想像,其次才會在嗅覺、觸覺、或視覺方面所引起類似的感受中體驗到。對音樂較為敏感的人,可能甚至對不和諧的聲音所產生的雜音感到厭惡。相關的學術研究已經一再證實,厭惡和焦慮症,如蜘蛛恐懼症、血液-注射-受傷亞型恐懼症、以及與怕髒有關的強迫症(OCD)之間有關係[1]。不同於恐懼、憤怒、悲傷等的情緒,厭惡與心率下降有關[2]。

演化上的重要意義

魏克(B. Wicker)等學者指出,厭惡情緒已演變為一種特定的反應,特別是對於使人反感且可能危害到生命體的食物[3]。常見的一個例子是人們對發霉的牛奶或被污染的肉類會表現出厭惡來。倫敦衛生與熱帶醫學院的衛生中心主任瓦爾·柯蒂斯的實驗顯示,厭惡情緒有保護我們免於受到疾病的功用[4]。此外,具有特定類型特徵且顯現為疾病的人或物似乎更能使人產生厭惡感[5]。

以下為根據自我報告及行為研究所發現能夠引發厭惡的事物:

- 身體產物(如糞便、尿、嘔吐物、性體液、唾液和黏液)

- 食物(腐敗的食物)

- 動物(跳蚤、壁蝨、蝨子、蟑螂、蠕蟲、蒼蠅、及家鼠)

- 衛生方面(顯而易見的髒污以及「不當」的行為,如使用未經消毒的手術器具)

- 身體受創(如血液、血塊、及傷殘)

- 死亡(死屍和有機體腐爛)

- 明顯的感染跡象[6]

上述所提及引發厭惡的主要刺激物就某種意義來說是彼此相似的,因為這些刺激物皆能潛在地傳播感染,且在不同文化中皆為最常會被提及的厭惡引發物[7]。因此,人們認為厭惡已經演化為行為免疫系統的一部分。與生理免疫系統不同,在行為免疫系統中,身體會在帶有疾病的病原體進入體內之前就試圖避免讓其進入,從而免去之後還須與其對抗。就好比「將一個健康的人看作是有病的而對其遠離,總好過於將一個有病的人看作是健康的而對其靠近」,所以這樣的行為免疫系統概念就被發現來作為一種概括性的簡化推論[8]。研究人員也發現,對厭惡的敏感程度與侵犯行為成負相關,因為典型上厭惡感會使人想要退縮,然而侵犯行為卻需要人靠近[9]。這可以就各個類型的厭惡來作解釋。例如對於那些對不道德特別感到厭惡的人,為了避免傷害他人,他們就顯得比較不會想要侵犯別人;對於那些對病原體感到特別厭惡的人,可能就會顯得極力想要避免在受侵犯者身上造成開放性傷口;然而那些對性較為厭惡的人,則必須要有與性相關的物件呈現才能使他們想要迴避以避免造成侵犯行為[9]。基於這些發現,厭惡或能被用作為一種情緒工具,以減少個人的侵犯行為。此外,厭惡可能會產生特定的自主反應,如血壓降低、心率減慢、以及隨著呼吸行為的變化而降低皮膚的導電性[10]。

研究還發現,對厭惡較為敏感的人往往會發現自己所屬的團體更具吸引力,並且對其他團體常抱持負面的態度[11]。這可藉由一種假定來解釋,即人們會開始將外人和外國人與疾病和危險聯繫在一起,同時卻將和自己類似的人與健康、免於疾病、及安全等關聯起來。雖然無論如何這都不能算是個正當理由,但卻可在演化方面解釋為什麼人們會有種族主義。當他們看見與自己不同的其他人時,就會從生物本能的渴望中逐步產生一種危險感,以避開由外來人所帶來的潛在病原體。但若就衛生方面進一步來看,厭惡卻是向肥胖的人所顯現負面態度最強的一種預測因子。對肥胖的人所產生的厭惡反應,也常會與道德價值觀聯繫在一起[12]。

領域

參見:道德演化

喬許·泰布爾(Josh Tybur)等心理學者對厭惡的三個不同領域進行了概述:對病原體產生的厭惡,能夠「促使人們去避開具傳染性的微生物」;對性產生的厭惡,能夠「使人們想要去迴避具危險性的性伴侶並避免發生性行為」;在道德方面的厭惡,能夠激發人們避免去違反社會規範。由此可見在某些形式的道德中,厭惡可能發揮了某些重要作用[13]。

對病原體產生厭惡是起於對求生的慾望而終極表現在對死亡的恐懼。泰布爾將其比作為一種「行為免疫系統」,即抵抗如死屍、腐敗的食物、及嘔吐物等潛在致命媒介的「第一道防線」[14]。

對性產生厭惡是起於渴望避免在生物學上造成代價過高的婚配以及考慮到某些繁衍抉擇的後果。這兩種主要的考量在於個體自身的特性(如身體是否勻稱、相貌是否具吸引力等)以及遺傳上的適合性(如避免近親繁衍,對亂倫的禁忌就是一例)[15]。

道德方面的厭惡則關乎到「對社會規範的違背」,包括如說謊、盜竊、謀殺、及強姦等的行為。不像其他兩個領域,道德方面的厭惡能「激發人去避免與違規的人有任何社交關係」,因為這樣的社交關係會威脅到團體的凝聚力[16]。

性別差異

研究報告顯示,通常女性比男性更易感到厭惡,且特別是在與性有關的方面。經由論證已發現,這與女性因演化的緣故在性方面較難於取悅的情況相符[17]。在懷孕期間,隨著黃體激素的大量分泌,對厭惡的敏感度會提高。科學家們推測,懷孕需要孕婦「調降」自體免疫系統,這樣生長中的胚胎才不會受到攻擊。然而為了保護孕婦,厭惡感就會提高,以彌補被調降的免疫系統[18]。由於厭惡是一種情緒,同時對令人不快或骯髒的環境產生生理反應,研究已經證明,當感受到厭惡的情緒時,心血管和呼吸系統就會發生變化[19]。如前所提,女性在厭惡的體驗上較男性更為顯著,一項關於牙醫恐懼症的研究便反映了此現象。當談論到牙醫連同一切相關必要的事物時而感受到厭惡便是產生了牙醫恐懼症。研究發現,有4.6%的女性相較於2.7%的男性會對牙醫感到厭惡[20]。

肢體語言

保羅·艾克曼於1970年代所作的一系列重要的研究中發現,情緒所產生的面部表情並非依文化而定,而是普遍在各個人類文化中都是如此,因此很可能這是生物原始的反應[21],而厭惡所產生的面部表情則被認為是這些面部表情的其中之一。雖然不同的厭惡引發物可能產生不同樣子的表情,但常見的特徵則包括眉毛些微緊靠、上唇捲曲、鼻子皺起、以及舌頭明顯突出[22]。此外還發現,厭惡所產生的面部表情在各文化中皆能立即辨認得出[23],即使在盲人當中也能產生這種表情,並能被先天失聰的人正確理解[5]。這項證據便指出厭惡的表情和辨識有其生物學上的基礎。在人類當中,對厭惡的辨識也相當重要,因為已經發現當一個人看見其同類在嚐了特別的食物之後而顯出厭惡的樣子,便會自動推斷該食物不好且不宜食用[3]。這一證據表明,對厭惡的體驗和辨識幾乎是普遍性的,且也強烈地意味著其在演化上的重要意義。

在猴子與人類身上所發現的鏡像神經元匹配系統是對這樣的辨識所提出的一種解釋,同時也說明了我們在觀察他人的活動時就會引發我們內在活動的表現[24]。與此類似的機制已經過證實或能適用在情緒上。當我們看見他人的面部情緒表情時,基於相同情緒的自身經驗,也會引發有關的神經活動[25]。這就說明了厭惡情緒的普遍性及其對於人類生存的價值。

孩童對面露厭惡表情的反應

孩童在非常年幼之時,便能識別不同、基本的面部表情。若一位父母向兩個不同的玩具分別作出否定和肯定的情緒表情,即使只有五個月大的孩子也會盡量避開與否定表情相關聯的玩具。年幼的孩童易於將厭惡的表情與生氣聯想在一起,卻無法識別其差異。然而成人就能加以區別。當年紀到了十歲左右,便能了解當中的差異[26]。

文化差異

由於厭惡部分是社會調適下的結果,在不同文化中對厭惡的解讀也不盡相同。例如美國人「很可能會將厭惡感與限制他人權利或有辱他人尊嚴的行為相連在一起」;而日本人「很可能會將厭惡感與在融入社交界的過程中使他們感到挫折的行為相連起來」[27]。另一個截然不同的例子是滿人母親,她們會藉由對自己的男嬰進行口交來表現其對孩子的疼愛,因為她們並不認為那是一種性行為。然而滿人對於公然親吻卻強烈反感,並認為那是色情的[28][29][30][31][32]。

厭惡是跨多個文化仍可辨認的基本情緒之一,典型上是因涉及品嚐和眼見令人噁心的事物而產生的一種反應。雖然在不同文化中會發現對不同的事物感到厭惡,但遍及各個文化中,人們對古怪事物的反應卻仍相同。在厭惡這一領域中基本上人們的情緒反應是不變的[33]。

神經學上的依據

早在20世紀上半葉,科學家們就曾試圖將特定的情緒與底層的神經基質相對映,然而直到1990年代中期才認定,包括厭惡在內的六種基本情緒每個都與一個特定的神經結構相關聯,這也因此被視作為臨床神經學的一部分[25]。功能性磁振造影的實驗顯示,當感受到厭惡、接觸到令人作嘔的味道、以及看見面露厭惡的表情時,腦中的前島葉就會特別活躍[34]。該研究證實,腦中有多個獨立的神經系統,每個系統都處理一個特定的基本情緒[3]。明確地說,功能性磁振造影的研究已證明在識別出厭惡時會活化島葉,而且對厭惡的反應(如當感受到噁心時)會使內臟器官發生變化[3]。就生物的存活以及在演化上能避免遭受毒害的好處而論,對厭惡能加以識別與「感受厭惡」時所引起的內臟反應就顯得格外重要了[3]。

島葉

島葉(或島葉皮質),是在厭惡的情緒中主要所涉及到的神經結構[3][25][35]。多項研究已顯示,在人類和獼猴身上,島葉是與厭惡感相互關聯的主要腦部神經區域。令人討厭的味道、氣味、以及看見同類生物對厭惡的反應等都會活化島葉[3]。前島葉是嗅覺和味覺的中心,控制著內臟器官的感知以及相關的自主反應[3]。它同時也接收來自腹側上顳葉皮層前部的視覺訊息,在該皮層中已發現細胞能對所見臉部面容產生反應[36]。後島葉的特點則在於與聽覺、體感、以及前運動區有關聯,但與嗅覺和味覺等感覺並無相關[3]。

島葉對於我們能感受並識別厭惡情緒的能力是不可或缺的。神經心理學的研究已進一步支持這一事實。考爾德(Calder, 2000)和阿道夫斯(Adolphs, 2003)的研究都在在顯示了前島葉機能障礙會導致在對厭惡的體驗上以及識別他人臉部厭惡的表情上顯得不足[35][37],而病患自己也報告說對厭惡的感覺能力降低了。此外,在神經外科手術中對前島葉所進行的電刺激也會引發噁心、感覺想嘔吐、以及胃部不適。最終,經由植入電極而對前島葉所施行的電刺激則會在喉嚨和嘴巴內產生「極難忍受」的感覺[3]。這些發現都證明了島葉在將所輸入的不悅感轉化成生理反應的過程中以及在相關的厭惡感中所發揮的作用[3]。

2007年,史塔克(R. Stark)教授及其同事做了一項研究,讓66名參與者參加一項事件相關性的功能性磁振造影分析實驗。實驗中會向參與者出示50張圖片,每張持續4秒,並讓他們為每張圖片評定其厭惡及恐懼的量度。實驗結果顯示,恐懼與厭惡這兩種刺激類別會導致枕葉、前額葉皮質、以及杏仁核的活化[38]。然而,僅有厭惡的評級對島葉活化的現象有重大相關,這就說明了島葉這樣的腦組織結構在處理厭惡情緒上所起的具體作用。2003年,魏克(B. Wicker)及其同事做了另一項更透徹的功能性磁振造影研究,將視覺和嗅覺刺激所引起的厭惡反應相互作比較。這項研究由四組流程所組成。在視覺流程方面,參與者會看一段影片,片中有幾個人會各別聞一隻玻璃杯中的內容物(味道可能是令人噁心的、令人愉悅的、或居中不定),然後表現各自的情緒面部表情[3]。在嗅覺流程方面,同一批參與者則會吸入令人噁心或令人愉悅的氣體。結果發現,在觀察厭惡的情緒表情時(視覺條件)以及聞到令人不悅的氣味所引起的厭惡情緒時(嗅覺條件),前島葉都會被活化[3]。這些發現顯示了觀察他人的厭惡面部表情似乎會將神經方面的厭惡表現自動擷取出來[3]。此外,他們還強調在各種感官當中島葉對厭惡感所發揮的作用。

一項特殊的神經心理學研究曾以一位被診斷患有大腦左半球梗塞的病患為研究主體。該梗塞症狀擴及到其島葉、內囊、殼核和蒼白球,而其神經方面的損傷則包括島葉和殼核。研究發現,該名病患對於引發厭惡之刺激的整體反應明顯遠低於對照組的反應[35],而且在八項引起厭惡的類目中(包括食物、動物、身體產物、創傷和死亡等)顯示其對厭惡的反應能力降低[35]。此外,該病患錯誤地將厭惡的面部表情歸類為憤怒。此研究結果便支持了以下觀點:由於神經退化而引起的島葉受損,使得病患在其涉及到辨認厭惡這一社交訊號的系統方面也因而受損[35]。

失調

亨丁頓舞蹈症

許多患有亨丁頓舞蹈症的病患(即患有一種持續性的基因遺傳性神經退化性疾病的人),無法辨認他人的厭惡表情,也無法對惡臭的氣味或腐敗的味道顯現出厭惡反應[39]。對於亨丁頓基因的帶原者而言,其最先會出現的症狀便是識別厭惡表情的能力喪失,而後才會有其他症狀出現[40]。該病症不只損害人們辨別恐懼和憤怒的能力,在識別厭惡的問題上尤其嚴重[41]。

強迫症

在了解強迫症(OCD)的神經生物學方面,特別是對那些總是會感到髒的患者,厭惡情緒可能發揮著重要的作用[43]。夏皮拉(N. Shapira)博士及其同事於2003年所做的一項研究中,讓八名患有怕髒強迫症的受試者與八名健全的志願者在進行功能性磁振造影掃描時觀看國際情緒圖片系統(IAPS)中的圖片。結果顯示,患有強迫症的受試者對於會引發厭惡的圖像有著顯著較大的神經反應,特別是在其右島葉中[44]。此外,斯普倫格梅爾(Sprengelmeyer, 1997)發現與厭惡相關聯的腦部活化部分除島葉外還包括處理令人不悅的味道和氣味的味覺皮質部分。強迫症的受試者與健全的受試者對於厭惡圖片的反應所顯現出的腦部活化形態在其右島葉中有顯著的不同。相較之下,兩組受試者對於會引起威脅感的圖片卻有著相似的反應,在任何神經部位都沒有顯著的組間差異[45]。

動物研究

關於使用大白鼠所做的研究,早先針對厭惡制約反應的症候所做的研究已經由葛瑞爾(H. C. Grill)和諾冠(R. Norgren)於1978年加以實驗證實,他們還發展出一套系統化的測試以對適口性進行評估,而味覺反應(Taste Reactivity)測試也因此成為測量厭惡反應的標準工具[46]。當在大白鼠的口腔內施以一種先前與噁心物質一起搭配的刺激時,大白鼠便會顯現出厭惡制約反應。「張口結舌」可說是大白鼠對此反應的顯性表現,而在此反應中所用到的肌肉與能夠嘔吐的動物於嘔吐時所用到的肌肉極其相似[47]。最近的研究顯示,減低血清素的可用性或活化內源性大麻素系統等的治療法可干擾大白鼠所表現的厭惡制約反應。研究人員表示,由於噁心會產生此種反應,藉由對大白鼠施以一種抗噁心的治療或能使大白鼠制止引發毒素的厭惡制約反應。此外,從大白鼠與鼩鼱之間不同的厭惡與嘔吐反應來看,研究學者指出,這些反應(特別是嘔吐)在跨物種間於決定食物選擇的關聯過程中發揮了至關重要的作用[48]。在論及有關厭惡的神經位置方面,研究已顯示,對大白鼠而言,就特定的催吐(引發嘔吐)物質(如氯化鋰)要學得制約厭惡就需要有前腦機制[49]。其他研究則顯示,腦極後區[50]及橋腦臂旁核[51](而非孤束核[51])若發生機能障礙便會阻礙制約厭惡。此外,消耗前腦血清素的背中縫核與內中縫核若發生機能障礙則會使得引發氯化鋰的制約厭惡無法產生[48]。

道德觀

雖然最初認為厭惡僅是人類對物質方面的髒污所產生的一種刺激,但其應用範圍卻早已擴展到社會道德方面。在這些不同類型的厭惡之間其相似性可以特別從人們對髒污的反應方式看出。例如,假使某人偶然遇見一灘嘔吐物,他(她)會盡其所能地使自己與嘔吐物離得越遠越好,包括做出捏住鼻子、閉上眼睛、或逃離等動作。同樣地,當一個團體當中的某位成員欺騙、謀殺、或強姦另一成員時,該團體的反應便是迴避該成員或將其驅離出團[52]。

瓊斯(Andrew Jones)與菲尼斯(Julie Fitness)於2008年所著的論文[52]中造了一個新詞「道德過度警覺」(moral hypervigilance),用以描述一種現象:在物質方面容易感到厭惡的人也會在道德方面容易感到厭惡。在美國,將物質方面的厭惡與道德方面的厭惡加以聯繫的現象特別能夠在一些事實中看到,如在美國文化中常將罪犯說成是「slime」(黏濕的髒物,或指惹人厭的人)並描述犯罪活動是「stinking」(惡臭的,或指極度討厭的)或「fishy」(有腥味的,或指事情不對勁)。此外,人們常常會試著避開在道德方面引起反感的影像刺激,與避開在物質方面引起反感的影像刺激有著極為相似的方式。當人們看見強姦或謀殺的影像時,往往會撇過頭去以避免受到持續來自相片的視覺刺激,就如同見到腐爛的屍體時所會做的事一樣。

傳統上來說,道德判斷可以被定義為或看作是受到某些特定的規範所指引,就像是為了他人的福祉而應該待人公平且表現尊重。然而,從最近的理論和實證資料可以看出,道德可能也受到某些基本情感過程的引導。強納森·海特就指出,從體驗上來說,一個人對道德作出立即的判斷就如同一種「瞬間的直覺」,而這些情感知覺卻是在沒有被意識到的情況下迅速運作且具關聯性[53]。由此可知,在對道德產生有意識的認知之前道德直覺已受到了刺激,而其對道德判斷的影響之大與道德認知彼此間有著相互的關係[53]。

相關研究也指出,對厭惡的體驗會加劇道德判斷的嚴苛程度。例如,其中一項發現是誘發性厭惡會導致道德判斷更加嚴苛,甚至涉及到與道德無關的行為,如挑選討論話題等[54]。然而就目前實驗結果顯示其影響已相當輕微,只有在同類型道德判斷的嚴苛程度上會顯現出些微的轉變[55]。

此外,厭惡的影響似乎也僅限於道德的某個方面。侯伯格(E. J. Horberg)等學者發現,厭惡在道德判斷的發展和強化上,特別是關於純淨方面,發揮著某些作用[56]。換句話說,厭惡感常常與某些純淨事物的形像被褻瀆的感覺牽連在一起。例如,一名素食者在看了某人吃肉之後可能會感到厭惡因為該素食者將實踐素食的行為視為生命純淨的狀態。當這樣的狀態受到侵犯時,該素食者就會感到厭惡。此外,厭惡似乎只會獨特地與純淨判斷聯繫起來,而非與公正不公正、有害無害等相聯繫。然而其他情緒如恐懼、憤怒、和悲傷就「與純淨方面的道德判斷無關」[57]。

一些其他的研究則指出,個人對厭惡的敏感度高低是在於對厭惡的特殊經驗[53]。一個人的厭惡敏感度越高就表示其有較大的傾向會作出較嚴格的道德判斷[53]。厭惡敏感度也會關係到各種不同方面的道德價值觀,並對其產生正面或負面的影響。例如,厭惡敏感度會牽連到道德過度警覺,這表示有較高厭惡敏感度的人很有可能會認為有犯罪嫌疑的其他人更有罪。他們也會將那些嫌疑犯聯想成在道德上是邪惡及不法的,從而在法庭審理的場合中贊同將他們處以嚴刑。

理論上,厭惡也被當作成一種評估性的情緒,並且能夠控制道德行為[53]。當一個人體驗到厭惡時,該情緒可能會發出信號示意要避開某種行為、物體、或人,以維護其自身的純淨。相關研究已證實,當潔淨的概念或想法突顯出來的時候,人們就比較不會對他人作出較嚴苛的道德判斷[53]。從這獨特的發現中可以得知,此現象可以減弱對厭惡的體驗以及隨之而來在心理上不潔淨的威脅感,同時對表面上道德過犯的嚴重性也會降低[53]。

功能作用

如眾所知,厭惡已演化為對於令人不悅且可能帶有疾病之食物的一種反應[59],而其起因是由於人們有意避開令人反感的事物。從聖經《利未記》中便可發現厭惡產生作用的一個例子。《利未記》中記載神直接定下誡命應避開引起人們厭惡的人,這就包括了那些犯了姦淫和患有痲瘋病的人[59]。在這方面也做了相關的研究,同時還實施了多次功能性磁振造影。在研究中參與者會看到一些有毒癮的人和流浪漢的圖像,而這些人都是一群受人指責或羞辱且讓人會聯想到厭惡的人[59]。研究結果發現,人們並不會傾向去推斷這群特別引起厭惡的人們的心理狀態[59]。因此當參與者檢視有毒癮的人和流浪漢的圖像時便會在其反應中顯現出厭惡來[59]。這項研究與遵循傳染律的厭惡不謀而合,即說明了接觸到令人感到厭惡的物質會使人變得令人厭惡[59]。

在社交環境的場合中,厭惡則成為一種社交迴避的手段[59]。當引起人們嫌惡且使人渴望產生一定社交距離這樣負面的社會價值出現之後,厭惡的情緒這時可以說便充當為一種情感機制[59]。厭惡既作為在情感上使社交互動之動機減弱的一種手段,便可預期在去人性化上或不把人當人對待的事上有其影響干預的作用[59]。一些研究人員已經將兩種不同形式的去人性化區別開來。第一種形式是否定獨特的人為特徵,如文化的產物和人為的修改即為一例[59]。第二種形式則是對人性的否定,如人的情緒性和人格[59]。這些形式的去人性化與厭惡之間有清楚的關聯[59]。研究人員已提出,許多厭惡引發物會令人感到厭惡是因為它們使人們想起其實人類與其他生物並無太大差別[59]。若認為一個團體沒有獨特的人性特徵為其屬性,即等同於將其視作野獸而去其人性化,也就是將該對象團體或個人定義為野蠻的、粗野的、如同動物一般[59]。在厭惡的輔助之下,這種將人視作野獸般的去人性化便會直接降低人們在拒絕接納外部團體成員方面的道德顧慮[59]。因此通常個人或團體,若被聯想為會產生令人厭惡的影響或被視為在生理上不潔淨,則在道德方面可能會受到人們的迴避[59]。換句話說,被人視為令人厭惡這一情形會產生各種不同的認知影響,最終則會遭到察覺的核心團體所排斥[59]。藉由產生「他們就是比較沒人性」這樣的觀點,厭惡便能使人被排斥在核心圈之外。在這方面的另一種情形是群體之間是否會避開自身特定團體之外的人。

此外,厭惡不但可作為去人性化的起因也可作為後果[59]。將人視作野獸般的去人性化可能會產生厭惡感與強烈嫌惡[59];厭惡感藉由激怒人的社會距離也可能會導致去人性化。若厭惡被應用在人身上則會成為對別人的一種虐待。

政治和法律方面的厭惡

除了其他有關解剖學、性、以及生物倫理學等方面之外,在與一些議題和爭論有關的公眾領域中,厭惡的情緒也發揮著極具重要的作用。對於厭惡在公眾談論中的角色、目的、以及作用,不同的評論家所提出的觀點也不盡相同。

在與生物倫理有關的議題上,生物倫理學家萊昂·卡斯曾主張「在一些至關重要的案例中……厭惡是在情感上表現睿智的一種方式,而且已超出了能將其完全明確表達的理性力量。」(參見:訴諸厭惡)。

法和倫學家瑪莎·努斯鮑姆則對於在立法時將厭惡當作一種適切的指引明確地表示拒絕,並提出「厭惡的政治觀」是一種不可靠的情感反應,本身並無智慧可言。此外,她還提出這種「厭惡的政治觀」在過去和現在已經以多種形式如性別歧視、種族歧視、以及反猶太主義等來支持著偏執的心態並產生影響,同時這種觀點還將厭惡的情緒聯於支持反對異族通婚的法律以及印度的種姓制度。努斯鮑魚姆主張以約翰·斯圖爾特·密爾所提出的傷害原則來代替這種「厭惡的政治觀」以作為立法時的適當基礎。努斯鮑姆認為傷害原則不但在法律上支持了對於同意、法定年齡、以及隱私權等的概念,並且也有保護公民的作用。她將傷害原則與「厭惡的政治觀」作對比,並認為後者在非理性的基礎上在法律之前否定了公民的人性和平等權並引起了可觸知的社會傷害。(詳見瑪莎·努斯鮑姆所著《從厭惡到人性:性傾向與憲法》,From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law)。努斯鮑姆於2004年出版了《躲避人性:厭惡、恥辱、與法律》(Hiding From Humanity: Disgust, Shame, and the Law)一書。該書檢視了厭惡與恥辱對社會法律的關係。努斯鮑姆將厭惡認定為當那些含有偏見的言論(往往僅是多數主義者)在貶低受鄙視之少數族群的聲譽並進行詆毀時,用來將他們「定位」的一種標誌。若能將「厭惡」從公眾言論中除去,便能在通向富於人道且寬容之民主國家的大道上邁出重要的一步。

雷·特納(2004)則認為,「厭惡的反應常常是建立在偏見之上,而這種偏見應該受到質疑並被駁斥。」另一方面,一些作家如卡斯,卻發現智慧對於人初步的厭惡感是支持的。許多作家在厭惡的理論中發現厭惡是人類原始法律的基礎。

在幾位不同哲學家的作品中,厭惡也扮演著重要的角色。尼采就曾對理察·華格納的音樂及其風格傾向感到厭惡,甚至對於19世紀的文化和道德觀等其他方面也是如此,並因此而著有相關作品。尚-保羅·沙特則廣泛地寫了關於涉及各種負面情緒體驗的作品,而這些負面情緒都與厭惡有關[60]。

《九頭蛇的故事:想像厭惡》

根據羅伯特·羅頓·威爾遜(Robert Rawdon Wilson)所著的《九頭蛇的故事:想像厭惡》(The Hydra's Tale: Imagining Disgust)一書[61],厭惡或能進一步被次分成物質上的厭惡——在物質方面或隱喻上與不潔有關,以及道德上的厭惡——其感覺類似於物質上的厭惡但與行動方針有關。例如:「你所說的那個會傷人的東西讓我感到厭惡。」道德上的厭惡應將其理解為是依文化而定,而物質上的厭惡在眾人間則普遍被視為是基礎的。本書也討論了道德厭惡作為厭惡表現的另一方面。威爾遜以兩種方式來進行討論。首先,他討論到厭惡在文學、電影、與藝術作品中的代表性。由於厭惡有特有的面部表情(皺鼻、噘唇)——就如查爾斯·達爾文、保羅·艾克曼以及其他學者所已顯示的——在任何可想像得到的境況中,這些面部表情可能多少都會以技巧來表現。此外,甚至可能有「厭惡的世界」,當中由於厭惡這中心思想處於主導地位,以致於可能整個所表現的世界就其本身似乎就是令人厭惡的。其次,由於人們了解厭惡為何,知道它是一種主要、發自內心深處的情緒(帶有特有的姿勢和表情),所以人們可能會加以模仿。因此,威爾遜認為,就如鄙視,雖然它是基於厭惡這內心深處的情緒所表現出來的,但其和厭惡本身並非完全一樣。它是一種「複合的影響」,當中不可避免地牽涉到智能上的準備,或說進行編排,以及戲劇方面的技術。威爾遜認為有許多像這樣「智能方面」的複合影響,如鄉愁和憤慨便是如此。然而厭惡卻是當中一個根本且清楚無誤的例子。既是這樣,道德上的厭惡就不同於發自內心深處的厭惡,其在表現上則涉及到更多的意識及更多層面。

威爾遜將羞恥和內疚連於厭惡(現在已全部或部分轉變成自我厭惡),這主要是作為以自我意識為根源的結果。在論及多麗絲·萊辛所著《金色筆記》中的一段時,威爾遜寫道:「厭惡與羞恥共舞,緩慢的舞步呈現在心智眼前。」[62]

威爾遜檢視了幾位法學家和法律學者(如威廉·伊恩·米勒,William Ian Miller)關於厭惡必定構成正面法律的基礎這樣的主張。他在觀察後陳述了他們的主張:「若沒有厭惡……那就只有完全的野蠻和落後,要不就是單單憑武力、暴力、及恐怖來統治的社會。」對於這種關於道德與法律間的論調,威爾遜評論說:「有太多未經考慮[63]。」而他自己的論點則很大程度上取決於人類的學習能力,即學習如何去控制、甚至去壓制強烈卻存在問題的各種影響,以及依賴於全體人群是否能隨著時間的推移去摒棄特定的厭惡反應。

參考文獻

引用

- Cisler, J.M.; Olatunji, B.O.; Lohr, J.M.; Williams, N.L. . Cognition and Emotion. 2009, 23 (4): 675–687. PMC 2892866. PMID 20589224. doi:10.1080/02699930802051599.

- Rozin P, Haidt J, & McCauley C.R. (2000) Disgust In M. Lewis & J.M. Haviland-Jones (Eds) Handbook of Emotions, 2nd Edition (pp637- 653). New York: Guilford Press

- Wicker, B.; Keysers, C.; Plailly, J.; Royet, J. P.; Gallese, V.; Rizzolatti, G. . Neuron. 2003, 40 (3): 655–64. PMID 14642287. doi:10.1016/S0896-6273(03)00679-2.

- Val Curtis; Robert Aunger; Tamer Rabie. . Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2004-05-07, 271: 131–133 [2014-06-08]. PMC 1810028. doi:10.1098/rsbl.2003.0144.

- Oaten, M., Stevenson, R. J., & Case, T. I. (2009). Disgust as a Disease-Avoidance Mechanism.Psychological Bulletin, 135 (2), 303–321.

- Curtis, V.; Biran, A. . Perspectives in Biology and Medicine. 2001, 44 (1): 17–31. PMID 11253302. doi:10.1353/pbm.2001.0001.

- Curtis, V. . Journal of Epidemiology and Community Health. 2007, 61 (8): 660–664. PMC 2652987. PMID 17630362. doi:10.1136/jech.2007.062380.

- Schaller, M., & Duncan, L. A. (2007). The behavioral immune system: Its evolution and social psychological implications. In J. P. Forgas, M. G. Haselton, & W. von Hippel (Eds.), Evolution and the social mind: Evolutionary psychology and social cognition (pp. 293–307). New York, NY: Psychology Press.

- Pond, R. S.; DeWall, C. N.; Lambert, N. M.; Deckman, T.; Bonser, I. M.; Fincham, F. D. . Journal of Personality and Social Psychology. 2012, 102 (1): 175–188. PMID 21707194. doi:10.1037/a0024296.

- Ritz, T.; Thons, M.; Fahrenkrug, S.; Dahme, B. . Psychophysiology. 2005, 42 (5): 568–578. PMID 16176379. doi:10.1111/j.1469-8986.2005.00312.x.

- Navarrete, Carlos David; Fessler, Daniel M.T. . Evolution and Human Behavior. 2006, 27 (4): 270. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2005.12.001.

- Vartanian, L R. . International Journal of Obesity. 2010, 34 (8): 1302–7. PMID 20195287. doi:10.1038/ijo.2010.45.

- Tyber, J. M.; Lieberman, D.; Griskevicius, V. . Journal of Personality and Social Psychology. 2009, 97 (1): 103–22. PMID 19586243. doi:10.1037/a0015474.

- Tyber, J. M.; Lieberman, D.; Griskevicius, V. . Journal of Personality and Social Psychology. 2009, 97 (1): 105. PMID 19586243. doi:10.1037/a0015474.

- Tyber, J. M.; Lieberman, D.; Griskevicius, V. . Journal of Personality and Social Psychology. 2009, 97 (1): 106. PMID 19586243. doi:10.1037/a0015474.

- Tyber, J. M.; Lieberman, D.; Griskevicius, V. . Journal of Personality and Social Psychology. 2009, 97 (1): 107. PMID 19586243. doi:10.1037/a0015474.

- Druschel, B. A.; Sherman, M. F. . Personality and Individual Differences. 1999, 26 (4): 739–748. doi:10.1016/S0191-8869(98)00196-2.

- . The New York Times. 23 January 2012.

- Meissner, Karin; Muth, Eric R.; Herbert, Beate M. . Biological Psychology. 2011, 86 (1): 9–16. PMID 20888886. doi:10.1016/j.biopsycho.2010.09.014.

- Schienle, Anne; Köchel, Angelika; Leutgeb, Verena. . Biological Psychology. 2011, 88 (2–3): 263–9. PMID 21889569. doi:10.1016/j.biopsycho.2011.08.010.

- Ward, Jamie. (2006). The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. New York, NY: Psychology Press.

- Rozin, P.; Lowery, L.; Ebert, R. . Journal of Personality and Social Psychology. 1994, 66 (5): 870–881. PMID 8014832. doi:10.1037/0022-3514.66.5.870.

- Eckman, P., Friesen, W. V., & Ellsworth, P. (1972). Emotion in the human face: Guidelines for research and an integration of findings. New York: Pergamon

- Kohler, E; 等. . Science. 2002, 297 (5582): 846–848. PMID 12161656. doi:10.1126/science.1070311.

- Sprengelmeyer, R; Rausch, M; Eysel, U. T.; Przuntek, H. . Biological Sciences. 1998, 265 (1409): 1927–1931. PMC 1689486. PMID 9821359. doi:10.1098/rspb.1998.0522.

- Hayes, Catherine J.; Stevenson, Richard J.; Coltheart, Max. . Cognition & Emotion. 2009, 23: 118. doi:10.1080/02699930801949090.

- Haidt, J.; Rozin, P.; McCauley, C.; Imada, S. . Psychology & Developing Societies. 1997, 9: 107. doi:10.1177/097133369700900105.

- Clarke, John R. 1st paperback print. Berkeley: University of California Press. 2001: 15–16. ISBN 978-0-520-22904-4.

在滿族部落中,滿人母親會慣常當眾吸吮其幼小兒子的陰莖,但絕不親吻其臉頰。在成年人中,滿人認為口交是性行為,但接吻——甚至是母親與襁褓中的兒子之間——絕對是性行為,這使得口交成為展現母愛的適當方式。

- Barre, Weston La. . Davis, Martha (编). . Arno Press. 1975: 56. ISBN 978-0-405-06201-8.

滿人接吻純粹是個人私下的性行為,雖然夫妻或戀人會彼此接吻,但他們會偷偷地做,因為那樣做很丟臉……但滿人母親卻有將男嬰的陰莖放入嘴中這樣的典範,這種做法對西方人所產生的震撼很可能超過當眾接吻對滿人所造成的震撼。

- Barre, Weston La. . Starr, Jerold M. (编). . Boston: Little, Brown and Company. 1974: 79.

- Halperin, David M.; Winkler, John J.; Zeitlin, Froma I. . Princeton: Princeton University Press. 1990: 3. ISBN 978-0-691-00221-7.

- Walls, Neal. . Boston: American Schools of Oriental Research. 2001: 81. ISBN 978-0-89757-056-5.

- Olatunji, Bunmi O.; Haidt, Jonathan; McKay, Dean; David, Bieke. . Journal of Research in Personality. 2008, 42 (5): 1243. doi:10.1016/j.jrp.2008.03.009.

- Phillips, ML; Young, AW; Senior, C; Brammer, M; Andrew, C; Calder, AJ; Bullmore, ET; Perrett, DI; 等. . Nature. 1997, 389 (6650): 495–8. PMID 9333238. doi:10.1038/39051.

- Calder, Andrew J.; 等. . Nature Neuroscience. 2000, 3 (11): 1077–1088. doi:10.1038/80586.

- Keysers, C.; Xiao, D. K.; Foldiak, P.; Perrett, D. I. . Cognitive Neuroscience. 2001, 13: 90–101. doi:10.1162/089892901564199.

- Adolphs, Ralph; 等. . Brain Cognition. 2003, 52 (1): 61–69. PMID 12812805. doi:10.1016/S0278-2626(03)00009-5.

- Stark, R., Zimmermann, M., Kagerer, S., Schienle, A., & Walter, B. (2007). Hemodynamic brain correlates of disgust and fear ratings. NeuroImage, 37 (2), 663-673.

- Mitchell, IJ; Heims, H; Neville, EA; Rickards, H. . The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences. 2005, 17 (1): 119–21 [2014-08-24]. PMID 15746492. doi:10.1176/appi.neuropsych.17.1.119. (原始内容存档于2009-01-19).

- Sprengelmeyer, R; Schroeder, U; Young, AW; Epplen, JT. . Neuropsychologia. 2006, 44 (4): 518–33. PMID 16098998. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2005.07.003.

- Sprengelmeyer, R.; Young, A.W.; Calder, A.J.; Karnat, A.; Lange, H.; Homberg, V.; 等. . Brain. 1996, 119: 1647–1665. PMID 8931587. doi:10.1093/brain/119.5.1647.

- Surguladze SA, El-Hage W, Dalgleish T, Radua J, Gohier B, Phillips ML. . J Psychiatr Res. 2010, 44 (1): 894–902. PMID 20307892. doi:10.1016/j.jpsychires.2010.02.010.

- Stein, D.J.; Liu, Y.; Shapira, N.A.; Goodman, W.K. . Current Psychiatry. 2001, 3 (4): 281–287. doi:10.1007/s11920-001-0020-3.

- Shapira; Liu, Y; He, A. G.; Bradley, M. M.; Lessig, M. C.; James, G. A.; Stein, D. J.; Lang, P. J.; Goodman, W. K. . Biological Psychiatry. 2003, 54 (7): 751–756. PMID 14512216. doi:10.1016/s0006-3223(03)00003-9.

- Sprengelmeyer, R.; Young, A. W.; Pundt, I.; Sprengelmeyer, A.; Calder, A. J.; Berrios, G.; Winkel, R.; Vollmoeller, W.; Kuhn, W.; Sartory, G.; Przuntek, H. . Biological Sciences. 1997, 1389 (1389): 1767–1773. PMC 1688750. PMID 9447734. doi:10.1098/rspb.1997.0245.

- Grill, H.C.; Norgren, R. . Brain Research. 1978a, 143 (2): 263–279. PMID 630409. doi:10.1016/0006-8993(78)90568-1.

- Travers, J. B.; Norgren, R. . Behavioral Neuroscience. 1986, 100 (4): 544–555. PMID 3741605. doi:10.1037/0735-7044.100.4.544.

- Parker, Linda A.; Limebeer, Cheryl L.; Rana, Shadna A. . Canadian Journal of Experimental Psychology. 2008, 62 (3): 198–209. PMID 18778149. doi:10.1037/a0012531.

- Grill, H.C.; Norgren, R. . Science. 1978b, 201 (4352): 267–269. PMID 663655. doi:10.1126/science.663655.

- Eckel, L. A., and Ossenkopp K. P. (1996). Area Postrema mediates the formation of rapid conditioned palatability shifts to a lithium-paired solution. Behavioral Neuroscience, 110. 200-212.

- Flynn, F. W; Grill, H. J.; Shulkin, J.; Norgren, R. . Behavioral Neuroscience. 1991, 105 (6): 944–954. PMID 1777107. doi:10.1037/0735-7044.105.6.944.

- Jones, Andrew; Fitness, Julie. . Emotion. 2008, 8 (5): 613–27. PMID 18837611. doi:10.1037/a0013435.

- David, B.; Olatunji, B.O. . Personality & Individual Differences. 2011, 50 (7): 1142–1146. doi:10.1016/j.paid.2011.02.004.

- Wheatley, T.; Haidt, J. . Psychological Science. 2005, 16 (10): 780–784. PMID 16181440. doi:10.1111/j.1467-9280.2005.01614.x.

- May, J. . Australasian Journal of Philosophy. 2014, 92 (1): 125–141. doi:10.1080/00048402.2013.797476.

- Horberg, E. J.; Oveis, C.; Keltner, D.; Cohen, A. B. . Journal of Personality and Social Psychology. 2009, 97 (6): 963–976. PMID 19968413. doi:10.1037/a0017423.

- Horberg, E. J.; Oveis, C.; Keltner, D.; Cohen, A. B. . Journal of Personality and Social Psychology. 2009, 97 (6): 972–973. PMID 19968413. doi:10.1037/a0017423.

- Olatunji, Bunmi O.; David, Bieke; Ciesielski, Bethany G. . Emotion. 2012, 12 (1): 169–73. PMID 21707158. doi:10.1037/a0024074.

- Sherman, Gary D.; Johnathon Haidt. . Emotion Review. 2011, 3 (3): 245–251. doi:10.1177/1754073911402396.

- Sartre, Jean Paul. (1943) "Being and Nothingness. Trans. Hazel Barnes. P. 604-607.

- Wilson RR. 34 (2). 2007.

- Wilson, Robert Rawdon. . U Alberta Press. 2002: 281.

- Wilson, pp. 51-52.

来源

- Cohen, William A. and Ryan Johnson, eds. Filth: Dirt, Disgust, and Modern Life. 明尼蘇達大學出版社, 2005.

- Douglas, Mary. Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Praeger, 1966.

- Kelly, Daniel. Yuck! The Nature and Moral Significance of Disgust. 麻省理工學院出版社, 2011.

- McCorkle Jr., William W. Ritualizing the Disposal of the Deceased: From Corpse to Concept. Peter Lang, 2010.

- McGinn, Colin. The Meaning of Disgust. 牛津大學出版社, 2011.

- Menninghaus, Winfried. Disgust: Theory and History of a Strong Sensation. Tr. Howard Eiland and Joel Golb. 紐約州立大學出版社, 2003

- Miller, William Ian. The Anatomy of Disgust. 哈佛大學出版社, 1997.

- Nussbaum, Martha C. Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. 劍橋大學出版社, 2001.

- Nussbaum, Martha C. Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law. 普林斯頓大學出版社, 2004.

- Nussbaum, Martha C. From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law. 牛津大學出版社, 2010.

- Rindisbacher, Hans J. A Cultural History of Disgust. KulturPoetik. 5: 1. 2005. pp. 119–127.

- Wilson, Robert. Disgust: A Menippean Interview. Canadian Review of Comparative Literature. 34: 2. June, 2007. pp. 203–213. Disgust: A Minippean Interview

- Wilson, Robert Rawdon. The Hydra’s Tale: Imagining Disgust. 阿爾伯塔大學出版社, 2002.

外部連結

- 南希·謝爾曼:一位研究厭惡的心理學教授的簡歷

- 《躲避人性:厭惡、恥辱、與法律》一書的序言介紹

- 《厭惡是明智的嗎?內臟對生物科技的反應》

- Repugnance as a Constraint on Markets:關於厭惡對經濟產生效應的論文

- Anatomy of Disgust:威廉·伊恩·米勒所著《剖析厭惡》一書的介紹