波斯化的社會

波斯化的社會是一個以波斯語言、文化、文學、藝術以及/或者以身份為基礎,或受到其強烈影響的社會。[1]

.jpg.webp)

「波斯化」(Persianate)一字是馬歇爾·霍奇森所採用的新字。[2] 他在公元1,974年出版的《伊斯蘭的冒險:伊斯蘭在中世紀時期的擴張(The Venture of Islam: The expansion of Islam in the Middle Periods)》一書中對此做了定義:“波斯的崛起不僅僅具有文學上的影響:它在伊斯蘭世界內產生新的整體文化取向…… 。後來在穆斯林社會中出現的大多數較高級的本地文化語言...全部或部分依靠波斯語作為其主要的文學靈感來源,我們可以將所有這些在波斯語中體現,或反映波斯語靈感的文化傳統,延伸稱為波斯化。[3][notes 1]

這個字既指波斯族,也指可能不是波斯族(或稱伊朗族),但他們的語言、物質或藝術文化活動,受波斯文化,或基於波斯化文化的社會影響。公元 19世紀以前的波斯化社會的例子有塞爾柱王朝、[4][5][6]帖木兒帝國、[7][8] 蒙兀兒帝國、[9][10] 與鄂圖曼帝國,[11][12][13][14]“波斯化”是一個多種族的文化類別,但有時看來似乎是一個種族起源的宗教類別。[15]

歷史上波斯化(或說波斯語)國家/朝代列表

歷史

波斯化文化蓬勃發展了近14個世紀。它是波斯和伊斯蘭文化的混合體,最終經歷了波斯化,並成為大伊朗、小亞細亞和南亞統治和精英階層的主導文化。[16]

當大伊朗的當地人在公元7世紀和8世紀被伊斯蘭武力征服後,他們成為這個伊斯蘭帝國的一部分,這個帝國比波斯人統治下的任何一個之前的帝國都要大得多。[16]雖然伊斯蘭的征服導致了前拜占庭帝国領土的語言和文化的阿拉伯化,但這在波斯沒有發生。相反的,在那裡發展的新的伊斯蘭文化,很大程度上是基於該地區的前伊斯蘭的波斯傳統,[17]以及後來阿拉伯征服者引入該地區的伊斯蘭習俗混合而成。[18]

波斯化文化,特別是在精英階層中,遍及西亞、中亞與南亞的穆斯林領土,儘管這一廣大地區的居民有不相容的效忠對象(宗派、地區、部落和種族上的),並使用多種不同的語言。它的傳播者是詩人、藝術家、建築師、工匠、法學家以及學者,他們在波斯化的世界裡面,從西邊的安納托利亞到東邊的印度,與在遙遠的城市中的同輩們之間維繫著關係。[3]

波斯化文化涉及意識形態,精神風俗,以及宗教行為,這些模式在伊朗世界中一直在與霸權的阿拉伯穆斯林(遜尼派)文化建構對抗。[15]這形成了波斯化的神聖思想和經驗結構的固化,經過好幾世代的浸淫,後來他們在歷史上被重視伊斯蘭教法的權威機構,連同什葉派忠誠主義者,以及伊斯蘭裡面的異派(heterodox groups),一起被標記為極端組織。從某種意義上說,波斯化文化在體現異質性概念的同時,還體現了伊朗的過去,以及伊朗的過去與現存伊斯蘭的融合,或昇華的方式。歷史的變化很大程度上是建立在一種二元模型的基礎上的:伊朗晚期古代的宗教世界,與新來的伊斯蘭教所提供的一神教範式之間的鬥爭。[15]

這種雙重性在什葉派傳統中也有像徵性的表達:第三任什葉派伊瑪目侯賽因·伊本·阿里娶了伊朗薩珊王朝末代國王伊嗣俟三世的女兒沙赫爾巴努。[19]這種家譜使後來的伊瑪目,都來自侯賽因·伊本·阿里和沙爾巴努,前者是先知穆罕默德的繼承者,而後者是伊斯蘭之前薩珊王朝的繼承者。

起源

在阿拉伯穆斯林征服伊朗之後,巴列維語(即中古波斯語,前伊斯蘭時期伊朗的語言)繼續在第二個伊斯蘭世紀(公元8世紀)被廣泛使用,作為哈里發國東部地區的一種行政管理用語。[16]雖然公共事務已經伊斯蘭化,但伊朗人仍保留了許多伊斯蘭前的觀點和生活方式,並進行了調整以適應伊斯蘭的要求。到了公元7世紀末,人們開始對奉養阿拉伯哈里發,倭馬亞王朝的負擔感到不滿。到了公元8世紀,在阿布·穆斯林的領導下,伊朗發生了一場全面的叛亂,這場叛亂帶來另外一個阿拉伯王朝,即阿拔斯王朝,登上哈里發的寶座。

在阿拔斯王朝統治下,首都從敘利亞轉移到了伊拉克,伊拉克曾經是薩珊王朝的一部分,至今仍被認為屬於伊朗文化領域的一部分。波斯文化和波斯巴爾馬克家族成員所擔任維齊爾的管理慣例成為統治精英的風格。在政治上,阿拔斯王朝很快開始失去對伊朗人的控制。雖然呼羅珊總督,即塔希爾王朝,是哈里發所任命,但實際上是獨立的。後來,在錫斯坦的波斯人薩法爾王朝解放東部地區,白益王朝、齊亞爾王朝和薩曼尼德帝國,分別在伊朗西部,或是東北部的馬贊德蘭分別宣布獨立。[16]

東部領地與在巴格達統治的哈里發的分離,體現在波斯獨特的波斯化文化中,這個文化在西亞、中亞和南亞變得占主導地位,並且是伊斯蘭世界在其他地區的創新源泉。波斯文化的特徵是:使用新波斯語作為行政管理和知識交流的媒介;波斯化突厥人對軍事控制的崛起;非阿拉伯人的烏理瑪佔有新的政治重要性;以及種族融合發展的伊斯蘭社會。

巴列維語(即中古波斯語)是阿拉伯入侵之前薩珊王朝的通用語言,但在公元7世紀末和8世紀初,阿拉伯語成為文學表達的媒介。在公元9世紀,一種新的波斯語言應運而生,成為行政管理和文學的慣用語。塔希爾王朝和薩法爾王朝繼續在非正式場合使用波斯語,阿拉伯語仍然是 “記錄一切有價值的,從詩歌到科學等所用的語言”,[20]但薩曼尼德帝國開始使用波斯語成為學習和正式溝通用語言。出現在公元9世紀和10世紀的語言是波斯語的一種新形式,是從前伊斯蘭時期的中古波斯語的衍生而來,但它充分運用阿拉伯語的詞彙,並且用阿拉伯字母書寫。

根據馬歇爾·霍奇森在他的《伊斯蘭的冒險:伊斯蘭在中世紀時期的擴張》中所寫,[21]波斯語言將成為其他語言興起到文學水準的主要典範。像土耳其语一樣,後來在穆斯林中出現的大多數較高級的本地文化語言都依賴波斯語(烏爾都語就是一個很好的例子)。有人可能會將這些傳統(波斯語中所體現的,或由波斯語反映出的靈感)稱為“波斯化”。這似乎是「Persianate」一詞的由來。[22]

傳播

伊朗的薩曼尼德帝國開始以波斯語和阿拉伯語記錄其宮廷事務,新波斯語中最早的偉大詩歌是為薩曼尼德帝國的宮廷所寫。薩曼尼德人鼓勵將宗教作品從阿拉伯語翻譯成波斯語。此外,伊斯蘭教的理論權威烏理瑪開始在公共場合把波斯語作為通用語。新波斯語早期文學的最高成就是《列王紀》,由作者菲爾多西呈給加茲納維德王朝的皇帝伽色尼的马哈茂德(統治期間:公元998年-1030年)。這是一種伊朗民族主義的復活:菲爾多西通過引用伊斯蘭之前的波斯英雄形象,激發了波斯民族主義情緒,並以文學形式記載那些最珍貴的民間故事。[16]

菲爾多西的《列王紀》在伊朗的宮廷文化中享有特殊的地位,既是歷史敘事,也是神話故事。這個文本對這一時期的詩人能產生的強大影響,是由於作品具有合法化力量的價值,特別是對於東部伊斯蘭世界的新統治者而言:

在波斯化的傳統中,《列王紀》被視為不僅僅是文學而已。它也是一項政治論文,因為它涉及根深蒂固的對於榮譽,道德,和合法性的概念。人們認為有插圖的版本是伊朗世界統治精英的抱負和政治的表達。[23]

波斯人在大呼羅珊、波斯東北部和土庫曼斯坦的邊境地區,薩曼尼德帝國統治下興起的波斯化文化,使突厥人受到波斯化文化熏陶;[24] 因此,突厥人被融入中東伊斯蘭文明的主體裡面,加茲納維德王朝隨後跟進,呼羅珊開始波斯化; “呼羅珊的居民不僅沒有屈服於游牧入侵者的語言,他們還讓他們使用當地的語言。這個地區甚至可以同化突厥族的加茲納維德人和塞爾柱人(公元11和12世紀)、帖木兒人(公元14和15世紀)還有卡扎爾人(公元19世紀和20世紀)”。[25]

加茲納維德王朝是薩曼尼德帝國的競爭對手和後來的繼任朝代,建都在加茲尼,統治薩曼尼德帝國原有領土的東南端。波斯的學者和藝術家蜂擁而至,加茲納維德王朝的宮廷成為波斯化文化的支持者。加茲納維德王朝佔領西亞和南亞時也帶去波斯化的文化。除了菲爾多西之外,加茲納維德王朝時代,他們贊助的偉大科學家,以及詩人,包括魯米、伊本·西那、比魯尼、安蘇里·巴基、法魯基·西斯塔尼、薩納伊及阿布·薩赫·塔斯塔里。

接續的波斯歷代王朝都將波斯化文化帶入西亞和南亞,尤其是波斯化的塞爾柱帝國(統治時期公元1040年-1118年年)及後續朝代,他們統治伊朗、敘利亞與安那托利亞,直到13世紀。同期,還有加茲納維德王朝,他們統治大呼羅珊地區和印度部分地區。這兩個王朝共同將伊斯蘭世界的中心朝東方移動。這些朝代穩定了伊斯蘭社會,至少在西亞的部分,一直持續到公元20世紀。[16]

加茲納維德王朝將首都從加茲尼遷至今日巴基斯坦的拉合爾,讓拉合爾成為伊斯蘭文化的另一個中心。在王朝的的贊助之下,學者和詩人從喀什、布哈拉、撒馬爾罕、巴格達、內沙布爾、阿莫勒和加茲尼在拉合爾匯集。因此,波斯語和波斯化的文化被傳播深入印度。[26]直到公元13世紀。塞爾柱帝國最後滅了加茲納維德王朝,席捲呼羅珊。他們將波斯化的文化帶到了波斯的西部,伊拉克、安納托利亞與敘利亞。伊朗本土以及中亞一起成為波斯語言和文化的中心地帶。

隨著爾柱帝國統治西亞,他們的宮廷被波斯化,一直延伸到西邊的地中海。在他們的統治下,許多前伊斯蘭時代的傳統藝術,譬如說薩珊王朝時代的建築得以復活,偉大的伊朗人學者得到贊助。同一時期,伊斯蘭的宗教機構變得更組織化,遜尼派正統信仰的經典有更多被編篡。

波斯法學家和神學家安薩里是塞爾柱帝國宮廷裡面的學者之一,他們提出了蘇非主義和伊斯蘭教法的融合,這做法讓伊斯蘭神學理論基礎更為豐富。他提出遜尼派俗世和宗教當局之間有所分離的概念,為蘇丹的存在提供了神學理論基礎,蘇丹是哈里發處理國務場所旁邊的處理世俗事務的辦公場所,在當時它只是一個宗教性辦公場所。在教條性問題上讓烏理瑪達成共識的的重要機構,是尼扎姆耶(以其創始人塞爾柱帝國時期的維齊爾 - 尼札姆·穆勒克之名來命名),俗稱madrasas(就是伊斯蘭學校)。這些學校成為整合遜尼派烏理瑪的方式,後者使蘇丹統治合法化。官僚機構由伊斯蘭學校的畢業生赴任,因此,烏理瑪和官僚機構都受到伊斯蘭學校內德高望重的老師影響。[16][20]

《列王紀》對波斯化文化的影響和肯定

基於了解波斯文學的影響力,以及他們進一步的政治企圖,波斯化地區的統治者不僅慣於下令複製《列王紀》的文本,還撰寫自己王朝的史詩,允許宮廷詩人嘗試達到菲爾多西的寫作成就:

因此,與任何一部歷史著作一樣,《列王紀》可以在歷史淵源上,有兩個可被評估的層面:首先,因為它對某一時期的基本事實的留存,做了貢獻;其次,它有意或無意的,對那個時代的思想和政治做了揭示。

——[27]

伊朗人和波斯化的詩人接受了《列王紀》,並且以它作為範本。穆爾塔扎維(Murtazavi)還把這類的作品歸為三類:詩人使用了史詩中未涉及的內容;詩人以馬斯納維的形式的詩來讚美贊助人,以及他們的祖先,以獲取金錢獎勵;詩人為將自己視為如同《列王紀》裡的英雄的統治者創作詩篇。[28]呼應先前薩曼尼德帝國的做法,利用贊助《列王紀》來讓文本合法化。[29]

首先,波斯詩人試圖將年代順序延續到《列王紀》後來的時期,例如伊兒汗國時期的歷史學家哈馬達拉·穆斯陶菲·加茲維尼(卒年公元1334年或1335年)的作品,勝利之書(卒於1334或1335年),包含伊朗從阿拉伯伊斯蘭的征服到蒙古族入侵的歷史,比菲爾多西的著作中的年代更長。[30]這些作品的文學價值必須像詹·立普卡所提醒的,得逐一檢視:“所有這些眾多的史詩不能得到很高的評價,更不用說那些實質上(或字面上)是菲爾多西的仿造品了。但有例外,例如哈馬達拉·穆斯陶菲·加茲維尼的勝利之書是對《列王紀》在歷史上有價值的延續”[31]和夸坦·大布里士在公元1,337年-38年完成的詩篇《Shahanshahnamah》(或稱 Changiznamah),這是他為帖木兒帝國的皇帝卜撒因所寫的蒙古帝國的歷史。

其次,詩人為了報酬,美化了當代統治者的歷史,例如努爾丁·伊本·薩姆斯丁(Nur al-Din ibn Shams al-Din)在公元1361–62年間撰寫的《Ghazannameh》。第三,沒在《列王紀》中被提起的英雄,以及在《列王紀》中的小角色,成了史詩的題材,例如阿薩迪·圖西的公元11世紀史詩作品《Garshāspnāmeh》。這一傳統主要是帖木兒帝國時期所有,如馬里詹·莫雷所說的,導致了伊斯蘭的征服史詩的誕生。[32]另還有扎比侯拉·薩法對史詩的分類:「密理」(milli)(波斯國家的,受菲爾多西史詩的啟發),「塔里基」(tarikhi)(歷史的,模仿尼扎米的作品《亞歷山大之書》),還有「迪尼」(dini),則屬於宗教作品。[33]波斯化文化的另一個靈感來源是波斯詩人魯米,他是最受欽佩,加入插圖,和模仿的浪漫詩篇瑪斯納維的作者。[34]

連同菲爾多西和尼扎米的作品一樣,阿米爾·庫斯洛作品《khamseh》享有很高的聲望,並在各個波斯化的宮廷內製作了多種版本。藝術和藝術史家謝勒(Seyller) 做了一份有用的目錄,列出了文本的所有已知的版本。[35]

蒙古族入侵

公元13、14和15世紀的波斯化世界文化無意中受益於入侵的亞洲部族。成吉思汗(1220年-1258年)和帖木兒(1336年-1405年)領導下的蒙古族推動了中亞和西亞波斯化文化的發展,因為入侵促成高端文化專才新的群聚。許多伊朗人到一些安全避風港中尋求庇護,特別是印度,那裡有學者、詩人、音樂家和精細工匠混雜在一起;由於伊兒汗國和帖木兒帝國建立的帝國體系確保了廣泛的和平,學者和藝術家,思想和技能,以及精美的書籍,和手工藝品在廣大的區域自由流通。伊兒汗國與帖木兒帝國是高端波斯化文化的守護者。在他們的統治下,基於前伊斯蘭伊朗傳統的新建築風格被開發,波斯語文學受到鼓勵,波斯細密畫學校,還有書籍的產出在赫拉特、大不里士還有伊斯法罕建立起來。

在16世紀,波斯化文化與在西邊的阿拉伯世界的截然不同,幼發拉底河是分界線。在社會上,波斯化世界以種族學上定義的精英階級為特徵:統治者及其士兵不是伊朗裔,但行政幹部和文人是伊朗裔。文化事務以一種特殊的語言使用方式為特徵:新波斯語是在國家事務,學術和文學使用的語言,阿拉伯語則是在宗教使用的語言。[26]

薩法維王朝與在西亞的伊朗特質的復興

薩法維王朝於公元16世紀在伊朗占主導地位,這是繼白益王朝之後的第一個伊朗本土王朝。[36][37][38]混合了庫爾德人、突厥人、喬治亞人、切爾克斯人和本都人後裔的薩法維人,他們在公元11世紀移居到阿爾達比勒地區。他們以波斯人的身份,光復西亞和中亞許多地區,建立了獨立的波斯國家,[39]並致力贊助波斯文化[16]。他們讓伊朗成為什葉派抵抗正統遜尼派伊斯蘭教襲擊的精神堡壘,以及成為保存波斯文化傳統,和波斯身份自我意識的儲存庫。[40]

王朝的創始人伊斯瑪儀一世採用了「帕迪沙」(Pādišah-ī Īrān)的頭銜,其隱含的伊朗帝國概念,從阿富汗一直延伸到幼發拉底河和北高加索山脈地區,從阿姆河一直延伸到南方的波斯灣地區,[40]伊斯瑪儀一世的繼任者更進一步,採用了沙阿(萬王之王)的頭銜。薩法維王朝的國王像他們的前任薩珊王朝皇帝們一樣,認為自己是「真主在大地上的影子」(khudāygān)。[40]他們復興薩珊王朝時期建築,建造了宏偉的清真寺和雅緻的查巴花園,並收藏書籍(一名薩法維王朝統治者擁有3,000冊藏書),並贊助 “知識分子”(Men of the Pen),[41]薩法維王朝將什葉派伊斯蘭教帶入波斯,讓波斯社會與在他們西方的強敵,信奉遜尼派伊斯蘭教的鄂圖曼帝國有所區分。[3]

鄂圖曼帝國

公元14世紀初,鄂圖曼帝國在小亞細亞佔有獨大的地位。鄂圖曼帝國贊助波斯文學長達五個半世紀,吸引了大量的作家和藝術家,特別是在公元16世紀時。[42]鄂圖曼帝國宮廷中最著名的波斯詩人之一是費托拉·阿里菲·切萊比(Fethullah Arifi Çelebi),他是畫家,也是歷史學家,他是蘇萊曼紀的作者,這是蘇萊曼一世(西方通稱蘇萊曼大帝)的傳記。[43]在公元17世紀末,鄂圖曼人放棄了在宮廷中和行政管理上使用波斯語為官方語言,而用土耳其語取而代之。這個決定震驚了在印度已經高度波斯化的蒙兀兒帝國。[41]鄂圖曼帝國蘇丹蘇萊曼一世會用波斯語撰寫詩篇。[44]馬歇爾·霍奇森說:

波斯語的興起不僅僅具有文學上的後果:其在伊斯蘭教中具有新的整體文化取向。從此以後,阿拉伯語成為宗教學科甚至在自然科學和哲學的使用主要語言,而波斯語在伊斯蘭教中越發成為一種高貴文化的語言。波斯語甚至更為廣泛的進入學術領域。它是許多其他語言興起的基礎。如土耳其語中即有大量的詞彙源自於傳統的波斯語。

——[21]

針對波斯語言的功用在學者湯因比的作品《歷史研究》中更詳細地說明:

在伊朗的世界裡,在它開始屈服於西化進程之前,新波斯語已經在強大的藝術作品中蛻變為文學形式……成為一種流通的通用語言;在公元16和17世紀之交是它分佈最廣的時期,它的範圍,從西南歐洲的布達佩斯(鄂圖曼帝國在公元1526年在摩哈赤戰役中擊敗西方基督教的匈牙利王國,從它的殘骸中重建)開始,綿延到西南亞洲的印度(在公元1,565年,在印度北部的德干蘇丹國穆斯林統治者,經過塔里克提之戰,擊敗信奉印度教的毗奢耶那伽羅帝國,在奪來的土地之上建立的伊斯蘭繼任王朝),未有間斷。對於這個龐大的,使用新波斯語的文化帝國,它歸功於講土耳其語的帝國締造者的武力,這些帝國締造者自始被培育在伊朗的傳統中,受到新波斯語文學的魅力深深吸引,在軍事和政治上以鄂圖曼帝國的形式出現,併入東正教基督教世界,以及蒙兀兒帝國的印度教世界。帝國締造者以自身文化傳統,把基於東正教基督教的帝國,還有基於印度教的帝國聯結,融入了在伊朗高原,以及阿姆河與錫爾河盆地的伊朗文明家園中新波斯語的範圍。 在蒙兀兒帝國、薩法維王朝和鄂圖曼帝國的鼎盛時期,新波斯語被這一巨大領域的統治者運用為文人必備的基本語言,同時還在這些領域的三分之二中(包括薩法維王朝以及蒙兀兒帝國)被用作官方的行政語言。

——[45]

蘇格蘭及東方學家伊萊亞斯·約翰·威爾金森·吉布是總共六冊的《鄂圖曼詩歌文學史》(A Literary History of Ottoman Poetry)的作者(作者在完成第一冊後因猩紅熱過世,其餘五冊則由另一位英國東方學家接續完成。)[46]吉布的名字因他一系列對於的阿拉伯語、波斯語和土耳其語的研究出版而為人知,這些作品收集在《吉布紀念系列》。吉布對鄂圖曼的詩歌進行了分類。從公元14世紀到19世紀中期左右的“老派”,在此期間波斯語的影響力占主導地位;之後因為西方的影響而產生了“現代派”。吉布在第一卷的介紹中說:

土耳其人很早就採用整個波斯文學體系,包括最細微的部分,而且一樣的毫無疑問,和全心全意的接受伊斯蘭教。

吉布又說,塞爾柱人:

完全歸功於波斯語的輔導,使他們取得了相當程度的文化。大約在公元11世紀中葉,他們(即塞爾柱人)佔領了波斯,當時,蠻族征服者採用了他們文明的臣民的文化。塞爾柱土耳其人迅速將他們的征服往西推進,帶著波斯文化一道……所以,150年後,當蘇萊曼沙阿的兒子(鄂圖曼人的領袖)……來到小亞細亞後,鄂圖曼人驚奇的發現,儘管在塞爾柱帝國內,塞爾柱土耳其語是人民的日常用語,但波斯語仍為宮廷中所使用的語言,且波斯文學和波斯文化更佔有絕對優勢。由於他們與塞爾柱人融為一體,鄂圖曼人,嚴格的來說,才開始受到文學教育,這也是塞爾柱人能教鄂圖曼人的唯一的事。土耳其人不滿足僅向波斯學習如何表達思想。他們跟他們學習如何思考,以及思考所用的方式。在實際事務,日常生活事務,和政府事務中,他們都喜歡運用自己的想法。但是在科學和文學領域,他們與波斯人一起學習,不僅打算學得他的方法,而且還打算進入他的精神面的領域,摸索他的思想,和感受他的感覺。在學習過程裡,只要有一位大師來教他們,他們就會繼續學習。從一開始就將這樣採取的步驟發展成為一種實踐方式;土耳其詩人的慣例是,向波斯人尋求指導並遵循他們那兒可能流行的任何形式。因此,一個世紀以來,鄂圖曼帝國的詩歌繼續亦步亦趨的反映波斯所經歷的幾個階段……首批鄂圖曼帝國的詩人及其繼承者經歷了許多代,竭盡全力用土耳其語寫出其實是波斯詩歌。但是,這並不是他們有意識的目標。他們不一定想要民族詩情;在他們看來,詩歌本身是唯一且不可分割的,用來寫詩歌的語言是不重要的事。

南亞波斯化文化

一般來說,波斯文化最早是由波斯化的突厥人和阿富汗王朝引入印度次大陸(或稱南亞)的。[47]以逃避蒙古人入侵的災難,說波斯語的伊斯蘭學者、歷史學家、建築師、音樂家以及其他波斯高端文化專家的湧入,使南亞社會變得更為豐富多樣。德里蘇丹國的君主是突厥-阿富汗人的後裔,他們依據波斯上流社會的生活方式來過日子。他們贊助波斯文學和音樂,但在建築方面的表現尤為突出,因為他們的建築者借鑒了伊朗伊斯蘭建築,並將其與印度傳統相結合,產生出來的清真寺,宮殿和古墓,這在任何其他伊斯蘭國家中都是無法與其比擬的。[26]像其他波斯宮廷一樣,蒙兀兒帝國宮廷時代的冥想,也傾向於伊斯蘭教蘇菲派的、折衷、靈知(諾斯底主義)的維度,與印度教吠陀主義、本土的巴克蒂以及通俗神智學相似。[48]

突厥-蒙古血統後裔的蒙兀兒帝國在南亞加強了印度-波斯文化。幾個世紀以來,伊朗的學者官員移居到這個地區,他們在波斯化文化和行政管理方面的專業知識使他們在蒙兀兒帝國能夠居於高位。[49]博學的大師和伊斯蘭學校的的網絡,傳授給幾代的南亞年輕人,除了伊斯蘭價值觀和科學之外,還有波斯語和文學。此外,法朗吉·馬哈爾(Farangi Mahall)和德里學院(Delhi College)等教育機構開發了創新的綜合課程,促使講波斯語的南亞人現代化。[49]他們培植波斯藝術,吸引來自布哈拉、大不里士、赫拉特、設拉子和在大伊朗的其他城市的藝術家,建築師到他們的宮廷服務。蒙兀兒帝國皇帝沙賈漢下令建造的泰姬陵及附帶的查巴花園,就是為他過世的伊朗王妃所作。

伊朗的詩人中,譬如說薩迪·設拉茲、哈菲茲、魯米與尼扎米等,是波斯化世界中蘇菲派神秘主義的大師,是蒙兀兒帝國偏愛的詩人。他們的作品呈給蒙兀兒帝國的圖書館,被列入帝國皇帝的珍藏,皇室成員間互相饋贈;皇帝阿克巴和賈漢吉爾經常引用作品的內容,表明他們花了不少心力鑽研。賈漢吉爾與沙賈漢父子兩位皇帝,在薩迪·設拉茲的一部詩集作品《真境花園》上留下的親筆簽名,表明這是他們最珍貴的收藏。[50]沙賈汗贈送一部《真境花園》給嘉罕娜拉(沙賈汗的長女,擁有第一夫人的頭銜),由於書中有她的記錄以及簽名而為後人知曉。[50]沙賈漢還認為這部作品很有價值,值得在公元1,628年贈送給英格蘭國王一部,作為禮物,這部書目前收藏在都柏林的切斯特·比替圖書館內。皇帝經常拿出自己的祖父胡馬雍收藏的哈菲茲的詩集(Dhawan),尋求靈感,這樣的事件有次由他親筆記載在詩集中,這部詩集現存於巴特那的庫達巴赫什東方圖書館內。[51]宮廷詩人納齊裡(Naziri)、烏爾菲(Urfi)、法伊茲、可汗卡南(Khan-i Khanan)、祖赫里(Zuhuri)、薩納伊、庫德西(Qodsi),塔利卜·阿穆里與阿布·塔利卜·卡利姆(Abu Talib Kalim)都是大師,他們都深具相同的蘇菲派精神,因此遵循任何波斯化宮廷的規範。[notes 2]

在蒙兀兒帝國宮廷的圈子中,他們通過波斯化文化,傾向蘇菲派神秘主義,也經由皇帝阿克巴的庫存藏書得到證實,尤其是他的史官阿布·法茲爾在他的作品「A′iin-ī Akbarī.」中提起。經常在皇帝面前朗讀的一些書籍包括:尼扎米的瑪斯納維(Mathnawi)格式詩集、阿米爾·庫斯洛的作品、沙拉夫·曼納里(Sharaf Manayri)和拉赫曼·雅米的作品、魯米的瑪斯納維詩集、阿瓦迪·馬拉格的作品“Jām-i Jam”、薩納伊的作品、凱卡武斯的作品卡巴斯·那馬、薩迪·設拉茲的真境花園和薩迪的布斯坦、哈加尼以及安瓦里的詩集。[52][53]

這種對知識追求的對稱性一直持續到公元19世紀末,當時波斯的一家報紙 Miftah al-Zafar(1897年)發起成立了教育、文學、科學學院(The Society of Education, lit. of sciences)這是一所致力於強化波斯語作為科學語言的學院。[48]

波斯化文化的媒介

波斯詩歌(蘇菲主義詩歌)

從大約公元12世紀開始,波斯的抒情詩就充滿靈性和深度的虔誠,這是在早期作品中所缺乏的。這種發展是由於神秘經驗的廣泛傳播。蘇非主義在所有穆斯林土地上都有所發展,但它文學上的表達,則是在波斯文化影響範所及的國家裡面達到巔峰。為了抵制僵化的伊斯蘭神學和律法的形式,神秘主義試圖通過奉獻和愛心的行動,而不是僅僅通過儀式和遵從戒律來接近神。蘇非主義宗教情感的焦點是對上帝的愛,他們自然而然地以抒情的方式表達這種情感,而波斯神秘主義者,通常具有非凡的敏感性,並擁有詩歌創作的熱情,他們毫不猶豫地表達出來。公元11世紀著名的蘇非主義、梅阿納的阿布·薩伊德經常透過他自己的愛情四行詩(以及其他形式的詩歌)來表達自己的精神上的渴望,他和內沙布爾的阿塔連同法卡丁·伊拉克等神秘詩人一起,讓神秘主義成為社會認可,甚至是在波斯化社會裡面成為一種時尚的抒情詩的主題。此外,隨著蘇非主義的組織和中心(Khaneghah,英文翻譯為 House of Pressent,或可稱為當下的所在)在整個波斯社會中傳播,波斯的神秘詩思想逐漸成為大眾文化的一部分,以至於那些不屬於蘇非主義的詩人也開始嘗試在其作品中表達神秘的思想和意象。[54]

什葉派

波斯繪畫

._Portrait_of_Fath_'Ali_Shah_Qajar%252C_1815.jpg.webp)

幾乎每一個波斯藝術作品都會伴隨有文字說明。在公元14世紀和15世紀後期,伊朗的政治控制權在帖木兒人手中,他們將首都從西部的大不里士遷移到東部的撒馬爾罕以及赫拉特。公元 15世紀上半葉,侍奉帖木兒帝國蘇丹的伊朗藝術家開發出極為細緻,類似珠寶製作的繪畫風格,這種波斯繪畫的發展,被稱為“赫拉特流派的波斯繪畫”。

當薩法維王朝在公元1,501年上台,將伊朗的東西兩部地區統一,兩地的波斯繪畫風格便開始融合。薩法維王朝的前兩位統治者,伊斯瑪儀一世和塔赫瑪斯普一世治下的政治統一,同時定都在帝國西部的大不里士,導致波斯藝術家離開了赫拉特。 博赫扎德是當時伊朗最著名的畫家之一,被譽為“波斯繪畫大師”,他的作品影響了許多其他波斯畫家,包括禮薩·阿拔斯和蘇丹·穆罕默德。他最精彩絕倫的波斯繪畫例子是接受塔赫瑪斯普一世的委託,在約公元1522年-1525年,為豪華版的《列王紀》完成的《蓋玉馬的宮廷》(The Court of the Gayumars),請參考《塔赫瑪斯普一世的列王紀》。這幅畫描繪了史詩中傳說中的第一位皇帝蓋玉馬的宮廷。

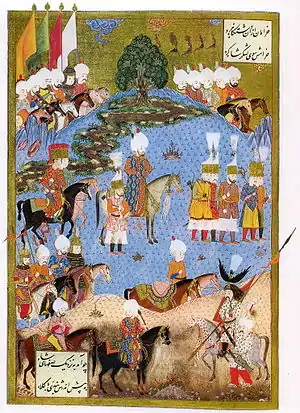

在安納托利亞,公元15世紀下半葉,土耳其人統治者的宮廷發展出另一種興旺的繪畫派。鄂圖曼細密畫的風格源自波斯,尤其是在設拉子的繪畫。[55]鄂圖曼帝國蘇丹蘇萊曼一世的長期統治使他的繼任者塞利姆二世(統治期間為公元1566年-1574年)可以不用操心軍事征服,而享受宮廷的樂趣。展覽中的一幅蘇丹塞利姆二世繪畫,描繪了他在做自己最喜歡的消遣活動-飲酒,這使他獲得了“酒鬼塞利姆”的綽號。[56]

到16世紀中葉,薩法維王朝宮廷的一些伊朗藝術家已經遷移到伊斯坦堡。有些則是跟著蒙兀兒帝國皇帝胡馬雍的隨從前往印度,胡馬雍流亡伊朗,在公元1555年返回印度。然而,是在胡馬雍的兒子和繼任者阿克巴(統治期間為公元1556年-1605年)的宮廷中,蒙兀兒帝國的繪畫才有自己的風格。

這種新風格中最重要的早期項目,是由一組印度藝術家:有穆斯林以及印度教徒,製作的14卷的《哈姆扎紀》,英文翻譯可寫為哈姆扎納瑪歷險記(Adventures of Amir Hamza),這部大作由兩位波斯移民藝術家米爾·薩伊德·阿里和阿布·薩馬德指導。阿克巴風格的繪畫將波斯繪畫的精確,線性風格,與印度土著繪畫的活力,和充滿活力的調色融為一體。隨著歐洲風格的視角和造型的引入,蒙兀兒帝國繪畫從公元1,580年代到17世紀中葉變得越來越趨向自然主義,但是鄂圖曼帝國和蒙兀兒帝國兩者繪畫的核心仍然是波斯的。

伊朗在諾魯孜節和跳火節的慶祝活動

諾魯孜節一詞最早出現於公元2世紀的波斯記錄,但在阿契美尼德帝國時代(約公元前550年-330年)這已是一個重要的日子,波斯統治下,來自不同國家的國王向皇帝呈貢禮物。有人認為建造著名的波斯波利斯建築群,或至少阿帕達納宮和“百柱廳”,是為了慶祝諾魯孜節。但是,在阿契美尼德帝國的銘文上並沒提過。後來,這個日子成為安息帝國的國定假日(統治期間約公元前247年-224年)。在皇帝弗洛伽希斯一世統治期間(公元51年-78年),有一些資料特別提起慶祝諾魯孜節,但並沒有細節的說明。

薩珊王朝(公元224年-651年)的建立者阿爾達希爾一世登基後,出現了關於慶祝諾魯孜節的大量記錄。在薩珊王朝統治時期,諾魯孜節被作為一年中最重要的日子來慶祝。王室慶祝諾魯孜節的大多數傳統,例如接見民眾、發送現金禮物和赦免囚犯,都是在薩珊王朝時代建立的,甚至一直持續到現代。

在公元650年,伊斯蘭教傳入波斯,諾魯孜節與薩德節(在冬季中旬慶祝)一起倖存下來。其他慶祝活動,如蓋漢巴(Gahanbar)和梅赫雷根(Mehregan)最終被擱置,或者僅由瑣羅亞斯德教信徒繼續舉行,瑣羅亞斯德教信徒甚至將這種活動帶到土耳其。但是,諾魯孜節甚至被伊斯蘭教的早期創始人所尊重。有記載正統哈里發時期的哈里發曾主持諾魯孜節的慶典,在阿拔斯王朝時期,它被當作主要的皇家假日。

隨著哈里發帝國的滅亡,以及隨後的薩曼尼德帝國和白益王朝等波斯王朝的重新崛起,諾魯孜節被提升到更高的地位。白益王朝復興了薩珊王朝的傳統,並恢復了許多較小,曾被哈里發取消的慶祝活動。甚至入侵的土耳其入和蒙古族也未曾試圖利用其他的慶祝活動來廢除諾魯孜節。因此,諾魯孜節仍然在波斯領土上,是官民最主要的節慶活動。

結論

由於廣泛的文化區域在政治上仍然存在分歧,因此帝國之間的強烈對立刺激了波斯化文化的變化出現。 公元1500年後,伊朗文化發展出自己的鮮明特色,並加入了強烈的前伊斯蘭,和什葉派伊斯蘭文化。雖然美索不達米亞被鄂圖曼帝國佔領,但伊朗與伊拉克南部(蘇美爾/巴比倫尼亞)之間的古老文化聯繫仍然牢固而持久。從阿塞拜疆、亞美尼亞、喬治亞與北高加索的部分地區仍可看得出,波斯與高加索地區的古老文化,基因遺傳,和歷史的關係一直持續到今日,即使在19世紀的俄羅斯-波斯戰爭後,這些地區被俄羅斯帝國奪走,依然如此。在地中海東邊的安納托利亞、敘利亞和埃及兩地人民文化,多少是獨立發展的。印度後來發展出一種充滿活力的,完全不同的南亞風格,幾乎沒有蒙兀兒帝國曾經贊助過的印度波斯文化的殘餘。[57][58]今日的中亞,由於越來越孤立,幾乎仍停留在全面的波斯化。而鄂圖曼土耳其的發展不同,土耳其民族主義自從土耳其立國後就開始發展。

参见

- 波斯化

- 突厥-波斯文化

注释

- Hodgson says, "It could even be said that Islamicate civilization, historically, is divisible in the more central areas into an earlier 'caliphal' and a later 'Persianate' phase; with variants in the outlying regions—Maghrib, Sudanic lands, Southern Seas, India,... (p. 294)"

- For the influence of Rumi's poetry on contemporary poetics, see Schimmel, The Triumphal Sun: 374.78; for Mughal poetry, see Ghani, A History of Persian Language and Literature; Rahman, Persian Literature; Hasan, Mughal Poetry; Abidi, .Tālib-I Āmulī; idem, .Qudsi Mashhadi.; Nabi Hadi, Talib-i Amuli; Browne, A Literary History, vol. IV: 241.67.

参考文献

- Arjomand, Said Amir. . 2004. ISBN 978-81-7304-667-4.

- Lawrence, Bruce B. . Peter J. Katzenstein (编). . Routledge. 2009: 157–175. ISBN 978-0-203-87248-2.

Persianate is a new term, first coined by Marshall Hodgson to offer a different explanation of Islam in the world system than that extrapolated from Wallerstein. While Persianate depicts a cultural force that is linked to Persian language and to self-identifiying Persians, Persianate is more than either a language or a people; it highlights elements that Persians share with Indo-Aryan rulers who preceded Muslims to the subcontinent. Two elements are paramount: hierarchy ... (and) deference

- Hodgson, Marshall G. S. . Chicago: University of Chicago Press. 1974.

- Özgündenli, O. . online.

- Luther, K.A. . online.

Saljuq activity must always be viewed both in terms of the wishes of the sultan and his Khorasanian, Sunni advisors, especially Nezām-al-molk ...

- . online.

Because the Turkish Seljuqs had no Islamic tradition or strong literary heritage of their own, they adopted the cultural language of their Persian instructors in Islam. Literary Persian thus spread to the whole of Iran, and the Arabic language disappeared in that country except in works of religious scholarship

- "Timurids". The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.). New York City: Columbia University. Archived from the original on 2006-12-05. Retrieved 2006-11-08.

- David J. Roxburgh. The Persian Album, 1400–1600: From Dispersal to Collection. Yale University Press, 2005. pg 130: "Persian literature, especially poetry, occupied a central role in the process of assimilation of Timurid elite to the Perso-Islamicate courtly culture, and so it is not surprising to find Baysanghur commissioned a new edition of Firdawsi's Shanameh"

- Lehmann, F. "Zaher ud-Din Babor – Founder of Mughal empire". Encyclopaedia Iranica (Online ed.). New York City: Columbia University Center for Iranian (Persian) Studies. pp. 320–323. Archived from the original on 2007-10-13. Retrieved 2006-11-07. His origin, milieu, training, and culture were steeped in Persian culture and so Babor was largely responsible for the fostering of this culture by his descendants, the Mughals of India, and for the expansion of Persian cultural influence in the Indian subcontinent, with brilliant literary, artistic, and historiographical results

- . SOAS. [2012-11-28].

- Özgündenli, O. . online.

- , 2: 145–63, 2004

- . . 12, fasc. 4: 403–11. 2004.

- Walter, F. . .

- Euben, R. L. . Princeton, USA: Princeton University Press. 1999.

- Canfield, Robert. . Cambridge University Press. 1991.

- Shahbazi, A. Shapur (2006). "Sassanian Dynasty". Encyclopaedia Iranica (online ed.). Archived from the original on 2010-01-09.

- Boyce, Mary. . BSOAS. 1967: 30.

- Boyce, Mary. . Encyclopaedia Iranica. December 1989 [10 October 2013].

- Frye, R.N. . London and New York: Weidenfeld and Nicolson. 1975.

- Hodgson, Marshall G. S. . 2. Chicago, USA. 1974: 293.

- Arjomand, Said Amir. . Journal of Persianate Studies. 2008, 1 (4): 2.

- Lentz, T. W.; Lowry, G. D. . Washington, DC, USA: Smithsonian Press. 1989: 126.

- Chambers, R. L. . University of Chicago. 2000.

- Daftary, F. . M.S. Asimov; C.E. Bosworth (编). 4–1. UNESCO Publishing, Institute of Ismaili Studies.

- kram, S. M (1964). Muslim Civilization in India. New York, USA: Columbia University Press.

- Woodhead, C. . Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 1983, 75: 174.

- Murtazavi, Manuchihr. . . Tabriz: Mu'assasah-i Tarikh va Farhang-i Iran, SH/1358. : 554–555.

- Meisami, Julie S. . Edinburgh, UK: Edinburgh University Press. 1999: 37.

- . . Tehran, Iran: Markaz-i Nashr-i Danishgahi-i Iran; Vin: Akadimi-i ‘Ulum-i Utrish. 1999.

- Rypka. . : 165.

- Molé, Marjan. . La Nouvelle Clio 5. 1953: 377–393.

- Safa, Z. . Tehran, Iran: Amir Kabir. 1990.

- Quint, D. . Princeton: Princeton University Press. 1993: 15.

- Seyller, John. . Baltimore, USA: Walters Art Museum. 2001: 143–58.

- Savory, Roger M. . online. 2005.

- Savory, Roger M. . . 1965.

- . XII: 873 (德语).

- Savory, R.M. . Cambridge, UK: Cambridge University Press. 1980: 3.

- Hillenbrand, R. (1999). Islamic art and Architecture. London, UK. ISBN 978-0-500-20305-7.

- Titley, Norah M. . Austin, USA: University of Texas. 1983.

- Yarshater, Ehsan. . Ehsan Yarshater (编). . Columbia Lectures on Iranian Studies 3—37. Albany, USA: Bibliotheca Persica and State University of New York. 1988: 15.

- Yazıcı, Tahsin. "Čelebi". Encyclopaedia Iranica. Archived from the original on November 18, 2007. Retrieved February 10, 2007.

- Halman, Talat S. .

- Toynbee, Arnold J. V. : 514–15.

- . www.iranicaonline.org. [2020-01-27].

- Sigfried J. de Laet. History of Humanity: From the seventh to the sixteenth century UNESCO, 1994. ISBN 978-9231028137 p 734

- Rizvi, S. . . New Delhi, India. 1993.

- Fisher, M. H. . Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East (Duke University Press). 2001, 21 (1–2): 24–32. doi:10.1215/1089201X-21-1-2-24.

- Soudavar. .

- Prince Khurram's (Shahjahan) own specimen of calligraphic verses of Hafiz is in the Rampur Raza Library, Rampur (hereafter RL) (Siddiqi, Rampur Raza Library: pl. 24).

- Browne, E.G. . II and III. Cambridge. 1951.

- Arberry, A.J. . London. 1958.

- . Iransaga.

- . 2. 2004: 126–44.

- . Encyclopedia Britannica. [2020-01-27] (英语).

- Shamil, S. . Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East (Duke University Press). 2004, 24.

- Delvoye, F. . . The International Institute for Asian Studies (IIAS). 1996.