魏森堡号战列舰

魏森堡号战列舰(德語:[註 1])是德意志帝国的首批远洋战列舰之一,是为纪念1870年普法战争中的魏森堡战役胜利而命名。它是勃兰登堡级前无畏舰的第三艘,其它姊妹舰还包括有勃兰登堡号、韦尔特号和腓特烈·威廉选帝侯号。舰只于1890年5月在斯德丁的伏尔铿船厂开始龙骨架设,1891年下水并至1894年完工。勃兰登堡级战列舰在三座双联装炮塔中装备有六门大口径炮,而非同期其它海军所惯常采用的双炮塔四门炮标准。

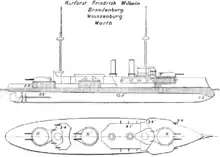

魏森堡号于1902年的石版画 | |

| 历史 | |

|---|---|

| 艦名 | 魏森堡号 |

| 艦名出處 | 魏森堡战役 |

| 建造者 | 斯德丁伏尔铿船厂 |

| 動工日 | 1890年5月 |

| 下水日 | 1891年12月14日 |

| 服役日 | 1894年10月14日 |

| 除籍日 | 1910年7月31日 |

| 结局 | 1910年售予奥斯曼帝国 |

| 艦名 | 图尔古特雷斯号 |

| 艦名出處 | 图尔古特雷斯 |

| 獲取日 | 1910年9月12日 |

| 结局 | 1957年拆解报废 |

| 技术数据 | |

| 艦級 | 勃兰登堡级战列舰 |

| 排水量 | 10670吨 |

| 全長 | 115.7米 |

| 全寬 | 19.5米 |

| 吃水 | 7.9米 |

| 動力輸出 | 7431千瓦特 |

| 動力來源 | 双轴三胀蒸汽机 |

| 速度 | 16.5节 |

| 續航距離 | 4300海里以10节 |

| 乘員 | 568人 |

| 武器裝備 |

|

| 装甲 | |

在德国舰队的前十年役期中,魏森堡号跟随第一支队服役。由于19世纪末和20世纪初的国际局势相对平稳,这一时期主要局限于训练和对外国港口的友好访问。尽管如此,在第一次世界大战前的二十年里,这些训练演习对德国海军战术学说的发展有着重大意义,尤其是在阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨的指导下。它及其姊妹舰仅有过一次重大海外部署,即义和团运动期间于1900-1901年间被派遣至中国。舰只于1904-1905年期间进行了大规模的现代化改造。

1910年,魏森堡号被售予奥斯曼帝国,并根据16世纪著名的奥斯曼海军将领而更名为图尔古特雷斯号(土耳其語:)。它在巴尔干战争期间被广泛运用,主要是为奥斯曼的地面部队提供火炮支持。它也参与了与希腊海军的两次海上交锋——1912年12月的伊里海战以及次月的利姆诺斯海战,两场战役均以奥斯曼海军的失败告终。在奥斯曼帝国加入第一次世界大战后,图尔古特雷斯号曾对达达尼尔海峡沿岸的防御工事提供支持直到1915年中期,并于1915年8月退役至战争结束。战后按照和约,舰只本应割让给大日本帝国作为战争赔偿,但由于土耳其獨立戰爭的爆发,最终没有完成交割,而是继续留在土耳其,并加入新生的土耳其海军。从1924年至1933年间,它作为教练船被重新启用,然后又在1950年以前担任宿营船,直至拆解报废。

设计

作为德意志帝国海军建造的首批前无畏战列舰船级,魏森堡号是四艘勃兰登堡级战列舰的3号舰[1]。在威廉二世于1888年6月加冕德意志皇帝之前,帝国海军仅为一支主职本土防御的沿岸舰队,并由帝国海军部国务大臣列奧·馮·卡普里維于1880年代订购了许多岸防舰[2]。1888年8月,对海军事务有着浓厚兴趣的德皇任命海军中将亚历山大·冯·蒙斯接替卡普里维的职务,并指示他在1889-1890年度的海军预算中加入四艘战列舰。相比起前任所强调的岸防策略,蒙斯更青睐于战列舰队。他取消了卡普里维授权的最后四艘岸防舰,转而订购四艘万吨级别的战列舰。尽管它们是德国建造的首批现代化战列舰,预示着提尔皮茨时代公海舰队的来临,但这些舰只仅是作为建造计划的一部分而授权,反映了1880年代由绿水学派引起的战术和战略的混乱。[3]

魏森堡号的全长为115.7(379英尺7英寸),有19.5(64英尺0英寸)(加装防鱼雷网后为19.74(64英尺9英寸))的舷宽,以及7.6(24英尺11英寸)的前吃水和7.9(25英尺11英寸)的后吃水。舰只所设计的标准排水量为10,013公噸(9,855長噸),满载排水量则达10,670公噸(10,500長噸)。它配备有两组三缸三胀蒸汽机以驱动三副螺旋桨来实现。动力装置的额定功率为10,103匹指示馬力(7,534千瓦特),最高速度达16.5節(30.6每小時)。而标准船员编制则为38名军官及530名士兵。[1]

舰只在当时显得十分独特,因其主舰炮是由布置在三座双联装炮塔中的六门280毫米箍炮组成,而非同时代战列舰典型的四门炮[2]。其中舰艏和舰艉炮塔的炮管长度为40倍径[註 2],中部炮塔则载有较短的35倍径炮管。副炮是由八门105毫米35倍径速射炮和八门88毫米30倍径速射炮组成,同样装在炮廓内。武器套件中还有六具450毫米鱼雷发射管,均布置于船体水上部分的旋转支架上。[1]尽管主炮较当时其它主力舰更重,但与其它战列舰相比,勃兰登堡级舰只的副炮被视为弱项。[2]

魏森堡号受到镍钢克虏伯装甲的保护,这是一种强度更大的新型钢材。其装甲带在中央部分的厚度达400(16英寸),用于保护弹药舱及轮机舱。甲板装甲的厚度为60(2.4英寸)。而主炮塔的炮座则以300(12英寸)厚的的装甲板覆盖。[1]

服役历史

德国役期

作为同级的3号舰,魏森堡号是根据合同代号“C”[註 3]作为新增编入舰队的单位进行订购,并于1890年5月在斯德丁的伏尔铿船厂开始架设龙骨,建造编号为199。[1]作为第三艘下水的同级舰,魏森堡号于1891年12月14日滑下船台。它于1894年8月28日开始非正式入役以进行海上试航,并持续至9月24日。同年10月10日,该舰在海军上校威廉·冯·比希塞尔的指挥下正式投入使用,海军中校爱德华·冯·卡佩勒则担任副舰长。魏森堡号随后进行了进一步的试验,并于1895年1月12日完成后被分配至第一战列分舰队的第一支队,在那里最初进行单独训练。[6]

建成至1900年

1895年5月下旬,舰队在北海进行演习,并随着舰队访问奥克尼群岛的柯克沃尔后结束[7]。分舰队于6月初回到基尔,在那里为威廉皇帝运河的通航作准备。在通航仪式上,它们于基尔湾向外国代表团展示了战术训练。[8]7月1日,德国舰队开始进入大西洋的大规模巡航;在8月初的返航途中,舰队停留在怀特岛出席考斯帆船周。8月10日,舰队返回威廉港,开始准备当月下旬举行的秋季舰队演习。首场演练于8月25日在黑尔戈兰湾启动。然后,舰队穿越斯卡格拉克海峡驶向波罗的海;强烈风暴对许多舰艇造成重大伤害,其中S41号鱼雷艇在风暴中倾覆,仅三人获救。舰队随即在基尔短暂停留,然后前往卡特加特海峡和大贝尔特海峡恢复展开包括实弹射击在内的演练。演习主项自9月7日开始,内容为从基尔至波罗的海东部的模拟攻击。后续的演习则在波美拉尼亚沿岸和但泽湾完成。[9]9月14日,德皇威廉二世在耶斯霍夫特对舰队进行了一次海上阅兵,宣告演习结束。1896年遵循了与前一年基本相同的训练模式。4月进行了舰只单独训练,4月底至5月初则在北海展开分舰队训练。其中包括出访荷兰港口弗利辛恩和纽维迪普。额外的演练从5月下旬持续至7月下旬,分舰队进一步驶向北海北部,并频繁进入挪威水域。5月11日至18日,这些舰只造访了卑尔根。在演习期间,威廉二世陪同到访的中国直隶总督李鸿章于基尔视察了舰队。[10]8月9日,练习舰队在威廉港集结以进行每年一度的秋季舰队演习[11]。

魏森堡号及舰队余部在1897年上半年都遵循常规的例行单独和分舰队训练模式[12]。传统的训练进程于8月初中断,当时威廉二世携皇后奥古斯塔前往喀琅施塔得访问俄国皇室;而第一分舰队的两个支队受命陪同德皇。它们已于8月15日返抵但泽的诺伊法瓦泽,并在那里加入舰队余部参加年度秋季演习。这次演习充分体现了帝国海军部新任国务大臣、海军少将阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨以及第一分舰队新任指挥官、海军中将奥古斯特·冯·托姆森的战术思维。这些新战术注重精准的射击,尤其是更远的距离的情况下——尽管所需的纵列阵型会导致战术严重僵化。汤姆森所强调的射击为德国在第一次世界大战期间的优异射术奠定了基础。[13]在射击演练期间,魏森堡号凭借在第一分舰队的卓越精准度而赢得“恺萨射术奖()”。在8月21-22日夜间,D1号鱼雷艇不慎撞上并击沉了魏森堡号的一艘舰载驳船,造成2人死亡。[7]演习于9月22日在威廉港结束。12月初,第一支队在卡特加特海峡和斯卡格拉克海峡进行演习,但由于船员短缺,进程被迫缩短。[13]

从1898年2月20日至28日,魏森堡号曾短暂担任分舰队旗舰[7]。舰队于这一年波澜不惊的完成了传统的单独和舰队训练,并且加入了出访不列颠群岛的行程。期间分别在皇后镇、格里诺克和柯克沃尔停留。8月14日,舰队在基尔集结以进行年度秋季演习。内容包括对梅克伦堡沿岸实施模拟封锁以及在但泽湾与假想的“东方舰队”交战。在返回基尔途中,一场严重的风暴袭击了舰队,对许多舰艇造成重大伤害并致使S58号鱼雷艇沉没。舰队转而经行威廉皇帝运河并继续在北海进行演习。演习于9月17日在威廉港结束。[14]魏森堡号再度赢得恺萨射术奖[7]。12月,第一支队在艾克恩峡湾进行炮术和鱼雷训练,然后至卡特加特海峡和斯卡格拉克海峡进行支队训练。在此期间,支队从12月9日至13日到访了瑞典的孔斯巴卡。而在返回基尔后,第一支队的舰只全数进入船坞进行冬季保养。[14]

1899年4月5日,魏森堡号出席了为纪念第一次石勒苏益格战争的艾克恩峡湾海战胜利50周年的庆祝活动。5月,第一及第二支队,连同波罗的海的预备役支队一起展开了进入大西洋的大规模巡航。在航行期间,第一和第二支队分别经停于多佛尔和法尔茅斯补充燃煤。第一支队随即至法尔茅斯与第二支队会合,然后共同离开比斯开湾,于5月12日抵达里斯本。在那里,它们与英国海峡舰队的八艘战列舰及四艘装甲巡洋舰相遇。德国舰队随回驶往德国,于5月24日再次抵达多佛尔。它们在当地参加了为纪念英国女王维多利亚诞辰80周年的海上阅兵。舰队于5月31日返抵基尔。[15]

7月,舰队在北海举行分舰队演习,其中包括与陆军第九军一起进行的岸防演练。8月16日,舰队再次于但泽集结以进行年度秋季演习。[15]演习在波罗的海开始,舰队于8月30日穿越卡特加特海峡和斯卡格拉克海峡,进入北海进行进一步的演习,并持续至9月7日。第三阶段的演习于9月8日至26日在卡特加特海峡和大贝尔特海峡进行。当演习结束后,舰队又进入船坞进行例行保养。1900年是以单独和支队演练作为开端。3月中旬,分舰队在基尔集结,然后是4月的鱼雷和射击训练以及波罗的海东部之旅。从5月7日至26日,舰队在北海北部进行了一次大型训练巡航,其中包括5月12日至15日在设得兰群岛停靠、以及5月18日至22日在卑尔根停靠。[16]至7月8日,魏森堡号和第一支队的其它舰只被重新整编至第二支队[17]。

义和团运动

在1900年的义和团运动期间,中国的民族主义者围攻北京的外国公使馆,并杀害了德国公使克林德[18]。这一系列针对西方人的拳民暴行促使德国与其它七大强国——英、俄、奧、、法、美、日缔结联盟[19]。当时,在中国的西方士兵数量太少,不足以击败义和团[20];北京的八国联军官兵总数仅为400余人[21]。而德国在当地的主要军事力量为东亚分舰队,它由防护巡洋舰奥古斯塔皇后号、汉萨号、赫塔号以及小巡洋舰伊伦娜号、葛冯号和炮艇美洲豹号、鸡貂号所组成[22]。德国还有一个500人的分遣队驻扎在大沽;再结合其它国家的部队,兵力约为2100人[23]。在英国将军爱德华·霍巴特·西摩尔的率领下,这些人试图突入北京,但由于强烈的抵抗而被迫停滞于天津[24]。为此,德皇决定派遣远征部队至中国以加强东亚分舰队。远征部队由魏森堡号及其三艘姊妹舰、六艘巡洋舰、十艘货船、三艘鱼雷艇和六个海军兵团组成,受德国元帅阿尔弗雷德·冯·瓦德西指挥[25]。

7月7日,第二分舰队司令、海军少将理夏德·冯·吉斯勒报告他的舰只已完成行动准备,并于两天后离港。四艘战列舰及赫拉号通报舰通过威廉皇帝运河,在威廉港停靠以便与远征部队的其它单位集结。7月11日,部队从玉石湾起航驶向中国。它们于7月17-18日在直布罗陀停留加煤,并于7月26-27日穿越苏伊士运河。在红海的丕林岛补充更多的燃煤后,舰队于8月2日进入印度洋。8月10日,这些舰只抵达锡兰的科伦坡,并于8月14日通过马六甲海峡。它们于8月18日抵达新加坡并于五天后离开,至8月28日来到香港。两天后,远征部队在上海下游带的吴淞口锚区驻泊。[26]当德国舰队抵达时,北京的外国公使馆之围已经由八国联军的其他成员部队所解除。

随着局势日趋平静,四艘勃兰登堡级舰只于1900年末和1901年初被分别送往香港或日本的长崎进行大修[28];其中魏森堡号是去往香港,工期从从1900年12月6日持续至1901年1月3日。2月8日至3月23日,它在青岛停留,并进行了射击和战术演练。[29]5月26日,远征部队收到了召回德国的命令。舰队在上海完成物资补充后,于6月1日离开中国海域。舰队于6月10日至15日在新加坡停留加煤,然后继续前往科伦坡,并从22日至26日在当地停留。为了抵御季风,舰队被迫在塞舌尔的马埃岛停靠,以补充更多的燃煤。然后,舰队又分别在亚丁和塞德港停留一天作加煤。它们于8月1日抵达加的斯,然后与第一支队会合,共同驶回德国。两支部队在抵达黑尔戈兰岛后分开,其中远征部队于8月11日回到玉石湾锚地,并受到了时任帝国海军总监、海军上将汉斯·冯·克斯特的检阅。翌日,远征部队就地解散。[30]德国政府最终为此次出征付出了超过一亿马克的代价。[31]

1901-1910年

从中国远征归来后,魏森堡号被送往威廉港帝国船厂的旱坞进行大修[29]。1901年末,舰队展开了前往挪威的巡航。1902年的训练模式与往年相同;第一分舰队于4月25日开始大型训练巡航。它们先是驶往挪威海域,然后绕过苏格兰的北端,并在爱尔兰海域停留。这些舰只于5月28日返回基尔。[32]在8月的年度舰队演习开始之前,魏森堡号发生了一场事故并导致其舰艏撞角损毁;为了应对演练,舰只在艏部安装了木质加固梁。演习结束后,魏森堡号于9月29日退役,它在支队中的位置由新式战列舰韦廷号所取代。[29]

四艘勃兰登堡级舰只因大型重建工程而全数停止使用[32]。在现代化改造的过程中,艉部舰艛增设了一座带有舷道的第二司令塔[33]。魏森堡号及其姊妹舰的锅炉以更新的样式取代,并降低了并舯部舰艛的高度[2]。工程还包括提高舰只的贮煤能力和加装一对105毫米炮。当局最初还有以装甲炮台的中等射程炮取代舰舯280毫米炮塔的计划,但因成本过高而放弃。[34]1904年9月27日,魏森堡号重新入役,并被分配至第二分舰队以取代老式岸防舰希尔德布兰德号的位置[29]。两个分舰队是以惯常驶入波罗的海的训练结束了这一年波澜不惊的训练日程。1905年的上半年,魏森堡号同样平安无事的度过。7月12日,舰队展开前往北部海域的年度夏季巡航;期间舰只曾于7月20-24日停靠于哥德堡和8月2-7日停靠于斯德哥尔摩。行程于两天后结束,之后是当月下旬进行的秋季舰队演习。12月,舰队又在波罗的海完成了惯常的训练巡航。[35]

舰队于1906年是按常规的进程展开单独和部队训练,仅在7月中旬至8月初被驶往挪威的巡航所中断。年度秋季演习如常举行。[36]当演习结束后,魏森堡号于9月28日裁减了其船员数量,并被转移至北海预备役分舰队()。它参加了1907年的舰队演习,但于9月27日再度退役,尽管它仍然保留有在预备役分舰队的正式编制。舰只于1910年8月2日重新启用,以便随第三分舰队参加年度演习,但在几天后,魏森堡号和腓特烈·威廉选帝侯号便收到了被售予奥斯曼帝国的通知。8月6日,它离开分舰队,并于14日与腓特烈·威廉选帝侯号一同从威廉港出发。它们于9月1日抵达奥斯曼帝国。[29]

奥斯曼役期

1909年末,德国的驻外武官开始与奥斯曼帝国进行磋商,讨论将德国军舰售予奥斯曼海军以对抗希腊海军扩张的可能性。经过漫长的谈判,包括奥斯曼试图购买冯·德·坦恩号、毛奇号和格本号中的一艘或多艘新式战列巡洋舰后,德国人提出以1000万马克的价格出售四艘勃兰登堡级战列舰。奥斯曼人最终选择了购买腓特烈·威廉选帝侯号和魏森堡号,因为它们是装备有更现代化镍钢装甲的同级舰。[37]两艘战列舰分别根据16世纪的奥斯曼著名将领图尔古特雷斯和巴巴罗萨·海雷丁进行重命名[33][38]。它们于1910年9月1日移交[40],并由德国国家海军办公室于9月12日正式从海军名录中除籍,倒签日期为7月31日[29]。然而,奥斯曼海军在装备图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号时遇到了很大的困难;军方不得不将经过训练的水兵从舰队余部中抽调出来,只是为了给两艘战列舰配备船员[41]。两艘舰在投入奥斯曼海军服役后都遇到了冷凝器故障,从而需要将速度降低至8至10節(15至19每小時)[40]。

義土戰爭

一年后,在1911年9月,意大利向奥斯曼帝国宣战,以夺取利比亚[42]。两艘战列舰连同已过时的船腰炮房铁甲舰幸福号自7月以来已在进行夏季训练巡航,因此已做好战斗准备。在意大利宣战前一天,这些舰只离开了贝鲁特,驶往达达尼尔海峡。由于没有意识到战争已经爆发,它们行进缓慢,并在经过塞浦路斯西南部途中进行了训练演习。当10月1日离开科斯岛时,这些舰只收到了意大利发动进攻的消息,促使它们全速前进以确保达达尼尔海峡的安全,并于当天夜间抵达[43]。翌日,这些舰只去往君士坦丁堡进行训练巡航后的改装[44]。图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号于10月4日展开了简要出击,但很快便返回港口而没有遇到任何意大利军舰。在此期间,意大利舰队在达达尼尔海峡的入口处敷设了水雷,试图阻止奥斯曼舰队进入地中海。[43]战列舰的维护工作于10月12日完成,此时舰队已回到达达尼尔海峡内的纳拉海军基地。[44]

由于双方实力的巨大差距,奥斯曼舰队无法挑战義大利皇家海軍,图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号只能驻守于纳拉,并支援达达尼尔防线的沿岸设施,以防止意大利舰队强行进入海峡[45]。1912年4月19日,一群意大利舰队轰炸了达达尼尔要塞,但奥斯曼舰队没有发动反击[46]。战争的消极影响使众多海军军官加入了反对青年土耳其政权的颠覆行动;纳拉的舰队司令官员甚至威胁称,如果要求无法得到满足,他们会将舰只开进君士坦丁堡[47]。随着巴尔干地区紧张局势的抬头,奥斯曼政府于10月18日签署和平条约,结束了战争[48]。

巴尔干战争

在目睹了意大利成功夺取奥斯曼领土后,巴尔干同盟也于1912年10月向奥斯曼帝国宣战,以掠夺该国余下的欧洲部分领土,并展开了第一次巴尔干战争。此时,图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号与奥斯曼舰队的大多数船舶一样,处于失修状态。这除了舰只的年龄外,主要是由于缺乏通晓技术的工程师和船员。其主炮的测距机和弹药升降机已被拆除、舰载电话无法使用、而水泵的管道也严重锈蚀。大部分的水密舱门无法关闭,冷凝器则仍然存在问题。10月7日,在巴尔干同盟发动袭击的前一天,图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号正锚泊于海达尔帕夏外围,陪同的还有巡洋舰哈米德号、迈吉德号和若干鱼雷艇。十天后,这些舰只驶向埃格尼达,并在两天后由两艘战列舰对瓦尔纳附近的保加利亚炮兵阵地实施轰炸。它们仍在遭受锅炉故障的困扰。11月3日,两艘战列舰又参加了在马尔马拉海进行的炮术训练,但是由于主炮塔炮架无法完全发挥效用,因此仅在各自发射了几轮齐射后便终止。[49]

11月7日,图尔古特雷斯号在泰基爾達附近轰击了保加利亚军队[50]。11月17日,它又在岸上炮兵观察员的帮助下,通过炮击正在发动攻势的保加利亚阵地,对奥斯曼第三军团提供支援[51]。战列舰的火炮基本是无效的,但它还是为受困于查塔加战壕内的奥斯曼陆军提升了士气。至下午17:00,保加利亚步兵被迫基本撤回初始位置,部分原因是受到了战列舰火炮的心理影响。[52]在20日之前,图尔古特雷斯号及其姊妹舰连同其它几艘军舰都驻扎在比于克切克梅杰,但没有任何针对保加利亚海军的行动[50]。11月22日,图尔古特雷斯号从博斯普鲁斯海峡出击,以掩护撤退的哈米德号,后者于当天早晨遭保加利亚鱼雷艇击中[53]。

伊里海战

1912年12月,奥斯曼舰队重组为一个以巴巴罗萨·海雷丁号为旗舰的铁甲舰支队、两个驱逐舰支队、以及由独立作战的军舰组成的第四支队[53]。在接下来的两个月里,铁甲舰支队试图打破希腊海军对达达尼尔海峡的封锁,导致发生了两次大规模海战[54]。第一次,伊里海战于1912年12月16日爆发;奥斯曼人企图对伊姆布罗斯岛发动进攻[55]。它们于09:30从达达尼尔海峡出击;较小的舰艇仍停留在海峡口,而战列舰则向北航行,包围海岸。由装甲巡洋舰尤里琉斯·阿韦罗夫号和三艘伊兹拉级铁甲舰组成的希腊区舰队则从利姆诺斯岛驶出进行巡逻,在发现敌情后立即改变航向至东北,以阻止奥斯曼战列舰前进。[56]

奥斯曼舰只在09:50开始向希腊人开火,相距范围约为14,000(15,000碼)。五分钟后,尤里琉斯·阿韦罗夫号越过奥斯曼舰队的另一侧,将奥斯曼人置于双方交火中的不利位置。至09:50分,在希腊舰队的重压下,奥斯曼舰只完成了16点转舵[註 4],这调转了它们的航向,并朝海峡驶去。调头举动进行得很差,舰只跌出了阵型,并阻挡了彼此的射界。大约在这时,图尔古特雷斯号遭到数次命中,但仅对其舰艛和火炮造成轻微的损伤。[55]至10:17,双方已经停止了射击,奥斯曼舰队撤回到达达尼尔海峡。这些舰只于13:00抵达港口,并将它们的伤员转移至医疗船雷希德帕夏号。[55]这场战斗被视为希腊人的胜利,因为奥斯曼舰队仍然遭到封锁。[54]

利姆诺斯海战

1913年的利姆诺斯海战是一场由奥斯曼人策划的战役,目的是引诱速度更快的尤里琉斯·阿韦罗夫号远离达达尼尔海峡。为此,防护巡洋舰哈米德号躲过了希腊人的封锁并突然进入爱琴海,试图吸引希腊人派出尤里琉斯·阿韦罗夫号对其展开追击。尽管对方巡洋舰对希腊的后勤路线构成了威胁,但希腊指挥官拒绝将尤里琉斯·阿韦罗夫号从阵位中分遣出去。[56]至1月中旬,奥斯曼人已经得知尤里琉斯·阿韦罗夫号留在了希腊舰队,因此奥斯曼舰队司令、海军上校塞拉尼克里·拉米兹·努曼·贝伊决定,不顾一切攻击希腊人[57]。图尔古特雷斯号、巴巴罗萨·海雷丁号以及奥斯曼舰队余部于1月18日早上08:20离开达达尼尔海峡,以11節(20每小時)的速度驶向利姆诺斯岛。巴巴罗萨·海雷丁号位居战列舰阵型之首,在编队的每侧各有一支鱼雷艇区舰队护航。[57]尤里琉斯·阿韦罗夫号,连同三艘伊兹拉级铁甲舰和五艘拖后的驱逐舰,在距利姆诺斯岛约12海里(22)处对奥斯曼舰队进行拦截[56]。10:55,迈吉德号发现了希腊人,舰队遂向南转舵与其交火[57]。

持续了两个小时的远程火炮对决于11:55左右开始,当时奥斯曼舰队在相距8,000(8,700碼)的范围内开火。它们将火力集中对准尤里琉斯·阿韦罗夫号,后者在12:00还击。12:50,希腊人企图以丁字战法越过奥斯曼舰队,但由巴巴罗萨·海雷丁号领头的奥斯曼阵线随之向北转舵,封锁住了希腊人的调遣。在年迈的铁甲舰幸福号遭到一次严重的打击后,奥斯曼司令于12:55下令将其分离。而当巴巴罗萨·海雷丁号遭到数次命中,并导致航速降至5節(9.3每小時)时,图尔古特雷斯号迅速占据了阵型的领航位置,而贝伊也决定终止这次交战。至14:00,奥斯曼舰队已抵达达达尼尔要塞,使希腊人撤退。[58]在战斗期间,图尔古特雷斯号及巴巴罗萨·海雷丁号各有一个炮座被炮火击至失效,结果双双因此而起火。两艘战列舰合共发射了约800枚炮弹,主要来自于它们的280毫米炮,但均一无所成。[59]

后续行动

1913年2月8日,奥斯曼海军联合陆军发动了争夺沙爾柯伊的两栖攻击。图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号,连同几艘巡洋舰于05:50起锚,并于09:00左右抵达该岛对开海面。它们将为地面部队的右翼提供火炮支援。这些舰只的阵位在离岸约1公里处;图尔古特雷斯号是阵线的第二艘舰,位居其姊妹舰巴巴罗萨·海雷丁号之后。[60]保加利亚陆军的抵抗非常顽强,最终迫使奥斯曼陆军撤退;而他们能够成功撤退则很大程度上得益于图尔古特雷斯号和舰队余部的火炮掩护。在战斗过程中,图尔古特雷斯号共发射了225枚105毫米炮和202枚88毫米炮。[61]

1913年3月,舰只重返黑海恢复对查塔加驻军的支援,这是由于保加利亚军队再次发动了袭击。3月26日,由图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号所发射的280毫米和105毫米密集火炮协助阻挡了保加利亚第一步兵师第二旅的推进。[62]3月30日,奥斯曼战线的左翼转向追击撤退中的保加利亚人。他们的前移得到了野战炮和巴巴罗萨·海雷丁号的强大火力支援;使得奥斯曼人的攻击在黄昏时推进了约1,500(1,600碼)。作为回应,保加利亚人将第一旅遣至前线,从而将奥斯曼人的前移打回其起始阵地。[63]

4月11日,图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号在几艘小型舰艇的支持下驶向恰纳卡莱,对正在扫荡希腊军舰的轻型区舰队提供远程掩护。双方在一次无果的交战中发生碰撞,而奥斯曼主舰队在双方脱离接时都没有出击。[64]

一战至结局

1914年夏天,第一次世界大战在欧洲爆发,而奥斯曼帝国最初是保持中立。至11月初,随着参与了黑海袭击的德国战列巡洋舰戈本号被移交至奥斯曼海军,并更名为“坚毅者苏丹塞利姆号()”后,导致俄国、法国和英国向奥斯曼宣战。[65]此时,图尔古特雷斯号因在巴尔干战争中损耗过大而被闲置在金角湾。海军上将圭多·冯·乌泽多姆作为德国海军驻奥特曼使团负责人,将该舰及巴巴罗萨·海雷丁号送往纳拉以支援达达尼尔要塞。它们于12月14-19日驻扎在当地,然后返回君士坦丁堡进行维修和炮术训练。1915年2月18日,它们启程前往达达尼尔海峡,并锚泊于射击阵位。在此期间,舰只的发动机被关闭以保留燃料,但随着英国潜艇的威胁与日俱增,它们开始对发动机持续供应蒸汽,以维持它们采取规避行动的能力;而轮船于斯屈达尔号也停留在战列舰前方,作为浮动弹幕使用。至3月11日,统帅部决定同时仅保留一艘舰在阵位上,并每五天交替一次,以便使舰只能够补充物资和弹药。[66]

3月18日,当協約國试图强行通过海峡时,恰逢图尔古特雷斯号处于阵位。但它并未与协约国舰艇交战,因其接到的命令是只有在防线被突破的情况下方可开火。另一部分原因则是由于弹药短缺。4月25日,图尔古特雷斯号和巴巴罗萨·海雷丁号在加里波利之战首日对登陆的英国人进行了轰炸。当天上午07:30,澳大利亚潜艇AE2号向图尔古特雷斯号发射了数枚鱼雷,但没有取得任何命中。图尔古特雷斯号于当天晚些时候按计划返回君士坦丁堡。在6月5日炮击协约国阵位时,图尔古特雷斯号舰艏的一门主炮发生爆炸,造成4人丧生和32人受伤。它返回君士坦丁堡进行维修,而由于巴巴罗萨·海雷丁号也曾在4月25日发生类似事故,海军决定停止炮击行动。8月12日,当巴巴罗萨·海雷丁号遭英国潜艇的鱼雷击沉后,图尔古特雷斯号再度被闲置在金角湾。[67]至1915年,该舰的一些舰炮被移除,并作为海岸炮以加强达达尼尔海峡的防御[59]。

1918年1月19日,坚毅者号和轻巡洋舰米迪利号(同样购自德国,原布雷斯劳号)从达达尼尔海峡起航,向驻扎在外围的几艘英国浅水重炮舰发动攻击。它们迅速击沉了拉格伦号和M28号,然后返回达达尼尔海峡的安全地带。在返航途中,米迪利号撞上了五枚水雷并沉没,坚毅者号则撞中了三枚枚水雷而开始向左舷倾斜。该舰舰长向舵手发出了不适当的指令,导致舰只搁浅。[68]坚毅者号在原地滞留了将近一周,直至图尔古特雷斯号及其它几艘船舶抵达现场;这些舰只花了四天时间尝试将坚毅者号从沙洲中解救出来,包括利用它们螺旋桨的湍流来清除舰底的淤沙。至1月26日上午,坚毅者号终于从沙洲中挣脱出来,并在图尔古特雷斯号的护航下回到达达尼尔海峡。[69]

图尔古特雷斯号于1918年被再次搁置。至一战结束后,根据《色佛尔条约》,该舰本应作为战争赔偿割让予大日本帝国;但不久土耳其獨立戰爭爆发,其后新成立的土耳其共和国与协约国重新签订了《洛桑条约》,使得土耳其得以保留图尔古特雷斯号。[70]舰只从1924年至1925年在格尔居克海军造船厂进行了改装[71]。重返服役后,它驻扎在格尔居克担任固定式教练船。此时,原本的六门280毫米炮仅余两门获得保留。[59]两座主炮塔遭移除,并作为“图尔古特雷斯重型海岸炮”的一部分安装至达达尼尔海峡的亚洲沿岸。两座炮塔都保留了其火炮(两门40倍径及两门35倍径)[72]。舰只于1933年退役,之后被用作船厂工人的宿营船直至1950年,才开始在格尔居克进行拆解。至1953年,舰只已被分解为两个部分,这些部分均被售往国外做进一步拆除。[71]拆除工作最终于1956-1957年间完成[59]。

注释

- 脚注

- 引用

- Gröner, p. 13.

- Hore, p. 66.

- Sondhaus Weltpolitik, pp. 179–181.

- Grießmer, p. 177.

- Gröner, p. 56.

- Gardiner & Gray, p. 141.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 8, p. 63.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 175–176.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 176–177.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, p. 178.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, p. 179.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, p. 180.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 180–181.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 181–183.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, p. 183.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 184–185.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, p. 186.

- Bodin, pp. 5–6.

- Bodin, p. 1.

- Holborn, p. 311.

- Bodin, p. 6.

- Harrington, p. 29.

- Bodin, p. 11.

- Bodin, pp. 11–12.

- Herwig, p. 106.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 186–187.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, p. 187.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 8, p. 64.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 188–189.

- Herwig, p. 103.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, p. 189.

- Gröner, p. 14.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 189–190.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, pp. 34–35.

- Hildebrand, Röhr & Steinmetz Vol. 5, p. 190.

- Langensiepen & Güleryüz, pp. 16–17.

- Erickson, p. 131.

- Langensiepen & Güleryüz, p. 17.

- Childs, p. 24.

- Beehler, pp. 5–6.

- Beehler, pp. 23–24.

- Langensiepen & Güleryüz, p. 15.

- Beehler, p. 45.

- Beehler, pp. 67–69.

- Beehler, pp. 91–92.

- Beehler, pp. 94, 100.

- Langensiepen & Güleryüz, pp. 20–21.

- Langensiepen & Güleryüz, p. 25.

- Hall, p. 36.

- Erickson, p. 133.

- Langensiepen & Güleryüz, p. 21.

- Hall, pp. 64–65.

- Langensiepen & Güleryüz, p. 22.

- Fotakis, p. 50.

- Langensiepen & Güleryüz, p. 23.

- Langensiepen & Güleryüz, pp. 23–24.

- Gardiner & Gray, p. 390.

- Erickson, p. 264.

- Erickson, p. 270.

- Erickson, p. 288.

- Erickson, p. 289.

- Langensiepen & Güleryüz, pp. 24–25.

- Staff, p. 19.

- Langensiepen & Güleryüz, pp. 32–33.

- Langensiepen & Güleryüz, pp. 33, 35.

- Bennett, p. 47.

- Langensiepen & Güleryüz, p. 32.

- Timothy D. Saxon, "Anglo-Japanese Naval Cooperation, 1914-1918", s. 19. 页面存档备份,存于

文中本舰所用名字为“Torgud Reis” - Langensiepen & Güleryüz, p. 141.

- Forrest, p. 218.

参考文献

- Beehler, William Henry. . Annapolis: United States Naval Institute. 1913. OCLC 1408563.

- Bennett, Geoffrey. . London: Pen & Sword Military Classics. 2005. ISBN 978-1-84415-300-8.

- Bodin, Lynn E. . London: Osprey Publishing. 1979. ISBN 978-0-85045-335-5.

- Childs, Timothy. . New York, NY: Brill. 1990. ISBN 978-90-04-09025-5.

- Erickson, Edward J. . Westport: Greenwood Publishing Group. 2003. ISBN 978-0-275-97888-4.

- Forrest, Michael. . Barnsley: Pen and Sword Books. 2012. ISBN 978-1-78159-052-2.

- Fotakis, Zisis. . London: Routledge. 2005. ISBN 978-0-415-35014-3.

- Gardiner, Robert; Gray, Randal (编). . Annapolis: Naval Institute Press. 1985. ISBN 978-0-87021-907-8.

- Grießmer, Axel. . Bonn: Bernard & Graefe Verlag. 1999. ISBN 978-3-7637-5985-9.

- Gröner, Erich. . Annapolis: Naval Institute Press. 1990. ISBN 978-0-87021-790-6.

- Hall, Richard C. . London: Routledge. 2000. ISBN 978-0-415-22946-3.

- Harrington, Peter. . London: Osprey. 2001. ISBN 978-1-84176-181-7.

- Herwig, Holger. . Amherst: Humanity Books. 1998 [1980]. ISBN 978-1-57392-286-9.

- Hildebrand, Hans H.; Röhr, Albert; Steinmetz, Hans-Otto. . Ratingen: Mundus Verlag. 1993. ISBN 3-7822-0456-5.

- Hildebrand, Hans H.; Röhr, Albert; Steinmetz, Hans-Otto. . Ratingen: Mundus Verlag. 1993. ASIN B003VHSRKE.

- Holborn, Hajo. . Princeton, NJ: Princeton University Press. 1982. ISBN 978-0-691-00797-7.

- Hore, Peter. . London: Southwater Publishing. 2006. ISBN 978-1-84476-299-6.

- Langensiepen, Bernd; Güleryüz, Ahmet. . London: Conway Maritime Press. 1995. ISBN 978-0-85177-610-1.

- Sondhaus, Lawrence. . Annapolis: Naval Institute Press. 1997. ISBN 978-1-55750-745-7.

- Sondhaus, Lawrence. . London: Routledge. 2001. ISBN 978-0-415-21478-0.

- Staff, Gary. . Oxford: Osprey Books. 2006. ISBN 978-1-84603-009-3.

- Timothy D. Saxon, "Anglo-Japanese Naval Cooperation, 1914-1918", s. 19. 页面存档备份,存于

延伸阅读

- Gardiner, Robert; Chesneau, Roger; Kolesnik, Eugene M. (编). . London: Conway Maritime Press. 1979. ISBN 978-0-85177-133-5.

- Nottelmann, Dirk. . Hamburg: Mittler. 2002. ISBN 3813207404.

- Weir, Gary E. . Annapolis: Naval Institute Press. 1992. ISBN 978-1-55750-929-1.