科学哲学

科学哲学是20世纪兴起的一个哲学分支,关注科学的基础、方法和含义,主要研究科学的本性、科学理论的结构、科学解释、科学检验、科学观察与理论的关系、科学理论的选择等。该学科的中心问题是:什么有资格作为科学,科学理论的可靠性,和科学的终极目的。此学科有时与形而上学、本体论和认识论重叠,例如当它探索科学与真理之间的关系时。

| 系列条目 |

| 哲学 |

|---|

|

| 哲学家 |

| 传统 |

| 时期 |

| 文献 |

|

| 分支 |

| 列表 |

| 杂项 |

|

|

| 科学 系列条目 |

|---|

|

有许多关于科学哲学的核心问题,包括科学能否揭示不可观察之事物的真相,甚至科学推理是否可以被证明为合理的,哲学家们没有达成共识。除了这些关于科学作为一个整体的一般性问题,科学哲学家也思考适用于特定学科例如生物学和物理学的问题。一些科学哲学家还使用当代的科学结果来达到哲学本身的结论。

哲学的相关历史可以追溯到至少亚里士多德时代,但科学哲学只有在20世纪中期逻辑实证主义运动兴起之后才成为一个独特的学科;该运动的目的是制定标准,确保所有哲学陈述有意义,并客观地评估它们。托马斯·库恩在他1962年的里程碑著作《科学革命的结构》中质疑了“科学进步之过程是基于固定的系统性实验方法的一个稳定的、累积的知识采集”的既定看法,并声称任何进步都是相对于一个“范式”(paradigm,意为在某一特定时期定义一门学科的一套问题、概念和实践方式)发生的。卡尔·波普尔和查尔斯·桑德斯·皮尔士则从实证主义出发,为科学方法建立了一套现代标准。

在此之后,由于W.V.蒯因等的影响,真理融贯论成为了主流,其观点为:如果一个理论使观测有意义、作为一个整体的一部分,则这个理论是验证了的。一些哲学家(例如古尔德)寻求将科学建立在公理假设(如自然的均匀性)的基础上。还有一些人,尤其保罗·费耶阿本德认为,不存在所谓的“科学方法”,因此所有的处理科学的方法都应该被允许,包括明确超自然的——不过费耶阿本德的观点是科学哲学家中的一个例外。另一种思考科学的方式是,从社会学的角度来研究知识是如何创建的,代表学者有大卫·布鲁尔和S·巴里·巴恩斯。最后,大陆哲学的处理科学的传统,是从人类经验的角度进行严格分析。

具体学科的哲学包括了各种学科的课题:由爱因斯坦的广义相对论引发的时间的本质之难题,经济学对公共政策的影响,诸如此类。一个重要议题是,某一科学学科是否可以“还原”(化简)为另一个学科,也即:化学可以还原为物理学,或者社会学可以还原为个体心理学吗?科学哲学的一般问题也在具体的科学中更加具体地出现。例如,科学推理的有效性的问题就在统计学基础中以不同的面貌出现。什么才算科学、什么应该被排除在外,这在医学哲学裡是关乎生死的事情。此外,在生物学、心理学和社会科学的哲学中,以下问题常常被探讨:人性的科学的研究是否能达到客观性,还是不可避免地被价值观和社会关系所塑造。

简介

科学的定义

科学与非科学区分被称为划界问题。例如,精神分析应该被认为是科学吗?所谓的“创世科学”、膨胀的多重宇宙假说、宏观经济学是科学吗?卡尔·波普尔称这是科学哲学中的核心问题[1]。然而,对于该问题,没有一种统一的说法赢得了哲学家普遍的接受,有些人甚至认为此问题无法解决或没有意义[2]。

早期,逻辑实证主义者尝试将科学建立在观测之上;相应的,非科学则是非观测的,因此毫无意义[3]。波普尔认为,科学的核心属性是可证伪性。也就是说,每一个真正科学的说法(至少在原则上)是有可能被证明是错误的[4]。

伪装成科学,试图得到本来没有能够实现的合法性,这样的一个领域,就被称为伪科学、边缘科学,或垃圾科学[5]。物理学家理查德·费曼提出了“草包族科學”一词:研究人员认为他们正在做科学,因为他们的活动具有科学的外表;但实际上他们缺乏“那种彻底的诚实”,让他们的成果进行严格的评估[6]。各类商业广告宣传,从炒作到欺诈,都可能属于这些类别。

科学解释

与此密切相关的问题是,什么才算是一个好的科学解释。除了提供对未来事件的预测,社会往往需要科学理论为经常发生或已经发生的事件提供解释。哲学家们对“一个科学理论成功地解释了一个现象”以及“一个科学理论具有解释力”之说法所凭依的标准进行了调查研究。

演绎-律则模型(D-N模型)是一个早期的,有影响力的科学解释的理论。它说,一个成功的科学解释必须能从一个科学定律推断出某个现象的发生[7]。这种观点受到了很多的批评,导致人们想出几个普遍承认的反例[8]。如果待说明事物不能从任何律则推导出(因为它基于偶然,或者不能完全从已知条件预测),这时候澄清“(科学)解释”是什么意思就特别具有挑战性。韦斯利·C·萨尔蒙发展了一个模型,其中一个好的科学解释必须和要解释的结果在统计学上相关[9][10]。其他人则认为,一个好的解释的关键,是能统一不同的现象或能提供因果机制[10]。

科学的证实

.jpg.webp)

虽然常常被人们视为理所当然,但一个人从若干个具体的实例推断出一个一般性陈述的有效性,或者从一系列的成功试验推断出理论的真实性,这个过程其实并不清晰[11]。例如,一只鸡指出,每天早晨农民都来,给它食物,如此连续数百天。因此,鸡可以用归纳推理来推断,农民将每天早上送吃的。然有一天早上,农民来了,把鸡杀了。如何相信科学推理比鸡的推理更值得信赖?

任何青睐于归纳的论证必须避免评判标准的问题,因为这种问题中,任何辩护必须依次是合理的,从而导致无穷的回归。这个关于回归的论断已经被用来给无穷回归指明一条出路,即基础主义。基础主义声称有一些基本语句不需要被证实。归纳和证伪两者都是基础主义的表现形式,因为它们依赖于直接衍生于感官体验的基本陈述。

一种思路是,承认归纳不能带来确定性,但观察一个一般陈述的更多实例可以至少使该一般陈述更可能。因此,鸡从之前的那些早晨得出“农民第二天早上有可能再次带来食物”的结论是合理正确的,即使这不能被确定。但是,对于一个一般陈述,将证据转化为其真实度(为真的可能性)的过程仍然存在困难。一种走出这些困难的办法是,宣布一切对科学理论的信仰都是主观的(贝叶斯的)或者个人的,而正确的推理仅仅是关于证据应如何随时间改变一个人的主观信念[11]。

一些人认为,科学家做的根本不是归纳推理,而是反绎(溯因,abductive)推理,或旨在取得最好解释的推理。在这种描述下,科学的本质不是把具体个例一般化,而是对所观察到的事物做出(假设性)解释。正如前面讨论的,“最好的诠释”是什么意思,并不总是很清楚。奥卡姆剃刀建议选择最简单的解释,因此在这种方法的一些版本中起着重要的作用。返回到鸡的例子,农民关心鸡并且无限期继续照顾它,或者农民把鸡育肥起来屠宰,这两者哪一个是更简单的假设?哲学家们试图使这一启发式原则变得更为精确,在理论简约性或其他衡量标准下。然而,尽管已经提出各种对简单程度的衡量标准,人们普遍认为没有这样的一个理论无关的对简单的衡量。换句话说,对简单程度的衡量标准似乎和理论本身一样多,而在多个对简单的衡量之间进行选择的任务似乎和在理论之间进行选择一样麻烦。[12]

与理论不可分割的观测

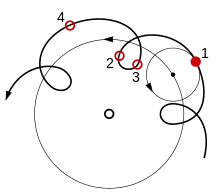

科学家进行的观测包括透过望远镜眺望星空、研究电子屏幕上的图像、记录仪表的读数等等。一般地,在一个基本的水平上,他们可以就他们所看到的达成一致,例如,温度计显示37.9摄氏度。但如果这些科学家对解释这些基本的观察的理论抱有不同的想法,他们可能会互相不同意对方的观察。例如,在阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论之前,观察者很可能会将右图中的图像解释为五个不同的天体。然而,根据广义相对论,天文学家会告诉你,实际上只有2个物体,一个在中心,一个在周围并且拥有四个不同的图像(参见引力透镜)。或者,如果其他的科学家怀疑是望远镜有什么毛病,实际上只有一个天体被观察到,那他们所根据的又是另一个理论。不能从理论解释分割的观察被称为是载有理论的(theory-laden)[13]。

所有的观察都涉及感知和认知。也就是说,人不是被动地进行观察,而是积极地把被观察的现象从周围的感官数据中区分开来。因此,观察受一个人的基础的对世界运作方式的理解的影响,而这个理解会影响什么被感知、注意到或认为值得考虑。在这个意义上,可以说所有的观察都是载有理论的。[13]

此外,大多数科学的观察必须在理论的范围内进行,才会有意义。例如,当一个人用温度计观察测量的温度升高,该观测基于关于温度的性质和它的测量,以及假设有关如何温度计功能的假设。这种假设是必要的,以便获得有用的科学观测(例如,“温度上升2度”)。

科学的目的

科学的目标应当是得到最终的真理吗?抑或科学有不能回答的问题?科学实在论(scientific realism)者认为科学致力于真理,一个人应该将科学理论视作真的,近似真的,或可能真的。相反,科学的反实在论者(scientific anti-realism)认为,科学的目的不是真理(或至少在真理上并不成功),特别是有关于像电子或平行宇宙的不可观测事物的真理[14]。工具主义者认为,科学理论只应被评价为是否有用。在他们看来,理论是否真实并没有所谓,因为科学的目的是要做出预测,以及实现技术。

实在论者往往指向最近的科学理论的成功作为现有理论真(或接近真)的证据[15][16]。反实在论者则指向科学史上许多虚假的理论[17][18]、认识的道德[19]、虚假模型假设的成功[20],或指向广泛被提及的对客观性的后现代批评,作为反对科学实在论的证据[15]。反实在论者试图解释科学理论的成功而不提及真理[21]。一些反实在论者声称科学理论只对可观测对象追求精确度,并认为这些理论的成功也主要是由此标准判断的[19]。

科学与价值

价值观与科学在很多不同的方面有交集。有的认识论价值观主要就是指导科学研究的。科学事业是通过每个从业者的个体行为而嵌入在具体的文化和价值观中的。价值观源于科学,既是其产物又是其过程,而且能够在社会上的多个文化中散布。

如果不明确什么是科学、证实理论的过程如何进行、以及科学的目的是什么,价值观和其他社会影响将会有相当大的范围塑造科学。事实上,价值观可以起很多作用,从决定哪个研究得到资助,到影响哪个理论得到科学共识[22]。例如,在19世纪,科学家所抱有的文化价值观就在相当程度上影响了关于进化的研究,而关于社会阶级的价值观则影响了关于颅相学(当时仍被认为是科学的)的争论[23]。女性主义科学哲学家、科学社会学家和其他人则探讨了社会价值观对科学的影响。

历史

现代之前

科学哲学的起源可以追溯到柏拉图和亚里士多德,他们将近似推理和精确推理区分开来,建立了溯因,演绎和归纳三大推理之框架,并分析了类比推理[24]。11世纪的阿拉伯学者海什木(拉丁文名为Alhazen)通过对照实验测试(他称为阿拉伯语:al-i'tibar)进行了光学(反射光学和折射光学)研究,并且使用了几何学。罗杰·培根(1214–1294),方济会的修士,英国思想家和实验者,是被很多人认可的是现代科学方法之父[25]。他已经有了数学是正确认识自然哲学的基本要素的观点,这被认为是领先于他的时代400年[26]。

现代

弗兰西斯·培根是科学革命时期的一个重要人物。在他1620年的著作《新工具》(参考亚里士多德的《工具论》)中,培根概述了一个新的逻辑系统,以替代三段论之旧哲学。培根的方法依赖于实验的历史,以消除替代的理论[27]。1637年,勒内·笛卡尔在他的《方法论》中建立了一个新的科学方法之指导原则的框架,提倡理性主义。艾萨克·牛顿的观点却与此相反,1713年他在《自然哲学的数学原理》第二版中声称[28]:“…假设…在实验哲学(科学)中没有地位。在这种学问中,命题是从现象中推导出来的,并通过归纳而推广到一般。” 这段话影响了此后一整代人的哲学思想,他们因此认为应该禁止在自然哲学中使用因果假设[28]。尤其是18世纪后期的大卫·休谟,他明确地怀疑科学确定因果关系的能力,并给出了归纳问题的一个明确的描述。19世纪,约翰·缪勒的著作对于科学方法之概念的形成过程也十分重要,为后来的关于科学解释的著述开了头[29]。

逻辑实证主义

20世纪初时,工具主义在物理学家之间变得流行;之后长达几十年,逻辑实证主义定义了物理之领域。逻辑实证主义只承认可检验的陈述为有意义的,反对形而上学的解释,并抱有证实主义(关于知识的一套理论,结合了逻辑主义、经验主义和语言学,将哲学立在与经验科学一致的基础上)。为了检修所有的哲学并将它转换成一个新的科学的哲学[30],柏林学派和维也纳学派在1920年代后期提出了逻辑实证主义。

通过解读路德维希·维特根斯坦早期的语言哲学,逻辑实证主义者确定了一个可验证性的原则,或认知上有意义的准则。从伯特兰·罗素的逻辑主义他们试图将数学还原为逻辑。他们也接受了罗素的逻辑原子论、恩斯特·马赫的现象学(心里知道只有实际的或潜在的感官体验,这是一切科学的内容,无论是物理或心理)和珀西·布里奇曼的操作主义。因此,只有可验证的(理论)是科学的和认知上有意义的,而无法验证的即是不科学的、认知上无意义的“伪陈述”(形而上的,感情的,等等),不值得哲学家进一步审查,因为哲学家的任务是组织知识而不是开发新的知识。

逻辑实证主义由于其强烈的科学反实在主义而远近闻名,清除不可观察的东西,包括因果、机制和原则。不过,还是可以允许提及这样的不可观测变量,作为隐喻(以抽象角度看待直接观察),或最坏的情况,作为形而上学的或情感的概念。理论定律将还原为经验定律,而理论的词汇将从观测的词汇通过对应规则来获得意义。物理学中的数学会通过逻辑主义还原为符号逻辑,而理性的重建将把普通的语言转换成标准的等价物,所有都连接和统一在一个逻辑句法之下。科学理论将需要阐述其验证方法,使得一个逻辑演算或实证操作就可以验证其虚假或真实。

1930年代后期,逻辑实证主义者逃离了德国和奥地利,来到了英国和美国。当时,许多人已经用奥图·纽拉特的物理主义取代了马赫的现象学;而鲁道夫·卡尔纳普也试图用简单的确认来替换验证。在1945年二战结束时,逻辑实证主义变得温和,变成了逻辑经验主义,主要由卡尔·亨普尔(在美国)领导,他阐述了科学解释的覆盖律模型,将其作为一种识别科学解释的逻辑形式的方式,不借助任何令人怀疑的“因果关系”。逻辑实证主义运动成为分析哲学一个重要的支柱[31],主导了英语世界的哲学,包括科学哲学,而且同时影响着科学,晚至1960年代。然而这个运动未能解决科学哲学的核心问题[32][33][34],其学说也越来越多的被攻击。但无论如何,它使得科学哲学作为哲学的一个独立的分支学科而建立,其中亨佩尔发挥了关键作用[35]。

科学主义

- 主條目:科学主义

实证主义的视角已经与科学主义相关联;即这样一种认为,自然科学的方法可适用于所有的研究领域,无论是哲学的、社会科学的、或其他的。在大多数社会科学家和历史学家中,正统的实证主义早已失去了普遍支持。今天,社会科学家和物理科学家两者都将源自观察者偏见和结构限制的扭曲效应纳入考虑。科学哲学家(如托马斯·库恩)的演绎推理主义者叙述和新哲学运动(如批判现实主义和新实用主义)的普遍走软,促进了这个怀疑。哲学家-社会学家尤尔根·哈贝马斯对纯工具理性做了批判,认为科学思维被搞成了类似意识形态的东西。[36]

托马斯·库恩

在他1962年的著作《科学革命的结构》中,托马斯·库恩对逻辑实证主义给出了精辟的反对。他认为,观察和评价的过程,都是在一个范式(paradigm)之内发生的;所谓“范式”,就是这个世界的一个逻辑自洽的“肖像”,并与从它的框架出发所做的观察一致。范式也包含某个科学学科的定义性的理论问题(体系)和实践操作。他描述了观察和“谜题解决”的过程,此过程在一个范式内发生,他称之为“正常的科学”。他还解释了一个范式如何能压倒另一个范例,这一过程他称之为“范式转变”。[37]

库恩认为,不可能把被测试的假设从观测所基于的理论的影响隔离开来;他论证道,不可能独立评估互相竞争的范式。不止一个逻辑合理的结构可以描绘出一个可用的这个世界的画像,但没有共同的基础,使得坑对坑,理论对理论。两者都不能作为判断对方的标准,所以没有明确的方法来衡量科学进步。

对于库恩,范式的选择是由逻辑过程持续的,但不由其最终确定。一个人在范式之间选择,需要把两个或更多的“肖像”与世界本身相比对,并决定哪个画像是最靠谱的。如果出现其中一个范式被普遍接受的情况,则意味着科学界达成了共识。库恩认为,接受或拒绝某种范式是一个逻辑过程,也是一个社会过程。然而,库恩的立场并不带有相对主义[38]。库恩说,一个范式转变将发生,当旧范式下出现了显著数量的观测异常,而新范式能够合理解释这些“异常”。也就是说,一个新范式的选择是基于观测,即使这些观测是以旧范式作为背景的。

当代研究

公理假设

一些思想家试图阐明可作为科学之基础的公理化假设;这是基础主义的一种形式。从事科研的科学家一般都怀有一些隐含哲学,即证实科学方法需要以下几条基本假设:

- 一、存在一个客观事实,所有理性的观测者都能共享;

- 二、这个客观事实是由自然法则(定律)决定的;

- 三、这些自然法则(定律)能通过系统性的观测和实验而被发现。

支持者认为这些假设对做科学是合理和必要的。例如,休·戈什(Hugh Gauch)认为,科学之概念便已要求“物理世界是有序的和可理解的”这个前提。同样,生物学家史蒂芬·古爾德也说到,自然规律的恒定作为一个前提假设,是科学家在研究地质之前应该承担的。在此视图中,科学定律的均一是无法证实的假设,使得科学家能够推断无法观测的过去。换句话说,想要有意义地研究过去,就必须假设自然法则是恒常的。

真理融貫論

与科学建立在基本假设之上的观点相反,融贯论断言,一个陈述只要是融贯体系的一部分便是合理的。或者说,单个陈述不能自行验证:只有融贯体系可以被验证。金星凌日的预测,是因为其与更广的关于天体力学的信仰和以前的观测结果相一致而被视为是证实了的[39]。正如前述,观察是一种认知行为,也就是说,它依赖于预先存在的理解,一套系统的信仰。金星凌日观测需要一大套的辅助性信仰,比如望远镜的光学原理、望远镜架的力学、和对天体力学的理解。如果预测失败,凌日没有观察到,这可能会促使人们对系统进行调整、改变一些辅助性假设,而不是对理论体系的排斥。

事实上,根据杜恒-蒯因论题(得名于皮埃尔·迪昂和威拉德·蒯因),一个孤立的理论是不可能被测试的[40];人们总是要添加辅助假说才能做出可以检验的预测。例如,要在太阳系中测试牛顿万有引力定律,人们需要有关太阳和所有的行星的质量和位置的信息。19世纪时,天王星的轨道的预测失败,没有导致牛顿定律的拒绝,而是导致了太阳系只有七个行星的假说的拒绝;随后的调查发现了第八颗行星,海王星。如果检验测试失败,那就是有什么不对劲;但找出到底是什么,也是个难题:失踪的行星、校准非常差的测试设备、未预料到的空间曲率,或什么别的。

迪昂-蒯因论点的一个后果是,人们可以让任何理论与任何实践观察相兼容,只要添加足够数目的合适特设假说。卡尔·波普尔接受了此论点,导致他拒绝简单幼稚的证伪行为。相反,他喜欢“适者生存”视图,其中最可证伪的科学理论是被青睐的。[41]

“皆可”方法论

保罗·费耶阿本德(1924-1994)认为,没有科学方法之描述能够广泛到足以涵盖所有的科学家所用的途径和方法。他声称,在科学的发展中,不存在既有用又无特殊例外的方法论法则。费耶阿本德反对有意规定的科学方法,理由是任何这种方法会扼杀及钳制科学进步。费耶阿本德声称“唯一不妨碍进步的原则是:什么都可以”。[42]

费耶阿本德认为,科学之始乃是一个解放运动,但随着时间的推移变得越来越教条和刚性,因此已经越来越多地成为一个意识形态;尽管它十分成功,但科学已开始具备一些压迫人的特性。他认为,不可能拿出一个明确的方法,把科学与宗教、魔法、或者神话区分开来。在他看来,科学作为指导社会的唯一主流思想,是专制和无根据的[42]。这种认识论无政府主义的论调让费耶阿本德从他的批评者口中获得了“科学的最可怕敌人”之头衔[43]。

科学知识社会学

根据库恩,科学本质上是一个集体行为,只能作为社群(科学界)的一部分被完成[44]。在他看来,科学与其他学科之间的根本区别在于其社群的运转方式。其他人特别是费耶阿本德和一些后现代主义思想家认为,科学和其它学科之间的区别没有足够的社群行为的差异来维持。在他们看来,社群因素对科学方法(之形成和改变)有重要和直接的作用,但区分不了科学和其他学科。根据此描述,科学是社会建构的,尽管这不进一步意味着科学事实是一种社会建构。

然而,有的人譬如蒯因仍坚持认为科学事实就是一种社会建构[45]:

- 物理对象作为方便的中间物(中间变量)抽象地引入到(物理)情形中,不是根据经验之定义,而是单纯作为不可约之假定,在认识论上和荷马史诗的众神是平等可比的……对我作为业余物理学家而言,我相信物理对象,而不是荷马史诗的众神;我认为不如此相信的话,便是一个科学错误。但在认识论的基础,物理对象和神只是在程度上有所区别,而不是在种类上。两种类型的实体只是作为文化假定进入我们的观念。

针对这样的观点,科学家一度公开地表示强烈反对,特别是在1990年代;这被称为科学战争。[46]

最近几十年的一个主要发展,是社会学家和人类学家对科学社群的形成、结构和演化的研究,研究者包括大卫·布鲁尔、S·巴里·巴恩斯、哈利·柯林斯、布鲁诺·拉图與安塞爾姆·施特勞斯等等。来自经济学的概念和方法(如理性选择、社会选择或博弈论)也已被应用于理解科学社群生产知识的效率。这个跨学科领域被称为“科技与社会”(STS)[47]。这里的科学哲学的思路,是研究科学界实际中是如何运作的。

欧陆哲学

欧陆哲学传统中的哲学家不属于正统意义上的科学哲学家。不过,他们对科学还是有很多论述,其中一些人已经预见了在科学哲学中的分析式的主题。例如,尼采在他的《道德的谱系》中发展了这样的命题,他说,在科学中寻求真相的动机是苦行僧式的理想。[48]

一般情况下,在欧陆哲学中,科学是被从世界历史的角度所审视的。G·W·F·黑格尔是最早持有这一观点的哲学家之一。哲学家皮埃尔·迪昂和加斯东·巴舍拉也都在他们的著作中用了这种世界历史的视角描述科学,远较库恩为早。所有这些方法都涉及历史和社会学向科学的转型,以生活经验(胡塞尔“生活世界”的一种)为优先,而不是像分析传统中那样采用基于进展的或反历史的方法。这种强调可以通过埃德蒙德·胡塞尔的现象学,梅洛-庞蒂死后发表的作品(自然:课程笔记,法兰西学院,1956-1960年),和马丁·海德格尔的解释学看到。[49]

对大陆传统在科学方面的最大影响是马丁·海德格尔对理论态度(现成性,Vorhandenheit)的广泛批判,当然也包括科学的态度[50]。为此大陆传统一直更多持怀疑态度的科学的重要性,在人类生活和哲学探究。无论如何,产生了大量的重要作品:尤其是库恩的前体,亚历山大·夸黑。另一个重要发展是米歇尔·福柯的历史和科学的思想的分析,在《词与物》的和他在疯狂的“科学”范围内对权力和腐败的研究。20 世纪后半叶贡献欧陆科学哲学的后海德格尔作者包括尤尔根·哈贝马斯(“事实和理由”,1998年),卡尔·冯·魏茨泽克(“统一的自然界”,1980年), 和Wolfgang Stegmüller(科学理论与分析哲学中的问题与结果,1973-1986年)。

其他课题

还原论

- 主條目:还原论

分析是将观察或理论分解为更简单的概念以更好了解的过程。分析是对科学至为重要,对对理性的一切行为皆是如此。例如,想要数学地描述一个抛物的运动,若将重力、抛射角度和初始速度分离出来,会更容易。经过这种分析后,合适的运动理论便有可能形成。

还原论或还原主义可以指与这种方法相关的几个哲学观点之一。一种类型的还原论相信,所有领域的研究都最终服从科学的解释。也许一个历史事件可以用社会学和心理学解释,而这又进一步可由人体生理学描述,然后又可进一步由化学和物理解释[51]。丹尼爾·丹尼特发明了术语“贪婪还原主义”来描述这种还原论是可能的假设。他声称,这只是“坏科学”,喜欢寻求有吸引力的或雄辩的解释,而不是那些对预测自然现象中有用处的[52]。

具体学科的哲学

| 没有所谓的无哲学的科学,只有哲学包袱被不加检验而带上船的科学。[54] | ||

| —— —丹尼尔·丹尼特, 《达尔文的危险思想》,1995年 | ||

除了着手有关科学和归纳的一般问题,许多科学哲学家都潜心研究专门科学(具体学科)中的基本问题。他们还研究专门科学对更广的哲学问题的蕴涵。20世纪末至21世纪初,从事专门科学之哲学的人数不断上升[55]。

统计哲学

- 主條目:统计哲学

前文讨论过的归纳问题,其另一种形式常见于关于统计的基础的辩论[56]。统计假设检验的标准方法避免了关于证据是否支持假设或使它更有可能的断言。相反,典型的测试会产生一个p值,也即证据(试验结果)在被测假设是正确的假定下如其乃是的概率。如果p值太低,假设就会被拒绝,以一种类似于证伪的方式。相比之下,贝叶斯推理旨在为假设分配概率。统计哲学中的相关课题包括概率解释、过适,以及相关与因果的区别。

数学哲学

- 主條目:数学哲学

数学哲学关注数学的哲学基础及其蕴涵[57],其中心问题为:数字,三角形和其他数学实体是否独立于人类意志而存在;以及数学命题的本质是什么。“1+1=2 是否为真”的问题,从根本上不同于“一个球是否为红色”的问题吗?微积分是被发明的还是被发现的?一个相关的问题是,学习数学是否需要经历,还是只有理性思考就足够了。证明一个数学定理,是什么意思,以及怎么知道一个数学证明是否正确?数学哲学家也致力于澄清数学与逻辑、人类的能力(例如直觉)和物质宇宙之间的关系。

物理哲学

| 未解決的物理学問題:量子力学对物理實在描述,包括量子态叠加、波函数坍缩等,是如何产生(得出)我们观察到的物理實在? |

- 主條目:物理哲学

物理学哲学是对现代物理学(物质和能量以及其相互作用的研究)的基本哲学问题的研究。主要关注的问题有空间和时间的本质,原子和原子论;此外还包括宇宙学的预测,对量子力学之结果的解释、统计力学的基础、因果关系、决定论,以及物理定律的本质[58]。在经典哲学时代,这些问题中有不少是被作为形而上学(那些关于因果关系、决定论和时空的)的一部分研究的。

化学哲学

- 主條目:化学哲学

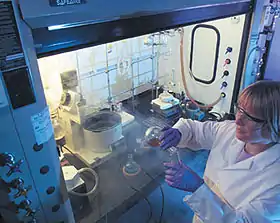

化学哲学是对化学科学的方法论和内容的哲学研究,由哲学家、化学家和哲学-化学家之多方团队共同参与。它包括对化学中的一般的科学哲学问题研究。例如,可以用量子力学来解释所有的化学现象吗?抑或化学不可能还原为物理?又例如,化学家对理论如何被证实(确认反应机理)的哲学也有过讨论。确定反应机理十分困难,因为他们不能直接观察到。化学家可以将诸多间接测量作为证据而排除某些机理,但他们往往不确定剩下的可能机理是否正确,因为可能存在许多其他机理,他们没有测试过,甚至没有想过[59]。哲学家们也试图阐明并不指向具体物理实体的化学概念的意义,譬如化学键。

生物哲学

- 主條目:生物哲学

生物学哲学探讨生物学和医学科学中的认识论、形而上学和伦理学问题。虽然长期以来一般的科学和哲学家哲学家一直对生物(例如,亚里斯多德、笛卡尔、莱布尼茨和甚至康德)感兴趣,但是直到1960-70年代,生物学哲学才作为一个独立的哲学领域出现[60]。科学哲学家开始更多地关注生物学中的事态发展,从1930-40年代的现代演化综论,到1953年脱氧核糖核酸(DNA)结构的发现,再到更近的基因工程的发展。此外其他重要的想法也被讨论,如将所有的生命过程还原为生物化学反应,以及将心理学纳入更广泛的神经科学中。当代生物学哲学中的研究包括调查进化论的基础[61],以及作为耐久的共生体的病毒在宿主基因组扮演的角色。因此,遗传内容顺序的演变被视为有效的基因组编辑的结果,与之前的错误复制事件(突变)占主导地位的说法相反[62]。

医学哲学

- 主條目:医学哲学

在医学伦理学和生命伦理学之外,医学哲学是哲学的一个分支,其包括医学的知识论和本体论/形而上学。在医学的知识论中,循证医学(EBM)备受关注,最引人注目的是随机化[63][64][65]、双盲法和安慰剂控制的角色。专门关注与医学哲学的本体论也与这些领域的研究相关,其包括笛卡尔的二元论、疾病的单基因概念[66],以及安慰剂和安慰剂效应的概念化[67][68][69][70]。对医学之形而上学的兴趣也不断增长[71],尤其是因果关系的概念。医学哲学家可能不只是对医学知识如何生成有兴趣,而且还对这种现象的本质感兴趣。因果关系是感兴趣的,因为很多医学研究的目的就是建立因果关系,例如什么导致了疾病,或者什么导致了人们康复[72]。

心理学哲学

- 主條目:心理学哲学

心理学哲学关注现代心理学的理论基础的问题。这些问题有些是关于心理调查方法的认识论之考虑。举个例子,研究心理学的最佳方法是什么,只注重对外界刺激的反应行为吗?还是应该侧重于精神感知和思维过程[73]?如果是后者,则一个重要问题是如何测量他人的内心感受。自我的感情和信仰的报告可能不是可靠的,因为就算受访者没有在答案中故意欺骗的明显动机,自我欺骗或选择性记忆也可能会影响他们的反应。就算自我报告是准确的,我们如何比较不同个体的应答?即使两个个体做出了李克特量表上相同的答复,他们仍可能在经历非常不同的心理活动。

心理学哲学的其他问题是关于心灵、大脑和认知的本质的,也许更常被归为认知科学或精神哲学的一部分。例如,人类是理性的生物吗[73]?在某些感官知觉中他们有自由意志吗,这与做出选择的体验有什么关系?心理学哲学也密切关注着认知神经科学、进化心理学和人工智能的研究,并质疑他们在心理学中能解释和不能解释什么。

心理学哲学是一个相对年轻的领域,因为心理学在19世纪末才成为了一门学科。尤其地,神经哲学在最近刚刚成为一个独立的领域,基于保罗·丘奇兰和帕特里夏·丘奇兰(Paul & Patricia Churchland)的研究[55]。相比之下,精神哲学则是一个建立已久的学科,其甚至肇始于心理学之作为研究领域之前。它关注精神/心灵的本质、经历的质量,以及诸如二元论和一元论之间的辩论的特定问题。另一个相关的领域是语言哲学。

经济哲学

- 主條目:经济哲学

经济哲学是研究涉及经济学的哲学问题的哲学分支;它也可以被定义为经济学研究其自身基础和道德的分支。它可以分为三个主题[75]。第一个主题涉及经济学的定义和范围、应通过什么方法研究,以及这些方法是否上升到与关联的其他专门学科相等的认知可靠的水平。例如,可能存在研究经济学的这种方式,它无价值,并能独立于研究者的规范性观点而建立事实吗?第二个主题是合理性的含义和所涉问题。例如,买彩票(增加你的收入风险)的同时买保险(减少你的收入风险),是理性的吗?第三个主题是对经济政策和结果进行规范性评价。应当使用什么标准来判定,某个公共政策是否对社会有益?

社会科学哲学

- 主條目:社会科学哲学

社会科学哲学研究社会科学(如社会学、人类学、政治科学)的逻辑和方法[76]。社会科学哲学家关注:社会科学和自然科学之间的异同;社会现象和可能存在的社会法律之间的因果关系;以及结构和机构的本体论意义。

法国哲学家奧古斯特·孔德(1798-1857)在《实证主义哲学课程》(1830-42年之间出版的系列)建立了实证主义的认识论视角。课程的前三卷主要处理已经存在的物理科学(数学、天文学、物理学、化学、生物),而后两卷则强调社会科学("sociologie")的必然到来[77]。对孔德而言,物理科学应该先到来,在人类可以对最具挑战性、最复杂的人类社会本身的“女王科学”充分投入努力之前。孔德提出了一个进化体系:根据“三阶段定律”,社会在寻求真理的过程中将经历三个阶段:神学的;形而上学的;实证主义的[78]。

孔德的实证主义建立了正式的社会学和社会研究的初始的哲学基础。涂尔干、马克思和韦伯更经常被认为是当代社会科学之父。在心理学中,实证主义的方法在历史上被行为主义所采纳。实证主义也被“技术官僚”拥护,他们相信在科学和技术的发展下社会进步是必然的[79]。

参见

- 本体论 (哲学)

- 客观性

- 科学史与科学哲学

- 科学哲学家列表

引用和注释

- Thornton, Stephen. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2006 [2007-12-01]. (原始内容存档于2007-06-27).

- Laudan, Larry. . Adolf Grünbaum, Robert Sonné Cohen, Larry Laudan (编). . Springer. 1983. ISBN 90-277-1533-5.

- Uebel, Thomas. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2006 [2007-12-01]. (原始内容存档于2007-06-26).

- Popper, Karl. reprint. London & New York: Routledge Classics. 2004. ISBN 0-415-27844-9 First published 1959 by Hutchinson & Co.

- "Pseudoscientific – pretending to be scientific, falsely represented as being scientific", from the Oxford American Dictionary, published by the Oxford English Dictionary; Hansson, Sven Ove (1996)."Defining Pseudoscience", Philosophia Naturalis, 33: 169–176, as cited in "Science and Pseudo-science" 页面存档备份,存于 (2008) in Stanford Encyclopedia of Philosophy. The Stanford article states: "Many writers on pseudoscience have emphasized that pseudoscience is non-science posing as science. The foremost modern classic on the subject (Gardner 1957) bears the title Fads and Fallacies in the Name of Science. According to Brian Baigrie (1988, 438), "[w]hat is objectionable about these beliefs is that they masquerade as genuinely scientific ones." These and many other authors assume that to be pseudoscientific, an activity or a teaching has to satisfy the following two criteria (Hansson 1996): (1) it is not scientific, and (2) its major proponents try to create the impression that it is scientific".

- For example, Hewitt et al. Conceptual Physical Science Addison Wesley; 3 edition (July 18, 2003) ISBN 978-0-321-05173-8, Bennett et al. The Cosmic Perspective 3e Addison Wesley; 3 edition (July 25, 2003) ISBN 978-0-8053-8738-4; See also, e.g., Gauch HG Jr. Scientific Method in Practice (2003).

- A 2006 National Science Foundation report on Science and engineering indicators quoted Michael Shermer's (1997) definition of pseudoscience: '"claims presented so that they appear [to be] scientific even though they lack supporting evidence and plausibility"(p. 33). In contrast, science is "a set of methods designed to describe and interpret observed and inferred phenomena, past or present, and aimed at building a testable body of knowledge open to rejection or confirmation"(p. 17)'.Shermer M. . New York: W. H. Freeman and Company. 1997. ISBN 0-7167-3090-1. as cited by National Science Foundation; Division of Science Resources Statistics. . . 2006 [2015-10-01]. (原始内容存档于2011-08-22).

- "A pretended or spurious science; a collection of related beliefs about the world mistakenly regarded as being based on scientific method or as having the status that scientific truths now have," from the Oxford English Dictionary, second edition 1989.

- Cargo Cult Science 页面存档备份,存于 by Feynman, Richard. Retrieved 2011-07-21.

- Hempel, Carl G.; Oppenheim, Paul. . Philosophy of Science. 1948, 15 (2): 135–175. doi:10.1086/286983.

- Salmon, Merrilee; John Earman; Clark Glymour; James G. Lenno; Peter Machamer; J.E. McGuire; John D. Norton; Wesley C. Salmon; Kenneth F. Schaffner. . Prentice-Hall. 1992. ISBN 0-13-663345-5.

- Salmon, Wesley. . Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 1971.

- Woodward, James. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003 [2007-12-07]. (原始内容存档于2007-07-06).

- Vickers, John. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2013 [2014-02-25]. (原始内容存档于2014-04-07).

- Baker, Alan. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2013 [2014-02-25].

- Bogen, Jim. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2013 [2014-02-25]. (原始内容存档于2014-02-27).

- Levin, Michael. . Jarrett Leplin (编). . Berkeley: University of California Press. 1984: 124–1139. ISBN 0-520-05155-6.

- Boyd, Richard. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2002 [2007-12-01]. (原始内容存档于2007-07-06).

- Specific examples include:

- Popper, Karl. . London & New York: Routledge Classics. 2002. ISBN 0-415-28594-1 First published 1963 by Routledge and Kegan Paul

- Smart, J. J. C. . New York: Random House. 1968.

- Putnam, Hilary. . London: Cambridge University Press. 1975.

- Putnam, Hilary. . London: Routledge and Kegan Paul. 1978.

- Boyd, Richard. . Jarrett Leplin (编). . Berkeley: University of California Press. 1984: 41–82. ISBN 0-520-05155-6.

- Stanford, P. Kyle. . Oxford University Press. 2006. ISBN 978-0-19-517408-3.

- Laudan, Larry. . Philosophy of Science. 1981, 48: 218–249. doi:10.1086/288975.

- van Fraassen, Bas. . Oxford: The Clarendon Press. 1980. ISBN 0-19-824424-X.

- Winsberg, Eric. . Synthese. September 2006, 152: 1–19. doi:10.1007/s11229-004-5404-6.

- Stanford, P. Kyle. . Philosophy of Science. June 2000, 67 (2): 266–284. doi:10.1086/392775.

- Longino, Helen. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2013 [2014-03-06]. (原始内容存档于2014-03-26).

- Douglas Allchin, "Values in Science and in Science Education," in International Handbook of Science Education, B.J. Fraser and K.G. Tobin (eds.), 2:1083–1092, Kluwer Academic Publishers (1988).

- Aristotle, "Prior Analytics", Hugh Tredennick (trans.), pp. 181–531 in Aristotle, Volume 1, Loeb Classical Library, William Heinemann, London, UK, 1938.

- Lindberg, David C. . University of Chicago Press. 1980: 350–351. ISBN 978-0-226-48233-0.

- results, search. Reprint edition. Da Capo Press. 2004-06-20. ISBN 9780786713585 (英语).

- Bacon, Francis Novum Organum (The New Organon), 1620. Bacon's work described many of the accepted principles, underscoring the importance of empirical results, data gathering and experiment. Encyclopædia Britannica (1911), "Bacon, Francis" states: [In Novum Organum, we ] "proceed to apply what is perhaps the most valuable part of the Baconian method, the process of exclusion or rejection. This elimination of the non-essential, ... , is the most important of Bacon's contributions to the logic of induction, and that in which, as he repeatedly says, his method differs from all previous philosophies."

- McMullin, Ernan. . www.paricenter.com. Pari Center for New Learning. [2015-10-29]. (原始内容存档于2015-10-24).

- . Stanford Encyclopedia of Philosophy. [2009-07-31]. (原始内容存档于2010-01-06).

- Michael Friedman, Reconsidering Logical Positivism (New York: Cambridge University Press, 1999), p xiv.

- See "Vienna Circle" 页面存档备份,存于 in Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Smith, L.D. . Stanford University Press. 1986: 314. ISBN 978-0-8047-1301-6. LCCN 85030366.

The secondary and historical literature on logical positivism affords substantial grounds for concluding that logical positivism failed to solve many of the central problems it generated for itself. Prominent among the unsolved problems was the failure to find an acceptable statement of the verifiability (later confirmability) criterion of meaningfulness. Until a competing tradition emerged (about the late 1950's), the problems of logical positivism continued to be attacked from within that tradition. But as the new tradition in the philosophy of science began to demonstrate its effectiveness—by dissolving and rephrasing old problems as well as by generating new ones—philosophers began to shift allegiances to the new tradition, even though that tradition has yet to receive a canonical formulation.

- Bunge, M.A. . Yale University Press. 1996: 317. ISBN 978-0-300-06606-7. LCCN lc96004399.

To conclude, logical positivism was progressive compared with the classical positivism of Ptolemy, Hume, d'Alembert, Compte, John Stuart Mill, and Ernst Mach. It was even more so by comparison with its contemporary rivals—neo-Thomisism, neo-Kantianism, intuitionism, dialectical materialism, phenomenology, and existentialism. However, neo-positivism failed dismally to give a faithful account of science, whether natural or social. It failed because it remained anchored to sense-data and to a phenomenalist metaphysics, overrated the power of induction and underrated that of hypothesis, and denounced realism and materialism as metaphysical nonsense. Although it has never been practiced consistently in the advanced natural sciences and has been criticized by many philosophers, notably Popper (1959 [1935], 1963), logical positivism remains the tacit philosophy of many scientists. Regrettably, the anti-positivism fashionable in the metatheory of social science is often nothing but an excuse for sloppiness and wild speculation.

- . 2000-08-07 [2014-01-07]. (原始内容存档于2014-01-07).

The upshot is that the positivists seem caught between insisting on the V.C. [Verifiability Criterion]—but for no defensible reason—or admitting that the V.C. requires a background language, etc., which opens the door to relativism, etc. In light of this dilemma, many folk—especially following Popper's "last-ditch" effort to "save" empiricism/positivism/realism with the falsifiability criterion—have agreed that positivism is a dead-end.

- Friedman, Reconsidering Logical Positivism (Cambridge U P, 1999), p xii.

- Outhwaite, William, 1988 Habermas: Key Contemporary Thinkers, Polity Press (Second Edition 2009), ISBN 978-0-7456-4328-1 p.68

- Bird, Alexander. Zalta, Edward N. , 编. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2013 [2015-10-26]. (原始内容存档于2017-07-13).

- T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd. ed., Chicago: Univ. of Chicago Pr., 1970, p. 206. ISBN 0-226-45804-0

- Olsson, Erik. Zalta, Edward N. , 编. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2014 [2015-10-26].

- Sandra Harding. . Springer Science & Business Media. 1976: 9–. ISBN 978-90-277-0630-0.

- Popper, Karl. Taylor & Francis e-Library. London and New York: Routledge / Taylor & Francis e-Library. 2005. chapters 3–4. ISBN 0-203-99462-0.

- Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge (1975), ISBN 0-391-00381-X, ISBN 0-86091-222-1, ISBN 0-86091-481-X, ISBN 0-86091-646-4, ISBN 0-86091-934-X, ISBN 0-902308-91-2

- Preston, John. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2007-02-15 [2017-12-23]. (原始内容存档于2017-12-11).

- Kuhn, T. S. . . [Univ. of Chicago Pr]. 1996: 176. ISBN 0-226-45808-3.

A paradigm is what the members of a community of scientists share, and, conversely, a scientific community consists of men who share a paradigm.

- Quine, Willard Van Orman. . . Harvard University Press. 1980 [2017-11-04]. ISBN 0-674-32351-3. (原始内容存档于2017-11-13).

- Ashman, Keith M.; Barringer, Philip S. (编). . London, UK: Routledge. 2001 [2015-10-29]. ISBN 0-415-21209-X.

The 'war' is between scientists who believe that science and its methods are objective, and an increasing number of social scientists, historians, philosophers, and others gathered under the umbrella of Science Studies.

- Woodhouse, Edward. Science Technology and Society. Spring 2015 ed. N.p.: U Readers, 2014. Print.

- Hatab, Lawrence J. . The Journal of Nietzsche Studies. 2008, (35/36): 107 [2018-09-14]. (原始内容存档于2016-03-04).

- Gutting, Gary (2004), Continental Philosophy of Science, Blackwell Publishers, Cambridge, MA.

- Wheeler, Michael. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2015 [2015-10-29]. (原始内容存档于2015-10-16).

- Cat, Jordi. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2013 [2014-03-01].

- Levine, George. . Princeton University Press. 2008: 104 [2015-10-28]. ISBN 978-0-691-13639-4.

- Kitcher, P. Science, Truth, and Democracy, Oxford: Oxford University Press, 2001

- Dennett, Daniel. . Simon and Schuster. 1995: 21. ISBN 978-1-4391-2629-5.

- Bickle, John; Mandik, Peter; Landreth, Anthony. Zalta, Edward N. , 编. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2010 [2017-12-21]. (原始内容存档于2013-12-02)(Summer 2010 Edition)

- Romeijn, Jan-Willem. Zalta, Edward N. , 编. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2014 [2015-10-29].

- Horsten, Leon. Zalta, Edward N. , 编. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2015 [2015-10-29].

- Ismael, Jenann. Zalta, Edward N. , 编. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2015 [2015-10-29].

- Weisberg, Michael; Needham, Paul; Hendry, Robin. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2011 [2014-02-14]. (原始内容存档于2014-04-07).

- Hull D. (1969), What philosophy of biology is not, Journal of the History of Biology, 2, p. 241–268.

- Recent examples include Okasha S. (2006), Evolution and the Levels of Selection. Oxford: Oxford University Press, and Godfrey-Smith P. (2009), Darwinian Populations and Natural Selection. Oxford: Oxford University Press.

- Witzany G. (2010). "Biocommunication and Natural Genome Editing". Dortrecht: Springer Sciences and Business Media.

- Papineau, D. . British Journal for the Philosophy of Science. 1994, 45 (2): 437–450. doi:10.1093/bjps/45.2.437.

- Jstor, Worrall, J., 2002. What Evidence in Evidence-Based Medicine?" Philosophy of Science 69(3), p.S316-S330.

- Worrall, J. . British Journal for the Philosophy of Science. 2007, 58: 451–488. doi:10.1093/bjps/axm024.

- Lee, K., 2012. The Philosophical Foundations of Modern Medicine, London/New York, Palgrave/Macmillan.

- Grünbaum, A. . Behavioural Research & Therapy. 1981, 19 (2): 157–167. doi:10.1016/0005-7967(81)90040-1.

- Gøtzsche, P.C. . Lancet. 1994, 344 (8927): 925–926. doi:10.1016/s0140-6736(94)92273-x.

- Nunn, R., 2009. It's time to put the placebo out of our misery" British Medical Journal 338, b1568.

- Turner, A. . Biology & Philosophy. 2012, 27 (3): 419–432. doi:10.1007/s10539-011-9289-8.

- Worrall, J. . Preventive Medicine. 2011, 53 (4–5): 235–238. PMID 21888926. doi:10.1016/j.ypmed.2011.08.009.

- Cartwright, N. . Philosophical Studies. 2009, 147 (1): 59–70. doi:10.1007/s11098-009-9450-2.

- Mason, Kelby; Sripada, Chandra Sekhar; Stich, Stephen. (PDF). Moral, Dermot (编). . London: Routledge. 2010.

- . NobelPrize.org. 1998-10-14 [2017-12-21]. (原始内容存档于2017-08-12).

- Hausman, Daniel. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. 2012-12-18 [2014-02-20]. (原始内容存档于2014-04-03).

- Hollis, Martin. . Cambridge. 1994. ISBN 0-521-44780-1.

- . [2017-12-21]. (原始内容存档于2017-10-11).

- Giddens, Positivism and Sociology, 1

- Schunk, Learning Theories: An Educational Perspective, 5th, 315

参考文献

- Gauch, Hugh G. . Cambridge University Press. 2002.

- Kneale, William; Martha Kneale. . London: Oxford University Press. 1962: 243. ISBN 0-19-824183-6. ISBN.

- Simpson, G. G. . Albritton, Jr., C. C. (编). . Stanford, California: Freeman, Cooper, and Company. 1963: 24–48.

- Gould, Stephen J. . Cambridge, MA: Harvard University Press. 1987: 120. ISBN 0674891996.

- Whitehead, A.N. . Lowell Lectures. Free Press. 1997: 135 [1920]. ISBN 978-0-684-83639-3. LCCN 67002244.

更多阅读

- Bovens, L. and Hartmann, S. (2003), Bayesian Epistemology, Oxford University Press, Oxford.

- Gutting, Gary (2004), Continental Philosophy of Science, Blackwell Publishers, Cambridge, MA.

- Kuhn, T. S. . [Univ. of Chicago Pr]. 1970. ISBN 0-226-45804-0.

- Losee, J. (1998), A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford University Press, Oxford, UK.

- Papineau, David (2005) Science, problems of the philosophy of. Oxford Companion to Philosophy. Oxford.

- Salmon, Merrilee; John Earman, Clark Glymour, James G. Lenno, Peter Machamer, J.E. McGuire, John D. Norton, Wesley C. Salmon, Kenneth F. Schaffner. . Prentice-Hall. 1992. ISBN 0-13-663345-5.

- Popper, Karl, (1963) Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, ISBN 978-0-415-04318-2

- van Fraassen, Bas. . Oxford: The Clarendon Press. 1980. ISBN 0-19-824424-X.

- Shaw, Jeffrey M. (2014) Illusions of Freedom: Thomas Merton and Jacques Ellul on Technology and the Human Condition. Eugene, OR: Wipf and Stock. ISBN 978-1-62564-058-1.

- Ziman, John (2000). Real Science: what it is, and what it means. Cambridge, Uk: Cambridge University Press.

- Chu, Dominique (2013), The Science Myth---God, society, the self and what we will never know, ISBN 978-1-78279-047-1

外部链接

- PhilPapers上的科学哲学

- 科学哲学 at the Indiana Philosophy Ontology Project

- . .

- An introduction to the Philosophy of Science, aimed at beginners - Paul Newall.

- Essays on concepts in the Philosophy of Science at The Galilean Library.