納粹德國

纳粹德国(德語:[2])是1933年至1945年阿道夫·希特勒及纳粹党所统治德国的通称。在希特勒统治下,德国转变為納粹主義极权国家,国内近乎一切事务均为纳粹党所控制。1945年5月同盟国战胜德国,第二次世界大战欧洲战场宣告结束,纳粹党在盟军的占领下被解散,纳粹德国亦不复存在。

| 德意志国(1933年-1943年) 大德意志国(1943年-1945年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1933年-1945年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

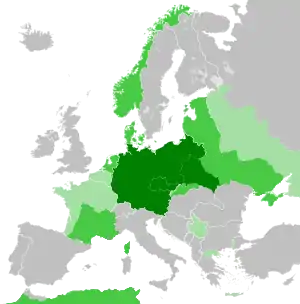

二战时期德国的最大領土範圍(1942年)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1944年2月的納粹德國行政區劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 首都 | 柏林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 常用语言 | 德语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 政府 | 一党集权制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 元首 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1934年-1945年 | 阿道夫·希特勒[lower-alpha 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 聯邦大總統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1933年-1934年 | 保罗·冯·兴登堡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1945年 | 卡尔·邓尼茨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 总理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1933年-1945年 | 阿道夫·希特勒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1945年 | 約瑟夫·戈培爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1945年 | 魯茨·馮·科洛希克(为首席部长) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 立法机构 | 帝国议会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 历史时期 | 战间期/第二次世界大战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 纳粹党掌权 | 1933年1月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 一体化 | 1933年2月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 德奧合併 | 1938年3月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 二战爆发 | 1939年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 希特勒自杀 | 1945年4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 德国投降 | 1945年5月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1939年[lower-alpha 3] | 633,786平方公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1939年[1] | 79,375,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1940年 | 109,518,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 货币 | 國家馬克(ℛℳ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ISO 3166码 | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1933年1月30日魏玛共和国总统保罗·冯·兴登堡任命希特勒为德国总理,纳粹党宣布其他政党為非法組織,开始清除国内一切政治反对力量,巩固自身权力。1934年8月2日兴登堡去世,希特勒将总理和总统职权合一,成为德国独裁者。1934年8月19日全民公投正式确定希特勒的德国“元首”头衔,一切权力都集中至希特勒手中,其辞令高于一切法律。纳粹政府并非相互协调协作的整体,而是不同内部派别组成的集合,各派别间进行权力斗争,试图获得希特勒的偏爱。大萧条期间,纳粹没收犹太人、共产主义者和宗教人士的财产,大规模军事支出和混合经济体制稳定了经济并结束了大规模失业的局面。包括高速公路系统在内的公共工程建设亦同时进行,经济恢复稳定局面,纳粹政权亦更受欢迎。

种族主义(尤其是反犹太主义)是该政权的中心特性之一,日耳曼人(北欧人种)被认为是雅利安人种中最为纯正者,由此即为优等人种。犹太人及其他不适宜的人种则受到迫害并遭屠杀。反希特勒统治的抵抗运动则遭残酷压制。自由主义、社会主义和共产主义人士遭到杀害、逮捕或驱逐。基督教会亦受到打击,教会领袖受监禁。教育重心集中于种族生物学、人口政策及为军事服务的体育。女性的就业和教育机会大幅减少。力量来自欢乐组织进行娱乐和旅游活动,1936年夏季奥林匹克运动会则向世界展示了第三帝国的气象。宣传部长约瑟夫·戈培尔电影、大规模集会以及希特勒的演说,达到控制舆论的目的。政府同时还限制艺术表达,推广一些特定的艺术形式,否定和封禁其他艺术形式。

1930年代末期纳粹德国对于领土的要求日益扩张,若得不到满足则以战争相威胁。1938年和1939年,纳粹德国先后吞并奥地利和捷克斯洛伐克。希特勒同苏联共产党总书记斯大林达成互不侵犯协议,并于1939年9月入侵波兰,第二次世界大战在欧洲打响。德国同墨索里尼领导的意大利和匈牙利、羅馬尼亞和保加利亞、芬蘭等親德國家结盟,至1940年已征服欧洲大部分地区,并对英国进行威胁。总督辖区在征服地区建立起来,而在波兰剩余地区则建立了总督府。犹太人和其他不受欢迎的群体被送往纳粹集中营和灭绝营并被杀害。

1941年德国对苏联发动入侵之后,战争局面开始扭转,而到1943年德国则遭遇了严重的军事失败。1944年对德国的大规模轰炸持续升级,轴心国力量开始自东欧和南欧撤退。盟军登陆法国之后,在一年时间内苏联从东部入侵,其他同盟国力量则从西部入侵。希特勒拒绝承认失败,导致战争最后阶段德国基础设施受到严重破坏,与战争相关的死亡人数继续攀升。1945年4月30日,苏联红军攻入纳粹德国首都柏林并占领德国国会大厦,阿道夫·希特勒于同日在柏林地下掩体里自杀,卡尔·邓尼茨接替希特勒成为纳粹德国元首。1945年5月8日,德国签署投降书,纳粹政权瓦解。战后同盟国展开去纳粹化进程,并将剩余的纳粹领导人送往纽伦堡进行战争罪的审判,纳粹德国位于东普鲁士、西里西亚、但泽和东波美拉尼亚的领土被并入苏联和波兰,阿尔萨斯-洛林被重新并入法国,苏台德区被重新并入捷克斯洛伐克,德国西部的萨尔兰被法国托管,而剩余德国领土则被苏联、美国、英国和法国军事占领,直到1949年民主德国和联邦德国分别成立,德国领土被一分为二。

名称

纳粹德国在1933年至1943年的正式国名为“德意志国”(德語:),而在1943年至1945年则为“大德意志国”(德語:)。“”一词亦时常被译为“德意志帝国”[3]。

对该国的通用称呼还包括“纳粹德国”([2])和“第三帝国”()。“第三帝国”一词为纳粹党所采用,于1923年亚瑟·穆勒·范登布吕克的书籍中首次出现。该书将神圣罗马帝国(962年–1806年)称为第一帝国,德意志帝国(1871年–1918年)称为第二帝国[4]。除“第三帝国”这个称谓外,希特勒和纳粹党的支持者也称呼其为“千年帝国”()[5]。现代德国人将此政权称为“纳粹国”([6])、“国家社会主义国家”(),亦可直接称之为“第三帝国”,将此时期称为“国家社会主义时期”()、“纳粹时期”()或“国家社会主义暴政期”()。

历史

历史背景

第一次世界大战结束后,德国经济严重受挫,并遭受着前所未有的负担。新建立的威瑪共和政府难以承受1919年《凡尔赛条约》约定的巨额战争赔款,由此不得不大量印刷钞票以偿还赔款和战争债务,但也造成恶性的通货膨胀,国内物价飞涨、经济混乱,为争夺粮食而引发的暴动层出不穷[7]。1923年1月,德国政府未能完成全部偿还款项,法国为此出兵占领鲁尔河沿岸的工业区,造成德國的經濟進一步惡化,内乱也因此而持续扩大[8]。

“国家社会主义德国工人党”(簡稱纳粹党),是一个由1919年建立的德国工人党改组的小党,是当时德国的几个极右党派之一[9]。该党致力于废除魏玛政府和《凡尔赛条约》,带有强烈的反犹太主义和反布尔什维克主义色彩[10]。他们承诺组建一个强硬的中央政府,扩展日耳曼民族的“生存空间”,在种族的基础上建立民族共同体,剥夺犹太人的公民身份与权利,并对他们实施“种族清洗”[11]。纳粹党员还提出一种实现民族与文化复兴的方式,称为“民族主义运动”(),并将犹太人视为民族复兴的死敌[12]。

1929年10月24日美国股市崩盘,德国经济遭受毁灭性的打击,数百万人失去工作,多家大银行倒闭。希特勒及纳粹党抓住这一时机,进行大规模宣传,承诺重振经济及降低失业率[13]。许多选民认为纳粹党能够帮助恢复国家的秩序、平息社会的混乱,能够提升德国的国际地位。在1932年7月的德国联邦选举后,纳粹党取得230个席次,获得37.4%的选票,崛起成为国会第一大党[14]。

纳粹党掌权

虽然纳粹党在1932年联邦选举中胜利而一跃成为德国国会第1大党,但在国会仍未获得绝对多数,由此希特勒领导的纳粹党和德国国家人民党组成一个短命的联合政府[15]。1933年1月30日,在政界、工业界和商界的支持下,联邦大总统保罗·冯·兴登堡任命希特勒为德国总理并组成希特勒内阁,意味着纳粹德国的开始。这一事件在德国被称为“掌权”[16]。数月内纳粹政权便提出“一体化”政策,以完全控制国人的社会及政治生活[17]。农业团体、志愿组织、体育俱乐部等许多民间组织的领导者都被替换成纳粹党员或支持者。到1933年6月,几乎只剩下军队和教会没有被纳粹党完全控制[18]。

1933年2月27日,夜晚国会发生火灾,荷兰共产主义者马里纳斯·范德吕伯被控为纵火者。纳粹党宣称纵火案是共产党举事的前兆,并以此为由出动冲锋队在全国范围内抓捕共产党员,4,000多名德国共产党党员被捕。2月28日的《国会纵火法令》剥夺大多数德国人的公民权利,包括集会权与新闻自由等。法令还允许警方不需要指控或法院命令行使无限期拘留的权力。为争取人民对法案的支持,一系列的宣传攻势随之而来[19]。

1933年3月,德国国会以444票对94票通过《魏玛宪法》修正案《授权法》[20],允许希特勒及其政府能够不需要总统或国会同意而通过任何法案,即使该法案本身违宪[21]。该法案需要以67%的多数才可获得通过,由此纳粹党利用《国会纵火法令》剥夺许多社会民主党员参与投票的权利,而共产党则先前已被禁止参加投票[22][23]。5月10日政府收缴社会民主党的资产,并于6月将之取缔[24]。余下的政党纷纷解散,而自1933年6月14日起新组建的政党也被官方认定非法,德国实际上成为一党制国家[25]。随后的1933年11月选举、1936年选举以及1938年选举完全被纳粹党控制,当选者只有纳粹党员以及少数无党籍人士[26]。1934年1月,地方议会及联邦上议院()被废止[27]。

纳粹政权也取缔魏玛共和国包括黑红金3色旗在内的一切象征,并用前德意志帝国的类似元素替换之。原先帝国使用的黑白红3色旗被重新启用,而纳粹党旗成为国家的另一面国旗(1935年取代黑白红3色旗成为唯一的国旗)。纳粹党歌《霍斯特·威塞尔之歌》成为第2国歌[28]。

在纳粹党上台执政之初,德国的经济形势仍十分严峻:上百万人没有工作,贸易逆差巨大[29]。希特勒认为重振经济至关重要。1934年纳粹党利用赤字开支,一系列的公共设施建设计划开始实行。在1934年就有170万人参与这项建设计划[29]。德国周均及月均在此期间亦开始回升[30]。

1934年8月2日大总统冯·兴登堡逝世;而在此前一日内阁已宣布执行《最高国家职位法案》,根据法案在兴登堡去世时,总统职位将被废除,其职权将被转移至总理名下[31]。希特勒也得以兼任德国的国家元首与政府首脑,成为“元首兼总理”()。德国正式成为一个由希特勒统治的极权国家[32]。8月19日德国举行公投,90%的选民支持合并元首与总理的职位[33]。作为国家元首,希特勒亦为德国武装力量最高指挥官,随之而来的新法案也更改了德国军人的传统誓词,誓词的内容变为向希特勒本人效忠,而非向最高指挥官职位或向国家效忠[34]。

令德国平民高兴的是,魏玛共和时代的冲突、摩擦与街头斗殴现象都已消失。取而代之的是约瑟夫·戈培尔为首的德国宣传部所进行的大量宣传。戈培尔宣称德国将成为一个不受《凡尔赛条约》约束,不受马克思主义者影响的自由、团结、富裕与统一的国家[35]。1933年第1所纳粹集中营(原先用于关押政治犯)于达豪建立,而到战争结束时,已经有上百所规模与功能不同的纳粹集中营[36][37]。

自掌权时起纳粹党就开始运用一切手段来对付政敌、排挤他们认为社会上“不受欢迎的人”,他们打着反共的旗号不断扩张自己的权力,同时对犹太人进行更大规模的迫害。1933年4月初德国在地方和国家的层面上都界定犹太人的地位与权利[38]。1935年剥夺犹太人基本权利的《纽伦堡法案》象征着德国反犹立法的高峰[39]。纳粹党员亦以剥夺财富、禁止跨族通婚、禁止从事某些职业(如法官、医生或教师等)的方式对犹太人进行迫害。而后纳粹党开始宣传“犹太人不适合处在德国的社会中”,并以此为由不断在各个领域加剧对犹太人的矮化,其他德国百姓也对此逐渐麻木,这一切最终发展成为犹太人大屠杀。而对于不支持反犹主义的德国人,或是公开作出任何不符纳粹宣传行为的人,都会被盖世太保所监视,他们的合法权利将被剥夺,甚至会被送入集中营[40]。在纳粹德国,几乎一切的人和物都被统治者监视着。纳粹党最初运用各种暴力或非暴力手段夺得政权,然后再通过操纵议会通过各类法案扩大权力,利用警力和自身的武装力量得以渗透全国,最终将权力延伸到国家和地方的所有机关,使该党在短时间内排除异己,迅速垄断德国的政权,控制国家的方方面面[41]。

扩军与战前外交

早在1933年2月希特勒就强调重整军备的重要性,但是此举违反《凡尔赛条约》,所以这项工作是秘密进行的。一年后他向管理军事的部下透露:向东扩张的战争计划,拟于1942年执行[42]。1933年德国退出国际联盟,理由是德国人认为国联仅针对德国的解除武装条约是不公平的[43]。1935年1月原属德意志帝国的国联托管地萨尔(自一战结束起至结束托管止,国联已管制萨尔共15年)举行全民公决后宣布回归德国[44]。1935年,希特勒宣布魏玛防卫军的人数将扩大至55萬人,并建立空军[45]。1935年6月18日签署的《英德海军协定》则表明英国将允许德国建立海军舰队[46]。

英法对于意大利入侵埃塞俄比亚的绥靖主义政策,促使希特勒加快德国“正常化”的步伐。1936年3月7日希特勒违反《凡尔赛条约》命令3,000名士兵进驻莱茵兰非军事区,还有一支30,000人的预备队也加入此次行动。由于该领土为德国所有,英法政府因害怕引发战争而并未相应对德国进行制裁[47]。随后在德国3月29日的选举中,纳粹党得到98.9%的支持率[47]。1936年,希特勒和大日本帝国签署《反共產國際協定》。同年又和贝尼托·墨索里尼领导的義大利王國达成协调外交政策的互不侵犯条约,此后被称为“罗马—柏林轴心”[48]。

1936年7月,西班牙国民军和共和军爆发西班牙内战,希特勒和義大利对弗朗西斯科·佛朗哥领导的西班牙国民军提供大量空中和地面支援,而苏联则派兵支持共和军。1939年,国民军取得胜利并在全国建立起独裁政权西班牙國,由此成为纳粹德国的非正式盟友[49]。

奥地利和捷克斯洛伐克

1938年2月,希特勒对奥地利总理库尔特·许士尼格强调德国保护其边界的必要性。许士尼格计划在3月13日举行关于奥地利独立问题的全民公决,遭到希特勒的反对。3月11日,希特勒向许士尼格发出最后通牒,要求奥政府将一切权力移交给奥地利纳粹党,否则德国将付诸军事行动。次日德军开入奥地利,受到当地民众的热烈欢迎,民眾更自動讓路給德軍通過[50]。

捷克斯洛伐克共和国国内有一羣相當數量的德意志裔人口,大多居住在苏台德地区。政府为安抚当地的分离主义政党苏台德德意志党,还给予该地区一些经济特权[51]。希特勒决定将苏台德地区乃至整个捷克斯洛伐克纳入德国领土范围[52]。为使领土扩张变得合理,纳粹进行宣传工作[53],但是军方高层认为德国仍未做好战争准备,并不支持这项计划[54]。这场危机使英国、捷克斯洛伐克和法国(捷克斯洛伐克盟友)3国加紧备战。为避免战争,英国首相内维尔·张伯伦安排一系列国际会议,此后英国、法国、德国、意大利四国于1938年9月29日签署《慕尼黑协定》,迫使捷克斯洛伐克将苏台德地区割让予德国。回国后张伯伦一下飞机就受到热烈的欢迎,他称“这是属于我们这个时代的和平”[55]。然而这一协定只维持6个月,1939年3月德国便出兵占领捷克斯洛伐克全境[56],捷克斯洛伐克共和国不复存在,取而代之的是隶属德国的波希米亚和摩拉维亚保护国,以及形式上独立的德国附庸国斯洛伐克共和国[57]。

在吞并奥地利和捷克斯洛伐克后,纳粹德国得到这两个国家所有的外汇储备,以及库存于国内的原材料(金属)以及各种产品(如武器装备和飞机等),而赫尔曼·戈林国家工厂()则迅速控制两国的钢铁及煤炭的生产设施[58]。

波兰

1939年3月,希特勒要求波兰归还曾属于普鲁士的但泽自由市和波兰走廊(这一地区将德国本土同东普鲁士分隔开)。英国则对波兰保证,若波兰遭攻击,他们将进行援助。希特勒认为英国事实上将不会采取军事行动,便命令部下制定入侵波兰的方案,定于1939年9月实施[59]。5月23日他告诉部下德国的目标不只是波兰走廊,更重要的是以波兰为代价,将德国国土进行大规模东扩[60]。德国再次强调罗马尼亚、挪威和瑞典间正式建立贸易关系[61]。德国外长约阿希姆·冯·里宾特洛甫前往苏联,并于1939年8月同苏方签署《苏德互不侵犯条约》(莫洛托夫—里宾特洛甫条约)[62],还秘密划定苏德两国在波兰和波罗的海国家的势力范围[63][64]。

战时外交政策

德国在第二次世界大战期间扶持许多新政府,这些政府都处于柏林直接或间接的控制下。德国在歐洲的战争期间也得到其盟友的军事援助,这其中包括在欧洲最親密的盟友意大利王國以及匈牙利王國、羅馬尼亞王國,如维希法国这般的附庸国亦为德国提供充足的粮食供给和上百万名工人的支援[65],有部份盟友如保加利亞王國和芬蘭,只局限於一至兩場戰爭(保加利亞參與了南斯拉夫戰役及希臘戰役、芬蘭只參與了蘇德戰爭);以及泰國,泰國是德國除日本外另一亞洲盟友,但主要在亞洲和日本合作。在1942年秋天时的东线战场,除德军外还有罗马尼亚的24个师、意大利的10个师和匈牙利的10个师与苏军作战[66]。而当这些盟国面临盟军威胁、快要倒戈时,德国便会采取軍事行动对其实行直接控制,如其于1942年維希政府在北非的失利令德國及意大利佔領了維希法國、1943年意大利投降,德國以軸心行動佔領了意大利北部並營救墨索里尼及1944年3月匈牙利企圖倒戈盟軍使德國佔領匈牙利;但亦有另類情況如而同为1944年投降的羅馬尼亞和保加利亞則没有控制,因兩國發生了共產主義政變(823武裝起義和99政變)後苏軍已經佔領兩國;1944年芬蘭則和蘇聯单独談和,與駐芬德軍爆發拉普蘭戰爭。除了意大利外,大日本帝国也是德国一个较强的正式盟友,但两国关系较为疏远,日德之间的协调合作极少,如德國沒有事先通知日本自己進攻蘇聯,日本亦沒有通知德國自己偷襲珍珠港。而德国直至战争后期才同意将煤合成油的配方提供给日本[67]。

战争爆发

1939年9月1日,德国入侵波兰,兩天後英法对德宣战,第二次世界大战爆发[68]。波军没能抵抗住德军的攻势,而9月17日苏军又从东面侵入波兰,10月6日,波兰宣告灭亡[69]。9月21日当时的盖世太保头目莱因哈德·海德里希下令围捕犹太人、并将其强制聚集到交通条件较好的城市。最初其意图为向东驱逐或送往马达加斯加[70]。1939年末为打击波兰人的民族认同感,德国人通过事先准备好的名单抓捕并处决波兰境内的知识分子、贵族、神职人员和教师,约有65,000人遇难[71][72]。苏联于1939年11月30日向芬兰发动进攻,引发冬季战争,德军则在海上参与战斗。而直到1940年5月前德军与英法联军间并无大规模交火,这段时间又被称为“假战”[73]。

自战争一开始,英国便对德国实施海上封锁,这对于煤炭、石油和粮食等资源依赖进口的德国来说是不小的打击[74]。为了保卫德国与瑞典之间的铁矿海运路线,1940年4月9日,希特勒下令入侵挪威,在4月底之前几乎已占领全境。同样于4月9日德国入侵并占领丹麦[75][76]。

征服欧洲

1940年5月,希特勒不顾一些高层军官的反对,下令进攻法国及低地国家[77]。低地三国卢森堡、荷兰和比利时迅速被征服,而法国也很快战败,于6月22日投降[78]。法国的迅速败退在各国国内都引起轰动,希特勒的国内支持率进一步上升,德国国内也掀起一轮战争潮流[79]。在占领这些国家后,德军违反《海牙公约》强迫当地企业为德军生产军需。沦陷国官员认为相较本国人民被送往德国进行强制劳动,这一选择更能让人接受[80]。

征服法国后,德国缴获大量的火车头和车厢、武器以及铜、锡、石油和镍等原材料[81]。德国人强迫当地政府交出资产,满足他们的经济需求,而德军的占领费用,亦由当地的法国、比利时和挪威人出资[82]。德国实施的贸易壁垒政策也导致物资囤积、黑市活动泛滥,使得经济的未来发展出现不确定性因素[83]。粮食供应不稳定,欧洲各地产量普遍下降,但不及一战水平[84]。希腊在被占领的第一年,以及荷兰被占领的最后一年中都出现饥荒[84]。

希特勒向新任英国首相温斯顿·丘吉尔提出和平的倡议,被他拒绝。此后希特勒下令对英国皇家空军的空军基地和雷达站发动空袭,是为不列颠战役,但德国空军未能击败皇家空军[85]。1940年9月27日,希特勒和意大利王國、大日本帝國簽訂三國同盟條約,正式建立軸心國。1940年10月匈牙利和保加利亞在德國的維也納仲裁裁決下獲得羅馬尼亞的北特蘭西瓦尼亞和南多布羅加,兩國進一步向德國靠攏。10月末,希特勒意识到没有制空权,对英国的入侵计划无法实施,便下令对伦敦、普利茅斯和考文垂等英国城市发动大规模夜间轰炸[86]。

1941年2月德国向利比亚派出非洲军团,以援助在北非战场的意大利军队,同时试图遏制驻扎在埃及的英联邦军队[87]。1940年11月,斯洛伐克共和國、匈牙利王國、罗马尼亚加入《三国同盟条约》,成为德国盟友、轴心国的一员,为德国提供石油供给[88][89],1941年3月保加利亞王國加入。4月6日德国和義大利聯合匈牙利及保加利亞入侵南斯拉夫王国和進攻希腊,成功占领两国[90]。德國和其盟友瓜分了兩國。

1941年6月22日,德国撕毁《苏德互不侵犯条约》向苏联宣战,550万轴心国军队向苏军发起大规模攻势,代号为巴巴罗萨行动。此次行动的目的除了争取希特勒宣传的“生存空间”以外,更主要的是要摧毁苏联、获取其丰富的自然资源,以对抗西方盟国[91]。在国内德国民众对此多持惊讶惶恐的态度,因为他们并不确定这场战争会不会变成持久战、德国是否能够应付双线作战[92]。

德军最初对苏联的攻势是成功的,攻下大片领土,包括波罗的海3国、白俄罗斯和乌克兰西部。7月6日,德军在斯摩棱斯克战役取得胜利后,希特勒决定暂缓中央集團軍进攻莫斯科的计划,其部分军力被调往北方及南方集团军,以支援在列宁格勒和基辅的围城战[93]。这给了苏联红军喘息之机,使其得以动员预备兵力重振旗鼓。对莫斯科的进攻在1941年10月继续进行,而在12月德军在莫斯科戰役遭遇惨败[93]。12月7日,盟國日本偷襲美国夏威夷的珍珠港,引发美日之间的太平洋战争,4天后德国和義大利对美国宣战[94]。

在苏联和波兰的占领区,食物供应面临短缺的问题,庄稼被撤退的军队烧毁,剩余的一些粮食也被运回德国本土[95]。而在1942年德国本土的粮食配给总额也不得不被削减。四年計畫的全权代表赫尔曼·戈林下令增加从法国和挪威地区进口谷物和鱼的数量。1942年德国农业产量相对较好,但也只能满足西欧方面的需求[96]。

“国家领袖罗森贝格任务小组”()将全欧洲犹太人的私人收藏以及他们开办的博物馆、图书馆中的艺术品和文化资料运回德国。仅在法国,收缴来的各类艺术品、家具和其他物品就装满26,000节车厢[97]。此外,士兵们都在外掠取或是购买物品(例如一些产品和服装)运回国内,因为在德国本土,获取这些物品都已变得愈发困难[98]。

战争转折点及德军崩溃

德国乃至整个欧洲的石油资源都几乎完全依赖于外国进口[99]。为了解决短缺问题,德国于1942年6月发动“蓝色行动”()以夺取苏联高加索地区的油田[100]。苏军在11月19日发动反攻,并成功于11月23日将德军围困于斯大林格勒[101]。戈林向希特勒保证给予第6集团军空中支援,但是这个保证无法实现[102]。希特勒禁止当地德军撤退,导致20萬名德国和罗马尼亚士兵死亡,而在1943年1月31日向苏军投降的91,000名士兵中,只有6,000人在战后得以生还回国[103]。德军在庫爾斯克戰役的攻势再度失败,苏军继续向西部推进,至1943年末德国在东线的所得几乎已全部被苏联收复[104]。

在埃及埃尔温·隆美尔元帅的非洲军团于1942年10月被伯纳德·蒙哥马利率领的英军击败[105]。1943年7月,同盟国军队在西西里岛登陆并于9月登陆意大利本土[106]。与此同时,英美空军的轰炸机以英国为基地,开始对德国的战略轰炸。为了打击德国的士气,许多次轰炸任务都将矛头对准德国的平民目标[107]。很快,德国空军生产飞机的速度已经赶不上损失的速度,德国空军几乎彻底失去制空权,也使得盟军的轰炸变本加厉。而1944年末针对工厂和炼油厂的轰炸,更是极大地打击德国的战争实力[108]。

1944年6月6日,美国、英国和加拿大3国的军队在诺曼底登陆,开辟西线战场[109]。1944年7月20日,部分德国高官针对希特勒发起失败的刺杀行动[110]。此后,希特勒下令抓捕7,000人,其中4,900人被执行死刑[111]。为挽回败局,德军发动阿登战役,但未能获得胜利,这也是德军在二战发动的最后一次大规模攻势;1945年1月27日,苏军攻入德国本土[112]。希特勒通过司法部长奥托·格奥尔格·提拉克下令,任何未准备好战斗的人都将立刻诉诸军法处置,导致上千人被处决[113]。尽管当地领袖响应希特勒战斗到底的命令,许多人还是在寻求向逼近的盟军投降。希特勒还命令德军在撤退时实施焦土政策,尽可能破坏所有的运输站、桥梁、工厂等基础设施,但军备部长阿尔伯特·斯佩尔采取行动进行遏制,使该政策并未彻底落实[112]。

1945年4月,苏联红军攻入柏林,柏林戰役开打,希特勒及部下则在元首地堡继续进行指挥工作[114]。4月30日,苏军距離總理府仅有两个街区之遥,希特勒遂与妻子爱娃·勃劳恩在地堡中一同自杀[115],同日晚些时候苏军占领德国国会大厦并将苏联国旗插在国会大厦楼顶,象征着纳粹德国的军事行动彻底失败。5月2日,柏林城防司令黑尔姆特·魏德林宣布向苏军指挥官崔可夫无条件投降[116]。希特勒死后其大总统职位为海军元帅卡尔·邓尼茨所接替,而总理职位则由约瑟夫·戈培尔担任[117]。戈培尔与妻子玛格达于次日在杀死其6名子女后一同自杀[118]。在5月4日至8日期间绝大部分残余的德军皆无条件投降。5月7日,《德国无条件投降书》正式签署,标志着第二次世界大戰歐洲戰場的結束[119]。战后纳粹德国大部分领土被美国、英国、苏联和法国分别占领至1949年苏联支持的東德和西方支持的西德分别成立,而纳粹德国位于东普鲁士、西里西亚和波美拉尼亚等地的领土则被并入苏联和波兰,当地的德意志人全部被遣返东德或流放至西伯利亚。

德国人的自杀率在战争结束前有所增高,尤其是在苏军推进的区域更为明显。1945年5月1日,白俄罗斯第2方面军第65军攻入代明,首先攻入一座酿酒厂,此后在镇中横行,进行大规模强暴、射杀平民并纵火,导致超过1,000人自杀(该镇总人口近16,000人)[120]。此外在其他地方亦发生集体自杀的现象,如新勃兰登堡(600人)[120]、施托尔普(1,000人)[120]、和柏林(1945年至少有7,057人自杀)[121]。

战争损失

据统计,纳粹德国在战时共有约550万至690万人死亡[122]。根据德国历史学者吕迪格·奥弗曼斯的研究资料,德军共有530万人阵亡或失踪,其中包括90萬名自1937年德国边界以外地区征召的士兵[123]。另根据理查德·奥弗里在2014年给出的资料,约有35萬人在英美空军轰炸德国城市时死亡[124],又有2万人在陆上战役中阵亡[125][126]。在柏林战役中则约有22,000名市民死亡[127],此外,还有30萬名德国人(包括犹太人)在纳粹的政治、种族和宗教迫害中死亡[128],又有200,000人死于纳粹政权的安乐死计划[129]。在德国被称为“特别法庭”()的政治法庭上,有近12,000名德国抵抗运动成员被处决,在民事法庭上亦处决40,000人[130]。在同盟国军队攻入德国本土时,亦有发生针对德国妇女的大规模强暴事件[131]。

在战争结束之前,欧洲约有4,000万名难民[132],其经济也遭到沉重打击、趋于崩溃,70%的工业设施被毁[133]。 约有1,200万至1,400万的德國人逃离或被驱逐出东欧和中欧地区,前往德国[134]。冷战时期的西德政府称在驱逐德意志人以及在苏联的强制劳动中,约有220万平民死亡[135]。但是在20世纪90年代,这个说法被一些学者推翻,他们认为死者只有50萬至60萬人[136][137][138],而在2006年德国政府重申200万至250万人死亡的立场[lower-alpha 4]。

地理

领土变更

在第一次世界大战战败和《凡尔赛条约》签署后,德国失去阿尔萨斯-洛林、北石勒苏益格和梅梅尔;萨尔一度成为法国的保护国,此后将由其居民投票决定加入哪个国家;波兰成为独立国家并通过波兰走廊的创立而获得出海口,并使普鲁士与德国其他地区分隔,但泽成为自由市[139]。

1935年的公投使萨尔回归德国,而在1938年德奥合并后奥地利也成为德国的一部分[140]。1938年的慕尼黑协定使德国获取苏台德地区,并在6个月后夺取捷克斯洛伐克的剩余地区[55]。在海上入侵的威胁之下,立陶宛于1939年3月将梅梅尔地区交予纳粹德国[141]。

在1939年和1941年间德国入侵波兰、法国、卢森堡、荷兰、比利时和苏联[78]。1943年墨索里尼的薩羅共和國将的里雅斯特、南蒂罗尔和伊斯特拉半岛割让给德国[142]。在此地区,两个傀儡政权建立起来:亚得里亚滨海行动区和阿尔卑斯山麓行动区[143]。

占领地区

在希特勒的大日耳曼帝国长期目标指导之下,一些占领的领土立刻被并入德国。包括阿尔萨斯—洛林在内的一些地区则被归入邻近的“大区”管辖范围内。未被并入德国的领土则为“总督辖区”,为类似殖民地的政权,在几个占领国家中建立。为德国管辖的区域包括波希米亚和摩拉维亚保护国、奥斯兰总督辖区(包括波罗的海国家和白俄罗斯)以及乌克兰总督辖区。比利时和法国的占领区则归于比利时和法国北部军事管辖区和法國軍事管轄区管辖[145]。波兰的一部分被立即归入德国,而在波兰中部则建立总督府[146],希特勒计划将这些地区最终归入德国[147]。

丹麦(丹麥保護國政府)、挪威(挪威总督辖区)和荷兰(荷兰总督辖区)的政府则多由当地平民执政[145][lower-alpha 5]。

战后变更

在1945年6月5日的《柏林宣言》和此后盟国管制理事会建立之后,4个同盟国暂时担当起对德国进行管理的责任[148]。1945年8月的波茨坦会议上同盟国做出对德国进行军事占领和去纳粹化的安排。德国被分为4个区域,每个区域由一个盟国占领,各自从其区域获取赔偿。由于多数工业区都位于西部,由此苏联获得额外的补偿[149]。盟国管制理事会于1947年5月20日废除普鲁士[150]。1948年起,在马歇尔计划之下,美国开始对德国进行援助[151]。军事占领一直持续至1949年东德和西德的建立。1970年《华沙条约》签订后,德国同波兰的领土界线正式划定[152]。德国分裂的局面一直持续至1990年,盟国在《最终解决德国问题条约》中放弃在德国的特权,而德国亦放弃对在二战中失去的领土的全部主张[153]。

政治

| 主题条目 |

| 纳粹主义 |

|---|

|

|

组织

|

|

德国之外

|

|

列表

|

|

意识形态

国家社会主义德国工人党是一个极右翼政党,在1929年大萧条时期的社会和经济动荡中发展起来[154]。1923年在啤酒馆政变失败入狱之后,希特勒撰写了《我的奋斗》提出了将德国社会转变为基于种族的社会的计划[155]。这一纳粹主义理念将反犹太主义、种族优生和优生学元素结合起来,并将其与泛日耳曼主义和领土扩张再次结合,意图在于为德意志民族获取更多的生存空间[156]。纳粹政权试图通过攻击波兰和苏联,驱逐或消灭当地犹太人和斯拉夫人以获取领土;这些种族被视为劣于雅利安优等民族,并被认为是犹太布尔什维克主义阴谋论的组成部分[157][158]。其他被视为劣等的族群包括精神和生理残疾者、罗姆人、同性恋者、耶和华见证人以及与社会不容者[159][160]。

在民族主义运动()的影响下,纳粹政权反对文化上的现代主义,并大力支持军事发展,以放弃理智为代价[12][161]。创造和艺术被抑制,除非它们能够对政治宣传起到作用[162]。纳粹党使用包括血旗在内的符号以及诸如纽伦堡党代会这般的仪式来加强团结和提升该政权的受欢迎度[163]。

政府

1934年1月30日通过的法案废除了当时德国的构成国系统(),并以新的纳粹德国行政区划“大区”取代之,由纳粹党领袖“大区长”领衔[164]。这一改革从未完全得到实施,构成国体系仍然在一些政府部门诸如教育部中被作为行政区划使用。这导致了管理和责任的相互重叠交错,亦是典型的纳粹政权行政方式[165]。

1933年除在一战中服过兵役的犹太人都失去了其政府职位,由纳粹党成员取而代之[166]。作为“一体化”过程的一部分,1935年的国家地方政府法废除了地方选举制度,由这一时刻起,市长都由内务部任命[167]。

通过贯彻“领袖原则”(),希特勒对德国实行独裁统治,要求所有下属绝对服从。他将政府结构视为金字塔,自己位于最顶端。党内的职位不由选举产生,而由上级任命[168]。纳粹党通过政治宣传建立了以希特勒为中心的个人崇拜[169]。包括克尔肖在内的史学家强调了希特勒演说能力制造的心理影响[170]。克雷塞尔写道:“德意志人民普遍对希特勒‘极具感染力’的吸引力表示崇敬[171]。”

上级官员向希特勒报告并遵从他的政策,但他们亦有一定的自主权[172]。官员被期望“向元首靠拢”,即主动推行与他的理念和党的目标相符的政策和行动,而无需希特勒参与到国家的日常运行中[173]。政府不是一个相协调相合作的整体,而是一个由各派别组成的混乱集合,由党内精英领导,各自试图获取权力和获得元首的偏爱[174]。希特勒亦时常向其下属传达相互矛盾的指令,并将他们置于责任和义务相互重叠的状况之下[175]。由此他在下属中创造了不信任、竞争和斗争,从而巩固和扩大了自己的权力[176]。

法律

1934年8月20日公务人员被要求宣誓无条件服从希特勒;数周前军队人员亦被要求宣誓。这一法令成为了“领袖原则”的基础,即希特勒的言辞高于所有法律[177]。任何得到希特勒批准的行为(包括谋杀)都为合法[178]。所有内阁成员提出的法案都要由副元首鲁道夫·赫斯批准,而他亦对所有高级公务人员任命具有否决权[179]。

大多数魏玛共和国的司法系统和法条都在第三帝国期间和之后得到了保存,用于应对非政治犯罪[180]。在纳粹夺权之前,法院判决和执行的死刑要更多[180]。被判处3项或多于3项罪名的人(即使是轻罪)可被认为是惯犯并被无限期监禁[181]。卖淫者和扒手则被认为在本质上有罪并对种族社会构成威胁。数千人在未获审判的情况下被逮捕和无限期监禁[182]。

虽然一般的法庭能够处理政治案件甚至进行死刑判决,一种新的法庭形式“人民法院”于1934年建立起来,以处理在政治上较为重要的案件[183]。这一法院在1945年解散之前总共进行了超过5,000次死刑判决[184]。对于身为共产党人、印发煽动性传单,甚至开希特勒或其他高层党员的玩笑,均可判处死刑[185]。纳粹德国使用三种死刑执行方式:绞刑、斩首和枪决[186]。盖世太保负责进行调查性执法以维护国家社会主义理念。他们寻找并拘捕政治犯、犹太人和其他不良人士[187]。由监狱释放的政治犯时常立刻被盖世太保重新逮捕并投入集中营[188]。

1935年9月纽伦堡法案开始执行,这一法案最初禁止雅利安人和犹太人间的性关系和通婚,此后延伸至“吉普赛人、尼格罗人或其私生后代”[189]。该法同时禁止在犹太人家庭中雇佣45岁以下的德意志裔女性作为家仆[190]。与此同时,纳粹党通过政治宣传以推广“种族亵渎”()概念,以为此法案正名[191]。由此犹太人和其他非雅利安人被剥夺了德国国籍。法律言辞同时还使纳粹党能够剥夺不足够支持该政权的任何人的国籍[190]。11月颁布的法案将犹太人定义为任何有3名犹太裔祖父母或有两名犹太裔祖父母并信仰犹太教的人[192]。

軍事

德国国防军

1935年至1945年德国的统一武装力量被称为国防军,包括陆军、海军和空军。自1934年8月2日起武装力量的成员被要求宣誓无条件忠于希特勒,与先前要求忠于国家宪法和法制机构的宣誓不同,新的宣誓要求军队成员服从希特勒,即使是被要求进行违法行为[193]。希特勒下令军队必须容忍,甚至在战略允许的情况下在后勤上支持别动队的行动。这一部队在东欧造成了数百万人的死亡[194]。德国国防军的成员亦通过射杀平民直接参与了犹太人大屠杀,并以反游击队行动为名实行种族灭绝[195]。

虽然国家持续在军事上做出准备,但国家经济却无法支撑如一战时那般漫长的消耗战。由此基于“闪电战”理论的战略被提出来,执行迅速的协调攻击,同时避免敌军的强点。进攻由炮轰开始,随后进行空中轰炸和扫射,之后坦克进攻,最后步兵开进以控制其夺取的区域[196]。军事胜利一直持续至1940年中旬,但未能击败英国成为了战争的第一个重要转折点。对苏联的入侵和在斯大林格勒的决定性失败使德军被迫撤退,并最终使其输掉战争[197]。自1935年至1945年总共有近1,820万名的士兵在国防军中服役,最後其中共有530万人死亡[123]。

冲锋队和党卫队

冲锋队于1921年建立是纳粹党的首个准军事部门,其最初的职责是在党内会议上保护领导人[198]。同时他们还同敌对政黨进行街道战,并对犹太人和其他人士实施暴力[199]。至1934年,在恩斯特·罗姆领导之下,冲锋队扩张至超过500,000人(包括预备役则超过450万人),而正规军则在《凡尔赛条约》限制之下仍不足100,000人[200]。

罗姆希望能够控制军队并将其并入冲锋队体系中[201]。兴登堡和国防部长维尔纳·冯·勃洛姆堡则威胁若冲锋队不停止其过分活动,将会颁布戒严令[202],希特勒同时怀疑罗姆试图取而代之,由此下令将罗姆和其他政敌一并除掉。自1934年6月30日至7月2日的长刀之夜行动中,近200人被处决[203]。在此次清算之后,冲锋队失去了其政治地位[204]。

党卫队原先是冲锋队之下的一小分支,但后来成为纳粹德国最为庞大和最为强大的组织之一[205]。自1929年起,在党卫队全国领袖海因里希·希姆莱的领导之下,至1938年党卫队已扩大至250,000人之众,并继续扩张[206]。希姆莱认为党卫队是一支精英的卫队组织,亦是希特勒的最后一道防线[207]。党卫队的军事组织武装党卫队成为了事实上德国国防军的第4个分支[208]。

1931年希姆莱组织建立了党卫队情报机构,称保安处,为其副手党卫队副总指挥莱因哈德·海德里希领导[209]。这一机构专职搜寻和逮捕共产党人以及其他政敌。希姆莱希望它能最终取代现行的警察系统[210][211]。希姆莱同时还在党卫队经济和行政办公室之下建立了一个平行经济体系。这一企业拥有房产公司、工厂和出版社等[212][213]。

自1935年起党卫队积极参与了对犹太人的迫害,将之集中至犹太人居住区或集中营内[214]。第二次世界大战开始时,党卫队下属的别动队跟随军队进入波兰和苏联,在1941年至1945年间杀害了超过200万人,包括130万的犹太人[215][216]。骷髅总队负责管理集中营和灭绝营,在这些地方有数百万人被屠杀[217][218]。

经济

承平時期

對上台之初的納粹黨來說,首要解決的經濟問題是高達30%的失业率[219]。1933年5月,经济学家、德意志帝國銀行行长兼经济部长的亚尔马·沙赫特提出了一项赤字财政政策。资本工程通过创造就业汇票来筹资,而当汇票需要兑现时,帝国银行通过印发钞票来完成这一需求。国债迅速上升,但希特勒及其经济团队认为此后的领土扩张将会为偿还国债创造条件[220]。在沙赫特治下,失业率迅速下降,在大萧条期间要快于任何一个国家[219]。

1933年10月17日容克斯飞机制造厂的所有者,航空业先驱胡戈·容克斯被捕,在数日之内他的企业为纳粹政权所征用,在与其他飞机制造企业的协作之下以及航空部长戈林的指导之下,业内飞机产量立即得到了提升。1932年航空业的劳动力总量为3,200人,每年生产100架飞机,而在不到10年之后,航空业雇佣近250,000人,每年能够生产超过10,000架在技术上颇为先进的飞机[221]。

一套复杂的官僚体系建立起来,以管理德国的原材料和成品进口,同时在德国市场中消灭外国竞争,并改善国际收支。纳粹党鼓励发展石油和纺织的合成替代品[222]。1933年当市场面临供过于求局面,油价较低时,纳粹政府同法本公司达成利润共享协议,保证他们在洛伊纳的合成油工厂5%的资本投入回报率。超过5%的利润部分将交予德国。至1936年由于多余利润必须交给政府,法本公司对此协议表示出悔意[223]。

赤字财政为许多公共工程提供了资金,例如高速公路网络的建立,并为先前政府的住房和农业计划提供了支持[224]。为刺激建筑业,私人企业能够获得贷款,购买和修缮住房亦可获得补贴[225]。在妻子将会离开劳动力的条件之下,希望成婚的雅利安裔男女将能够获得最高1,000国家马克的贷款,每个孩子的出生将使贷款偿还额下降25%[226]。1937年由于熟练劳动力短缺,女性应当离开劳动力的要求被取消[227]。

希特勒希望在新德国内人民将广泛拥有汽车,他指示设计师斐迪南·保时捷起草方案设计“力量来自欢乐汽车”(),让每个德国国民均能负担得起。此汽车的原型之一于1939年2月17日在柏林国际车展中展出。第二次世界大战开始之后,汽车工厂转而生产军事车辆。民用汽车的销售由此停止,直至战争结束之后更名为“大众汽车”(;意為「国民的汽车」)[228]。

1933年纳粹党夺权时將近有600万人处于失业状态,而到了1937年失业人数已低于100万[229]。这在一定程度上是因为女性退出了劳动力[230]。在1933年至1938年间,实际工资下降了25%[219]。1933年5月社会民主工会的资产被剥夺,领袖被逮捕,工会也被一并取缔。新的工会组织德意志劳工阵线在纳粹党人罗伯特·莱伊领导之下建立起来[231]。1933年,德国人每周平均工时为43小时,而到1939年则增长至47小时[232]。

自1934年初起经济重心即從创造就业转移到了急速重整的軍工業上。1935年時军事支出已占政府采购的73%[233]。1936年10月18日希特勒任命戈林为「4年计划」总负责人,负责加快重整军备的脚步[234]。在呼吁加快建造钢铁厂、合成橡胶厂和其他工厂之外,戈林还实施了薪水和价格管制,并限制股息派发[219]。在赤字日渐增加的情况下,重整军备的支出仍然较大[235]。1935年义务兵役制度被引入,国家防卫军原先规模在《凡尔赛条约》约束下不得高于100,000人,但至第二次世界大战爆发时,现役人数已达750,000人,预备役人数则达100万人[236]。至1939年1月失业人数已下降到301,800人,而到9月则仅为77,500人[237]。

战时经济

纳粹德国的战时经济为混合经济形式,结合自由市场与计划经济;史学家理查德·奥弗利称其位居苏联计划经济和美国资本主义体系经济之间[238]。

1942年在军备部长弗里兹·托特死后,希特勒任命阿尔伯特·斯佩尔接替其职务[239]。斯佩尔通过简化组织结构、使非熟练工人操作专用机器、合理化生产方式和协调不同配件企业,改善了生产。工厂转移至远离铁路场站的地点,以避免被轰炸波及[240][241]。至1944年战争的开销已占德国国内生产总值的75%,而在苏联则为60%,在英国则是55%[242]。

战时经济在很大程度上依赖于大规模的强迫劳动。德国从20个欧洲国家中引進約1,200万名的奴隶劳力在工厂和农场中工作,近75%来自东欧[243]。由于防空保护不足,许多人沦为盟军轰炸的牺牲品。糟糕的生活条件使劳工频繁生病、受伤和死亡,并导致破坏和犯罪行为的发生[244]。

进入德国的外籍劳工被分为4个不同类别:外来劳工、军事拘禁劳工、平民劳工和东部劳工。对于不同类别的劳工,相应的规定和待遇也不同。为了将德意志人和外籍劳工分隔开来,纳粹政府下令禁止德意志人和外籍劳工发生性关系[245][246]。

女性的地位逐渐提升,至1944年超过500,000名女性在德国军队辅助部门工作,尤其是在德国空军的防空单位中;近500,000名女性则在民用防空领域工作;400,000名女性则为志愿护士。她们同时还在战时经济中取代了男性的角色,尤其是在农场和小型私有商户中[247]。

盟军的战略轰炸主要目标是制造合成油气的提炼厂以及德国的交通系统,尤其是铁路场站和运河[248]。至1944年9月军备工业已经开始崩溃。到11月煤炭燃料已经无法运抵其目的地,新的军备已无法继续生产[249]。奥弗利认为战略轰炸拖垮了德国的战时经济,迫使其将其四分之一的人力和工业转移至防空资源上,很可能缩短了整场战争[250]。

優生政策與種族清洗

| 系列条目 |

| 纳粹大屠杀 |

|---|

|

|

犹太区

|

|

暴行 少數族群迫害

|

|

集中营 滅絕營

轉移營 比利時:布倫東克堡壘 · 梅赫倫轉移營 法國:居爾集中營 · 德朗西集中營 意大利:波爾查諾轉移營 荷蘭:阿默斯福特集中營 · 韋斯特博克轉移營 挪威:法斯塔德集中营 部门

手法 |

|

后续

|

|

列表

|

|

纪念

|

優生學在纳粹德國得到全面的推展,纳粹政权以经济理由將不具生產力的人口以各种方法處理掉,以阻止他们繁衍後代,並要求每個國民都必须保持強健的體魄。纳粹希望通過此舉,實現其創造一個優等民族的夢想,這樣的優秀種族是不容有病弱者的。早期德國國會便通过了對各种遺傳病病患以及嚴重酗酒者進行外科手术绝育的法案。1933年7月14日,納粹黨在德國推行《防止具有遺傳性疾病後代法》,將數十萬名有遺傳性疾病的人強制絕育。該法詳細列出要針對的一系列遺傳性病患,其中有先天性智障、遺傳性癲癇、精神分裂症、遺傳性失明或耳聾、嚴重遺傳性身體畸形,還有酗酒[251]。超过一半被绝育者被认为有精神缺陷,包括無法通過智商测试者,还包括其他被认为与社会的节俭、性行为和卫生标准不符者、具有精神和身体疾病的人亦成为目标,大多数受害者来自社会地位地下的群体,例如卖淫者、穷人、无家可归者和罪犯[252]。同年十一月在另一項法律中又强调對「傷風敗俗者」的處理,規定要對罪犯、妓女、妨害治安者強制绝育。[253]1939年至1941年实施的T-4行动,有系统地處理掉在身体和精神上残疾者,以及精神病院中的患者,一直延续至战争结束。最初的受害者为别动队或其他人强杀,但至1941年末毒气室开始被廣泛使用[254]。生理残疾的儿童是T-4行动最早的受害者。

纳粹德国的种族政策建立于优等民族这一概念的信仰之上,该概念将德国人之中的北欧人种或雅利安人,认定为在假定的种族层级中最高的一支。纳粹党认为在雅利安人需要更大的生存空間,以及和其他种族之间存在冲突;犹太人被认为是雅利安人的敵人,他們渗透到德國社会当中,剥削和压迫雅利安人[255]。而罗姆人和犹太人一样,自纳粹掌權之初便受到迫害,自1935年起更被集体送進集中营屠杀[159][160]。

不過,對於日本人則有不同,當時日本(日本與其殖民地)是亞洲唯一的工業化國家,具有近似於西方的先進社會體系,故纳粹德国在1936年的反共产国际协定中,為全體日本人冠上名譽雅利安人(德語:)這個銜头,是其他生理上的雅利安人的一份子。德國地緣政治學家卡尔·豪斯霍弗尔曾經稱日本人為「東方雅利安人」。

纳粹集中营的献牲者除了犹太人和罗姆人,還包括數百萬名苏联战俘。在1941年6月至1942年1月间,纳粹屠杀了约280万苏联战俘[256],许多人在奥斯维辛和其他地方的露天囚营中死于饥饿[257]。苏联在战争期间损失了2,700万人,而只有不到900万死于战斗中[258]。每4名苏联人中就有1人死亡或受伤[259]。在波兰,除330万犹太人之外,亦有180万至190万非犹太平民被杀[260]。其他被迫害和屠杀的群体包括耶和华见证人、同性恋者、与社会不容者以及政治和宗教反对力量[160][261]。

反猶太主義

纳粹党对犹太人的迫害在1933年夺权后便开始,在1个月的时间内,冲锋队成员对犹太人商户、律师、和犹太会堂等发起了攻击,而在1933年4月1日希特勒宣布对犹太商家展开全国性的抵制[262]。4月7日《公职回复法案》通过,禁止大部分犹太人从事法律和公务职业。相似的法律很快,禁止犹太人从事其他的职业。4月11日一项法令将任何至少有一名犹太父母或祖父母的人定义为非雅利安。作为将犹太影响从文化生活中去除的举措之一,国家社会主义学生联盟将任何被认为非德意志的书籍从图书馆中移除,5月10日全国范围的焚书行动举行[263]。纳粹政权通过暴力和经济压力试图迫使犹太人主动离开德国[264]。犹太商家被禁止进入市场、刊登报纸广告和与政府签订合同。犹太公民受到骚扰和暴力袭击[265],许多城镇告示禁止犹太人进入[266]。

1938年11月一名犹太裔青年希望同德国驻巴黎大使会面,他和一名使馆秘书相见,为抗议其家庭在德国受到的不公对待而开枪将其射杀,这一事件使纳粹党获得了对犹太人迫害的缘由。1938年11月9日冲锋队成员在全德国范围内破坏和摧毁了犹太会馆及犹太财产,至少91名犹太裔德国人死亡,这一事件后被称为“水晶之夜” (或“水玻璃之夜”)[267][268]。在此后数月内,对犹太人的制裁进一步升级,他们被禁止从商或在零售店工作,禁止驾驶车辆、观看电影、造访图书馆或拥有武器、犹太裔学生被从学校中驱逐,犹太社群被罚款10亿马克以补偿在水晶之夜中造成的破坏,并且一切通过保险获得的补偿将会被没收[269]。至1939年全德国437,000名犹太人已有近250,000人移民至美国、阿根廷、英国、巴勒斯坦及其他国家[270][271],许多犹太人选择留在欧洲大陆。移民至巴勒斯坦的犹太人在《哈瓦拉协议》的约定之下得以将其财产一并转移,但移民至其他国家的犹太人则只得将其财产置之身后,为政府所没收[271]。

德国在东部的战事主要基于希特勒的长期观点,即犹太人是德意志人的敌人,而德国的扩张则需要获取生存空间。希特勒将其注意力集中在东欧,目标是击败波兰、苏联并在此过程中转移或消灭当地的犹太人和斯拉夫人[157][158]。在占领波兰之后,所有总督府治下的犹太人被集中至犹太人居住区内,而身材强健者则被要求进行强迫劳动[272]。1941年希特勒决定彻底摧毁波兰民族。他计划在10年至20年之间内德国占领的波兰地区将会完全没有波兰裔人,而由德意志族殖民者取代定居[273]。近380万至400万波兰人则将成为奴隶[274],纳粹总共计划从其征服的东部国家中获取1,400万名奴隶劳力[158][275]。

东方总计划计划将占领的东欧地区和苏联人口驱逐往西伯利亚,作为奴隶劳力使用或灭绝[276]。为了判定什么人应当被杀,希姆莱创造了“人民名单”()系统,以断定一人是否拥有德意志血统[277]。他下令那些拒绝被归类为“德意志人”的德意志人后代将被送往集中营,其儿女将被带走,或是参加强迫劳动[278][279]。这一计划同时还包括绑架一些据称是具有雅利安-北欧特征的儿童,假定其拥有德意志血统[280]。最终的目标是在征服苏联之后实施东方总计划,但在入侵失败之后,希特勒被迫考虑其他选择[276][281]。选择之一是将犹太人大批遣送往波兰、巴勒斯坦或马达加斯加[272]。

大致在1941年12月入侵莫斯科失败时,希特勒认定欧洲的犹太人必须被立刻消灭[282]。1942年1月20日的万湖会议上,灭绝欧洲犹太人口(1,100万人)的计划被正式提出。其中一些将会被迫劳动致死,而其他则将在犹太人问题的最终解决方案实施过程中被消灭[283]。最初犹太人在毒气车中被杀或为别动队枪决,但对于大规模屠杀来说此类方式并不实际[284]。至1941年,在奥斯威辛、索比布尔和特雷布林卡及其他灭绝营的屠杀中心取代了别动队,成为大规模屠杀的主要方式[285]。在战时被杀害的犹太人总数估计在550万至600万间[218],包括超过100万儿童[286]。1,200万人被迫参加劳动[243]。

德国国民(虽然日后有诸多否定)对于这一状况有所了解;从占领区回来的士兵会报告他们的所见所为[287]。埃文斯认为大多数德国人不支持屠杀[288][lower-alpha 6]。一些波兰人试图营救或藏匿剩下的犹太人,波兰地下组织成员则将这一状况传达给了伦敦的流亡政府[289]。

在消灭犹太人之外,纳粹同时还计划实施飢餓計畫,通过制造饥荒使占领地区的人口减少3,000万。食物供给将会被转移给德国军队和德国平民。城市将被夷为平地以使其回归森林或为德国殖民者重新定居[290]。饥饿计划和东方总计划将一并使八千万名苏联人死于饥荒[291]。这些部分实现的计划使近1,930万平民和战俘死亡[292]。

社会

教育

1933年的反犹太法令使所有犹太裔教师、教授和官员被清除出了教育系统。大多数教师被要求加入国家社会主义教师联盟(NSLB;),而大学教授则被要求加入国家社会主义德意志讲师联盟[294][295]。教师被要求向希特勒宣誓效忠,而对纳粹党理念不够服从者则会受到学生和教师的报告,从而被解除职务[296][297]。由于对于薪水的支持不足,许多教师离开了工作岗位。由于教师数量短缺,平均授课容量由1927年的37人增加至1938年的43人[298]。

内务部长威廉·弗利克、教育部长伯恩哈德·鲁斯特以及其他同课程和教科书相关的机构时常下达相互矛盾的指令[299]。纳粹政权无法接受的书籍将被从学校图书馆中移除[300]。对国家社会主义思想的灌输由1934年1月起成为强制要求[300]。被指定为未来纳粹党精英的学生自12岁起便在阿道夫·希特勒学校和国家政治教育机构接受灌输。对未来军事精英的灌输则在奥登斯堡学校进行[301]。

初等教育和中等教育主要聚焦于种族生物学、人口政策、文化、地理及(尤其)身体素质[302]。大部分科目的课程,包括生物、地理,甚至算数,都经过相应修改以将重点放在种族上[303]。军事教育成为了体育教育的核心部分,而对于物理的教育则倾向于军事应用,例如弹道学和空气动力学[304][305]。学生被要求观看所有国民教育与宣传部学校分部指定的电影[300]。

在大学中,顶级职位的任命往往是教育部门、大学校方以及国家社会主义德意志学生联盟权力斗争的结果[306]。虽然联盟和其他政府部门施加了一定压力,大多数大学教授在纳粹统治时期未对其课程和大纲做出修改[307],而在位于天主教区域内的大学尤其是如此[308]。德国大学的入学人数由1931年的104,000人下降至1939年的41,000人。但医学院的入学人数则大幅上升;由于犹太裔医生被迫离职,医学毕业生就业前景相对较好[309]。自1934年起,大学学生被要求参加冲锋队组织的军事训练,十分频繁且十分耗时[310]。第一年新生亦被要求在国家劳役团组织的劳役营中服役六个月;对于第二年学生则需要多服役十周[311]。

压迫教会

1933年纳粹夺权时,全德国近65%人口为新教徒[312]。在一体化过程中,希特勒试图由德国的28个新教教会中创立一个统一的新教国家教会[313],最终目标是彻底在德国除去教会[314]。亲纳粹的路德维希·穆勒被任命为国家主教,亲纳粹的压力集团德意志基督徒则控制了新的教会[315]。他们反对旧约圣经(因其犹太起源),并要求皈依的犹太人被开除出教会[316]。作为回应,牧师马丁·尼莫拉则同一些反对纳粹统治的神职人员建立了认信教会[317]。1935年,认信教会对纳粹的宗教政策表示抗议,导致其700名牧师被捕[318]。穆勒辞职,希特勒任命汉斯·科尔为宗教事务部长,意图继续控制新教[319]。1936年,一名认信教会使节向希特勒抗议宗教迫害和人权侵害[318],又导致数百名牧师被捕[319]。教会继续抗争,至1937年初,希特勒已放弃了统一新教教会的希望[318]。1937年7月1日,认信教会被取缔,尼莫拉被捕拘禁,首先被投入萨克森豪森集中营,后被转移至达豪[320]。神学大学被关闭,更多牧师和神学家被捕[318]。

在纳粹掌权之后,对于德国天主教会的迫害立刻开始[322]。希特勒迅速除去了政治天主教势力,逮捕了与天主教相关联的巴伐利亚人民党和天主教中央党人士;这些党派与其他非纳粹党派一起在7月被完全取缔[323]。1933年,在德国教会持续受到侵扰的情况下,纳粹同梵蒂冈签订《政教协定》()[251]。这一协定要求纳粹政权承认天主教机构的独立性,并禁止神职人员参与政治[324]。希特勒频繁无视此协定,关闭了一切非严格宗教性的天主教机构[325]。神职人员、修女和信徒领袖成为目标,在此后的几年内数千人被捕,时常是以伪造的理由诸如走私货币或道德败坏[326]。在1934年的长刀之夜中,多名知名天主教信徒领袖成为刺杀目标[327][328][329]。大多数天主教青年团体拒绝解散,希特勒青年团领导人巴尔杜尔·冯·席拉赫则号召其成员在大街上攻击天主教儿童[330]。政治宣传称教会腐败,并限制公众集会,审查天主教出版物。天主教学校被要求减少宗教教学,十字架被从公共建筑物中取下[331]。

教宗庇护十一世将《极度关切》()通谕偷运入德国,以为1937年耶稣受难日所用,在每个讲坛上宣读之。通谕谴责了政权对教会的敌对态度[326][332]。作为回应,戈培尔延续了纳粹对天主教徒的压迫和政治宣传。教会学校入学人数大幅下降,而到了1939年,所有此类学校不是被关闭便是被改造为公共设施[333]。此后的天主教抗议活动包括1942年3月22日德国主教的书信《对基督教和教会的斗争》[334]。在纳粹时代,近30%的天主教神父受到了警方的惩罚[335][336]。巨大的安全网络对神职人员的活动进行监视,神父频繁被谴责、拘捕或送往集中营,许多人被送往达豪的神父囚房[337]。在1940年吞并的波兰领土中,纳粹对天主教会展开了残酷的打击并系统性地将之拆解[338][339]。

健康

纳粹德国强势推行禁烟运动。1939年弗朗茨·H·穆勒的研究表明吸食烟草同肺癌之间存在因果关联[340]。国家健康办公室推动措施试图限制吸烟,例如引发广告和举行讲座[341]。吸烟在许多工作场所、列车上和执勤军队成员中被禁止[342]。政府部门同时试图控制其他致癌物质,例如石棉和杀虫剂[343]。作为大众健康宣传的一部分,水供给得到清理,铅和汞被从消费品中移除,女性则被鼓励定期进行乳腺癌检测[344][345]。

政府亦运作医保计划,但自1933年起犹太人被禁止参与。同年,犹太裔医生被禁止参与治疗政府保险之下的患者。1937年犹太裔医生被禁止治疗非犹太裔患者,而到了1938年他们从业的权利被完全剥夺[346]。

自1941年起,医学实验(其中许多并不科学)被应用于集中营囚犯身上[347]。最臭名昭著的医学实验医生为党卫队高级突击队领袖,奥斯维辛集中营医生约瑟夫·门格勒[348]。他的许多患者最终死亡或被刻意杀害[349]。制药公司可以药物实验或其他实验名义从集中营购买囚犯[350]。

女性和家庭

女性是纳粹社会政策的重要基石之一。纳粹反对女权主义运动,称其为犹太人的產物,并倡导创造一个父权社会,但也並非全面限制女權發展,在此社会中德意志女性将承认“她的世界即是她的丈夫、她的家庭、她的孩子和她的家[230]。”在纳粹掌权之后,女权组织很快被取缔或被纳入国家社会主义妇女联盟中。这一组织负责协调全国其他群体,以宣扬母性及家庭事务。关于养育孩子、缝纫和烹饪的课程亦有提供[351]。联盟出版《国社妇女观点》(),这是纳粹德国唯一得到纳粹党批准的女性杂志[352]。虽然它具有一定政治宣传性,但本质上仍然是一本普通的女性杂志[353]。

女性被鼓励退出劳动力,同时政治宣传号召种族适宜的女性创造大家庭。女性生育四名子女将获得德意志母亲十字奖章铜奖,生育六名为银奖,八名或更多则为金奖[351]。大家庭将在水电费用、学费和家庭支出方面得到补助。虽然这些措施使生育率提升,但在1935年至1940年间,拥有四名或更多子女的家庭数量仍然下降了百分之五[354]。女性离开劳动力的計畫,却并未如纳粹所想为男性腾出工作岗位。多数时候,女性担当家仆、纺织工职务,或在饮食行业工作更得心應手,而男性则对这些职业缺乏意向[355]。同時德國與其他國家讓女性進入軍火工廠備戰不同,納粹的哲学不允许在战争准备期间在军火工厂大规模雇佣女性,因此外籍劳工便被引进,也導致大量不人道的勞動事件。战争开始之后,奴隶劳工被广泛使用[356]。直到1943年1月,希特勒才签署命令,要求所有五十岁以下的女性报到参加工作以帮助战争进程[357]。此后,女性便大量进入农业和工业领域。到1944年9月,在军火工业工作的女性达到1490万[358]。

纳粹政权不鼓励女性参与高等教育。纳粹党领导人对于女性持有保守观点,认为理性和理论性工作与女性的天性即感性和直觉性相悖,因此参与学术和职业工作将使其“偏离母性”[359]。1933年通过的一项法案将大学入学女性数量限制为男性的百分之十,由此入学女性数量大减[360]。女性参与中等教育的数量由1926年的437,000人下降至1937年的205,000人,而参与中等后教育的则由1933年的128,000人下降至1938年的51,000人。然而,由于男性被要求在战时加入军队,至1944年,女性在中等后教育中的入学人数占到了一半[361]。

女性被期望是强壮、健康和富有活力的[362]。在田间劳作并养育强健儿女的农村女性被认为是理想女性的代表,而善于运动的女性则由其晒黑的肌肤而受到褒扬[363]。为了宣扬纳粹价值观,一系列组织建立起来。自1939年3月25日起,所有十岁以上的儿童必须加入希特勒青年团[364]。希特勒青年团的分支青少女联盟则是为10至14岁的女孩准备的,而德国少女联盟则是为14至18岁的青少年女性准备的。少女联盟的活动主要为体育锻炼,包括跑步、跳远、空翻、钢丝、仪仗和游泳[365]。

纳粹政权在与性相关的问题方面较为自由,对于婚外生子的女性较为同情[366]。随着战争发展,淫乱的行为变多,未婚的士兵时常同时与多名女性有染。对于已婚女性亦是如此,她们时常同士兵、平民或奴隶劳工有染。有时性被当做商品,例如从外籍劳工处获得更高的工作质量[366]。在出版的小册中,女性被号召不要与外籍劳工发生关系,以免影响血缘纯正[367]。

在希特勒的许可之下,希姆莱希望纳粹政权下的新社会能够去除对私生子女的偏见,尤其是党卫队成员的私生子女,而党卫队则在其种族纯正性方面受到各种考量[368]。他还希望每个党卫队家庭能有四至六名子女[368]。生命之泉协会于1935年由希姆莱创立,建立了一系列的抚育院,使单亲母亲能够在怀孕时受到关照[369]。在被接受入院之前,父亲和母亲都要接受种族测试[369]。生育下来的子女时常为党卫队家庭所领养[369]。抚育院同时亦对党卫队和纳粹党成员的妻子开放,而她们很快也占到了超过一半的位置[370]。

当时实行的法律禁止除医学原因之外的堕胎行为,而这一法律得到了纳粹政权的严格执行。堕胎数量由1930年代初的每年35,000例下降至1930年代末的每年不足2,000例。1935年通过的一项法律允许以「优生」为名堕胎[371]。

环保

纳粹社会中存在支持动物福利的成分,其對環境保護的領先與意識,可能是納粹推動的政策中少數不受批評者,納粹高官许多人对动物园和野生动物相当喜爱[372]。政府采取多项措施保护动物和环境。1933年,纳粹一项严苛的动物保护法律,对医学研究产生了一定的影响[373]。然而这一法律并未严格得到贯彻。虽然名义上禁止解剖,内务部仍然准许动物实验[374]。

国家林务办公室在戈林治下执行一系列规定,要求护林人种植多种树木以保障野生动物的栖息环境。1933年,一项新的全国动物保护法通过[375]。纳粹政权于1935年通过自然保护法,保护自然环境不受过度经济发展的破坏。这一法案使将私人土地收归国有并将之建立为自然保护区成为可能,并对远景规划有一定帮助[376],成為戰後德國的環境保護法的一部分。同时缺點是对于控制空气污染的举措较为马虎,而在战争开始之后,这些法令基本无法得到执行[377]。

文化

纳粹政权推行民族共同体概念,目标是建立一个无阶级社会,基于种族纯正性、战争与征服的需求以及对马克思主义的抗争之上[378][379]。德意志劳工阵线于1933年建立了力量来自欢乐组织,获取了成千上万的私人娱乐俱乐部的控制权,并设立节假日,提供诸如巡游、度假、音乐会等娱乐项目[380][381]。

1933年9月,国家文化局()在宣传部名下建立起来。此后各种分部亦建立起来,以控制文化生活的各个领域,例如电影、广播、报纸、艺术、音乐、戏剧和文学。从事这些职业的人都被要求加入相应的组织。犹太人和被认为政治上不可靠的人则被禁止在艺术领域工作,许多人由此选择移民。书籍和剧本需要被提交宣传部审查以获准出版。由于纳粹政权日益将文化转变为政治宣传的媒介,相应的标准也日益降低[382]。

1930年代,广播在德国十分流行,至1939年70%的家庭拥有一个收音机,多于任何一个国家。至1933年7月,左派和其他不受待见人士已被清除出广播电台[383]。在纳粹夺权之后,广播中的政治宣传和演讲十分普遍,但此后戈培尔要求更多地播放音乐,由此人们才不会转而向外国电台寻求娱乐[384]。

与其他媒体一样,报纸也为国家所控制,国家新闻部关闭或收购报社和出版社。至1939年,超过三分之二的报纸和杂志直接为宣传部所有[385]。纳粹党日报《人民观察家报》的主编为阿尔弗雷德·罗森堡,他是《二十世纪的神话》一书的作者,此书主要涉及种族理论,宣扬北欧民族优越性[386]。虽然戈培尔要求所有德国报纸都要出版对纳粹政权有利的内容,出版商们仍然设法对纳粹进行了影射性的批评,例如在社论中提及古罗马和希腊的独裁统治。报纸读者数量大跌,这与报纸内容质量的下滑和广播的流行均有一定关系[387]。书籍作者们陆续离开德国,一些人则在外国对纳粹政权进行了严厉的批判[388]。戈培尔希望留在国内的作家们将创作重心转移至德意志神话和血与土的概念上[389]。至1933年末,超过一千本书籍已为纳粹所封禁,多数为犹太裔作家所作或包括犹太裔角色[390]。

希特勒个人对建筑有一定兴趣,并与保罗·特鲁斯特和阿尔伯特·斯佩尔等建筑师密切合作,在古罗马建筑风格基础上建造新古典主义公共建筑[391][392]。斯佩尔在纽伦堡建设了全国党代会集会场,在柏林建设了新的德国总理府[393]。希特勒重建柏林的计划包括建立一座巨大的穹顶建筑(以罗马万神庙为原型)以及一座凯旋门(高度为巴黎凯旋门的两倍)。这两座建筑最终都未建成[394]。

希特勒认为抽象主义、达达主义、表现主义和现代艺术都为腐朽艺术,而这一观点也成为了其政策的基础[395]。许多艺术馆总监在1933年失去了其职位,由纳粹党成员取代[396]。近6,500幅现代艺术作品被从博物馆中撤出,由纳粹党成员选出替代品[397]。1935年,在十六座不同的城市中举办了“腐朽艺术”展,以展出那些被否定的艺术品。1937年7月至11月,戈培尔在慕尼黑举办了堕落艺术展。这一展出广受欢迎,吸引了超过两百万访客[398]。

1933年11月国家音乐局()成立,作曲家理查德·施特劳斯被任命为总监[399]。与其他艺术形式一致,纳粹驱逐了被认为种族上不适宜的音乐家,并在多数时间内反对过于现代或无调的音乐[400],并称其为颓废音乐。爵士乐被尤其认为不适宜,外国爵士音乐家纷纷离开或被驱逐出德国[401]。希特勒欣赏理查德·瓦格纳的音乐,尤其是那些基于日耳曼神话和英雄故事的作品,并自1933年始每年参加拜罗伊特音乐节[400]。

电影在1930年代和1940年代的德国广受欢迎,在1942年、1943年和1944年观众都超过了十亿人次[402][403]。至1934年,德国对于货币外流的限制使美国电影人无法将利润带回美国,由此大电影公司关闭了其在德国的分部。德国电影的反犹太主义内容使其无法在其他国家放映,由此出口量大跌。两家最大的电影企业乌发电影公司和托比斯电影公司都为宣传部所收购,而到了1938年,大部分德国电影都为宣传部所制作出品。电影并不总是充满赤裸的政治宣传,但总体上都有政治成分,并在其主题和内容方面遵从纳粹党理念。电影剧本都要事先经过审查[404]。

莱尼·里芬斯塔尔的《意志的胜利》(1935年)纪录了1934年的纽伦堡党代会,《奥林匹亚》(1938年)则纪录了1936年夏季奥林匹克运动会。这两部作品镜头移动和剪辑手法相当超前,影响了日后的许多电影。诸如长焦镜头和轨道摄影的新技术得到了运用。两部电影的艺术水准与其国家社会主义政治宣传密切相关,由此在日后广受争议[405][406]。

影响

同盟国在战后组织了战争罪行审判。纽伦堡审判为首场,于1945年11月至1946年10月举行,审判了23名纳粹顶级官员。他们被控4项违反规制战争国际法的罪名:反和平密谋罪、实行侵略计划罪、战争罪以及反人类罪[407]。除3人之外所有被告人均被判有罪,12人被判死刑[408]。同盟国取缔了纳粹党及其附属组织。展示纳粹符号例如旗帜、万字符号和相应的敬礼,在德国和奥地利都属违法行为[409][410]。

纳粹的意识形态及纳粹政权的所作所为几乎在全世界都被认为是极为不道德的[411]。希特勒、纳粹主义和大屠杀成为了现代世界中邪恶的象征[412],对于纳粹德国的兴趣在媒体和学术界中得到了延续。史学家理查德·J·埃文斯爵士称这一时代“拥有几乎全球性的吸引力,因为它的种族主义和屠杀行为对于全人类都是一个警示[413]。”

纳粹时代对于德国人对自身和自己国家的看法有着持续的影响。几乎每个家庭都在战争中有所损失或有故事可以讲述。德国人民常年来对于自身经历保持沉默,并具有共同的愧疚感,即使他们并未直接同战争罪行有所关联。1970年代对于纳粹德国的研究进入学术课程领域,德国人民开始研究自己家庭成员的经历。他们研究这一时代,并愿意审视这一时代所犯下的错误,而这也对今日德国民主的发展起到了很大的作用;然而儘管德國人大多對於納粹暴力行為感到羞恥,但心態上反犹太主义和新纳粹主义的思想却仍然存在[414]。

注释

- 1933年7月12日,德国内政部长威廉·弗利克下令在国歌演奏完成后紧接演奏党歌

- 包括事实上的吞并地区。

- 希特勒死亡后此职位正式空缺。其正式职称自1934年8月起为“元首兼帝国总理”。见Gesetz über das Staatsoberhaupt 1934。

- 1939年在德国重新控制《凡尔赛条约》前控制的两个地区(阿尔萨斯-洛林、但泽和波兰走廊)之前,其面积为633,786平方(244,706平方英里)。见Statistisches Jahrbuch 2006。

- 2006年11月29日德国联邦内政部国务秘书克里斯托弗·伯格纳表示,数据出现偏差的原因是哈尔仅包括了直接被杀害的人的数量。200万至250万这一数字亦包括死于疾病、饥荒、天寒、空袭和其他原因者Koldehoff 2006。德国红十字会则坚持驱逐导致的死亡总数为220万Kammerer & Kammerer 2005,第12页。

- 此外还计划在占领的前提之下建立莫斯科总督辖区、高加索总督辖区及土耳其斯坦總督轄區。

- “即便如此,现有证据表明在整体上德国人普遍不赞同。戈培尔于1941年下半年和1943年的宣传攻势都没有说服他们。”Evans 2008,第561页.

参考来源

- Statistisches Jahrbuch 2006, p. 34.

- Pohl 2005, p. 651–659.

- van Wie 1999, p. 37.

- Lauryssens 1999, p. 102.

- Shirer 1960, p. 5.

- Schwegel 2005, p. 201–204.

- Evans 2003, p. 103–108.

- Evans 2003, pp. 186–187.

- Evans 2003, pp. 170–171.

- Goldhagen 1996, p. 85.

- Evans 2003, pp. 179–180.

- Kershaw 2008, p. 81.

- Shirer 1960, pp. 136–137.

- Goldhagen 1996, p. 87.

- Evans 2003, pp. 293, 302.

- Shirer 1960, pp. 183–184.

- McNab 2009, p. 14.

- Evans 2005, p. 14.

- Evans 2003, pp. 329–334.

- Evans 2003, p. 354.

- Evans 2003, p. 351.

- Shirer 1960, p. 196.

- Evans 2003, p. 336.

- Evans 2003, pp. 358–359.

- Shirer 1960, p. 201.

- Evans 2005, pp. 109, 637.

- Evans 2005, p. 109.

- Cuomo 1995, p. 231.

- McNab 2009, p. 54.

- McNab 2009, p. 56.

- Overy 2005, p. 63.

- Shirer 1960, pp. 226–227.

- Shirer 1960, p. 230.

- Kershaw 2008, p. 317.

- Kershaw 2001, pp. 50–59.

- Evans 2003, p. 344.

- Evans 2008, map, p. 366.

- Walk 1996, pp. 1–128.

- Friedländer 2009, pp. 44–53.

- Fritzsche 2008, pp. 76–142.

- Hildebrand 1984, pp. 20–21.

- Evans 2005, pp. 338–339.

- Evans 2005, p. 618.

- Evans 2005, p. 623.

- Kitchen 2006, p. 271.

- Evans 2005, p. 629.

- Evans 2005, pp. 632–637.

- Evans 2005, p. 641.

- Steiner 2011, pp. 181–251.

- Evans 2005, pp. 646–652.

- Evans 2005, p. 667.

- Kershaw 2008, p. 417.

- Kershaw 2008, p. 419.

- Evans 2005, pp. 668–669.

- Evans 2005, pp. 671–674.

- Evans 2005, p. 683.

- Beevor 2012, p. 24.

- Mazower 2008, pp. 264–265.

- Evans 2005, pp. 689–690.

- Kershaw 2008, p. 486.

- Evans 2005, p. 691.

- Kershaw 2008, p. 496.

- Snyder 2010, p. 116.

- Molotov-Ribbentrop Pact, 1939.

- Mazower 2008, chapter 9.

- Weinberg 2005, p. 414.

- Martin 2005, p. 279–80.

- Beevor 2012, pp. 22, 27–28.

- Beevor 2012, p. 32.

- Longerich 2010, pp. 148–149.

- Longerich 2010, p. 144.

- Evans 2008, p. 15.

- Beevor 2012, p. 40.

- Mazower 2008, p. 260.

- Beevor 2012, pp. 73–76.

- Evans 2005, p. 120.

- Beevor 2012, pp. 70–71, 79.

- Shirer 1960, pp. 696–730.

- Kershaw 2008, p. 562.

- Mazower 2008, p. 265.

- Evans 2008, pp. 333–334.

- Mazower 2008, p. 271.

- Mazower 2008, pp. 272, 279.

- Mazower 2008, p. 262.

- Shirer 1960, pp. 774–782.

- Kershaw 2008, pp. 563, 569, 570.

- Evans 2008, p. 149.

- Evans 2008, p. 151.

- Kershaw 2008, p. 584.

- Evans 2008, p. 153.

- Evans 2008, pp. 160–161.

- Evans 2008, pp. 189–190.

- Stolfi 1982.

- Shirer 1960, pp. 900–901.

- Evans 2008, p. 43.

- Mazower 2008, pp. 284–287.

- Manvell 2011, pp. 283–285.

- Evans 2008, p. 334.

- Mazower 2008, p. 290.

- Glantz 1995, pp. 108–110.

- Melvin 2010, pp. 282, 285.

- Evans 2008, pp. 413, 416–417.

- Evans 2008, pp. 419–420.

- Shirer 1960, p. 1007.

- Evans 2008, p. 467.

- Evans 2008, p. 471.

- Evans 2008, pp. 438–441.

- Evans 2008, p. 461.

- Beevor 2012, pp. 576–578.

- Beevor 2012, pp. 604–605.

- Shirer 1960, p. 1072.

- Kershaw 2008, pp. 910–912.

- Kershaw 2012, pp. 224–225.

- Shirer 1960, p. 1108.

- Kershaw 2008, pp. 954–955.

- Beevor 2002, p. 386.

- Shirer 1960, p. 1126.

- Beevor 2002, p. 381.

- Beevor 2002, pp. 400–402.

- Lakotta 2005.

- Goeschel 2009, p. 165.

- Hubert 1998, p. 272.

- Overmans 2000, p. Bd. 46.

- Overy 2014, pp. 306–307.

- Wirtschaft und Statistik 1956.

- Statistisches Jahrbuch 1960, p. 78.

- Antill 2005, p. 85.

- Germany Reports 1961, p. 62.

- Bundesarchiv.

- Hoffmann 1996, p. xiii.

- Beevor 2002, pp. 31–32, 409–412.

- Time, 9 July 1979.

- Pilisuk & Rountree 2008, p. 136.

- Douglas 2012, p. 1.

- Die deutschen Vertreibungsverluste, 1939/50, pp. 38, 46.

- Overmans 1994, pp. 51–63.

- Haar 2009, pp. 363–381.

- Hahn & Hahnova 2010, pp. 659–726.

- Evans 2003, p. 62.

- Evans 2005, pp. 623, 646–652.

- Shirer 1960, pp. 461–462.

- Shirer 1960, p. 1005.

- Wedekind 2005, p. 111.

- Khatyn State Memorial Complex.

- Evans 2008, p. 373.

- Longerich 2010, p. 147.

- Umbreit 2003, p. 26.

- Berlin Declaration 1945.

- Hitchcock 2004, pp. 19–25.

- Clark 2006, p. xii.

- Hitchcock 2004, p. 145.

- Smith & Davis 2005, pp. 289–290.

- Boczek 2005, p. 134.

- Evans 2005, pp. 7–9.

- Kershaw 2008, pp. 146–147.

- Evans 2008, p. 7.

- Bendersky 2007, p. 161.

- Gellately 1996.

- Longerich 2010, p. 49.

- Evans 2008, p. 759.

- Evans 2005, pp. 7, 443.

- Evans 2005, pp. 210–211.

- Evans 2005, pp. 121–122.

- Evans 2005, pp. 48–49.

- Freeman 1995, p. 6.

- Evans 2005, pp. 14–15, 49.

- Evans 2005, p. 49.

- Kershaw 2008, pp. 170, 172, 181.

- Evans 2005, p. 400.

- Kershaw 2008, pp. 105–106.

- Kressel 2002, p. 121.

- Kershaw 2001, p. 253.

- Kershaw 2008, pp. 320–321.

- McElligott, Kirk & Kershaw 2003, p. 6.

- Speer 1971, p. 281.

- Manvell & Fraenkel 2007, p. 29.

- Evans 2005, p. 44.

- Evans 2005, p. 45.

- Evans 2005, p. 46.

- Evans 2005, p. 75.

- Evans 2005, p. 76.

- Evans 2005, pp. 79–80.

- Evans 2005, pp. 68, 70.

- Evans 2008, p. 514.

- Evans 2005, p. 72.

- Shigemitsu 1997, p. 289.

- Weale 2010, p. 154.

- Evans 2005, p. 73.

- Gellately 2001, p. 216.

- Evans 2005, p. 544.

- Evans 2005, pp. 539, 551.

- Kershaw 2008, p. 347.

- Evans 2005, p. 43.

- Longerich 2010, p. 146.

- Longerich 2010, pp. 242–247.

- Constable 1988, pp. 139, 154.

- Evans 2008, pp. 760–761.

- Weale 2010, pp. 15–16.

- Weale 2010, pp. 70, 166.

- Weale 2010, p. 88.

- Kershaw 2008, p. 306.

- Tooze 2006, p. 67.

- Kershaw 2008, pp. 306–313.

- Kershaw 2008, p. 313.

- Weale 2010, p. 27.

- Longerich 2012, pp. 113, 255.

- Longerich 2012, pp. 122–123.

- Weale 2010, p. 195.

- Longerich 2012, p. 125.

- Longerich 2012, pp. 212–213.

- Weale 2010, p. 411.

- Sereny 1996, pp. 323, 329.

- Evans 2008, p. 343.

- Longerich 2012, p. 215.

- Kershaw 2008, pp. 518–519.

- Rhodes 2002, p. 257.

- Weale 2010, p. 116.

- Evans 2008, p. 318.

- DeLong 1997.

- Evans 2005, p. 345.

- Tooze 2006, pp. 125–127.

- Tooze 2006, p. 131.

- Tooze 2006, pp. 106, 117–118.

- Evans 2005, pp. 322–326, 329.

- Evans 2005, p. 320.

- Evans 2005, pp. 330–331.

- Evans 2005, p. 166.

- Evans 2005, pp. 327–328, 338.

- Evans 2005, pp. 328, 333.

- Evans 2005, p. 331.

- Kershaw 2008, p. 289.

- McNab 2009, pp. 54, 71.

- Tooze 2006, pp. 61–62.

- Evans 2005, pp. 357–360.

- Evans 2005, p. 360.

- Evans 2005, pp. 141–142.

- McNab 2009, p. 59.

- Overy 2006, p. 252.

- Speer 1971, pp. 263–264.

- Braun 1992.

- Zeitlin 1955.

- Evans 2008, p. 333.

- Beyer & Schneider.

- Panayi 2005.

- Nazi forced labour 1942.

- Special treatment 1942.

- Hagemann 2011.

- Davis 1995.

- Speer 1971, pp. 524–527.

- Overy 2006, pp. 128–130.

- Kershaw 2008, p. 295.

- Longerich 2010, pp. 47–48.

- (PDF). [2017-06-16]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-18).

- Longerich 2010, pp. 138–141.

- Longerich 2010, pp. 30–32.

- Goldhagen 1996, p. 290.

- Evans 2008, pp. 295–296.

- Hosking 2006, p. 242.

- Smith 1994, p. 204.

- Holocaust Memorial Museum: Poles.

- Niewyk & Nicosia 2000, p. 45.

- Shirer 1960, p. 203.

- Longerich 2010, pp. 38–39.

- Longerich 2010, pp. 67–69.

- Longerich 2010, p. 41.

- Shirer 1960, p. 233.

- Kitchen 2006, p. 273.

- Longerich 2010, p. 112–113.

- Longerich 2010, p. 117.

- Longerich 2010, p. 127.

- Evans 2005, pp. 555–558.

- Kershaw 2000, p. 111.

- Berghahn 1999, p. 32.

- Powszechna PWN 2004, p. 267.

- Heinemann et al 2006.

- Snyder 2010, p. 416.

- Overy 2005, p. 544.

- Nicholas 2006, p. 247.

- Lukas 2001, p. 113.

- Sereny 1999.

- Kershaw 2008, p. 683.

- Longerich, Chapter 17 2003.

- Longerich 2012, pp. 555–556.

- Evans 2008, pp. 256–257.

- Longerich 2010, pp. 279–280.

- Holocaust Memorial Museum: Children.

- Evans 2008, pp. 555–556.

- Evans 2008, pp. 560–561.

- Evans 2008, pp. 559–560.

- Snyder 2010, pp. 162–163, 416.

- Dorland 2009, p. 6.

- Rummel 1994, table, p. 112.

- Evans 2005, p. 16.

- Nakosteen 1965, p. 386.

- Pine 2011, pp. 14–15, 27.

- Shirer 1960, p. 249.

- Evans 2005, p. 270.

- Evans 2005, p. 269.

- Evans 2005, pp. 263–264, 270.

- Evans 2005, p. 264.

- Shirer 1960, p. 255.

- Pine 2011, pp. 13–40.

- Evans 2005, pp. 263–265.

- Farago 1972, p. 65.

- Evans 2005, p. 265.

- Evans 2005, p. 292.

- Evans 2005, pp. 302–303.

- Evans 2005, p. 305.

- Evans 2005, pp. 295–297.

- Evans 2005, p. 293.

- Evans 2005, p. 299.

- Evans 2005, p. 222.

- Shirer 1960, p. 237.

- Shirer 1960, p. 240.

- Shirer 1960, pp. 234–238.

- Evans 2005, pp. 220–230.

- Kershaw 2008, pp. 295–297.

- Berben 1975, p. 140.

- Shirer 1960, pp. 238–239.

- Encyclopedia Britannica, Martin Niemöller.

- Berben 1975, pp. 276–277.

- Kershaw 2008, p. 332.

- Kershaw 2008, p. 290.

- Evans 2005, pp. 234–235.

- Gill 1994, p. 57.

- Shirer 1960, pp. 234–235.

- Kershaw 2008, p. 315.

- Lewis 2000, p. 45.

- Conway 2001, p. 92.

- Evans 2005, pp. 226, 237.

- Evans 2005, pp. 239–240.

- Evans 2005, pp. 241–243.

- Evans 2005, pp. 245–246.

- Fest 1996, p. 377.

- Evans 2005, p. 244.

- Holocaust Memorial Museum: Dachau.

- Berben 1975, pp. 141–142.

- Libionka, The Catholic Church in Poland.

- Davies 2003, pp. 86, 92.

- Proctor 1999, p. 196.

- Proctor 1999, p. 198.

- Proctor 1999, p. 203.

- Evans 2005, p. 319.

- Proctor 1999, p. 40.

- Proctor 1996.

- Busse & Riesberg 2004, p. 20.

- Evans 2008, p. 611.

- Evans 2008, p. 608.

- Evans 2008, pp. 609–661.

- Evans 2008, p. 612.

- Evans 2005, pp. 516–517.

- Heidelberg University Library.

- Rupp 1978, p. 45.

- Evans 2005, pp. 518–519.

- Evans 2005, pp. 332–333.

- Evans 2005, p. 369.

- Kershaw 2008, p. 749.

- McNab 2009, p. 164.

- Stephenson 2001, p. 70.

- Evans 2005, p. 297.

- Pauley 2003, pp. 119–137.

- Overy 2005, p. 248.

- Rupp 1978, pp. 45–46.

- Evans 2005, p. 272.

- Grunberger 1971, p. 278.

- Biddiscombe 2001.

- Rupp 1978, pp. 124–125.

- Longerich 2012, p. 370.

- Longerich 2012, p. 371.

- Evans 2005, p. 521.

- Evans 2005, p. 515.

- DeGregori 2002, p. 153.

- Hanauske-Abel 1996.

- Uekötter 2006, p. 56.

- Closmann 2005, pp. 30–32.

- Closmann 2005, pp. 18, 30.

- Uekötter 2005, pp. 113, 118.

- Grunberger 1971, p. 18.

- Kershaw 2008, pp. 182, 203, 272.

- Evans 2005, pp. 465–467.

- Shirer 1960, p. 265.

- Shirer 1960, pp. 241–242.

- Evans 2005, pp. 133–135.

- Evans 2005, p. 136.

- Evans 2005, pp. 143–144.

- Shirer 1960, p. 149.

- Evans 2005, pp. 146–147.

- Evans 2005, pp. 152–153.

- Evans 2005, p. 155.

- Evans 2005, pp. 158–159.

- Scobie 1990, p. 92.

- Evans 2005, p. 181.

- Speer 1971, pp. 92, 150–151.

- Speer 1971, pp. 115–116, 190.

- Evans 2005, p. 168.

- Evans 2005, p. 169.

- Shirer 1960, pp. 243–244.

- Evans 2005, pp. 171, 173.

- Evans 2005, p. 187.

- Evans 2005, p. 199.

- Evans 2005, p. 204.

- Evans 2005, p. 130.

- SPIO, Department of Statistics.

- Evans 2005, pp. 130–132.

- The Daily Telegraph, 2003.

- Evans 2005, pp. 125–126.

- Evans 2008, p. 741.

- Shirer 1960, p. 1143.

- Strafgesetzbuch, section 86a.

- Allied Agreement 1945.

- Kershaw 2000, pp. 1–6.

- Flint 1998.

- Evans 2009, p. 56.

- Sontheimer 2005.

参考文献

注:除非特别标明,下列皆为英文文献。

- . dipublico.com. 1945-09-20 [2015-01-31]. (原始内容存档于2012-05-14).

- Antill, Peter. . Oxford; New York: Osprey. 2005. ISBN 1-84176-915-0.

- Beevor, Antony. . London: Viking-Penguin Books. 2002. ISBN 978-0-670-03041-5.

- Beevor, Antony. . New York: Little, Brown. 2012. ISBN 978-0-316-02374-0.

- Bendersky, Joseph W. . Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 2007. ISBN 978-0-7425-5363-7.

- Berben, Paul. . London: Norfolk Press. 1975. ISBN 0-85211-009-X.

- Berghahn, Volker R. . . Yearbook of European Studies. Amsterdam; Atlanta: Rodopi. 1999. ISBN 90-420-0688-9.

- Beyer, John C.; Schneider, Stephen A. (PDF). Nathan Associates. [2013-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2013-05-09).

- Biddiscombe, Perry. . Journal of Social History. 2001, 34 (3): 611–647. doi:10.1353/jsh.2001.0002.

- Boczek, Bolesław Adam. . Lanham, MD: Scarecrow Press. 2005. ISBN 0-8108-5078-8.

- Braun, Hans-Joachim. . History of Technology. 1992, 14: 1–15.

- Busse, Reinhard; Riesberg, Annette. (PDF). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies. 2004 [2013-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-17).

- . United States Holocaust Memorial Museum. [2013-04-24]. (原始内容存档于2018-07-22).

- Clark, Christopher M. . London: Penguin Group. 2006. ISBN 978-0-674-02385-7.

- Closmann, Charles. . Brüggemeier, Franz-Josef; Cioc, Mark; Zeller, Thomas (编). . Athens: Ohio University Press. 2005.

- Constable, George (编). . The Third Reich. Alexandria, VA: Time-Life Books. 1988. ISBN 0-8094-6966-9.

- Conway, John S. . Vancouver: Regent College Publishing. 2001. ISBN 1-57383-080-1.

- Cuomo, Glenn R. . New York: Palgrave MacMillan. 1995. ISBN 978-0-312-09094-4.

- . United States Holocaust Memorial Museum. [2013-07-14]. (原始内容存档于2018-08-07).

- Davies, Norman. . New York: Viking. 2003. ISBN 0-670-03284-0.

- Davis, Richard G. . Air Power History. 1995, 42 (2): 46–63.

- . American Journal of International Law. July 1945, 39 (3): 171–178. JSTOR 221392. doi:10.2307/2213921.

- DeGregori, Thomas R. . Washington: Cato Institute. 2002. ISBN 1-930865-31-7.

- DeLong, J. Bradford. . econ161.berkeley.edu. University of California at Berkeley. February 1997 [2013-04-21]. (原始内容存档于2008-05-11).

- Pohl, Dieter. (PDF). Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2005, 4 (53): 651–659 [2020-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-17) (德语).

- Dorland, Michael. . Tauber Institute for the Study of European Jewry series. Waltham, Mass: University Press of New England. 2009. ISBN 1-58465-784-7.

- Douglas, R.M. . New Haven: Yale University Press. 2012. ISBN 978-0-300-16660-6.

- 3. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 2004. ISBN 83-01-14179-4 (波兰语).

- . Das Bundesarchiv. Government of Germany. 2012 [2013-05-19]. (原始内容存档于2013-10-21) (德语).

- Evans, Richard J. . New York: Penguin. 2003. ISBN 978-0-14-303469-8.

- Evans, Richard J. . New York: Penguin. 2005. ISBN 978-0-14-303790-3.

- Evans, Richard J. . New York: Penguin. 2008. ISBN 978-0-14-311671-4.

- Evans, Richard J. . Cambridge; New York: Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-0-521-19998-8.

- Farago, Ladislas. . International Propaganda and Communications. New York: Arno Press. 1972 [1942]. ISBN 978-0-405-04747-3.

- Fest, Joachim. . London: Weidenfield & Nicolson. 1996.

- Flint, Colin. . Social Science Quarterly (Austin: University of Texas Press). June 1998, 79 (2): 466–474.

- Freeman, Michael J. . London; New York: Longman. 1995. ISBN 978-0-582-23924-1.

- Friedländer, Saul. . New York: Harper Perennial. 2009. ISBN 978-0-06-135027-6.

- Fritzsche, Peter. . Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 2008. ISBN 978-0-674-03465-5.

- Gellately, Robert. . Central European History. 1996, 29 (2): 270–274. doi:10.1017/S0008938900013170.

- Germany (West) Presse- und Informationsamt. . Wiesbaden: F. Steiner. 1961. OCLC 5092689 (德语).

- Germany (West). Statistisches Bundesamt. . Wiesbaden: Verlag W. Kohlhammer. 1958. OCLC 7363969 (德语).

- [Law Regarding the Head of State of the German Empire. § 1]. documentArchiv.de. 1934-08-01 [2015-01-30]. (原始内容存档于2019-07-16) (德语).

- Gill, Anton. . London: Heinemann. 1994.

- Glantz, David M. . Lawrence, KS: University Press of Kansas. 1995. ISBN 978-0-7006-0899-7.

- Goeschel, Christian. . Oxford; New York: Oxford University Press. 2009. ISBN 978-0-19-953256-8.

- Goldhagen, Daniel. . New York: Knopf. 1996. ISBN 978-0-679-44695-8.

- Government of West Germany. . Statistisches Bundesamt (Stuttgart: W. Kohlhammer). 1960 (德语).

- Grunberger, Richard. . New York: Holt Rinehart and Winston. 1971. ISBN 978-0-03-076435-6.

- Hagemann, Karen. . Journal of Military History. October 2011, 75 (4): 1055–1094.

- Hahn, Hans Henning; Hahnova, Eva. . Munich; Vienna: Paderborn. 2010. ISBN 978-3-506-77044-8.

- Hanauske-Abel, Hartmut M. (PDF). BMJ. 1996-12-07: 1453–1463 [2015-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-17).

- Haar, Ingo. Ehmer, Josef , 编. . Ursprünge, Arten und Folgen des Konstrukts "Bevölkerung" vor, im und nach dem "Dritten Reich" : Aspekte und Erkenntnisse zur Geschichte der deutschen Bevölkerungswissenschaft (Springer). 2009. ISBN 978-3-531-16152-5 (德语).

- Heinemann, Isabel; Oberkrome, Willi; Schleiermacher, Sabine; Wagner, Patrick. (PDF). Bonn: Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2006 [2015-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-02) (波兰语).

- Hildebrand, Klaus. . Boston: George Allen & Unwin. 1984. ISBN 0-04-943032-7.

- Hitchcock, William I. . New York: Anchor. 2004. ISBN 978-0-385-49799-2.

- Hoffmann, Peter. . Montreal: McGill-Queen's University Press. 1996 [1977]. ISBN 0-7735-1531-3.

- Hosking, Geoffrey A. . Cambridge: Harvard University Press. 2006. ISBN 0-674-02178-9.

- Hubert, Michael. . Stuttgart: Steiner, Franz Verlag. 1998. ISBN 3-515-07392-2 (德语).

- Kammerer, Willi; Kammerer, Anja. . Berlin: Dienststelle. 2005.

- Kershaw, Ian. 4th. London: Arnold. 2000. ISBN 978-0-340-76028-4.

- Kershaw, Ian. . Oxford; New York: Oxford University Press. 2001 [1987]. ISBN 0-19-280206-2.

- Kershaw, Ian. . New York: W. W. Norton & Company. 2008. ISBN 978-0-393-06757-6.

- Kershaw, Ian. Paperback. London. 2012 [2011 publisher = Penguin]. ISBN 978-0-14-101421-0.

- . Khatyn State Memorial Complex. [2013-05-11]. (原始内容存档于2017-01-13).

- (PDF). Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. [2013-05-10]. (原始内容 (PDF)存档于2012-02-04) (德语).

- Kitchen, Martin. . Malden, MA: Blackwell. 2006. ISBN 978-1-4051-0040-3.

- Koldehoff, Stefan. . Deutschlandfunk. 2006-11-29 [2013-05-29]. (原始内容存档于2013-11-13) (德语).

- Kressel, Neil J. . New York: Plenum Press. 2002. ISBN 0-8133-3951-0.

- Lakotta, Beate. . 明镜 (Hamburg: Spiegel-Verlag). March 2005, (2): 218–221 [2015-01-31]. (原始内容存档于2020-04-17) (德语).

- Lauryssens, Stan. . Stroud: Sutton. 1999. ISBN 978-0-7509-1866-4.

- . 每日电讯报 (伦敦: TMG). 2003-09-10 [2013-05-10]. ISSN 0307-1235. OCLC 49632006. (原始内容存档于2020-05-18).

- Lewis, Brenda Ralph. . Osceola, WI: MBI. 2000. ISBN 0-7603-0946-9.

- Libionka, Dariusz. (PDF). The Reaction of the Churches in Nazi Occupied Europe. Yad Vashem. [2013-08-26]. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-17).

- Longerich, Peter. . Atlanta: Emory University. 2003 [2013-07-31]. (原始内容存档于2009-07-09).

- Longerich, Peter. . Oxford; New York: Oxford University Press. 2010. ISBN 978-0-19-280436-5.

- Longerich, Peter. . Oxford; New York: Oxford University Press. 2012. ISBN 978-0-19-959232-6.

- Lukas, Richard C. . New York: Hippocrene. 2001 [1994]. ISBN 978-0-7818-0870-5.

- Manvell, Roger; Fraenkel, Heinrich. . London; New York: Greenhill; Skyhorse. 2007 [1965]. ISBN 978-1-60239-178-9.

- Manvell, Roger. . London: Skyhorse. 2011 [1962]. ISBN 978-1-61608-109-6.

- Martin, Bernd. . New York; Oxford: Berghahn Books. 2005 [1995]. ISBN 978-1-84545-047-2.

- Mazower, Mark. . New York; Toronto: Penguin. 2008. ISBN 978-1-59420-188-2.

- McElligott, Anthony; Kirk, Tim; Kershaw, Ian. . Manchester: Manchester University Press. 2003. ISBN 0-7190-6732-4.

- Melvin, Mungo. . London: Weidenfeld & Nicholson. 2010. ISBN 978-0-297-84561-4.

- McNab, Chris. . Amber Books. 2009. ISBN 978-1-906626-51-8.

- . Modern History Sourcebook. Fordham University. [2013-04-18]. (原始内容存档于2014-11-14).

- Nakosteen, Mehdi Khan. . New York: Ronald Press. 1965. OCLC 175403.

- . Encyclopedia Britannica. [2013-08-25]. (原始内容存档于2015-05-18).

- . Stadtarchiv Göttingen Cordula Tollmien Projekt NS-Zwangsarbeiter. 1942 [2015-01-31]. (原始内容存档于2020-04-17) (德语).

- Nicholas, Lynn H. . New York: Vintage. 2006. ISBN 978-0-679-77663-5.

- Niewyk, Donald L.; Nicosia, Francis R. . New York: Columbia University Press. 2000. ISBN 978-0-231-11200-0.

- . Heidelberg University Library. [2013-05-08]. (原始内容存档于2017-10-10).

- Overmans, Rüdiger. . Beiträge zur Militärgeschichte. München: R. Oldenbourg. 2000 [1999]. ISBN 978-3-486-56531-7 (德语).

- Overmans, Rűdiger. . Dzieje Najnowsze Rocznik. 1994, 16: 51–63.

- Overy, Richard. . London: Random House. 2006 [1995]. ISBN 978-1-84595-065-1.

- Overy, Richard. . Penguin Books. 2005. ISBN 978-0-393-02030-4.

- Overy, Richard. . New York: Viking. 2014. ISBN 978-0-698-15138-3.

- Panayi, Panikos. . Journal of Contemporary History. 2005, 40 (3): 483–502. JSTOR 30036339. doi:10.1177/0022009405054568.

- Pauley, Bruce F. . European History Series. Wheeling, IL: Harlan Davidson. 2003 [1997]. ISBN 978-0-88295-993-1.

- Pilisuk, Marc; Rountree, Jennifer Achord. . Westport, CT: Praeger Security International. 2008. ISBN 978-0-275-99435-8.

- Pine, Lisa. . Oxford; New York: Berg. 2011 [2010]. ISBN 978-1-84520-265-1.

- . ushmm.org. United States Holocaust Memorial Museum. [2011-12-15]. (原始内容存档于2013-03-03).

- Proctor, Robert N. . Dimensions: A Journal of Holocaust Studies. 1996, 10 (2) [2013-05-12]. (原始内容存档于2013-06-07).

- Proctor, Robert N. . Princeton, NJ: Princeton University Press. 1999. ISBN 0-691-07051-2.

- . Time (Time Warner). 1979-07-09 [2013-04-28]. (原始内容存档于2011-04-24).

- Rhodes, Richard. . New York: Vintage Books. 2002. ISBN 0-375-70822-7.

- Rummel, Rudolph. . New Brunswick, NJ: Transaction. 1994. ISBN 978-1-56000-145-4.

- Rupp, Leila J. . Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1978. ISBN 978-0-691-04649-5. OCLC 3379930.

- Schwegel, Andreas. . Tübingen: Mohr Siebeck. 2005 [2020-10-01]. (原始内容存档于2021-01-17) (德语).

- Scobie, Alexander. . University Park: Pennsylvania State University Press. 1990. ISBN 0-271-00691-9.

- Sereny, Gitta. . New York; Toronto: Random House. 1996 [1995]. ISBN 978-0-679-76812-8.

- Sereny, Gitta. . Talk (Jewish Virtual Library). November 1999 [2012-07-01]. (原始内容存档于2017-01-13).

- Shigemitsu, Dandō. . Detroit: Wayne State University. 1997. ISBN 0-8377-0653-X.

- Shirer, William L. . New York: Simon & Schuster. 1960. ISBN 978-0-671-62420-0.

- Smith, J. W. . Cambria, CA: Institute for Economic Democracy. 1994. ISBN 0-9624423-2-1.

- Smith, Joseph; Davis, Simon. . Lanham, MD: Scarecrow Press. 2005. ISBN 0-8108-5384-1.

- Snyder, Timothy. . New York: Basic Books. 2010. ISBN 978-0-465-00239-9.

- . Documents for National Socialism. NS-Archiv. 1942 [2015-01-31]. (原始内容存档于2020-04-17) (德语).

- Sontheimer, Michael. . Spiegel Online. 2005-03-10 [2013-05-11]. (原始内容存档于2020-04-17).

- Speer, Albert. . New York: Avon. 1971 [1969]. ISBN 978-0-380-00071-5.

- (PDF). Statistisches Bundesamt: 34. 2006 [2012-03-17]. (原始内容 (PDF)存档于2007-09-26) (德语).

- Steiner, Zara. . Oxford; New York: Oxford University Press. 2011. ISBN 978-0-19-921200-2.

- Stolfi, Russel. . Journal of Modern History. March 1982, 54 (1): 27–46. doi:10.1086/244076.

- . IUSCOMP Comparative Law Society. 1998-11-13 [2015-01-31]. (原始内容存档于2001-04-26).

- Walk, Joseph. 2nd. Heidelberg: Müller Verlag. 1996 (德语).

- Weinberg, Gerhard L. . Cambridge; Oxford: Cambridge University Press. 2005 [1994]. ISBN 978-0-521-85316-3.

- Gellately, Robert. . Princeton University Press. 2001. ISBN 978-0-691-08684-2.

参见

- 天主教抵抗运动

- 第二次世界大战期间同轴心国的合作

- 軸心國世界瓜分協商

- 德国抵抗运动

- 第三帝国元帅

- 纳粹歌曲

- 纳粹德国授勋及嘉奖制度

- 1941年前的中德合作

- 第三罗马

- 非人化

- 格魯吉亞軍團 (1941–45)

- 格魯吉亞軍團 (1915–18)

- 格魯吉亞軍團 (烏克蘭)

外部链接

从维基百科的姊妹计划 了解更多有关 “德国”的内容 | |

| 维基词典上的字词解释 | |

| 维基共享资源上的多媒体资源 | |

| 维基新闻上的新闻 | |

| 维基语录上的名言 | |

| 维基文库上的原始文献 | |

| 维基教科书上的教科书和手册 | |

| 维基学院上的學習资源 | |

- (德文)Bundesarchiv - Deutsches Reich: Nationalsozialismus (1933-1945) 页面存档备份,存于(德国联邦档案馆页面存档备份,存于上的纳粹德国相关资料)

- (德文)Das NS-Regime - Deutsches Historisches Museum(德国历史博物馆页面存档备份,存于上的纳粹德国相关资料)

- (德文)Dossier über den NS-Staat – Bundeszentrale für politische Bildung 页面存档备份,存于(德国联邦教育机构 页面存档备份,存于的纳粹德国相关资料)

- (英文)Third Reich in Ruins 页面存档备份,存于(“第三帝国的废墟”,一个纳粹德国相关照片的收集网站)

Template:Navbox

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

.jpg.webp)